2.2.6. Motivationspsychologie

Kim-Marie Stadler 1

Mirko Wegner 3

Julia Schüler 1

1 Sportpsychologie, Universität Konstanz, Konstanz, Germany

2 Pädagogische Psychologie, Universität Bern, Bern, Switzerland

3 Sportpsychologie, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Deutschland

Motivation bedeutet, sich oder andere zu etwas zu bewegen (lat. movere = bewegen): Was bewegt Sie dazu, dieses Buchkapitel zu lesen? Warum konsumieren Sie dabei einen Apfel und keinen Softdrink (oder umgekehrt)? Was planen Sie als nächstes? Mit der Analyse der Beweggründe für menschliches Verhalten bietet die Motivationspsychologie (wie auch andere grundlagenorientierte Disziplinen der Allgemeinen Psychologie) zahlreiche Anknüpfungspunkte zu anderen Subdisziplinen der Psychologie (z.B. Medizinische Psychologie, Klinische Psychologie, Wirtschaftspsychologie) und weit über die Disziplingrenzen hinaus (z.B. Medizin, Konsumierendenforschung, Schul- und Sportkontext).

Das vorliegende Kapitel umreißt zunächst den Gegenstandsbereich der Motivationspsychologie, um anschließend der Frage nachzugehen, wodurch motiviertes Verhalten eigentlich ausgelöst wird. In Teil 2 werden Motive als zentrale Richtungsgeber für zielgerichtetes Handeln beschrieben. Teil 3 widmet sich schließlich der Volition als spezifischer Form der Motivation, die zentral für die Umsetzung motivationaler Impulse ist.

2.2.6.1. Grundlegendes zur Motivation

Womit beschäftigt sich die Motivationspsychologie?

Die Motivationspsychologie befasst sich mit zielgerichtetem Handeln. Zur Illustration: Der Reflex, beim Lesen dieses Kapitels zu gähnen, ist nicht Gegenstand motivationspsychologischer Forschung. Ihr Versuch, diesen Reflex zu unterdrücken, dahingegen schon. Motivationspsychologisch interessant ist nun die Frage, warum Sie diesen Reflex überhaupt unterdrücken wollen und wie viel Energie Sie hierauf verwenden werden. Verallgemeinert ausgedrückt, befasst sich die Motivationspsychologie mit zielgerichtetem Verhalten. Die interessierenden Merkmale zielgerichteten Handelns sind hierbei Richtung, Intensität und Ausdauer [1]. Die Frage nach der Verhaltensausrichtung zielt darauf ab, herauszufinden, zu welchem Zweck eine bestimmte Handlung ausgeführt wird. Intensität bezieht sich darauf, wie viel Anstrengung und Konzentration in die gewählte Handlung investiert wird, und Ausdauer beschreibt, wie lange die Handlung – auch bei Widerständen – beibehalten wird. So könnten Sie dieses Kapitel beispielsweise deswegen lesen, weil es Ihrem Ziel dient, eine Klausur erfolgreich zu bestehen (Richtung). Allerdings sind Sie möglicherweise nicht vollkommen von der Relevanz der beschriebenen Sachverhalte überzeugt und Sie strengen sich nicht sonderlich an, jeden Satz komplett zu lesen (Intensität) und Sie legen das Kapitel zur Seite, sobald Ihr Smartphone vibriert (Ausdauer). Während dieses Beispiel bewusste Prozesse oder Entscheidungen illustriert, wirkt Motivation häufig auch unbewusst. Sie sind beispielsweise überrascht, sich in Situationen wiederzufinden, die Sie so nicht geplant hatten: im Morgengrauen noch Fortnite spielend oder im engagierten Gespräch mit Freunden, bei dem sie trotz hoher Zeitinvestition die Zeit einfach vergessen. Auch diese weniger bewusst gelenkten und reflektierten Situationen können Verhaltensweisen motivieren, welche dann ausdauernd und intensiv ausgeführt werden können.

Was motiviert Motivation?

Motiviertes Verhalten ist in eine Hierarchie von Zielen eingebettet. Übergeordnete Ziele (z.B. Ärztin zu werden) werden meist mithilfe einer Vielzahl untergeordneter Ziele angestrebt, die selbst wiederum durch untergeordnete Ziele unterstützt werden (z.B.: Studium erfolgreich abschließen > Klausur bestehen > Kapitel lesen). Das Ziel motivierten Verhaltens ist letztlich Affektoptimierung (siehe auch Box 1: Neurowissenschaftliche Grundlagen der Motivation [2]): Sie treffen Verhaltensentscheidungen mit dem Ziel, Ihren positiven Affekt zu steigern (z.B. dieses Kapitel zu lesen) oder Ihren negativen Affekt zu reduzieren (z.B. Schuldgefühle, wenn nicht für die Klausur gelernt wird). Sie zeigen also entweder Annäherungsverhalten oder Vermeidungsverhalten, um den antizipierten Affekt zu erreichen oder zu vermeiden. Auf diese Art und Weise kann Motivation dem Verhalten also eine Richtung geben (s.o.): Menschen bewegen sich auf etwas zu (Annäherung) oder von etwas weg (Vermeidung). Das facettenreiche Forschungsfeld zu Annäherungs- und Vermeidungsmotivation bezieht sich auf die unterschiedlichen neurobiologischen Grundlagen von Annäherung und Vermeidung und ihre emotionalen, kognitiven und behavioralen Korrelate. Einige Forschende betrachten Annäherung und Vermeidung als Temperamente (sogar als Kerndimensionen der Persönlichkeit), als zwei Facetten von Motiven (Hoffnungs- und Furchtmotiv) oder als Formen der Selbstregulation (Promotionsfokus – Ausrichtung auf Gewinn und Wachstum – versus Präventionsfokus – Ausrichtung auf Vermeiden von Verlusten).

Box 1: Neurowissenschaftliche Grundlagen der Motivation

Uns motiviert, was uns belohnt. Für Motivation relevant sind entsprechend die Belohnungszentren des Gehirns. Hierzu gehören unter anderem das ventrale Tegmentum, die Substantia Nigra, der Nucleus accumbens und Teile des Präfrontalkortex. Diese Areale können als mesokortikolimbisches System zu einem Belohnungsnetzwerk zusammengefasst werden. Die Komplexität der Verbindungen innerhalb des mesokortikolimbischen Systems und zu angrenzenden Strukturen kann hier nur skizziert werden. Für einen vollständigen Überblick sei zum Beispiel auf die Überblicksarbeit von Lesage und Stein [2] verwiesen. Für die Kommunikation motivationsrelevanter Informationen innerhalb des mesokortikolimbischen Systems ist primär der Neurotransmitter Dopamin verantwortlich. Dopamin wird durch Neuronen im ventralen Tegmentum und der Substantia Nigra produziert und die Axone dieser Neuronen projizieren in Areale wie dem Nucleus accumbens oder dem Präfrontalkortex. Ist ein Reiz besonders motivierend (‚belohnend‘), dann führt dies beispielsweise zu einer verstärkten Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens. Teilen des Nucleus accumbens kommen hierbei unterschiedliche Rollen zu: Die Schalenregion des Nucleus accumbens kodiert insbesondere das Auftreten von Belohnungen, wohingegen die Kernregion des Nucleus accumbens Reize kodiert, die das Auftreten einer Belohnung vorhersagen. Strukturen innerhalb des Präfrontalkortex haben ebenfalls abgrenzbare Aufgaben im Belohnungsnetzwerk. Der Orbitofrontalkortex ist zum Beispiel zentral für Wertzuschreibungen (z.B. „Wie belohnend ist es, dieses Kapitel zu lesen?“). Der dorsale anteriore cinguläre Kortex integriert wiederum verschiedene Signale, die Wert und Wahrscheinlichkeit unterschiedlicher (gegenwärtiger und zukünftiger) Optionen kodieren und ist somit ideal für das Abwägen zwischen verschiedenen Alternativen geeignet (z.B. „Soll ich lieber lernen oder mich ablenken?“). Arealen wie dem dorsalen Präfrontalkortex kommt letztlich die Rolle zu, das Ergebnis dieser Bewertungskaskade in Handeln umzusetzen. Der dorsolaterale Präfrontalkortex ist insbesondere dann wichtig, wenn die gewählte Handlung nicht direkt belohnend ist, sondern zuerst die Kontrolle eines kurzfristig belohnenderen Impulses verlangt (also, wenn die Handlung Selbstkontrolle erfordert).

Zahlreiche wissenschaftliche Fachtexte behandeln die Analyse von Bedingungen für Annäherungs- und Vermeidungsziele und deren Folgen. Sie zeigen, dass es einen großen Unterschied für Ihren Erfolg beim Lesen dieses Buches und für Ihre Emotionen macht, ob Sie sich das Ziel setzen „Ich will eine gute Note in der Klausur schreiben.“ (Annäherungsziel) oder „Ich will eine schlechte Note in der Klausur vermeiden.“ (Vermeidungsziel). (Für eine ausführlichere Beschreibung von Annäherungs- und Vermeidungsmotivation sei verwiesen auf [3].)

Ein Grund für das Rauchen einer Zigarette oder das Trinken eines Bieres ist zum Beispiel, dass dies sehr schnell das Wohlbefinden steigert (bzw. – im Falle einer Suchtstörung mit Entzugserscheinungen – negatives Befinden reduziert). Ein Grund dafür, dass man nun aber nicht ständig Dinge tut, die schnell das Wohlbefinden steigern, liegt in der Hierarchisierung von Zielen: Zwar erhöht Alkoholkonsum kurzfristig das Wohlbefinden und stellt somit einen starken Verhaltensanreiz dar; klar ist aber auch, dass regelmäßiger starker Alkoholkonsum langfristig das Wohlbefinden reduziert. Umgekehrt ist auch festzuhalten, dass bestimmte Verhaltensweisen kurzfristig das Wohlbefinden reduzieren, diese Verhaltensweisen aber dennoch ausgeführt werden, wenn davon ausgegangen wird, dass diese langfristig das Wohlbefinden steigern. Patienten mit multipler Sklerose (MS) leiden zum Beispiel häufig an Erschöpfung (Fatigue) und viele Patienten und Patientinnen bezeichnen dies als das schwerwiegendste Symptom ihrer Erkrankung. Körperliche Aktivität kann dabei helfen, die Erschöpfungssymptomatik zu reduzieren. Allerdings führt körperliche Aktivität zunächst zu negativen Empfindungen (z.B. Erschöpfung, Muskelschmerzen) und der symptomreduzierende Effekt tritt erst später auf. Entsprechend gibt es in der klinischen Praxis das Problem, dass das Aktivitätslevel von Patienten mit MS sehr niedrig ist, obwohl der langfristige Nutzen körperlicher Aktivität wohlbekannt ist. Bei MS-Patienten mangelt es also an der Übersetzung dieses Wissens in zielgerichtetes Verhalten.  Motivationspsychologische Forschung zeigt, dass zur Erreichung von Zielen, die nicht direkt zu erhöhtem Wohlbefinden, sondern eher längerfristig zu positiven Ergebnissen führen (siehe auch Box 2: Motivationskonflikte), zusätzlich zu motivationalen Variablen (siehe Unterkapitel Motive) volitionale Prozesse relevant sind (siehe Unterkapitel Volition).

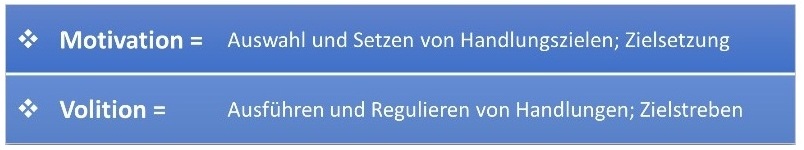

Motivationspsychologische Forschung zeigt, dass zur Erreichung von Zielen, die nicht direkt zu erhöhtem Wohlbefinden, sondern eher längerfristig zu positiven Ergebnissen führen (siehe auch Box 2: Motivationskonflikte), zusätzlich zu motivationalen Variablen (siehe Unterkapitel Motive) volitionale Prozesse relevant sind (siehe Unterkapitel Volition).

Es gibt Situationen, in denen haben wir sprichwörtlich ‚die Wahl zwischen Pest und Cholera‘. Aus motivationspsychologischer Perspektive handelt es sich hierbei um einen Aversions-Aversionskonflikt. Ein Aversions-Aversionskonflikt liegt vor, wenn wir uns zwischen zwei negativen Optionen entscheiden müssen. Im Gegensatz dazu, muss man beim Appetenz-Appetenzkonflikt eine Wahl zwischen zwei belohnenden Verhaltensoptionen treffen. Eine dritte Form von Motivationskonflikten sind sogenannte Appetenz-Aversionskonflikte. Diese hatten wir beispielhaft schon kennengelernt: Sporttreiben wirkt zwar der Fatigue bei MS entgegen (belohnend), es ist aber auch anstrengend (aversiv); Biertrinken hebt zwar die Stimmung (belohnend), beeinträchtigt aber auch die Gesundheit (aversiv). Appetenz-Aversionskonflikte treten also dann auf, wenn die zur Wahl stehende Verhaltensoption sowohl positive als auch negative Konsequenzen hat.

Motiviertes Verhalten als Person-x-Anreiz-Passung

Aus eigener Erfahrung wissen Sie vermutlich, dass Sie nicht in allen Situationen gleich motiviert sind und dass Menschen durch unterschiedliche Dinge motiviert werden. Offensichtlich variiert Motivation also intra- und interindividuell. Diese Tatsache wird im Person-Situations-Schema (P×S-Schema) formalisiert [1]: Verhalten kann durch die Interaktion von Können und Wollen beschrieben werden (V = K×W). Können beschreibt Ihre Kapazität (Fähigkeit oder Fertigkeit), eine bestimmte Verhaltensweise zu zeigen. So haben Sie beispielsweise prinzipiell die kognitive Kapazität dieses Kapitel konzentriert und am Stück zu lesen. Ob Sie dies aber tatsächlich tun, ist eine Frage des Wollens (also der Volition). Die Motivationsforschung befasst sich insbesondere mit dem Wollen. Wollen kann durch eine Interaktion zwischen personeninternen und situationalen Variablen beschrieben werden: W = P×S.

Personeninterne Variablen sind beispielsweise Motive oder Ziele. Unter Motiven versteht man die zeitlich überdauernde Präferenz einer Person für bestimmte thematische Handlungsziele sowie für spezifische handlungsbezogene Emotionen [4]. Motive bilden somit die Grundlage, auf der Personen spezifische Ziele auswählen und setzen. So könnten Sie zum Beispiel dieses Kapitel hochkonzentriert lesen, weil Sie eine Person mit einem starken Leistungsmotiv (siehe Unterkapitel Motive) sind, sich als kompetent und stolz erleben wollen (Emotion) und sich entsprechend das Ziel gesetzt haben, die anstehende Klausur mit der Bestnote zu bestehen.

Typische Beispiele für situationale Variablen sind Anreize. Situationen können Tätigkeits- und/oder Folgeanreize bieten. Macht Ihnen das Lernen auf eine Klausur beispielsweise Spaß, liegt ein Tätigkeitsanreiz vor. Kommt es Ihnen beim Aneignen des klausurrelevanten Wissens aber vorwiegend auf die Klausurnote und den damit verbundenen (hoffentlich) positiven Affekt an, liegt ein Folgeanreiz vor. Anhand dieses Beispiels wird auch deutlich, dass zielgerichtetes Verhalten (z.B. das konzentrierte Lesen des Kapitels) nicht aus einer simplen Addition personeninterner und situationaler Komponenten, sondern aus dem Zusammenspiel (Interaktion) personeninterner und situationaler Variablen resultiert: Wenn Sie gar nicht das Ziel haben, eine gute Klausur zu schreiben, dann stellt die mögliche Bestnote auch keinen Anreiz zu konzentriertem Lesen dar. Wie wir im Verlauf des Kapitels sehen werden, ist das Zusammenspiel personeninterner und situationaler Variablen nicht trivial und wird unter anderem stark durch die Motive der Person bedingt.

2.2.6.2. Motive

Motive leiten, was uns motiviert

Nach Rheinberg und Vollmeyer (vgl. [1], S. 68-69) sind Motive „relativ konstante Persönlichkeitsmerkmale, die im Zusammenspiel mit der Situation die jeweils aktuelle Motivation bestimmen. Sie akzentuieren die Situationswahrnehmung (motivspezifisch eingefärbte Brille) und beeinflussen den Anreiz möglicher Aktivitäten samt ihrer angestrebten Resultate (Motive als Quelle für affektgetönte Bewertungen)“ [1]. Aus dieser Definition wird klar, welche herausragende Rolle Motiven in der Motivationsforschung zugeschrieben wird. Motive bestimmen, als zeitlich relativ gut überdauernde Eigenschaften einer Person, maßgeblich mit, welchen Dingen wir Aufmerksamkeit schenken (Personen nehmen, je nachdem, wie ihre Brille motivspezifisch eingefärbt ist, Situationen anders wahr), welchen Anreizcharakter bestimmte Situationen haben und wie wir uns hierzu verhalten. Diese Zuschreibung hat weitreichende Implikationen, bezüglich der Art und Weise, wie Menschen mit der Umgebung interagieren: Verglichen mit einer schwach leistungsmotivierten Person, sollte eine Person mit einem starken Leistungsmotiv leistungsthematische Umgebungsreize präferiert wahrnehmen bzw. ambigue Situationen eher leistungsthematisch interpretieren. Überdies sollten leistungsthematische Situationen einen stärkeren Anreizcharakter aufweisen und entsprechend Annäherungsverhalten auslösen.

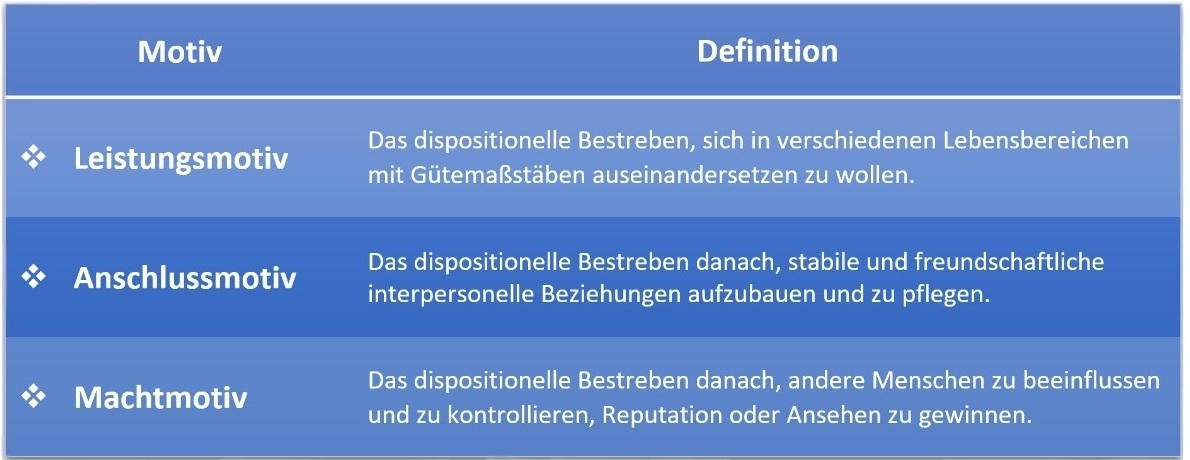

Leistung ist das meistbeforschte Motiv und eine Vielzahl an psychologischen Theorien beschäftigt sich dezidiert mit der Leistungsmotivation. Dabei ist das Motiv nach Leistung mitnichten das Einzige sekundäre (soziogene) menschliche Motiv. Aus der Zusammenfassung verschiedener Ziele und Zielzustände, die für Menschen bedeutsam sind, haben sich in der Motivationsforschung drei zentrale Motive herauskristallisiert, die entsprechend auch im Zentrum des Forschungsinteresses stehen: Leistung, Macht und Anschluss. Im Gegensatz zu sekundären Motiven sind primäre (biogene) Motive weitestgehend unabhängig von Sozialisations- und Lernprozessen. Beispielhaft zu nennen wären hierzu Hunger oder Durst.

Eine prototypische Person mit stark ausgeprägtem Leistungsmotiv arbeitet solange an einer Problemstellung, bis sie eine Lösung findet und somit erfolgreich ist. Eine leistungsmotivierte Person ist überdies bestrebt, ihre eigene Leistung kontinuierlich zu verbessern und braucht hierzu herausfordernde, abwechslungsreiche Ziele. Im Gegensatz dazu präferieren es Personen mit stark ausgeprägtem Machtmotiv, andere Leute anzuleiten, zu lenken und zu beeinflussen. Dies durchaus auch im positiven Sinne, wie beispielsweise als Lehrperson, als Person mit Führungsaufgaben oder als Expertin oder Experte (z.B. Ärztin oder Arzt). Prestige zu erlangen und hohen Status zu demonstrieren (Geld, Titel, teure Autos, Schmuck, ehrbare berufliche Positionen) oder bei einem direkten Wettstreit mit anderen die eigene Überlegenheit zeigen zu können, sind weitere Beispiele für Ziele, die machtmotivierte Personen antreiben. Personen mit stark ausgeprägtem Anschlussmotiv ist es dagegen wichtig, mit anderen Menschen zusammen zu sein und Freundschaften zu schließen bzw. zu pflegen. Sie fürchten mögliche Zurückweisungen durch andere und bemühen sich deshalb um harmonische Beziehungen.

Eine prototypische Person mit stark ausgeprägtem Leistungsmotiv arbeitet solange an einer Problemstellung, bis sie eine Lösung findet und somit erfolgreich ist. Eine leistungsmotivierte Person ist überdies bestrebt, ihre eigene Leistung kontinuierlich zu verbessern und braucht hierzu herausfordernde, abwechslungsreiche Ziele. Im Gegensatz dazu präferieren es Personen mit stark ausgeprägtem Machtmotiv, andere Leute anzuleiten, zu lenken und zu beeinflussen. Dies durchaus auch im positiven Sinne, wie beispielsweise als Lehrperson, als Person mit Führungsaufgaben oder als Expertin oder Experte (z.B. Ärztin oder Arzt). Prestige zu erlangen und hohen Status zu demonstrieren (Geld, Titel, teure Autos, Schmuck, ehrbare berufliche Positionen) oder bei einem direkten Wettstreit mit anderen die eigene Überlegenheit zeigen zu können, sind weitere Beispiele für Ziele, die machtmotivierte Personen antreiben. Personen mit stark ausgeprägtem Anschlussmotiv ist es dagegen wichtig, mit anderen Menschen zusammen zu sein und Freundschaften zu schließen bzw. zu pflegen. Sie fürchten mögliche Zurückweisungen durch andere und bemühen sich deshalb um harmonische Beziehungen.

Das Gros der Motivforschung untersucht den Zusammenhang einzelner Motivausprägungen mit verschiedenen, interessierenden Variablen; zum Beispiel mit beobachtbarem Verhalten, biologischen Parametern oder mit affektiven Konsequenzen der Motivbefriedigung. Dieses spannende Forschungsfeld bietet noch unbeantwortete Fragen, wie beispielsweise die nach bestimmten Motivkonfigurationen (Profile aus Leistungs-, Macht- und Anschlussmotiv), die die Vorhersagekraft von Motiven verbessert.

Unterschiede zwischen impliziten und expliziten Motiven

Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es ein implizites und ein explizites Motivationssystem gibt und dass Motive somit in impliziter und in expliziter Form vorliegen. Zum expliziten Motivationssystem zählen explizite Motive (Selbstzuschreibungen) und Ziele, die sich Menschen bewusst setzen. Interessanterweise resultiert die Annahme zweier getrennter Motivationssysteme nicht aus theoretischen A-priori-Überlegungen, sondern aus der Interpretation empirischer Befunde: Verschiedene Methoden zur Messung von Motiven korrelieren vielfach nicht (oder nur gering). Eine Erklärungsmöglichkeit hierfür wäre, dass die eingesetzten Messinstrumente nicht ausreichend valide sind. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die eingesetzten Messinstrumente durchaus valide sind, sie aber unterschiedliche zugrundeliegende Konstrukte (also implizite und explizite Motive) messen und somit gar nicht angenommen werden sollte, dass Messungen korrelieren.

Aufbauend auf der zweiten Möglichkeit postulierten McClelland, Koestner und Weinberger [5], dass implizite und explizite Motive ontogenetisch unterschiedliche Verläufe zeigen. Demnach entwickeln sich implizite Motive vorsprachlich als Resultat von affektiven Erfahrungen, die Kinder mit Anreizen in ihrer Umwelt gemacht haben (z.B. beim Leistungsmotiv: Der Stolz, den ein Kind empfindet, wenn es die ersten Schritte gehen kann). Hieraus entwickeln sich dann stabile Präferenzen für bestimmte Anreize, die mit präferierten Affekten assoziiert werden. Diese Annahme wird auch durch eine relativ robuste hormonelle Verankerung der verschiedenen impliziten Motive unterstützt. Im Gegensatz dazu entwickeln sich explizite Motive später, als Resultat von Normen und Zielen, angeeignet durch sprachliche Interaktion mit Bezugspersonen (z.B. beim expliziten Leistungsmotiv: „Es ist wichtig, gute Leistungen zu erbringen“). Entsprechend haben implizite Motive eine affektive Verankerung und werden auch als affektive Bedürfnisse bezeichnet, während explizite Motive kognitiv verankert sind und auch als kognitive Bedürfnisse beschrieben werden. Implizite Motive adressieren also Fragen wie „Wo fühle ich mich wohl?“ oder „Wo erlebe ich bestimmte Gefühle?“ und explizite Motive thematisieren Fragen, wie „Wer bin ich?“ oder „Was erwartet man von mir?“.

Zur Messung impliziter und expliziter Motive werden strukturell unterschiedliche Verfahren eingesetzt. Kennwerte, die durch diese Messungen gewonnen werden, korrelieren meist gering bis gar nicht miteinander und sagen verschiedene Facetten motivierten Verhaltens voraus. Implizite Motive sind verstärkt mit operantem Verhalten assoziiert, wohingegen explizite Motive eher respondentes Verhalten vorhersagen. Operantes Verhalten ist eher spontan und wird wiederholt und über einen längeren Zeitraum gezeigt. Dagegen ist respondentes Verhalten bewusst abgewogen und wird eher durch external gesteuerte Entscheidungen angestoßen.

Entsprechend der Verhaltensweisen, mit denen implizite und explizite Motive kovariieren, werden beide Systeme auch durch unterschiedliche situative Anreize angeregt. Implizite Motive werden eher angeregt durch Anreize, die in der Ausführung einer Tätigkeit selbst liegen. Explizite Motive werden dagegen eher durch externale Anreize angeregt. Es gibt somit eine gewisse Nähe von impliziten Motiven zu den – oben bereits eingeführten – Tätigkeitsanreizen und von expliziten Motiven zu den Folgeanreizen: Wenn Sie ein starkes implizites Leistungsmotiv haben, dann liegt der Anreiz im Lesen des vorliegenden Textes womöglich in dem positiven Gefühl, Kompetenz zu erwerben. Wenn Sie das Kapitel aber wegen eines starken expliziten Leistungsmotivs lesen, dann liegt der Anreiz eher darin, ein gutes Klausurergebnis zu erreichen.

Wie schon aus der Bezeichnung hervorgeht, wird angenommen, dass implizite Motive implizit sind. Das bedeutet, dass sie nicht bewusstseinspflichtig agieren. Analog zu der, auch in anderen Teilen der Psychologie weitverbreiteten, Differenzierung in implizite und explizite Prozesse, wird angenommen, dass die Informationsverarbeitung im impliziten Motivsystem assoziativ, parallel und schnell abläuft. Im Gegensatz dazu operiert das explizite Motivsystem durch bewusste und reflektierte Selbstzuschreibungen, die eher kontrolliert, sequentiell und langsam ablaufen.

Die postulierte Unabhängigkeit und die unterschiedliche Art der Informationsverarbeitung in beiden Motivsystemen zieht eine faszinierende Frage nach sich: Wenn Motive einerseits explizit und andererseits implizit vorliegen, was passiert, wenn sich beide Motivsysteme „widersprechen“? Wenn also implizite und explizite Motive inkongruent sind oder die impliziten Motive nicht mit den gesetzten Zielen übereinstimmen? Dieser Inkongruenz ist in den vergangenen Jahren ein verstärktes Forschungsinteresse entgegengebracht worden: Demnach wirkt Inkongruenz als hidden stressor, der sich negativ auf das Wohlbefinden und die Leistung auswirkt. Empirisch zeigt sich, dass Inkongruenz zwischen impliziten und expliziten Motiven tatsächlich mit geringerer Lebenszufriedenheit einhergeht. Woran liegt es, dass Inkongruenz diesen Effekt hat? In einer theoretischen Arbeit argumentieren Schüler et al., dass Inkongruenz zwischen den Motivationssystemen die volitionalen Anforderungen beim zielorientierten Verhalten erhöht [6]: Wenn eine Passung zwischen dem impliziten und dem expliziten Motiv besteht, dann bietet eine Handlung Tätigkeits- und Folgeanreize. Besteht Inkongruenz, dann fehlen einer Handlung entweder die Tätigkeitsanreize (inkongruent mit dem impliziten Motiv) oder die Folgeanreize (inkongruent mit dem expliziten Motiv). Wenn einer Handlung Anreize fehlen, dann ist ein größeres Maß an Selbstkontrolle nötig, um die Handlung auszuführen. Das Fehlen von Tätigkeitsanreizen stellt höhere Selbstkontrollanforderungen als das Fehlen von Folgeanreizen. Somit wird insbesondere die Wichtigkeit von Kongruenz mit dem impliziten Motivsystem betont. Es ist also wichtig, sowohl die impliziten als auch die expliziten Motive von Menschen zu kennen, um Situationen zu schaffen, die Anreize für beide Typen bieten. Dies gilt insbesondere im Kontext der Rehabilitation, wo Patienten häufig anstrengende und repetitive Tätigkeiten durchführen müssen.

Messung von impliziten und expliziten Motiven

Die Messung expliziter Motive erfolgt meist per Fragebogen [7]. Schwieriger ist die Messung impliziter Motive: Diese sind per definitionem nicht direkt dem Bewusstsein zugänglich, dementsprechend sind Fragebogenverfahren nicht zur Messung impliziter Motive geeignet. Da man Personen also nicht einfach nach ihren impliziten Motiven fragen kann, wurden indirekte Verfahren entwickelt, die versuchen, dieses Hindernis zu umgehen [7]. Ein weit verbreitetes Verfahren ist die Picture Story Exercise (PSE). In der PSE werden Personen dazu angehalten, Fantasiegeschichten zu einer standardisierten Auswahl mehrdeutiger Bilder zu schreiben. Um daraus die impliziten Motive der Person abzuleiten, werden diese Geschichten anschließend von trainierten Ratern anhand eines vorgefertigten Kodierschemas nach motivspezifischen Inhalten kategorisiert. So werden beispielsweise Geschichteninhalte, die einzigartige Leistungen enthalten („auf dem Gebiet der Orthopädie gilt sie als Koryphäe“), als Punkt für das Leistungsmotiv verrechnet. Geschichteninhalte, die besondere zwischenmenschliche Beziehungen beschreiben („seit dem Studium waren sie die besten Freunde“), gehen in den Anschlussmotivkennwert ein. Machtthematische Geschichteninhalte sind beispielsweise solche, die Freude an machtvollen Handlungen enthalten („es gefiel ihm, seinen Gegner in die Schranken zu weisen“).

2.2.6.3. Volition

Der vorhergehende Teil verdeutlicht die Wichtigkeit von Motiven in der Motivation von Verhalten. Wie wir aus dem Modell von Schüler et al. aber erahnen können, führt die Motivation, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, nicht automatisch zu dessen Umsetzung [6]. Außerdem benötigt man, abhängig von der Passung zur eigenen Motivkonfiguration, mehr oder weniger Selbstkontrolle zur Umsetzung des Ziels.

Empirisch zeigt sich, dass das Setzen eines Ziels signifikant mit der Umsetzung in tatsächliches Verhalten korreliert. Wie allerdings das regelmäßige Fassen und Nicht-Erreichen von Neujahrsvorsätzen frustrierend eindrücklich zeigt, ist der Zusammenhang zwischen Intention (=Vorsätze/Ziele) und Verhalten bei weitem nicht perfekt. Diese Lücke – zwischen dem Setzen eines Ziels und dem tatsächlichen Verhalten – wird in der Psychologie als Intentions-Verhaltenslücke beschrieben. Sehr anschaulich illustriert wird die Intentions-Verhaltenslücke durch die Hauptfigur der populären Netflix-Serie Bojack Horseman: „I am not afraid of commitment. I commit to things all the time. It's the following through on that commitment that I take issue with.” Diese Aussage deckt sich mit Forschungsergebnissen. So findet beispielsweise eine Meta-Analyse, dass Ziele häufig nicht zu dem intendierten Verhalten führen [8]. Somit ist klar, dass es zusätzlich zu motivationalen Prozessen, die in der Setzung eines Ziels münden, weiterer Schritte bedarf, um ein gestecktes Ziel letztlich auch zu erreichen. Während bei der Zielsetzung motivationale Konstrukte (z.B. Motive, Anreize) zentral sind, so sind beim Zielstreben volitionale Aspekte entscheidend (z.B. Selbstkontrolle).

Das Rubikon-Modell [9] beschreibt zielgerichtetes Verhalten anhand einer Sequenz von vier aufeinanderfolgenden Handlungsphasen1, die entweder als motivational oder als volitional charakterisiert werden können. Eine Handlungssequenz startet in der prä-dezisionalen Phase. Hier werden Wünschbarkeit („Wieviel ist mir das Ziel wert?“) und Machbarkeit („Kann ich das Ziel erreichen?“) eines Ziels möglichst realitätsbezogen und unter Einbeziehung möglichst vieler Aspekte abgewogen (z.B. Ärztin oder Arzt zu werden); eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen. Wie wir oben gesehen haben, kann die Motivation, ein bestimmtes Ziel zu erreichen durch das Produkt von personalen (z.B. Motive) und situationalen Variablen (z.B. Anreize) beschrieben werden. Mit dem Setzen eines Ziels ist diese motivationale Phase abgeschlossen und Sie treten in die prä-aktionale Phase ein. Hier findet ein Wechsel von motivationalen zu volitionalen Aspekten der Handlungssteuerung statt. Dieser Phasenübergang repräsentiert im Modell die Überschreitung des Rubikons, welcher dem Rubikon-Modell seinen Namen gibt. Ebenso wie es für Cäsar nach dem Überschreiten des Rubikons nicht mehr darum ging, ob er mit seiner Armee gen Rom marschiert, sondern darum, wie er den Feldzug zum Erfolg führt, so haben Sie sich nun entschieden, Ärztin oder Arzt zu werden und müssen sich infolge dessen überlegen, wie Sie dieses Ziel erreichen können. Es steht also die Umsetzung im Fokus, was im Gegensatz zur motivationalen Phase auch bedeutet, dass die Wahrnehmung externer Informationen nun stärker realisierungsorientiert (also eingeengt) ist. Forschung zeigt, dass in dieser Phase insbesondere das Fassen konkreter Handlungspläne (siehe Box 3: Wenn-Dann-Pläne [10], [11]) für die Zielerreichung förderlich ist. Auf die prä-aktionale Phase folgt die aktionale Phase.

Da Intentionen häufig nicht zum gewünschten Verhalten führen und da der Prozess des Zielstrebens mit vielen Herausforderungen verbunden ist, ist es von Interesse, psychologische Strategien zu erarbeiten, die einem hierbei helfen. Eine einfache Strategie, die sich als äußerst erfolgreich erwiesen hat, ist das Fassen von Handlungsplänen [10]. Derartige Wenn-Dann-Pläne haben das Format „Wenn Gelegenheit/Hindernis X auftritt, dann zeige ich Verhalten Y!“. Im Gegensatz zu einfachen Zielen (Format: „Ich will Ergebnis X erreichen/Verhalten Y zeigen!“), erhöht das zusätzliche Formulieren von Wenn-Dann-Plänen die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, in dem es einen mentalen Link zwischen einem Hindernis (oder einer Gelegenheit) und dem dann zu initiierenden Zielverhalten herstellt. Die Annahme ist, dass Wenn-Dann-Pläne zu einer Automatisierung von Verhalten führen und somit die Selbstkontrollanforderungen beim Zielstreben reduzieren. Neurowissenschaftliche Forschung zeigt in der Tat, dass das Fassen von Wenn-Dann-Plänen mit einer geringeren Aktivität im lateralen Präfrontalkortex assoziiert ist, einem Areal, welchem eine zentrale Rolle für Selbstkontrolle zugeschrieben wird [11]. Wenn-Dann-Pläne sind somit eine vielversprechende Methode, um Patientinnen und Patienten bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Um hilfreiche Wenn-Dann-Pläne zu erarbeiten, ist es wichtig, dass das angestrebte Ziel („Was will ich erreichen?“), potentielle Hindernisse und Gelegenheiten („Was ist eine kritische Situation für mein Ziel?“) sowie passende Handlungsoptionen („Wie reagiere ich bestmöglich auf die kritische Situation?“) klar identifiziert werden. Diese können dann, nach dem oben beschriebenen Format, zu einem Wenn-Dann-Plan zusammengesetzt werden. Um die Anwendung im Alltag zu erleichtern, gibt es webgestützte Applikationen, die beim Erarbeiten passender Wenn-Dann-Pläne helfen (zum Beispiel: https://woopmylife.org).

Hier geht es darum, das gestecke Ziel umzusetzen, unter Rückgriff auf die in der prä-aktionalen Phase entwickelten Handlungsstrategien. In der aktionalen Phase sind insbesondere volitionale Konstrukte (in etwa: Wille/Wollen), wie zum Beispiel Selbstkontrolle (siehe Box 4: Selbstkontrolle [12], [13]), für die Zielerreichung relevant. Die prä-aktionale und die aktionale Phase befassen sich mit der Zielumsetzung (Zielstreben) und bilden somit den volitionalen Teil zielgerichteten Handelns. Erfolgreiches Zielstreben stellt drei zentrale Herausforderungen: Das Zielstreben muss initiiert werden (es muss also von der prä-aktionalen Phase in die aktionale Phase gewechselt werden), man muss auch im Angesicht von Schwierigkeiten weitermachen und schließlich muss das Zielstreben erfolgreich abgeschlossen werden. Letzteres kann auch bedeuten, dass man sich bewusst gegen eine weitere Zielverfolgung entscheidet. Wenn man beispielsweise wiederholt die geforderten Prüfungsleistungen nicht erbringen kann, kommt man möglicherweise zu dem Schluss, dass das Medizinstudium nicht das Richtige für einen ist und beendet das Studium. Auf die aktionale Phase folgt die post-aktionale Phase: Sie haben das Ziel erreicht (oder Sie haben die Zielerreichung abgebrochen) und nun analysieren Sie, wie es dazu kam. Diese Phase ist somit wieder motivational und hier können Informationen für das Setzen neuer Ziele gewonnen werden.

Viele Menschen wollen körperlich aktiver sein oder sich gesünder ernähren, schaffen es aber häufig nicht, diese Ziele tatsächlich zu realisieren. Die Erreichung derartiger Ziele ist schwierig, da sie mit Anstrengung verbunden ist und viel Selbstkontrolle verlangt. Selbstkontrolle bezieht sich auf die Anstrengungen, die Menschen zur Erreichung langfristiger Ziele aufwenden [12]. Zentrale Selbstkontrollanforderungen sind das Unterdrücken ungewünschter Verhaltensweisen (z.B. das Essen ungesunder, aber verlockender Nahrungsmittel), das Initiieren zielgerichteter Verhaltensweisen (z.B. die Sportschuhe anzuziehen und zum Sport zu gehen), sowie Persistenz, auch wenn das Zielstreben schwierig wird (z.B. dieses Kapitel trotz Müdigkeit zu Ende zu lesen). Menschen unterscheiden sich in ihrer dispositionellen Selbstkontrolle. Hohe Selbstkontrolle erleichtert den Umgang mit den beschriebenen Selbstkontrollanforderungen und ist dementsprechend mit einer Vielzahl positiver Lebensergebnisse assoziiert. So zeigen Studien, dass Selbstkontrolle als Prädiktor für die akademische Leistung ebenso bedeutsam ist wie Intelligenz. Zwar wird Selbstkontrolle als relativ stabile Disposition beschrieben, Studien zeigen aber auch, dass Selbstkontrolle bis zu einem gewissen Grad trainiert werden kann [13]. Selbstkontrolltrainings bestehen meist aus der wiederholten Durchführung von Handlungen, die die wiederholte Kontrolle von gewohnheitsmäßigen Impulsen verlangen. Selbstkontrolltrainings könnten somit ein vielversprechender und einfach zu implementierender Ansatz sein, um Personen in ihrer Zielerreichung zu unterstützen.

Das Rubikon-Modell ist sehr hilfreich, um die unterschiedlichen motivationalen und volitionalen Anforderungen im Rahmen zielgerichteten Handelns einzuordnen und entsprechend phasenabhängig die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Um eine Person, die noch abwägt, ob sie das Rauchen aufgeben soll oder nicht (prä-dezisional), bei ihrer Entscheidung zu unterstützen, sollte eine Intervention eher auf motivationale und nicht auf volitionale Variablen abzielen. Zum Beispiel böte es sich an, Nichtrauchen mit Anreizen zu verknüpfen, die die Motive der Person befriedigen. Einer anschlussmotivierten Person könnte man verdeutlichen, wie angenehm es ist, wenn man in einem rauchfreien Umfeld nicht immer alleine vor die Tür zum Rauchen gehen muss (hier wird die Wünschbarkeit des Ziels erhöht). Die Machbarkeit kann durch positiven Zuspruch („Ich traue dir das zu.“) oder positive Beispiele (erfolgreiche Nicht-, mehr-, Raucherinnen und -Raucher) erhöht werden. Hat die Person den Beschluss gefasst, mit dem Rauchen aufzuhören (prä-aktional), dann sind wiederum eher volitionale Interventionen förderlich. Hier könnte man beispielsweise gemeinsam spezifische Handlungspläne erarbeiten, die es der Person erleichtern, in kritischen Situationen die Finger von den Zigaretten zu lassen. Die Effektivität derartiger tailored interventions – also an die Person ‚maßgeschneiderte‘ Interventionen – hat sich insbesondere in Bezug auf Interventionen im Kontext von Gesundheitsverhalten (z.B. Rauchen, körperliche Aktivität) als vielversprechend erwiesen [14].

1 Verhalten folgt nicht immer linear den beschriebenen Phasen, sondern es ist durchaus möglich, dass man in eine vorherige Phase zurückfällt.

References

[1] Rheinberg F, Vollmeyer R. Motivation. 9. überarb. und erw. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer; 2019. (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher; Bd. 555). Verfügbar unter: http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/nav_product.php?product=978-3-17-032954-6.[2] Lesage E, Stein EA. Networks Associated with Reward. In: Pfaff DW, Volkow ND, editors. Neuroscience in the 21st Century. New York, NY: Springer New York; 2016. S. 1-27. DOI: 10.1007/978-1-4614-6434-1_134-1

[3] Elliot AJ. Handbook of approach and avoidance motivation. New York: Psychology Press; 2008. DOI: 10.4324/9780203888148

[4] McClelland DC. Human motivation. Glenview, IL: Scott Foresman and Co; 1985.

[5] McClelland DC, Koestner R, Weinberger J. How do self-attributed and implicit motives differ? Psychological Review. 1989; 96(4):690-702. DOI: 10.1037/0033-295X.96.4.690

[6] Schüler J, Zimanyi Z, Wegner M. Paved, graveled, and stony paths to high performance: Theoretical considerations on self-control demands of achievement goals based on implicit and explicit motives. Performance Enhancement & Health. 2019; 7(1-2):100-46. DOI: 10.1016/j.peh.2019.100146

[7] Schüler J, Brandstätter V, Wegner M, Baumann N. Testing the convergent and discriminant validity of three implicit motive measures: PSE, OMT and MMG. Motivation and Emotion. 2015;39(6): 839-57. DOI: 10.1007/s11031-015-9502-1

[8] Sheeran P. Intention-Behavior Relations: A conceptual and empirical review. Eur Rev Soc Psychol. 2002; 12(1):1-36. DOI: 10.1080/14792772143000003

[9] Heckhausen J, Heckhausen H, editors. Motivation und Handeln. Heidelberg: Springer-Verlag; 2006 Mar 30. DOI: 10.1007/3-540-29975-0

[10] Gollwitzer PM. Implementation intentions: strong effects of simple plans. American Psychologist. 1999; 54(7):493-503. DOI: 10.1037/0003-066X.54.7.493.

[11] Wolff W, Bieleke M, Hirsch A, Wienbruch C, Gollwitzer PM, Schüler J. Increase in prefrontal cortex oxygenation during static muscular endurance performance is modulated by self-regulation strategies. Sci Rep. 2018;8(1):15756. Published 2018 Oct 25. DOI: 10.1038/s41598-018-34009-2

[12] de Ridder DT, Lensvelt-Mulders G, Finkenauer C, Stok FM, Baumeister RF. Taking stock of self-control: a meta-analysis of how trait self-control relates to a wide range of behaviors. Pers Soc Psychol Rev. 2012;16(1):76-99. DOI: 10.1177/1088868311418749

[13] Friese M, Frankenbach J, Job V, Loschelder DD. Does Self-Control Training Improve Self-Control? A Meta-Analysis. Perspect Psychol Sci. 2017;12(6):1077-99. DOI: 10.1177/1745691617697076

[14] Göhner W, Fuchs R, Mahler C. Änderung des Gesundheitsverhaltens: MoVo-Gruppenprogramme für körperliche Aktivität und gesunde Ernährung. Göttingen: Hogrefe; 2007.