3.2.2. Krankenrolle - Patientenrolle

1 Department of Medical Sociology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

Wann ist ein Mensch gesund? Wann ist ein Mensch krank? Der weitverbreiteten Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1946 zufolge ist ein Mensch dann gesund, wenn er sich in einem Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens befindet und nicht allein Krankheit und Gebrechen fehlen [1].

Wäre demnach jemand krank, der gerade seinen Arbeitsplatz verloren hat oder der gerade massiven Streit mit seinen Nachbarn hat? Und wäre jemand gesund, der zwar Diabetes mellitus hat, sich aber in jeglicher Hinsicht rundum wohl fühlt? Die meisten würden hier wohl skeptisch sein, und tatsächlich ging es der WHO vor 70 Jahren auch nicht um eine simplifizierende Abgrenzung von Krankheit und Gesundheit, frei nach dem Motto: Unwohlsein=Krankheit, Wohlbefinden=Gesundheit. Vielmehr sollte mit dieser Definition die Ganzheitlichkeit des Menschen im Kontext seiner Lebensumstände in den Fokus genommen werden. Gleichzeitig sollte aber auch deutlich werden, dass Gesundheit ein aktiver Prozess ist, Gesundheit also entwickelt und aufrechterhalten werden muss (s. Kapitel 5.1.).

Menschen nehmen sich selbst und somit auch ihre Erkrankungen und Befindlichkeitsstörungen unterschiedlich wahr, bewerten diese unterschiedlich und ziehen daraus unterschiedliche Schlussfolgerungen (s. Kapitel 2.3. und Kapitel 3.2.1.). So, wie sich Krankheit und Gesundheit auf einem Kontinuum bewegen, befinden sich auch Gesundheits- und Krankheitsempfindungen und deren Bewertungen auf einem Kontinuum.

Zur Krankenrolle gehört demzufolge auch, sich eine Erkrankung oder ein gesundheitliches Problem zuzugestehen. Dies ist keineswegs selbstverständlich. Es gibt Menschen, die selbst mit einem heftig geschwollenen, schmerzenden Handgelenk nach einem Sturz vom Skateboard keinen Arzt aufsuchen würden. Andere wiederum finden sich am Wochenende nach einem Mückenstich in der Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses ein. Menschen, die medizinische Hilfe gar nicht oder nur im äußersten Notfall aufsuchen, wie auch Menschen, die wegen jeder scheinbar „kleinen Lappalie“ die Wartezimmer bevölkern, können für die ärztliche Beratung und die Arzt-Patient-Beziehung eine Herausforderung darstellen (s. Kapitel 4.).

Für das Medizinwesen sind Gesundheitsdefinitionen wie die der WHO zu weit und zu allgemein gefasst, es benötigt besser operationalisierbare Kriterien. Es ist zu regeln, was Ärzte, Pflegedienste und Therapeuten in welchem Umfang tun dürfen oder müssen und welche Leistungen von den Krankenversicherungen zu bezahlen sind. In der Gesetzlichen Krankenversicherung wird deshalb nicht Gesundheit, sondern Krankheit definiert. Derzufolge muss ein „objektiv faßbarer regelwidriger Zustand des Körpers oder des Geistes oder beider zugleich vorliegen, der von der Norm abweicht und der durch eine Heilbehandlung behoben, gelindert oder zumindest vor einer drohenden Verschlimmerung bewahrt werden kann“ [2]. Daraus ergeben sich auch die Kranken- und Patientenrolle.

Der für Deutschland gültige Katalog, in dem Krankheiten operationalisiert sind, ist die International Classification of Diseases der WHO, zurzeit in der Version 10 (ICD-10). Die ICD-11 wurde am 18.06.2018 von der WHO in Genf vorgestellt und soll voraussichtlich 2022 zum Einsatz kommen. Für die Kodierung von Diagnosen im ambulanten und stationären Bereich wird die ICD-10-GM angewendet, wobei GM für „German Modification“ steht. In der Versicherungslogik wird der Krankheitsbegriff demzufolge auch aus ökonomischen Gründen eingeengt auf Behandlungsnotwendigkeit und Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit (fehlendes Wohlbefinden alleine reicht also nicht).

Vor diesem Hintergrund stellt sich aus der Perspektive des Medizinsystems also weniger die Frage, wann ein Mensch krank ist, sondern wann und wie ein Mensch zu einem Patienten wird. Über die Diagnose wird der betroffenen Person ihre Krankenrolle – hier: ihre Patientenrolle – zugewiesen, d.h. die entsprechende Person wird etikettiert – oder neudeutsch: gelabelt. Auch wenn in diesem Kapitel die Begriffe „Krankenrolle“ und „Patientenrolle“ weitgehend synonym verwendet werden: ein Kranker ist eben nicht ganz dasselbe wie ein Patient!

Wir können uns alle nach verschiedenen, häufig subjektiven Kriterien als krank bezeichnen. Oder andere Menschen bezeichnen uns als krank, vielleicht sogar dann, wenn wir uns selbst gar nicht so fühlen. (So etwas kommt z.B. bei psychischen Störungen oder Suchterkrankungen vor.) Ein Patient ist ein Kranker mit Diagnose, ein „offizieller“ Kranker, wenn man so will. Ein Kranker bewegt sich je nach Befindlichkeit auf einem stufenlosen Kontinuum zwischen „ein bisschen krank“ und „sterbenskrank“, ein Patient ist in diesem Sinne dichotom: entweder hat er die entsprechende Diagnose, oder er hat sie nicht.

Wie auch bei anderen sozialen Rollen sind mit der Krankenrolle verschiedene Erwartungen verknüpft, insbesondere an die Eigenverantwortung und das Selbstmanagement (s.u.) der betroffenen Person. So wird von einem Kranken bereits im Frühstadium einer Erkrankung erwartet, zu einem Arzt zu gehen. Dort wird er dann zum Patienten. Die Patientenrolle ist für den Kranken nicht unbedeutend, da sie mit möglichen, rechtlich verankerten Entlastungen verbunden ist wie z.B. Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit, Lohnfortzahlung, ggf. pflegerische Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens (Waschen, Toilettengang etc.).

Die Kranken-/Patientenrolle verbindet als gesellschaftliche Norm die Bezugssysteme der Medizin (die Behandelnden) mit den Bezugssystemen der Person (in diesem Fall dem Leidenden = Patient) und in den erweiterten Konsequenzen mit dem Bezugssystem Gesellschaft.

Im Falle einer Erkrankung treffen also zwei Rollen aufeinander, die Arztrolle (s. Kapitel 3.3.2.) und die Patientenrolle. Beide sind untrennbar miteinander verknüpft – die eine gäbe es ohne die andere nicht. Die Steuerungsmacht und die Legitimationsmacht liegen dabei auf ärztlicher Seite. Neben der originären medizinischen Behandlung gehört hier zur Aufgabe ärztlichen Handelns auch die soziale Kontrolle. Der Patient braucht, um „krank sein zu dürfen“, die ärztliche Legitimierung (z.B. in Form einer Krankschreibung). Diese hilft ihm, sich möglichen Vorwürfen aus enttäuschten Erwartungen anderer bezüglich seiner weiteren Rollenverpflichtungen zu erwehren. Aber auch dem Kranken selbst kann dies ganz persönlich helfen, einen Interrollenkonflikt (s. Kapitel 2.5.2.5.) zu bewältigen: „Ich bin krank und muss zu Hause bleiben, um mich zu erholen“ versus „Ich bin zuverlässig und muss zu meiner Arbeit, um die Dinge zu schaffen, die ich mir und anderen versprochen habe“. Es kann nicht deutlich genug betont werden, dass Ärzte hier eine hohe gesellschaftliche Verantwortung haben, die in ihrer Gesamtheit auch volkswirtschaftlich relevant ist.

Die meisten Arbeitgeber verlangen von ihren Arbeitnehmern im Krankheitsfall die Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, im Alltagssprachgebrauch auch „gelber Schein“ genannt. Der Arbeitnehmer selbst ist verpflichtet, seinem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit (AU) unverzüglich mitzuteilen (formlos, z.B. telefonisch, per E-Mail etc.) und bei längerer Erkrankung mit der AU-Bescheinigung spätestens nach dem dritten Tag nachzuweisen. Die AU-Bescheinigung dient gleichzeitig als Nachweis für die Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber und für das bei mehr als sechswöchiger Erkrankung eintretende Krankengeld durch die Krankenkasse (i.d.R. 70% des Bruttolohns). Für Freiberufler und Selbstständige gelten natürlich andere Regeln, und sie müssen sich entsprechend privat und ggf. zusätzlich versichern.

Der Arbeitgeber erfährt im Übrigen nur, dass der Mitarbeiter aus Krankheitsgründen arbeitsunfähig ist, jedoch nicht, welche Erkrankung der Arbeitnehmer hat. Ausnahmen bestehen nur dann, wenn mit der Erkrankung besondere Gefahren für den Arbeitnehmer oder andere Personen in der Ausübung der beruflichen Tätigkeit verbunden sind. So müssen beispielsweise Piloten, Zugführer oder Ärztinnen und Ärzte ihren Arbeitgeber informieren, wenn sie an einer Erkrankung leiden, die für sie und andere ein Risiko darstellt. Wie schwierig und problematisch sich dies in der Praxis darstellen kann, zeigt auf tragische Weise der Suizid des Germanwings-Piloten am 24. März 2015, der einen Airbus 320 mit 150 Insassen in Frankreich an einem Berg zerschellen ließ. Es folgte eine kontroverse öffentliche Diskussion, ob und wie dies hätte verhindert werden können.

Die Kranken- oder Patientenrolle beinhalten mehr als rein moralische Verpflichtungen. Diese können sogar strafrechtlich relevant werden. So macht sich beispielsweise ein Chirurg mit Hepatitis B – je nach Verlauf und Sachlage – der schweren Körperverletzung oder versuchten Körperverletzung strafbar, wenn er trotzdem operiert. In gleicher Weise gilt dies auch für einen Menschen mit HIV-Infektion, der bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr seine HIV-Infektion verschweigt und die Übertragung auf seinen Sexualpartner in Kauf nimmt. Ärztinnen und Ärzte sowie medizinisches Personal können sich – im Gegensatz zu einer Person mit HIV – nicht einmal darauf berufen, von ihrer Infektion nichts gewusst zu haben. Sie hätten die obligatorischen Kontrolluntersuchungen und mögliche Impfungen in Anspruch nehmen müssen.

Bestimmte Erkrankungen oder Verletzungen können zu einer Berufsunfähigkeit führen, welche nicht mit Erwerbsunfähigkeit zu verwechseln ist. So könnte ein Neurochirurg, der nach einem Unfall eine Hand verloren hat, zwar nicht mehr als Operateur arbeiten, ggf. aber als Neurowissenschaftler oder als nicht-operierender Nervenarzt. In diesem Falle bliebe er sogar in seinem Beruf „Arzt“. Ein Pianist, den selbiges Schicksal ereilt, würde wohl seinen Beruf „Pianist“ aufgeben müssen, könnte dann alternativ vielleicht Musiklehrer werden.

3.2.2.1. Kennzeichen der Krankenrolle

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird die Krankenrolle sozialwissenschaftlich untersucht und beschrieben. In fast allen medizinsoziologischen Lehrbüchern findet man in ähnlicher Form die bereits 1902 (!) entwickelte Systematik des amerikanischen Soziologen Talcot Parsons [4]:

- Der Kranke ist verpflichtet, gesund werden zu wollen. (Eigenverantwortung; s. als Rechtsnorm für Deutschland § 1 SGB V)

- Der Kranke ist verpflichtet, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. (Rechtfertigung und Legitimation)

- Der Kranke wird für seine Situation nicht verantwortlich gemacht. (Schutz, Entlastung)

- Der Kranke wird von seinen regulären Rollenverpflichtungen (Arbeit, Haushaltsführung etc.) befreit. (Entlastung, Krankschreibung = Legitimation)

Für die heutige Zeit würde man diese Beschreibungen zwar als nach wie vor zutreffend, aber nicht mehr unbedingt hinreichend betrachten, denn sie beschreiben den Patienten als eher passiv und sich unterordnend, gehen also von einem paternalistischen Modell der Arzt-Patient-Beziehung aus (s. Kapitel 4.). Des Weiteren implizieren sie eher akute und vorübergehende Erkrankungen als dauerhafte gesundheitliche Beeinträchtigungen.

Angesichts der deutlichen Verschiebung des Krankheitsspektrums in Richtung chronische Erkrankungen werden inzwischen weitere Erwartungen an die Krankenrolle gestellt. Mehr als jeder dritte in Deutschland lebende Mensch hat mindestens eine chronische Erkrankung, die Senioren ab 65 Jahren im Durchschnitt sogar mindestens drei. Viele dieser Erkrankungen können Behinderungen nach sich ziehen, z.B. Blindheit als Folge von Diabetes, künstlicher Darmausgang nach einer Darmkrebsoperation, Gehunfähigkeit in Folge von Multipler Sklerose. Umgekehrt können Behinderungen wiederum das Risiko für spezifische Erkrankungen erhöhen, z.B. Lungenentzündung oder Dekubitus bei Querschnittgelähmten.

Eine Erkrankung oder Behinderung allein sind keine hinreichenden Gründe für einen dauerhaften Ausstieg aus der beruflichen Tätigkeit. Die Auflagen für die Anerkennung einer krankheitsbedingten Erwerbsminderungsrente sind streng. Aber abgesehen davon, dass die meisten Menschen auch mit ihrer Erkrankung weiter arbeiten wollen, sind zunächst die Möglichkeiten der Rehabilitation und ggf. der beruflichen Wiedereingliederung auszuschöpfen. Von den Patienten wird erwartet, hierbei mitzuwirken und die ihnen verbliebene Arbeitsfähigkeit zu nutzen. Das beinhaltet auch, gewisse Zumutungen und Einschränkungen zu akzeptieren.

Die Bereitschaft, sich in die Krankenrolle zu fügen, hängt auch von sozialen Faktoren ab. So kann z.B. insbesondere in Zeiten höherer Arbeitslosigkeit oder bei Umstrukturierungsprozessen in Betrieben die Sorge, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, Menschen zu ihrer Arbeit treiben, obwohl es ihnen gesundheitlich nicht gut geht. Sie dissimulieren bzw. bagatellisieren, d.h. sie spielen ihre Krankheitssymptomatik herunter. In der Arbeitsmedizin und -psychologie wird dieses Phänomen als Präsentismus bezeichnet.

Das Gegenstück zu Präsentismus nennt sich Absentismus. Absentismus ist allerdings nur schwer feststellbar, weil kaum prüfbar ist, wie stark die Abwesenheit tatsächlich durch Krankheit begründet ist. So können auch Menschen, die sich sehr um ihre Gesundheit sorgen und eher übervorsichtig sind, unter Absentismus-Verdacht fallen.

Es kommt zuweilen auch vor, dass Menschen bewusst und gezielt versuchen, in die Patientenrolle zu kommen oder hinsichtlich der Art oder Schwere ihrer Erkrankung falsch eingeschätzt zu werden, um hieraus Vorteile zu ziehen. Sie spielen ihrer Ärztin oder ihrem Arzt eine nicht vorhandene Symptomatik vor (Simulation) oder übertreiben in ihrer Darstellung eine Symptomatik (Aggravation), erscheinen mit wechselnden Symptomen oder geben falsche, aber schlecht überprüfbare Sachverhalte an (z.B. Schlafprobleme, Schmerzen, Übelkeit, depressive Symptome etc.). Dies darf aber nicht verwechselt werden mit somatoformen Störungen (s. Kasten), bei denen häufig auch der Eindruck entstehen kann, die Patienten würden simulieren oder aggravieren.

Somatoforme Störungen und iatrogene Fixierung:

Somatoforme Störungen werden in der International Classification of Diseases (ICD 10) den Psychischen und Verhaltensstörungen zugerechnet (ICD F45.- [6]). Sie sind dadurch charakterisiert, dass sich die Patienten wiederholt mit wechselnden körperlichen Beschwerden vorstellen, für die bzw. für deren Ausmaß keine körperliche Ursache gefunden werden kann. Dabei sind die subjektiven Leiden der Patienten erheblich. Zu den somatoformen Störungen gehören u.a. die Somatisierungsstörung (F45.0) und die Hypochondrische Störung (F45.2). Bei somatoformen Störungen ist es wichtig, frühzeitig ärztlicherseits eine psychogene Ursache der Beschwerden in Betracht zu ziehen und diese auch den Patienten zu kommunizieren. Geben die Ärzte umgekehrt den anhaltenden Forderungen der Patienten nach, sie auf körperliche Ursachen hin zu untersuchen und zu behandeln, erschwert dies die Einsicht der Patienten in die psychische Ursache ihrer Beschwerden. Es kommt zur sogenannten iatrogenen Fixierung: Die Patienten werden durch das ärztliche Verhalten (iatrogen) in einer Fehlhaltung bestärkt (Fixierung) – in diesem Fall in der Fehlhaltung, dass die Beschwerden somatischen Ursprungs seien.Der Eindruck, als „Krankschreiber“ ausgenutzt zu werden, ist für Ärztinnen und Ärzte eine schwierige Situation und verlangt eine hohe Interaktionskompetenz und klare Haltung. Sie müssen unter Umständen auch damit rechnen, dass im Einzelfall der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) ihre Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen prüft, indem ein Sozialmediziner die Patientin/den Patienten begutachtet. Dies kann z.B. auf Veranlassung eines Arbeitgebers geschehen, der den Krankheitszustand seines Mitarbeiters hinterfragt.

3.2.2.2. Selbstmanagement

Ein Großteil der chronischen Erkrankungen erfordert aktives Handeln und Mitwirkung der betroffenen Patienten, um Progredienz (das Voranschreiten einer Erkrankung) zu verzögern oder zu verhindern und das Risiko von Folgeerkrankungen zu minimieren. Von Patientinnen und Patienten wird heutzutage erwartet, dass sie sich um sich selbst kümmern und ihre Erkrankung und die damit verbundenen notwendigen Maßnahmen weitestgehend selbst organisieren (s. auch § 1 SGB V). Dies stellt für viele eine große Herausforderung, oft eine Überforderung dar.

Selbstmanagement meint die Befähigung, in nahezu allen Lebensbereichen die eigene persönliche Entwicklung weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Man könnte auch von der Fähigkeit, sein Leben „in den Griff zu bekommen“, sprechen. Beruf, Familie, Hobbies, aber insbesondere Krankheit und Gesundheit sind Bereiche, in denen wir uns zu einem großen Teil selbst regulieren müssen.

Das gesundheitsbezogene Selbstmanagement besteht in diesem Sinne aus einem ganzen Paket verschiedener Maßnahmen. Deren Basis sind jedoch weit überwiegend rationale Entscheidungen und deren Umsetzung, bedürfen also im Sinne des Copings (s. Kapitel 3.2.1.) der beiden psychologischen Dimensionen Kognition und Verhalten. Diese reichen von der Kontaktierung von Ärzten, Terminierung von Behandlungen, über regelhafte Einnahme von Medikamenten bis zur Durchführung von Rehabilitationsmaßnahmen.

Da Menschen unterschiedliche Fähigkeiten haben, sich mit einer sie betreffenden Erkrankung und deren möglichen Konsequenzen auseinanderzusetzen, ja mehr noch auch eine ganz unterschiedliche Motivation haben, dieses überhaupt zu tun, existieren hierzu verschiedene Unterstützungsmaßnahmen. Grundsätzlich ist zunächst die Ärzteschaft gehalten, informierend und beratend auf ihre Patienten einzuwirken, um Verhaltensänderungen oder -anpassungen herbeizuführen. Die 2003 in Deutschland eingeführten Disease-Management-Programme (DMP) beinhalten z.B. eine aktive Einbeziehung der Patienten in die Formulierung von individuellen Therapiezielen sowie ausführliche Patientenschulungen, was die DMPs von herkömmlichen Behandlungskonzepten unterscheidet.

3.2.2.3. Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen

Kranke und behinderte Menschen können in Deutschland auf ein umfassendes, ausdifferenziertes und durchreguliertes Angebot von Versorgungsleistungen zurückgreifen. Die Krankenhausstatistik für 2017 verzeichnet über 19,4 Millionen Krankenhausfälle mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 7,3 Tagen. Hinzu kommen knapp 2 Millionen Aufenthalte in Reha- und Vorsorgeeinrichtungen mit durchschnittlich 25,4 Tagen Verweildauer.

Konsultationen mit Haus- und Fachärzten werden von 90% der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr in Anspruch genommen. Je nach Datengrundlage suchen Menschen in Deutschland durchschnittlich zwischen 9,2- bis 17-mal im Jahr eine Arztpraxis auf, was im internationalen Vergleich sehr häufig ist. Dies ist allerdings sehr ungleich verteilt. Laut GKV-Daten entfällt die Hälfte aller Arztkontakte auf nur 16% aller gesetzlich Krankenversicherten. Hierbei handelt es sich überwiegend um ältere und/oder chronisch kranke Menschen.

Soziale Determinanten der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen

Die medizin-soziologische Forschung zeigt bezüglich des Inanspruchnahmeverhaltens verschiedener gesellschaftlicher Gruppen eine ganze Reihe sozialer Indikatoren, die dieses vorhersagen.

- Geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen sich darin, dass Frauen gesundheitliche Leistungen häufiger in Anspruch nehmen als Männer. Insbesondere präventive Angebote werden von mehr Frauen als Männern genutzt. Zudem nehmen Frauen – laut Krankenkassendaten – doppelt so häufig wie Männer psychotherapeutische Angebote in Anspruch. Frauen haben eine größere Offenheit im Umgang mit psychischen Problemen und eine höhere Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ihnen werden durch die Ärzteschaft aber auch eher psychische Erkrankungen zugeschrieben, was man unter anderem daran erkennt, dass Frauen deutlich mehr Psychopharmaka verordnet werden als Männern.

- Bildung schlägt sich als Indikator vor allem in der deutlich selteneren Inanspruchnahme von gesundheitlichen Vorsorge- und Früherkennungsleistungen von geringer Gebildeten gegenüber höher Gebildeten nieder. Dies beginnt bereits bei der Inanspruchnahme von U-Untersuchungen für Kinder (für die die Eltern verantwortlich sind) und setzt sich bei zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen und Krebsfrüherkennungsuntersuchungen bei den Erwachsenen fort. Bildung ist zudem assoziiert mit einer höheren Gesundheitskompetenz, die sich u.a. im krankheitsbezogenen Wissen (z.B. zu Risikofaktoren und Symptomen), aber auch in Kenntnissen über das Gesundheitssystem, Versorgungsangebote, sozialrechtliche Ansprüche und letztlich auch in der Interaktion mit Ärzten, Therapeuten, Krankenkassenmitarbeitern etc. ausdrückt. Insgesamt ist der Versorgungsbedarf bei geringer Gebildeten aber höher, da geringere Bildung mit Krankheit korreliert.

- Der Versichertenstatus schafft eine Ungleichheit in den Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheitsleistungen. Privatversicherte haben kürzere Wartezeiten als gesetzlich Versicherte und tendenziell ein umfangreicheres medizinisches Leistungsangebot, andererseits aber wiederum Einschränkungen in Rehabilitations- und Pflegeleistungen. Dass sich mehr medizinische Leistungen positiv auf ihre Gesundheit auswirken würden, ist nicht bewiesen. Privatversicherte tragen zudem ein gewisses zusätzliches Gesundheitsrisiko durch Überdiagnostik und möglicherweise unnötige Therapien. Der bessere Gesundheitsstatus von Privatversicherten erklärt sich aus dem hohen sozio-ökonomischen Status, der für die meisten von ihnen die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in einer privaten Krankenversicherung ist.

- Die Versorgungsstruktur zeigt in Deutschland trotz Bedarfsplanungsregularien regionale Ungleichheiten. Dies betrifft zum Teil die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von Krankenhäusern, in besonderem Maße aber die von niedergelassenen Ärzten, Psychotherapeuten etc. Insbesondere in den ländlichen Bereichen der ostdeutschen Bundesländer ist es für viele Bewohner aufwendiger und schwerer, Versorgungsangebote aufzusuchen. Aber auch die Durchführung medizinischer Maßnahmen selbst, insbesondere chirurgische Eingriffe, ist in Deutschland ungleich verteilt.

- Für einen Teil der in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist der Zugang zur Versorgung erschwert, weil sie sich mit dem deutschen Sozial- und Gesundheitssystem (noch) nicht ausreichend auskennen und/oder aufgrund von Sprachbarrieren nicht ausreichend kommunizieren können. Die Kinder- und Jugendlichen-Gesundheitssurveys des Robert Koch-Instituts zeigen dies sehr anschaulich am Beispiel der Familien, in denen beide Elternteile Immigranten sind, denn in den binationalen Familien mit einem in Deutschland sozialisierten Elternteil tauchen derartige Probleme deutlich seltener auf [7].

- Die Zahl der Menschen mit Behinderungen (einschließlich der Pflegebedürftigen) wird aufgrund des demografischen Wandels deutlich zunehmen. Für viele von ihnen ist der Weg in die Arztpraxis oder in ein Krankenhaus aufwendig und beschwerlich. Fast 90% aller Arzt- und Psychotherapeutenpraxen sind aber nicht barrierefrei.

Die finanzielle Situation des Einzelnen sollte im deutschen Sozialversicherungssystem keine Rolle spielen. Nichtsdestotrotz können Zuzahlungen (zwar moderat, aber durchaus vorhanden) oder die steigenden Angebote von selbst zu zahlenden individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) eine Barriere für einen Arztbesuch darstellen. In asymmetrischen Beziehungen (s. Kapitel 4.2.) fällt es vielen Patienten schwer, ihrem Arzt ein klares „Nein“ gegen seine Angebote auszusprechen.

Innerpsychische Determinanten der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen

Grundsätzlich geht es im Vorfeld der Inanspruchnahme medizinischer Leistungen um die Frage: Was muss passiert oder eingetreten sein, damit ein Mensch zu der Entscheidung kommt, sich in Behandlung zu begeben? In der Regel sind es zunächst unspezifische körperliche Beschwerden und Befindlichkeitsstörungen wie Schmerzen, Übelkeit, Unwohlsein, manchmal auch eher seelische Beschwerden wie Ängste, Niedergeschlagenheit, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen. Diese allein sind jedoch kein hinreichender Grund, sich medizinische Hilfe zu holen. Erst die persönliche Erklärung (subjektive Krankheitstheorie; s. Kapitel 3.2.1.) und deren Bewertung als ernst oder bedrohlich bzw. als unbedeutsam oder unkritisch ist handlungsleitend. Diese Entscheidung wird von verschiedenen psychischen und Persönlichkeitsfaktoren beeinflusst:

- Sorge um Gesundheit bis hin zur Hypochondrie (erhöht Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit)

- Angst vor Untersuchungen (senkt Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit)

- Symptomwahrnehmungssensitivität

- Vorerfahrungen mit Ärzten und Behandlungen

- Einstellung gegenüber Ärzten (eher arztaffin oder eher arztavers)

- Selbstkonzept („Ich bin stark, grundsätzlich gesund und brauche keine Hilfe“ oder das Gegenteil davon)

- Auch heute noch werden viele Erkrankungen gesellschaftlich stigmatisiert, z.B. Alkoholismus, Schizophrenie, Depression und viele weitere psychische Erkrankungen, aber auch körperliche Erkrankungen bzw. Erscheinungen wie z.B. Psoriasis, Adipositas, HIV, Inkontinenz oder Mundgeruch. Bei den Betroffenen kann dies zu einer Selbststigmatisierung führen, mit der Folge, dass sie ihr Problem zu verbergen versuchen.

Manche Menschen haben Hemmungen, anderen – selbst Ärzten – ihre „Dummheiten“ mitzuteilen: z.B. einen Fahrradunfall im volltrunkenen Zustand; den missglückten Versuch, den Kamin mit Benzin anzumachen; eine Geschlechtskrankheit, die nicht vom Ehepartner stammen kann. Diese unangenehmen Gefühle von Peinlichkeit und Scham können das Aufsuchen von Hilfe verhindern.

Innerpsychische Faktoren wirken in die Symptomwahrnehmung und in die subjektive Krankheitstheorie und die daraus resultierenden Entscheidungen hinein. So könnte Ängstlichkeit und Sorge dazu führen, ein Symptom als bedrohlicher zu bewerten als es wahrscheinlich ist. So wird das (wahrscheinliche) Hämorrhoidalleiden zum (unwahrscheinlicheren) Darmkrebs. Ängstlichkeit und Sorge können aber auch in das Gegenteil münden, in ein „Nicht-Wissen-Wollen“, das Symptom wird „verdrängt“, wie dies beispielsweise sogenannte Represser (Personen, die mit Bedrohung assoziierte Reize vermeiden oder deren Existenz leugnen) tun (s. Kapitel 3.2.1.).

Auch soziale Aspekte beeinflussen erheblich die Entscheidungen, die aus der Symptomwahrnehmung resultieren können: „Kann ich mir eine Erkrankung jetzt überhaupt ‚leisten‘?“, „Habe ich Zeit für einen Arztbesuch?“, „Kann ich es meinen Kindern und meinem Partner oder meinen Kollegen zumuten, gerade jetzt ‚auszufallen‘?“. Auch die Rückkopplungen aus dem sozialen Umfeld haben einen starken Einfluss: „Ach, das ist doch gar nichts, stell Dich mal nicht so an!“ versus „Oje, das ist ja schrecklich! Nimm das nicht auf die leichte Schulter, da sind Leute sogar schon dran gestorben!“ (vgl. auch den Abschnitt zur sozialen Unterstützung in Kapitel 3.2.1.).

Inanspruchnahme alternativer Heilkunde

Die Nutzung von Behandlungsangeboten jenseits der Schulmedizin steht im Zusammenhang mit den individuellen Überzeugungen bezüglich Gesundheit sowie den bereits oben genannten subjektiven Krankheitstheorien. Naturheilverfahren, Akupunktur, Homöopathie und Schulmedizin sind nicht ganz losgelöst voneinander zu betrachten, denn zum einen werden einige der sogenannten alternativen Verfahren auch von Schulmedizinern angeboten, und gar nicht mal so wenige werden sogar von gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Zum anderen gelten sie vielen Menschen tatsächlich als eine Alternative, vielleicht gar als „Strohhalm“, wenn alle anderen bisherigen Therapien nicht die gewünschte Wirkung erzielt haben.

Manche Patienten, die schulmedizinisch „austherapiert“ sind, suchen ihr Glück noch einmal bei einem Heilpraktiker und/oder Homöopathen. Die Wirksamkeit der Homöopathie zu thematisieren ist vermutlich genauso müßig wie über die Wissenschaftlichkeit der Astrologie zu debattieren. Wissenschaftliche Evidenz liegt kaum vor, wird von den „Gläubigen“ aber auch nicht verlangt. Doch Vorsicht! Die Glaubenssysteme von schulmedizinisch enttäuschten Menschen zu hinterfragen, wird diese vermutlich nur noch mehr in diesen bestärken. Wenn Patienten eine positive Placebo-Wirkung über kleine wirkstofflose Globuli beziehen, wird man ihnen kaum verdenken können, dass sie Homöopathie für wirksam halten, zumal weltweit mehrere Millionen Menschen daran glauben und damit als eine Art spiritueller Verstärkung wirken.

Auch bei der Akupunktur ist es nicht ganz unähnlich. Akupunktur wirkt! Und zwar so gut, dass sie z.B. bei Knie- und Rückenschmerzen von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt wird – obgleich es kaum einen Unterschied zwischen der „echten“ Akupunktur durch Ärzte, die in traditionell chinesischer Medizin (TCM) ausgebildet sind, und einer Scheinakkupunktur durch nicht ausgebildete Behandler (hier praktisch das Placebo) gibt. Zu wirken scheint hier das wie auch immer geartete Ritual. Der Placebo-Effekt ist aber so hoch, dass die Krankenkassen bereit sind, dafür zu bezahlen. Eine kleine Ironie am Rande: Der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hat damals die Verabschiedung der entsprechenden Richtlinie kommentiert mit: „Wir legen jedoch Wert darauf, dass hierbei hohe Qualitätsanforderungen erfüllt werden.“ [8]. Fragt sich dann nur: welche?

Modell der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen

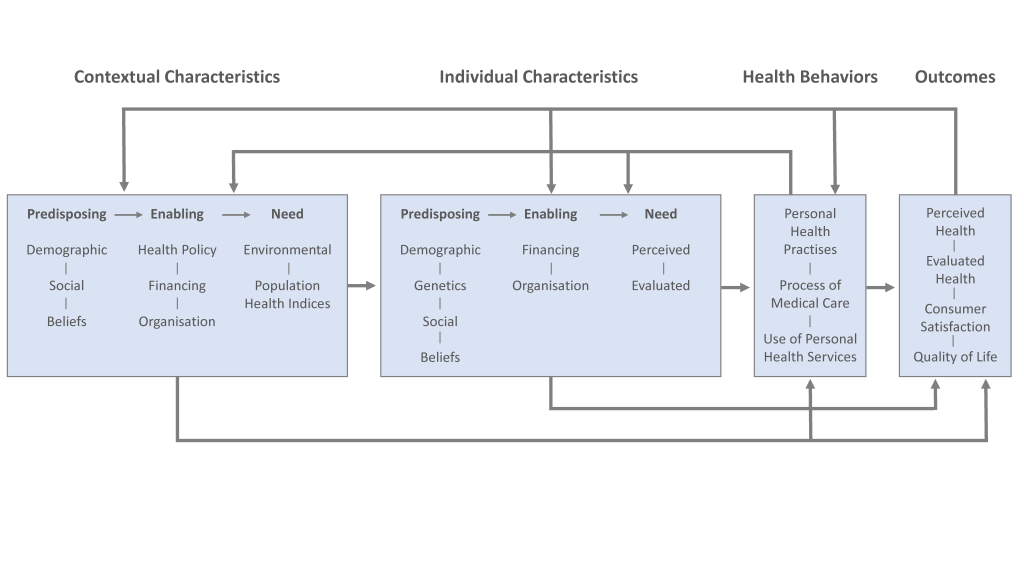

Anhand der obigen Ausführungen dürfte deutlich geworden sein, wie vielschichtig und komplex die Frage der Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen ist. Diese Komplexität spiegelt sich auch in den sozialwissenschaftlichen Modellen hierzu wider. Ein Modell, das in der Medizinischen Soziologie eine hohe Verbreitung fand und immer wieder angepasst wurde, stammt von dem amerikanischen Soziologen Ronald Andersen [9]. Verkürzt ausgedrückt versucht es, individuelle persönliche Faktoren (eng. individual characteristics) mit Umweltfaktoren (eng. contextual chracteristics) zu verbinden, die dann zu dem jeweiligen Inanspruchnahmeverhalten (eng. health behaviors) führen, dessen Ergebnis (eng. outcome) dann in einer zirkulären Schleife wieder die persönlichen Faktoren und das Verhalten beeinflussen. Bezüglich der Umweltfaktoren geht dieses Modell davon aus, dass die Summe der individuellen Verhaltensweisen und die Ergebnisse der gesundheitlichen Versorgung sich auch auf der Ebene der sozialen und gesundheitspolitischen Steuerung niederschlagen. Mit anderen Worten: Auch das Gesundheits- und Versorgungssystem muss sich immer wieder in Abhängigkeit vom Inanspruchnahmeverhalten der Patienten anpassen.

Eine weitere Besonderheit dieses Modells ist, dass nicht die Bedarfe (eng. needs) allein den eigentlichen Ursprung von Inanspruchnahmeverhalten darstellen, sondern dass diese sowohl von strukturellen persönlichen wie auch von Umweltgegebenheiten beeinflusst werden (eng. predisposing), und auch davon abhängen, ob eine Wahrnehmung dieser Bedarfe überhaupt möglich ist bzw. ermöglicht wird (eng. enabling).

3.2.2.4. Selbsthilfe

Chronische Erkrankungen und Behinderungen, aber auch soziale Problemlagen, dringen tief in den Alltag der betroffenen Menschen ein. In der Regel gelingt es den meisten Menschen, solche Probleme in ihren Primärsystemen, d.h. in ihren Familien und Freundeskreisen, zu lösen oder zumindest zu lindern. Professionelle Unterstützung erhalten sie durch Ärzte, Therapeuten und weitere Sozial- und Gesundheitsdienste. Doch in vielen Fällen können diese ihnen (nicht mehr) weiterhelfen, sind oder werden vielleicht sogar Teil des Problems. Fast neun Prozent der Bevölkerung in Deutschland schließen sich im Laufe ihres Lebens einer Selbsthilfegruppe (SHG) an. Hier finden sie Austausch mit Gleichbetroffenen und erhalten für sie (alltags)relevante Informationen, Entlastung und Teilhabe.

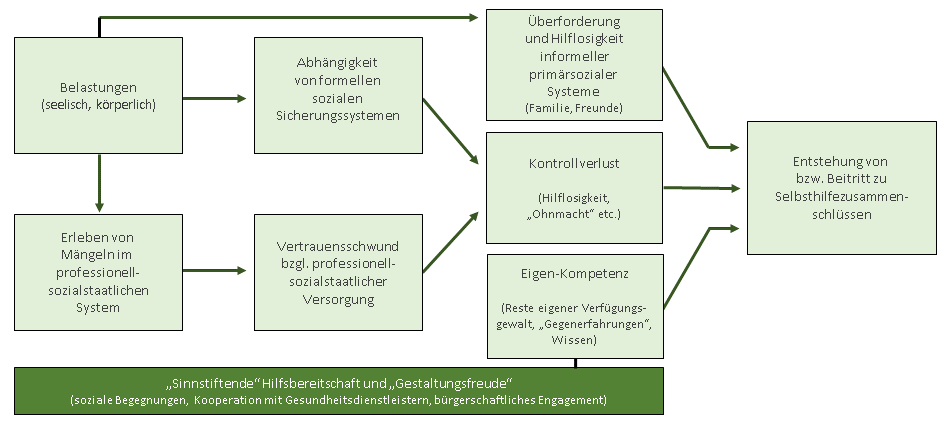

Auslösendes Moment und treibender Motor vieler Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen eine SHG zu gründen, waren in der Vergangenheit das unbefriedigte Bedürfnis nach verlässlichen Informationen und schlechte Erfahrungen mit den entsprechenden Institutionen sowie Ohnmachtsgefühle. Patienten und Behinderte rangen um Kontrollgewinn, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit, Recht, Information und Wissen – im Rahmen der Selbstbefähigung sind dies wesentliche Komponenten der Gesundheitskompetenz.

Folgt man den aktuelleren Definitionen von Gesundheitskompetenz [11], stehen insbesondere die Aspekte „Wissen“ (über die Erkrankung/das Problem und seine Konsequenzen), „Interaktion“ (Kommunikation mit Sozial- und Gesundheitsdienstleistern), „Systemorientierung“ (Angebote und Rechtsansprüche), „Bewältigung“ (Leben mit der Erkrankung/Behinderung/dem Problem), „Motivation“ und „Verhalten“ (Umgang mit der Erkrankung) sehr deutlich im Zentrum der gemeinschaftlichen Selbsthilfe.

Das Modell in der nachfolgenden Abbildung zeigt, dass insbesondere der Wunsch nach Kontrollgewinn und Selbstbestimmung ein sehr ausgeprägtes Motiv sein kann, einer SHG beizutreten [12]. Dazu gehören aber auch die Befähigung oder zumindest die Vorstellungskraft, anderen Betroffenen begegnen zu wollen und sich mit ihnen austauschen zu können, sowie gewisse soziale Kompetenzen, wie z.B. Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit.

Aus den „wild gewordenen Patientenmeuten“ der Vergangenheit sind inzwischen mehr oder weniger verlässliche Kooperationspartner der professionellen Sozial- und Gesundheitsdienstleister geworden, die sich natürlich auch ihrerseits auf ihre Patienten und Versicherten zubewegt haben. Demzufolge dominiert auch nicht mehr das Gegen-, sondern eher das Miteinander, weshalb heute dem obigen Modell die über die Gruppe der Gleichbetroffenen hinausgehenden prosozialen Motive wie ehrenamtliche Hilfs- und Kooperationsbereitschaft zu ergänzen sind.

Was ist eine Selbsthilfegruppe?

Selbsthilfegruppen (SHG) sind freiwillige, meist lose Zusammenschlüsse von Menschen, deren Aktivitäten sich auf gemeinsame Bewältigung von Krankheiten, psychischen oder sozialen Problemen richten, von denen sie – entweder selbst oder als Angehörige – betroffen sind. Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen Gewinn erwirtschaften. Im Rahmen der Fördermöglichkeiten, z.B. durch die gesetzliche Krankenversicherung nach Sozialgesetzbuch V § 20 h, ist ihnen eine Gewinnorientierung sogar untersagt, wie auch durch das Vereinsrecht bei den überwiegend als gemeinnützig anerkannten SHG und SHO. Ihr Ziel ist neben der Problembewältigung im engeren Sinne eine Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und häufig auch ein Hineinwirken in ihr soziales und politisches Umfeld. In der regelmäßigen Gruppenarbeit betonen sie Authentizität, Gleichberechtigung, gemeinsames Gespräch und gegenseitige Hilfe.

Ein idealtypisches Verständnis der SHG bestimmt als wichtigste Merkmale:

- alle Gruppenmitglieder sind gleichgestellt,

- jede/r bestimmt über sich selbst,

- die Gruppe entscheidet selbstverantwortlich,

- jede/r geht um ihrer/seiner selbst willen in die Gruppe,

- es herrscht Gruppenschweigepflicht,

- die Teilnahme ist kostenlos.

SHG werden nicht von professionellen Helfern geleitet, sondern von den Betroffenen selbst; manche greifen jedoch auf (kommunikations)psychologische Hilfe bei ihrer Gruppengründung zurück oder ziehen gelegentlich Expertinnen und Experten zu bestimmten Fragestellungen hinzu (Selbsthilfeförderung und Unterstützung). Über 80% der SHG streben eine Kooperation mit Ärzten sowie Krankenhäusern an. Zwei Drittel aller SHG befinden sich im regelhaften Austausch mit Ärzten und anderen medizinischen Experten. So werden (Fach-)Ärzte für Vorträge und Diskussionen in die SHG eingeladen oder stehen ihnen auf Selbsthilfetagungen als Berater zur Seite. Dies trägt zur Gesundheitskompetenz der Patienten erheblich bei.

Was sind Selbsthilfeorganisationen?

Selbsthilfeorganisationen (SHO) sind Vereine oder Verbände mit einem höheren Grad an organisatorischer Komplexität und Aufgabenvielfalt. Die meisten SHO sind indikationsspezifisch, verfolgen also die Interessen einer bestimmten Gruppe von Patienten oder Angehörigen von Patienten. Am ältesten und bekanntesten sind die SHO bzw. Selbsthilfeverbände von Behinderten und chronisch Erkrankten, von denen einige bereits Ende des 19. Jahrhunderts gegründet wurden und manche heute über 100.000 Mitglieder ausweisen. Inzwischen gibt es für fast alle chronischen Krankheiten wie z.B. Allergie und Asthma, Diabetes, Rheuma, Multiple Sklerose oder Zöliakie solche Organisationen bzw. Verbände. Insbesondere seit den 1990er Jahren entstanden zunehmend mehr, meist kleinere SHO für seltene Erkrankungen sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene. Gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen gibt es enge Kooperationen zwischen den jeweiligen SHO und der (forschenden) Ärzteschaft, um gemeinsam das Wissen über diese Erkrankungen für eine bessere Behandlung voranzutreiben.

Ein weiterer großer Bereich mit langjähriger Tradition ist das Gebiet der Suchterkrankungen. Hier entstanden Ende des 19. Jahrhunderts Suchthilfebewegungen und Abstinenzvereine wie Guttempler, Kreuzbund oder Blaukreuz. Sie beruhten anfangs im Wesentlichen auf christlich-humanistischer Fürsorge für Trinker. Erst nach dem 2. Weltkrieg wandelten sie sich mehr und mehr zu Selbsthilfeorganisationen, wo (trockene) Betroffene das Sagen hatten. Eine besondere Form der Suchtselbsthilfe mit grundsätzlich anderer Konzeption stellen die Anonymen Alkoholiker dar (s. Kasten).

Die Alcoholics Anonymous (AA) wurden 1935 in Akron, Ohio, von dem alkoholkranken Chirurgen „Bob“ und dem ebenfalls alkoholabhängigen New Yorker Börsenmakler „Bill“ ins Leben gerufen. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass ihnen das Sprechen über ihre Probleme und ihre Sucht hilft, und dass sie ein „spirituelles Programm“ für ihr zukünftiges Leben benötigen. Daraus entstanden die „Zwölf Schritte“, ein Programm, das weltweit auch von vielen anderen Anonymous-Gruppen im Suchtbereich zugrunde gelegt wird (z.B. Anonyme Spieler, Narcotics Anonymous etc.). Die Gemeinschaftsregeln basieren auf den „Zwölf Traditionen“, die nur ein absolutes Minimum professioneller Unterstützung für gemeinschaftliche organisatorische Belange der AAs erlauben. Die erste deutsche AA-Gruppe gründete sich 1953 in München auf Initiative amerikanischer Soldaten. Seitdem stieg die Zahl der AA-Gruppen in Deutschland auf etwa 2.700 an.

Im Unterschied zu anderen Formen der gemeinschaftlichen Selbsthilfe sind die AAs (wie auch andere Anonymus- oder 12-Schritte-Gruppen) radikal unabhängig und nehmen weder Zuwendungen von außen an noch unterstützen sie andere Interessengruppen, um ihren Namen neutral zu halten. Ihre Gruppentreffen nennen sie „Meetings“. Hier kann jeder von seinen Problemen und Erfahrungen berichten und sich diese von der Seele reden. Diese werden nicht diskutiert oder kommentiert, Ratschläge sind verpönt. Die Teilnehmenden lernen durch die Geschichten der anderen und fühlen sich durch die Gemeinschaft in einem geteilten Schicksal entlastet. Sie bleiben dabei anonym und verwenden nur ihre Vornamen. Zur Finanzierung der Meetings geht ein Hut herum, in den jeder hineingibt, was er zu geben bereit ist. Das Programm ist spirituell und die Meetings haben einen regelhaften Ablauf. Für viele alkoholkranke Menschen ist die AA-Konzeption sehr hilfreich, und sie schaffen es, durch die alltagsstrukturierenden Ankerpunkte der Meetings abstinent zu bleiben. Die Zusammensetzung der Gruppen geht durch alle gesellschaftlichen Schichten.

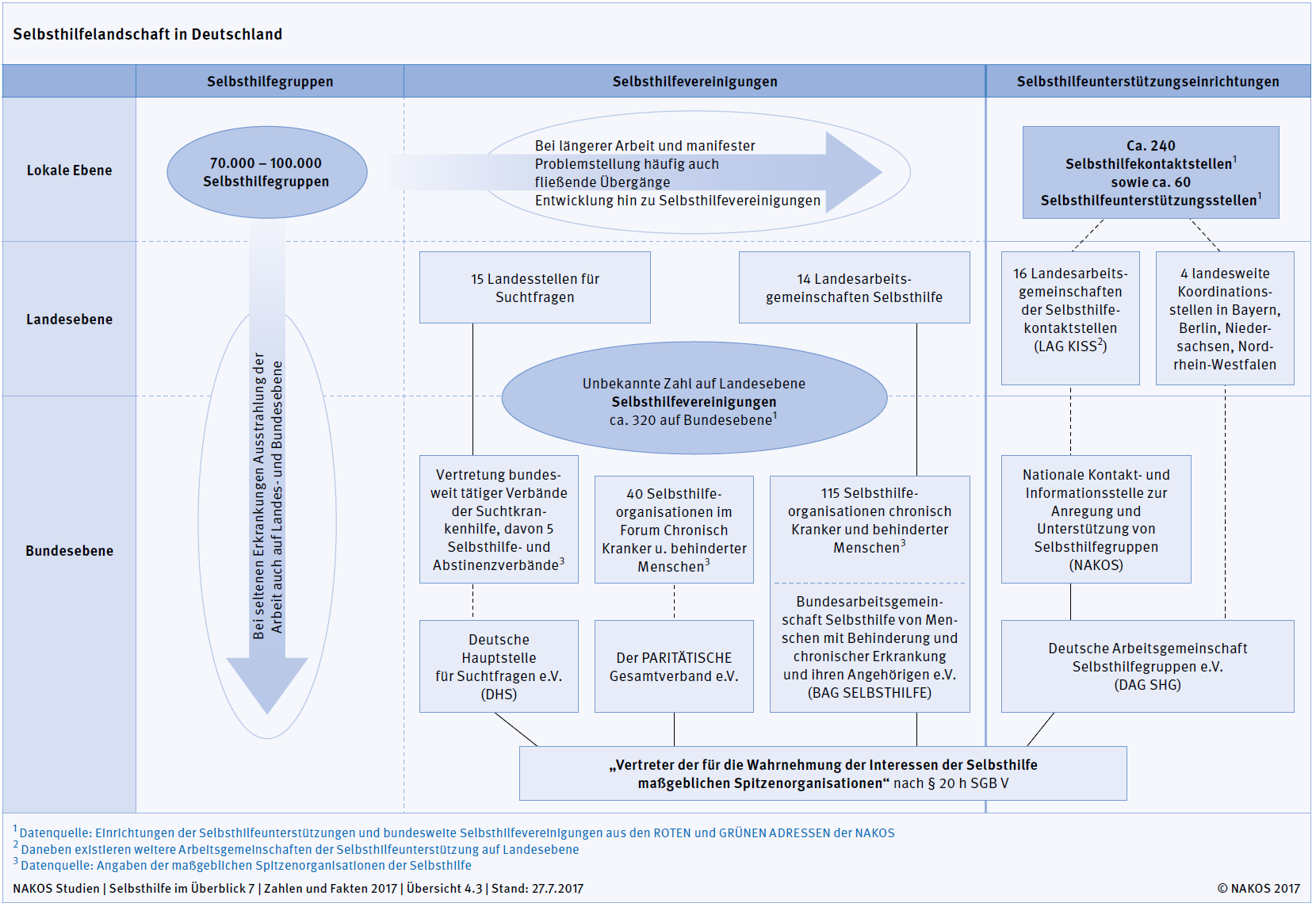

Auf Bundesebene existieren heute über 300 gesundheitsbezogene SHO. Der größte Teil von ihnen ist in Dachverbänden wie der Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE e.V., beim PARITÄTISCHEN oder in der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. organisiert. Für den Bereich der seltenen Erkrankungen ist die ACHSE (Allianz chronischer seltener Erkrankungen e.V.) hervorzuheben, für den Bereich chronisch kranker und behinderter Kinder und den entsprechenden Eltern-Initiativen das Kindernetzwerk e.V. Diese Dachverbände haben i.d.R. mehr als hundert Bundesorganisationen der Selbsthilfe als Mitglieder.

Die Kernaufgaben von SHO sind Informations- und Aufklärungsarbeit, Gruppeninitiierung und -betreuung, Beratung und Schulung der Mitglieder sowie Lobbyarbeit bis hin zur Patientenvertretung, u.a. im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) und seinen Unterausschüssen (nach § 140 SGB V). Seit 2004 haben von den SHO entsandte Patientenvertreter und -vertreterinnen auf Basis des § 140f dort Rede- und Antragsrecht, d.h. sie dürfen bei der Entwicklung der im G-BA teils heiß umkämpften Richtlinien durch die Leistungserbringer (Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft) und die Leistungsträger (die gesetzlichen Krankenkassen vertreten durch den GKV-Spitzenverband) ihre Perspektive als „Experten in eigener Sache“ einbringen, mitberaten und die Beschlüsse kommentieren – sie dürfen aber nicht abstimmen.

Selbsthilfeförderung und Selbsthilfeunterstützung

Selbsthilfeaktivitäten und bürgerschaftliches Engagement brauchen unterstützende Rahmenbedingungen, um sich entfalten und entwickeln zu können. Für die Förderung von individueller und kollektiver Selbsthilfe sind rechtliche Regeln, Informationen und Entlastungsleistungen für die Betroffenen und ihre Angehörigen von besonderer Bedeutung. Für SHG und SHO existieren in Deutschland verschiedene Unterstützungsinstrumente. Direkte finanzielle Unterstützungsmaßnahmen werden unter dem Begriff Selbsthilfeförderung zusammengefasst, fachliche und indirekte Hilfen unter dem Begriff Selbsthilfeunterstützung (s. nachfolgenden Abschnitt).

Im Rahmen des am 1. Januar 2016 in Kraft getretenen Präventionsgesetzes ist die Selbsthilfeförderung durch die gesetzliche Krankenversicherung von 0,64 Euro pro Versicherten auf 1,05 Euro pro Versicherten gestiegen, d.h. die gesetzlichen Krankenkassen sind verpflichtet, pro Jahr ca. 73 Mio. Euro für die Selbsthilfe auszugeben. Das klingt auf den ersten Blick viel, ist aber tatsächlich weniger als 0,04% der GKV-Gesamtausgaben von derzeit (2018) ca. 220 Mrd. Euro pro Jahr. Die Privaten Krankenversicherungen fördern nicht, obgleich auch ihre Versicherten Mitglieder derselben SHG und SHO sind wie die GKV-Versicherten und davon profitieren.

Auch Kommunen und Länder, das Bundesministerium für Gesundheit, die Deutsche Rentenversicherung, die Pflegeversicherung und einzelne Stiftungen wie die Deutsche Krebshilfe geben Mittel für die Selbsthilfeförderung in einer Größenordnung von zusammengefasst zwischen 15 und 20 Mio. Euro.

Selbsthilfeunterstützungseinrichtungen

In Deutschland existiert ein flächendeckendes Netz von 300 Selbsthilfekontakt- und -unterstützungsstellen mit ca. 40 weiteren Zweigstellen. Entstanden sind diese Beratungsstellen seit Mitte der 1980er Jahre. Finanziert werden sie überwiegend durch die Bundesländer, durch Wohlfahrtsverbände und durch die Krankenkassen aus Mitteln der Selbsthilfeförderung. Häufige Namen sind z.B. KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen), SEKIS (Selbsthilfekontakt- und -informationsstelle) o.ä. Zu ihren Kernaufgaben zählen:

- Vermittlung von Betroffenen in bestehende SHG,

- Unterstützung von Betroffenen bei der Gründung neuer SHG,

- Beratung und Supervision von SHG,

- Bereitstellung und Organisation von Räumlichkeiten für SHG-Treffen,

- Unterstützung bei der Antragstellung für Mittel aus der Selbsthilfeförderung,

- Öffentlichkeitsarbeit für die Selbsthilfe insgesamt (Zeitschriften, Kampagnen, Internetpräsenz),

- Pflege von Datenbanken über örtliche SHG sowie Herausgabe von Selbsthilfe-Wegweisern,

- Regionale und kommunale Vernetzung der Selbsthilfe mit Akteuren des Sozial- und Gesundheitswesens,

- Förderung eines selbsthilfefreundlichen Klimas und der Kooperation zwischen SHG und Institutionen des Gesundheitswesens,

- Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote (z.B. für Migranten, junge Menschen),

- …

Fachlich ist ein großer Teil der Selbsthilfekontaktstellen in der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG) organisiert. Die DAG SHG unterhält seit 1984 eine bundesweite Selbsthilfe-Clearings-Stelle in Berlin mit dem Namen NAKOS (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen). Auf der stets aktuellen Webseite www.nakos.de ist nahezu alles zu finden, was für Fragen der Selbsthilfe relevant ist.

Internetadressen:

- www.achse-online.de (Allianz chronischer seltener Erkrankungen e.V.)

- www.bag-selbsthilfe.de (Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe e.V.)

- www.dag-shg.de (Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V.)

- www.der-paritaetische.de (Großer Deutscher Wohlfahrtsverband und Träger vieler Selbsthilfeunterstützungsstellen)

- www.dhs.de (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. – DHS)

- www.kindernetzwerk.de/ (Dachverband von Eltern-Initiativen und chronisch kranken und behinderten Kindern und Jugendlichen)

- www.nakos.de (Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen)

- www.patientenbeauftragter.de (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen und Patienten)

- www.selbsthilfefreundlichkeit.de (Netzwerk Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen)

References

[1] World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Geneva: World Health Organization; 1948. Available from: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf[2] Bundessozialgericht Urt. v. 18.06.1968, Az.: 3 RK 63/66.

[3] Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung, Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477 § 1 Solidarität und Eigenverantwortung.

[4] Parsons T. The Social System. Glencoe: The Free Press; 1951.

[5] Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX), Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 8.7.2019 | 1025 § 2 SGB IX Begriffsbestimmungen.

[6] DIMDI Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information [Internet]. ICD-10-GM Version 2020; 2019 Sep 20 [cited 2019 Oct 5]. Available from: https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2020/block-f40-f48.htm

[7] Robert Koch-Institut. Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) 2003 – 2006: Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in Deutschland (Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes). Berlin: Robert Koch-Institut; 2008. Available from: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/KiGGS_migration.pdf?__blob=publicationFile

[8] Gemeinsamer Bundesausschuss. Pressemitteilung: Methodenbewertung - Akupunktur zur Behandlung von Rücken- und Knieschmerzen wird Kassenleistung. Düsseldorf: Gemeinsamer Bundesausschuss; 2006 Apr 18. Available from: https://www.g-ba.de/institution/presse/pressemitteilungen/83/

[9] Andersen RM. Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter? J Health Soc Behav. 1995 Mar;36(1):1-10.

[10] Andersen RM, Davidson PL, Baumeister SE. Improving access to care in America. In: Kominski GF, editor. Changing the U.S. health care system: key issues in health services, policy, and management. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass; 2013. p. 33–69.

[11] Mackert M, Champlin S, Su Z, Guadagno M. The Many Health Literacies: Advancing Research or Fragmentation? Health Commun. 2015;30(12):1161-5. DOI: 10.1080/10410236.2015.1037422

[12] Trojan A, Nickel S, Kofahl C. Selbsthilfe: Partizipation als Kontrollgewinn. In: Rosenbrock R, Hartung S, editors. Handbuch Partizipation und Gesundheit. Bern: Hans Huber; 2012. p. 272-84.

[13] Kofahl C. Gemeinschaftliche Selbsthilfe und Gesundheitskompetenz. Public Health Forum. 2017 Mar;25(1):38-41. DOI: 10.1515/pubhef-2016-2120

[14] NAKOS. NAKOS Studien. Selbsthilfe im Überblick 7. Zahlen und Fakten 2017. Berlin: NAKOS; 2017.

[15] Kofahl C. Kollektive Patientenorientierung und Patientenbeteiligung durch gesundheitsbezogene Selbsthilfe. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz. 2019 Jan;62(1):3-9. DOI: 10.1007/s00103-018-2856-2