5.1. Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation

Jürgen Bengel 2

1 Medizinische Soziologie, Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin, Universität Regensburg, Regensburg, Germany

2 Rehabilitationspsychologie und Psychotherapie, Institut für Psychologie, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany

5.1.1. Gesundheitsverhalten

5.1.1.1. Modelle

Prävention und Gesundheitsförderung zielen darauf ab, dass Menschen gesünder leben (können). Ein zentraler Faktor dabei ist das individuelle Verhalten in gesundheitsrelevanten Belangen, denn viele Verhaltensweisen haben einen Einfluss auf Gesundheit. Individuelles Verhalten, das im Zusammenhang mit Gesunderhaltung oder Krankheitsentstehung steht, bezeichnet man allgemein als Gesundheitsverhalten, dazu zählt z.B. das Ernährungs- und Bewegungsverhalten, Konsum von Suchtmitteln, Mundhygiene oder safer sex. Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen können das Risiko für Krankheitsentstehung erhöhen (z.B. Tabakkonsum) oder verringern (z.B. regelmäßige körperliche Aktivität und hoher Obst- und Gemüsekonsum). Für Präventionsprogramme ist es wichtig zu verstehen, wie sich Gesundheitsverhalten von Menschen erklären lässt. Im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte wurden zahlreiche verhaltenstheoretische Modelle entwickelt, die einerseits Gesundheits- und Krankheitsverhalten erklären, andererseits aber auch als Grundlage für Interventionsstrategien genutzt wurden. Die unterschiedlichen Modelle beschreiben den Prozess der Gesundheitsentstehung und -aufrechterhaltung mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad.

Health-Belief-Modell

Eines der frühesten theoretischen Konzepte zum Gesundheitsverhalten ist das Modell gesundheitlicher Überzeugungen nach Becker und Rosenstock, das sogenannte Health-Belief-Modell [1]. Ihm liegt die Annahme zugrunde, dass Menschen rational denken. In der Folge summiert sich für den Einzelnen der eingeschätzte Schweregrad einer Krankheit (z.B. Hautkrebs) gemeinsam mit der subjektiv wahrgenommenen Krankheitsanfälligkeit zu einer subjektiv wahrgenommenen Bedrohung. Dieses Gefühl der Bedrohung ist eine wichtige Determinante für gesundheitsförderndes Verhalten. Das Modell geht weiterhin davon aus, dass zusätzlich die Bewertung von Nutzen und Barrieren eines präventiven Verhaltens (z.B. Auftragen von Sonnenschutzcreme) stattfindet und eine persönliche Kosten-Nutzen-Abwägung die Handlungsbereitschaft beeinflusst.

Beispiel:

Ein 30-jähriger Mann raucht regelmäßig Zigaretten. Nach dem Health-Belief-Modell könnte diesem riskanten Gesundheitsverhalten folgende Abwägung zugrunde liegen:

- Die durch Tabakkonsum beeinflussten Erkrankungen, z.B. Bronchial-Karzinom, schätzt der Raucher als ernsthaft und gefährlich ein. Seine subjektive Krankheitsanfälligkeit bewertet er hingegen als gering, da sein Großvater auch geraucht hat und sehr alt geworden ist. Daraus leitet der Mann eine familiär bedingte geringe persönliche Gefährdung ab. In Summation nimmt der Mann daher eine mäßige Bedrohung wahr.

- Demgegenüber steht das präventive Verhalten, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Raucher nimmt den Nutzen als groß wahr, da er gehört hat, dass Krankheitsrisiken bei Ex-Rauchern schnell abnehmen. Die Barrieren, die diesem Verhalten entgegenstehen, bewertet er im Augenblick hingegen noch als hoch, da Zigarettenrauchen für ihn wichtig erscheint, um den Tag zu strukturieren und Stress abzubauen.

- In einer Abwägung der mäßigen Bedrohung gegenüber der zwar nützlichen, aber schwierigen Verhaltensänderung entscheidet sich der Mann dafür, weiter zu rauchen.

Als wichtige Einflussfaktoren auf diese health beliefs werden in dem Modell demografische Faktoren (Alter, Geschlecht, Ethnizität etc.) und weitere das Individuum kennzeichnende soziale und psychologische Merkmale (z.B. soziale Schicht, Verhalten in der eigenen sozialen Gruppe, Gruppendruck, Persönlichkeit, Gesundheitswissen, frühere Erfahrungen mit Erkrankungen) konzipiert. Die wahrgenommene Bedrohung kann sich auf der Basis von Handlungshinweisen (cues to action) sehr schnell verändern. So können massenmediale Informationen (wie z.B. Berichte über eine neue Grippewelle), Ratschläge Dritter, eine Erkrankung im Familien- oder Freundeskreis oder auch explizite Einladungen (z.B. zu Früherkennungsuntersuchungen) die Wahrnehmung der eigenen Bedrohung und damit die Verhaltensbereitschaft steigern. Auch heute noch wird das Health-Belief-Modell bei der Planung gezielter Gesundheitsprogramme häufig herangezogen, zumeist jedoch in Kombination mit anderen Theorien, da in den letzten Jahrzehnten die Grenzen dieses Modells deutlich geworden sind. Insbesondere fehlt in diesem Modell ein Einflussfaktor, der sich in der späteren Forschung als besonders wichtig herausgestellt hat: die Selbstwirksamkeitserwartungen (vgl. auch Kapitel 3.2.1.). Diesen Aspekt, der explizit oder implizit Bestandteil der meisten weiteren Gesundheitsverhaltensmodelle ist, greift erstmals die nachfolgend erläuterte Theorie der Schutzmotivation auf.

Theorie der Schutzmotivation

Die Theorie der Schutzmotivation (Protection Motivation Theory) geht davon aus, dass das Gesundheitsverhalten im Wesentlichen durch zwei Kognitionen gesteuert wird [2]. Ähnlich wie beim Health-Belief-Modell wird eine Person dann Gesundheitsverhalten zeigen, wenn sie die Schwere einer Gesundheitsbedrohung wahrnimmt und glaubt, dass sie verletzlich ist bzw. potentiell betroffen ist (Risikowahrnehmung). Neben dieser Bedrohung muss die Person überzeugt sein, dass mit einer bestimmten Handlung die Bedrohung verringert wird, und sich kompetent fühlen, das gesundheitsfördernde Verhalten auszuführen (sogenannte Selbstwirksamkeitserwartung). Äußere Barrieren können das Verhalten verhindern. Aus diesem Modell folgt, dass Gesundheitsförderung und Prävention diese Kognitionen ansprechen und positiv beeinflussen soll. Zudem muss die Überzeugung gestärkt werden, dass eine Verhaltensänderung erfolgreich umgesetzt werden kann.

Theorie geplanten Verhaltens

Einen weiteren Aspekt, der für das Gesundheitsverhalten relevant sein kann, arbeitet die Theorie des geplanten Verhaltens [3] explizit heraus. Diese Theorie benennt ebenfalls die bereits im Health-Belief-Modell genannten Aspekte und modelliert – als verwandtes Konstrukt zu den Selbstwirksamkeitserwartungen – die Kontrollüberzeugungen und die wahrgenommene Wirksamkeit der Kontrollfaktoren, die gemeinsam in die wahrgenommene Verhaltenskontrolle einfließen. Neu in diesem Modell ist die sehr explizite Herausarbeitung der normativen Überzeugungen, die in Kombination mit der Motivation, den Wünschen anderer zu folgen, die subjektive Norm bilden. Die genannten Faktoren beeinflussen gemeinsam die Intention, ein Verhalten zu zeigen. Diese Intention muss nicht automatisch zum Verhalten führen, dies macht das Modell ebenfalls explizit. Im Gegenteil wird in der folgenden Forschung gezeigt, dass es trotz bestehender Intention (z.B. weniger Süßigkeiten zu essen oder mehr Sport zu treiben) oft nicht zur Verhaltensausübung kommt.

Dem versuchen die folgenden beiden Modelle Rechnung zu tragen, die explizit Annahmen darüber äußern, wie es gelingt, diese sogenannte Intention-Verhaltens-Lücke (intention-behavior gap) zu überwinden. Beide machen sich dabei auch Annahmen zu eigen, die dem Rubikon-Modell zugrunde liegen, das bereits im Kapitel "Motivation" beschrieben wurde (vgl. Kapitel 2.2.6.).

Prozessmodell gesundheitlichen Handelns

Das Prozessmodell gesundheitlichen Handelns (HAPA: Health Action Process Approach) ist ebenfalls ein psychologisches Erklärungsmodell der Gesundheitsverhaltensänderung [4]. Es beschreibt wie die Theorie der Schutzmotivation und das Health-Belief-Modell, welche Faktoren eine Veränderung das Gesundheits- und Vorsorgeverhalten beeinflussen. Im Veränderungsprozess wird zwischen Absichtsbildung (Motivation) und Absichtsumsetzung (Volition) unterschieden. Es erklärt damit, warum gute Vorsätze – also Absichten – zur Veränderung eines Verhaltens in der Regel nicht ausreichen. Die Absichtsbildung wird durch Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsergebniserwartungen und Risikowahrnehmung – kognitive Faktoren – bestimmt. Für die Absichtsumsetzung sind weiterhin Handlungsplanung, Bewältigungsplanung und Handlungskontrolle förderlich. Handlungsplanung meint dabei das explizite Planen der Umsetzung der Absicht. Besteht zum Beispiel die Absicht, mehr Sport zu machen, gelingt die Umsetzung umso besser, je konkreter man sich vornimmt, was man wann, wo und mit wem machen will („Ab sofort gehe ich immer dienstags- und donnerstagsabends mit meinem Freund Paul im Park 30 Minuten joggen.“). Die Bewältigungsplanung besteht darin, schon von Beginn zu überlegen, wie man eventuell sich ergebenden Hindernissen bei der Umsetzung begegnet („Wenn es regnet, gehen wir stattdessen gemeinsam ins Fitnessstudio.“). Förderlich sind ferner soziale Unterstützung durch Freunde und Familienangehörige, zum Beispiel Hilfe bei der Ernährungsumstellung. Hinderlich können situative Barrieren sein, beispielsweise schlechtes Wetter im Rahmen der Absicht, vermehrt Sport zu treiben. Das HAPA-Modell unterscheidet zwischen drei Stadien, in denen man sich bei der Verhaltensumsetzung befinden kann und damit drei Zustände von Personen: non-intender (keine Absicht/kein Verhalten), intender (Absicht/kein Verhalten) und actor (Absicht/Verhalten).

Transtheoretisches Modell

Eine noch feinere Abstufung nimmt das transtheoretische Modell vor [5], das fünf Stufen unterscheidet und sehr einfach operationalisiert: Absichtslosigkeit („ich führe das Verhalten nicht aus und habe es auch in den nächsten 6 Monaten nicht vor“), Absichtsbildung („ich führe das Verhalten nicht aus, habe es aber in den nächsten 6 Monaten vor“), Handlungsvorbereitung („ich beabsichtige, das Verhalten in den nächsten 30 Tagen aufzunehmen“), Handlung („ich übe das Verhalten bereits aus, aber seit weniger als 6 Monaten“) und Aufrechterhaltung („ich übe das Verhalten bereits seit mindestens 6 Monaten aus“). Nach Ansicht der Autoren entwickelt sich das Verhalten in diesen Stufen, wobei es auch vorkommen kann, dass man die Stufen wieder nach unten geht, also z.B. von der Handlungsvorbereitung in die Absichtsbildung zurückfällt. Die ersten zwei Stufen sind dabei der motivationalen Phase zuzurechnen, während die letzten drei Bestandteil der volitionalen Phase sind. Eine Kernannahme des Modells besteht darin, dass auf jeder Stufe des Verhaltens andere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Person auf die nächste Stufe zu bringen. Auf allen Stufen sind Selbstwirksamkeitserwartungen, Entscheidungsbalance und Versuchungen wirksame Einflussfaktoren. Während aber in den ersten Stufen eher Informationen und Reflektionen über sich selbst und die Beziehung zur Umwelt bedeutsam sein sollen, sind es in den späteren Stufen eher Verhaltensverträge und weitere Elemente, die aus den Lerntheorien und der Verhaltenstherapie bekannt sind, die wirksam werden. Diese sogenannte Stufenspezifität der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung muss allerdings aufgrund der Forschungsergebnisse zu dem Modell in Frage gestellt werden. Sie scheint zumindest nicht generell für alle Verhaltensbereiche zu gelten.

Teilweise machen auch die Modelle selbst bereits deutlich, dass das Gesundheitsverhalten nicht nur von in der Person liegenden Faktoren gesteuert wird. Auch Faktoren aus dem familiären und gesellschaftlichen Umfeld sowie die materiellen Rahmenbedingungen in den Lebenswelten (Nachbarschaft, Schule, Arbeitsplatz) beeinflussen, wie man sich in Gesundheitsbelangen verhält.

5.1.1.2. Einflussfaktoren

Welche Faktoren beeinflussen, ob wir uns eher gesundheitsförderlich oder gesundheitsriskant verhalten? Um wirkungsvolle präventive Maßnahmen umsetzen zu können, muss man diese Einflussfaktoren kennen und verstehen. Die Erkenntnisse der letzten Jahre zeigen, dass nicht nur persönliche Faktoren wie Alter, Geschlecht, Gesundheitswissen oder Überzeugungen bestimmen, ob wir uns gesund ernähren, körperlich bewegen, nicht rauchen oder die Zähne putzen. Viele Faktoren liegen im sozialen Lebensbereich, wie auch in der materiellen Umwelt.

Soziale Normen

Im sozialen Umfeld spielen Traditionen und Normen eine wichtige Rolle. Welches Ernährungsverhalten, welches Bewegungsverhalten gilt in der Familie, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft als ‚normal‘? Gerade Kinder sind in ihrem Gesundheitsverhalten sehr stark geprägt von der Familie; in der Adoleszenz hingegen sind zunehmend die Gleichaltrigen (peers) von Bedeutung, von denen auch ein sozialer Druck ausgehen kann, einen bestimmten (z.B. riskanten) Lebensstil anzunehmen, z.B. hinsichtlich Suchtmittelkonsum.

Soziale Determinanten

Neben konkreten Einflussfaktoren aus Familie, Freundeskreis und Nachbarschaft spielen auch die gesellschaftlichen Grundzusammenhänge, in denen Menschen aufwachsen, leben, arbeiten und altern, eine sehr wichtige Rolle. Man spricht von sozialen Determinanten von Gesundheit; darunter versteht man Lebensbedingungen wie Einkommenssituation, berufliche Betätigung, Wohnsituation oder Bildung. Es konnte nachgewiesen werden, dass Armut, schlechte Bildung, ungünstige Wohnverhältnisse und Arbeitslosigkeit Faktoren sind, die riskantes Gesundheitsverhalten und Krankheiten begünstigen. Diese sozialen Determinanten sind damit auch mitverantwortlich für gesundheitliche Ungleichheiten, die sich zwischen Menschen mit unterschiedlichem sozio-ökonomischen Status beobachten lassen. Es ist daher seit Jahren die Forderung laut geworden, mit präventiven Maßnahmen weiter ‚flussaufwärts‘ (upstream) anzusetzen. Damit ist gemeint, nicht nur riskantes Gesundheitsverhalten (z.B. Rauchen, Bewegungsarmut) bei bildungsfernen und/oder ökonomisch schwächeren Menschen durch Aufklärung und Sanktionen anzugehen, sondern vielmehr zunächst Bildungsdefizite und Armut zu bekämpfen, um bereits an den sozialen Determinanten für das ungünstige Gesundheitsverhalten anzusetzen [6].

Materielle Umwelt

Unsere physische Umwelt kann beeinflussen, wie wir uns in gesundheitsbezogenen Belangen verhalten. Gibt es beispielsweise in Regionen wenig Supermärkte und Einkaufsmöglichkeiten für frische und vielfältige Lebensmittel, sondern eher Kioske und Fastfood-Imbisse (in den USA als sogenannte food deserts bekannt), steigt die Rate an ernährungsabhängigen Erkrankungen und Übergewicht. Die Verfügbarkeit von Grünflächen in der Wohnumgebung fördert körperliche Aktivität und Langlebigkeit. Ähnliche Erkenntnisse gibt es zur Verfügbarkeit von Tabakprodukten oder Sportangeboten. Prävention muss daher auch an strukturellen Rahmenbedingungen ansetzen [7].

5.1.2. Prävention

5.1.2.1. Begriffe

Prävention

Prävention leitet sich vom lateinischen praevenire (zuvorkommen) ab und soll eine gesundheitliche Schädigung durch gezielte Aktivitäten verhindern, verzögern oder deren Auftretenswahrscheinlichkeit verringern. Das Spektrum präventiver Maßnahmen ist breit: Impfungen, Aufklärung zu Gefahren des Zigarettenrauchens, Gurtpflicht, gesundheitsförderliches Angebot in Schulkantinen oder die Motivation zur Krebsfrüherkennung gehören dazu. Präventive Maßnahmen sollen die Inzidenz von Krankheit, Behinderung oder vorzeitigem Tod senken sowie zu einem möglichst langen Erhalt der Selbstständigkeit im Alter beitragen.

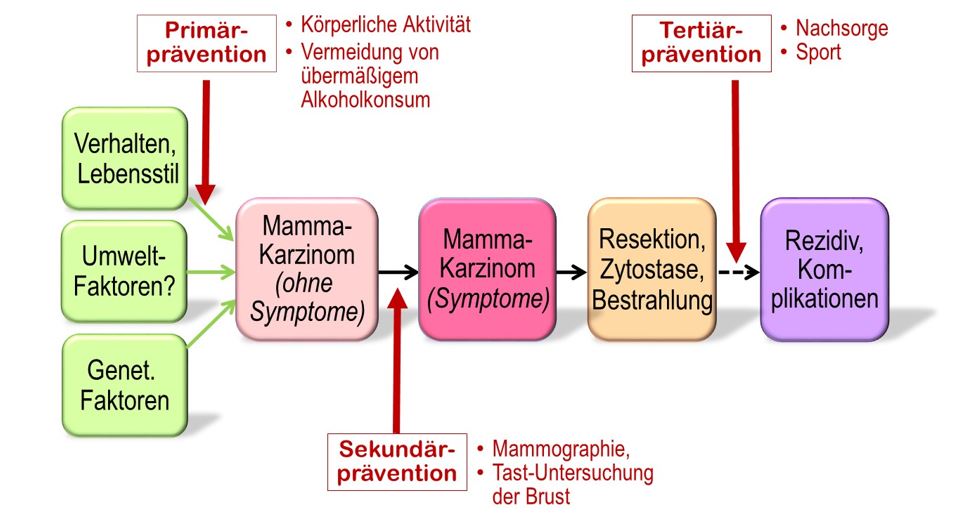

Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention

Abhängig von der Phase der Krankheit, in der die Präventionsmaßnahme greift, wird zwischen Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterschieden. Diese krankheitsorientierte Differenzierung, die entlang der Progredienz-Achse von Krankheiten verläuft, ist bis heute die gebräuchlichste Einteilung.

Primärprävention, d.h. Krankheitsverhütung, soll wirksam werden, wenn noch keine Krankheit eingetreten ist. Sie umfasst alle spezifischen Aktivitäten (z.B. Ausübung eines Gesundheitsverhaltens) vor Eintritt einer fassbaren biologischen oder psychischen Erkrankung. Potenziell krankmachende Einflüsse (Risikofaktoren) sollen verringert oder ausgeschaltet werden. Diese Risikofaktoren können personengebunden sein, d.h. im eigenen Verhalten liegen (z.B. Tabakkonsum) oder in der eigenen körperlichen Disposition (z.B. Immunstatus); es kann sich auch um exogene Risikofaktoren handeln, die in der Außenwelt zu finden sind, z.B. Abgasbelastung. Primärpräventive Maßnahmen können also darauf abzielen, das Risikoverhalten von Menschen ändern zu wollen (z.B. Aufklärung über Gefahren des Tabakrauchens bei Schulkindern), das personengebundene Risiko zu reduzieren (z.B. durch Impfungen), oder die Umweltverhältnisse zu verbessern (z.B. strengere Abgasregeln). Ziel dabei ist, die Rate an Neuerkrankungen (= Inzidenzen) in einer Population zu senken (z.B. Folgeerkrankungen des Tabakkonsums wie Arteriosklerose, verschiedene Malignome und obstruktive Lungenerkrankungen).

Beispiele:

- Die Rauchverbote in Gaststätten haben in vielen Ländern weltweit dazu geführt, dass die Inzidenzrate von Herzinfarkten abgenommen hat. Damit stellen Rauchverbote eine effektive Maßnahme der Primärprävention dar.

- Durch die Verwendung von Kondomen kann die Übertragung des HI-Virus beim Geschlechtsverkehr verhindert werden; die Motivation zum Tragen von Kondomen durch Kampagnen wie ‚Kondome schützen - Gib Aids keine Chance‘ hat die Ansteckungshäufigkeit mit HIV und damit die Neuerkrankungsrate an Aids deutlich senken können. Die Kondomnutzung ist damit eine effektive primärpräventive Maßnahme.

Die Sekundärprävention setzt dann an, wenn Risikofaktoren ihre Wirkung bereits entfaltet haben. Ihr Ziel ist die Früherkennung von Krankheiten, d.h. die Entdeckung von Krankheiten in einem präklinischen Stadium (= bevor Beschwerden auftreten). Dadurch soll der Zeitpunkt der Diagnose und der medizinischen Therapie vorverlegt werden, was im Idealfall auch die Prognose verbessert. Es soll also das Fortschreiten eines klinisch symptomlosen Krankheitsfrühstadiums durch Früherkennung und -behandlung verhindert werden. Hierbei können krankheitsspezifische Früherkennungsuntersuchungen bei einzelnen Menschen sowie Filteruntersuchungen (Screening) in ausgewählten Bevölkerungsgruppen durchgeführt werden. Zu nennen sind hier insbesondere die Krebsfrüherkennungsuntersuchungen, z.B. Screening auf Hautkrebs.

Beispiel:

Beim Mammographie-Screening wird die Brust gesunder Frauen mit einer Röntgenuntersuchung auf Tumore untersucht. Es gibt Studien, die belegen, dass das Mammographie-Screening bei Frauen zwischen 50 und 74 Jahren die Sterblichkeit an Brustkrebs sowie das Auftreten fortgeschrittener Krankheitsstadien verringert.

Allerdings ist bei Screening-Maßnahmen zu bedenken, dass sie oft invasive Schritte nach sich ziehen (Biopsien, Operationen). Falsch-positive Screening-Befunde, unnötige Biopsien oder die Operation von eigentlich harmlosen Befunden können den getesteten Personen potenziell auch schaden. Nutzen und Risiken von Screening-Untersuchungen sind daher gut gegeneinander abzuwägen [8].

Bei der Tertiärprävention handelt es sich um die Verhütung der Krankheitsverschlechterung. Dabei geht es darum, durch die wirksame Behandlung einer symptomatisch gewordenen Erkrankung Folgeschäden (Defekte, Behinderungen), Chronifizierungen oder Rezidive zu vermeiden oder abzumildern. Tertiäre Prävention und Rehabilitation überschneiden sich, Rehabilitation wird auch als tertiäre Prävention bezeichnet. Während Maßnahmen der tertiären Prävention rein krankheitsorientiert sind, zielt die Rehabilitation allerdings umfassender darauf ab, Kranke und ihre Umwelt auch psychosozial zu betreuen und beruflich wiedereinzugliedern [9].

Beispiel:

Es konnte gezeigt werden, dass bei Frauen mit behandeltem Brustkrebs die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung wieder auftritt (= Rezidivrate), gesenkt werden kann, wenn sie regelmäßig körperlich aktiv sind. Sportliche Betätigung ist damit eine effektive Maßnahme der Tertiärprävention bei Mamma-Karzinom.

Abbildung 1 zeigt schematisch auf, an welchen Punkten des Krankheitsverlaufs die verschiedenen Formen der Prävention ansetzen.

Verhaltens- und Verhältnisprävention

Da sich der Gesundheitszustand eines Menschen sowohl durch das eigene Verhalten als auch durch seine biologische, soziale und technische Umwelt bestimmt, kann der Präventionsbegriff auch nach dem Ansatzpunkt der Interventionen unterschieden werden. Maßnahmen, die das Verhalten des/der Einzelnen beeinflussen (Verhaltensprävention), werden von solchen getrennt, die an Lebens- und Arbeitsverhältnissen ansetzen (Verhältnisprävention).

Verhaltensprävention richtet sich an den einzelnen Menschen oder an Gruppen und soll gesundheitsriskantes Verhalten durch Wissen und Einstellungen verändern. Es wird versucht, Verhaltensprävention mit den Methoden Gesundheitsaufklärung, -erziehung und -beratung sowie der Psychologie zu realisieren. Das bedeutet, eine Person (oder eine Gruppe) wird aufgefordert, motiviert, überredet oder angeleitet, ihr Verhalten zu ändern. Verhaltenspräventive Maßnahmen lassen sich in Primär-, Sekundär- oder Tertiärprävention untergliedern.

Verhaltenspräventive Maßnahmen sind z.B. Plakate, die für Kondom-Nutzung werben (Primärprävention von HIV), Kurse zum gesunden Kochen bei Schülern (Primärprävention von ernährungs- und übergewichtsbedingten Folgeerkrankungen), Tabak-Entwöhnungskurse für Patienten mit chronisch-obstruktiven Lungenerkrankungen (Tertiärprävention von Verschlimmerung bzw. Komplikationen der Lungenerkrankung) oder Flyer mit Sportempfehlungen für Patientinnen nach Brustkrebs-Therapie (Tertiärprävention von Mamma-Karzinom-Rezidiven).

Wenn Ärzt/innen ihren Patient/innen mit riskantem Alkoholkonsum regelmäßig empfehlen, weniger Alkohol zu trinken, senkt das den Alkoholkonsum in dieser Gruppe deutlich. Kurze wiederholte ärztliche Beratungen sind daher eine effektive verhaltenspräventive Maßnahme.

Das Leitbild der Verhaltensprävention sieht vor, dass durch Maßnahmen der Gesundheitsaufklärung das individuelle Wissen über Gesundheitsrisiken hergestellt oder verstärkt werden soll, was im Idealfall dazu führen kann, dass sich die Einstellung der Menschen und in der Folge auch ihr Verhalten ändert. Allerdings ist mittlerweile bekannt, dass Wissens- und Einstellungsänderungen nicht immer zu einer Verhaltensmodifikation führen. Verhaltenspräventive Maßnahmen sollten am besten mit verhältnispräventiven Maßnahmen kombiniert werden.

Die Verhältnisprävention konzentriert sich auf die strukturellen Rahmenbedingungen, die Lebensstile beeinflussen können. Sie hat das Ziel, die ‚Verhältnisse‘, d.h. die ökologische, soziale, kulturelle und technisch-materielle Umwelt zu verändern. Diese Rahmenbedingungen sollen so gestaltet werden, dass sie (a) eine geringere Gesundheitsbelastung darstellen bzw. (b) Gesundheitsverhalten erleichtern/Risikoverhalten erschweren. Zum ersten Bereich zählen z.B. hygienische Kontrolle von Luft, Wasser und Boden, Abfallbeseitigung oder Lebensmittelkontrolle. Zum zweiten Bereich gehören Maßnahmen wie das Abbauen von Zigarettenautomaten (Erschwerung von gesundheitsgefährdendem Verhalten) oder der Ausbau von Fahrradwegen (Erleichterung von gesundheitsförderlichem Verhalten, hier: körperliche Aktivität). Weitere Beispiele für verhältnispräventive Maßnahmen sind die Umstellung der Schulkantine auf gesunde Produkte oder die Beschattung von Kinderspielplätzen mit Sonnensegeln. Gesundheitsbelastungen, die aus dem Lebensumfeld entstehen, sollen so überwunden werden, Gesundheitsressourcen, die das Lebensumfeld bieten kann, sollen vermehrt werden. Da strukturelle Veränderungen meist in den Verantwortungsbereich von nicht-medizinischen Akteur/innen fallen (z.B. Bürgermeister/in oder Gemeinderat, Kindergartenleitung), handelt es sich nicht selten um politische Entscheidungen [7], [10].

Verhältnisprävention ist meistens primärpräventiv, kann aber theoretisch auch tertiärpräventiv sein (z.B. indem ein bewegungsfreundliches Gemeindeumfeld geschaffen wird, das auch Patienten nach Krebsbehandlung erleichtert, sich körperlich zu betätigen).

Nimmt im Umfeld einer Schule die Dichte und Erreichbarkeit von Tabakverkaufsstellen ab, sinkt auch die Häufigkeit des Zigarettenrauchens bei Schüler/innen. Die Verfügbarkeit von Zigaretten in der Schulnachbarschaft zu senken, ist damit eine effektive verhältnispräventive Maßnahme aus dem Bereich der Primärprävention.

Insbesondere bei der Verhältnisprävention bestehen fließende Übergänge zur Gesundheitsförderung (s.u.).

Populations- und zielgruppenorientierte Maßnahmen

Präventive Maßnahmen können auch danach unterschieden werden, welche Anteile der Bevölkerung sie ansprechen, d.h. ob prinzipiell alle Personen erreicht werden sollen oder nur Personen mit bestimmten Eigenschaften. Populationsorientierte Maßnahmen richten sich an die Gesamtbevölkerung oder auf Teile davon, die nicht durch Risikofaktoren oder andere Merkmale definiert sind. Beispiele sind Grippeimpfungen für alle Personen oder die Gesundheitskampagne ‚5 am Tag‘, nach der alle Menschen fünf Einheiten Obst oder Gemüse am Tag essen sollten. Häufig werden die populationsorientierten Maßnahmen mit Hilfe von Massenmedien (Radio- und Fernsehspots, Plakate) durchgeführt, um möglichst viele Personen gleichzeitig anzusprechen. Dadurch sind sie vergleichsweise kostengünstig durchzuführen. Zielgruppenorientierte Maßnahmen richten sich hingegen an spezielle Gruppen, die einen besonderen präventiven Bedarf haben, indem sie z.B. für bestimmte Krankheiten ein überdurchschnittliches Risiko aufweisen. Dieses ist entweder dadurch bedingt, dass sie ein bestimmtes Risikoverhalten zeigen oder bestimmten externen Risiken ausgesetzt sind. Das gilt z.B. auch für Patient/innen, die an einer Krankheit leiden, bei der man weiß, dass es durch Fehlverhalten zu einer Verschlimmerung kommen könnte. Empfehlungen zur FSME-Impfung (= Frühsommer-Meningoenzephalitis-Impfung) werden zum Beispiel nur in bestimmten Regionen des Landes gegeben, in denen die Rate infizierter Zecken, die den Erreger übertragen, besonders hoch ist. Zielgruppenspezifische Maßnahmen haben den Vorteil, dass sie speziell auf eine bestimmte Gruppe und deren Lebenswelt und Bedürfnisse zugeschnitten sein kann.

Eine Alkoholpräventions-Maßnahme, die die Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene anspricht, kann spezifischer die Rahmenbedingungen des Konsums adressieren (gemeinsames Trinken auf Partys und in Clubs) als eine Maßnahme, die die Gesamtbevölkerung zu Gefahren des Alkohol-Trinkens informieren soll. Zudem können Aspekte kommuniziert werden, die in dieser Zielgruppe besonders verhaltensrelevant sind. Für Jugendliche weiß man, dass langfristige Gesundheitsschäden (z.B. Lebererkrankungen) wenig Einfluss auf das Trinkverhalten haben; effektiver sind Hinweise auf kurzfristige sowie ästhetische und soziale Folgen (Gewichtszunahme, Kontrollverlust, Sich-Blamieren, Erektionsprobleme).

Eine präventive Maßnahme kann populations- und zielgruppenorientierte Maßnahmen kombinieren. Die Kampagne ‚Gib Aids keine Chance‘ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verbindet z.B. massenmediale Kommunikation (Plakate, Videos, Fernsehspots), die an die Gesamtbevölkerung gerichtet sind, mit spezifischen zielgruppenorientierten Maßnahmen, z.B. einem interaktiven Mitmach-Parcours für Schulen, oder spezifische Materialien zur HIV-Prävention für die Gruppe der Homosexuellen [11].

Gesundheitsförderung

Der Begriff der Gesundheitsförderung bezeichnet in erster Linie Maßnahmen, die nicht auf die Verhinderung einer bestimmten Erkrankung zielen, sondern alle Strategien zur Stärkung der Gesundheitsressourcen und Verbesserung des Gesundheitszustandes umfassen. Gesundheitsförderung ist gleichzeitig die Bezeichnung für ein gesundheitspolitisches Aktionsprogramm, dessen Ziele und Prinzipien Anfang der 1980er Jahre von der Weltgesundheitsorganisation der WHO entwickelt und 1986 in der sogenannten Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung veröffentlicht worden sind [12]. Charakteristisch für dieses Verständnis der Gesundheitsförderung ist, dass sie als umfassende Aktion konzipiert ist, d.h. verschiedene Handlungsebenen umfasst. Als Grundvorstellung für Gesundheitsförderung gilt, dass Gesundheit nicht in einem ‚Vakuum‘ gesehen werden kann, sondern dass man vielmehr an den externen und sozialen Lebensbedingungen der Personen ansetzen muss, die die individuellen Entscheidungen mit beeinflussen, aber außerhalb der Kontrolle des/r Einzelnen liegen. Dem Ansatz liegt die Vorstellung zugrunde, dass eine gesunde Lebensweise keine Angelegenheit der freien Wahl ist, sondern vielmehr ein Resultat der Möglichkeiten, die sich einer Person bieten. Eine umfassende Gesundheitsförderung sollte daher soziale Determinanten berücksichtigen, d.h. Bereiche wie Umwelt und Wohnen, Arbeit und Einkommenssicherung sowie soziale Verhältnisse mit einbeziehen. Die Stärkung von persönlicher und sozialer Gesundheitskompetenz (Empowerment) spielt dabei eine entscheidende Rolle, zugleich die Einbindung von Gesundheit als Handlungsziel in einer Vielzahl von Politikbereichen (d.h., dass auch Entscheidungen z.B. im Verkehrs- oder Arbeitsressort gesundheitliche Aspekte mitberücksichtigen).

Um diese Handlungsfelder umzusetzen, etablierte die WHO den sogenannten Setting-Ansatz. Als Ort für die Gesundheitsförderung wird mithin die alltägliche Umwelt herausgestellt, wo die Menschen sich in Arbeit, Ausbildung und Freizeit aufhalten, wie z.B. Schule, Arbeitsplatz oder Gemeinde. Viele Unternehmen haben bereits Programme der betrieblichen Gesundheitsförderung implementiert, die in der Regel ein breites Spektrum an Maßnahmen beinhalten, die von Sport- und Gymnastikangeboten (z.B. Rückenschule), über gesunde Essensangeboten in der Kantine bis zu Projekten zur Verbesserung der psychischen Gesundheit reichen [13], [14].

Eine typische Maßnahme der Gesundheitsförderung wäre z.B. die umfassende Umgestaltung einer Schule im Sinne einer ‚Gesunden Schule‘, bei der gemeinsam mit Schüler/innen und Lehrer/innen Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, die Gesundheitsverhalten erleichtern, wie z.B. die Veränderung des Angebots der Cafeteria, das Aufstellen von Trinkbrunnen und Einrichten von Kletterwänden im Pausenhof. Hinzu können Maßnahmen der Information und persönlichen Weiterentwicklung der Schüler/innen kommen, durch die sie in die Lage versetzt werden, selber gesundheitsbezogene Entscheidungen treffen zu können (Empowerment). Damit sind auch verhaltens- und verhältnispräventive Komponenten Teil dieser vielschichtigen Gesundheitsförderungsmaßnahme.

Die Förderung der Gesundheit wird durch das Modell der Salutogenese nach A. Antonovsky unterstützt [15]. Das Modell legt den Schwerpunkt nicht auf krankmachende Faktoren, sondern zielt auf die Faktoren, die Gesundheit erhalten, auch unter belastenden Umweltbedingungen.

5.1.2.2. Interventionsformen

Verschiedene Verhaltensweisen oder Rahmenbedingungen erhöhen das Risiko von Krankheiten, z.B. Zigarettenkonsum, UV-Exposition oder mangelhafte Mundhygiene. Daraus lassen sich präventive Verhaltensweisen oder Lebensstile ableiten, z.B. Nichtrauchen, Sonnenschutz oder regelmäßige Zahnpflege. Politische Instanzen, Krankenversicherungen, Patientenorganisationen bzw. die Ärzteschaft können ein Interesse daran haben, dass diese Lebensstile in der Bevölkerung umgesetzt werden, oder dass Individuen zumindest die Möglichkeit gegeben wird, diese Lebensstile auszuüben. Hierzu können präventionspolitische Maßnahmen – z.B. Aufklärung oder Sanktionierung – eingesetzt werden. Viele wurden bereits in den vorherigen Kapiteln als Beispiele aufgeführt. Man kann dabei zwischen verschiedenen möglichen Arten von präventiven Interventionen unterscheiden, die sich auch aus den eingangs dargestellten Modellen des Gesundheitsverhaltens ableiten lassen. Tabelle 1 zeigt dabei die Bandbreite an Interventionsformen auf.

| Interventionskategorie | Interventionsform | Beispiele | |

| Kommunikative Maßnahmen | Information, Aufklärung, Beratung, ‚Gesundheitsedukation‘ |

|

Verhaltens-/Personale Prävention

|

| Motivation, Einstellungsänderung |

|

||

| Unterstützende Maßnahmen | Anreizsysteme, positive und negative Sanktionen |

|

|

| Kontextbeeinflussung, infrastrukturelle Maßnahmen |

|

Verhältnis-/Strukturelle Prävention

|

|

| Restriktive Maßnahmen | Verbote, Pflichten |

|

Information, Aufklärung, Beratung, Gesundheitsedukation

Information über Risiko- und Schutzfaktoren für Gesundheit ist die Basis für eine aufgeklärte Entscheidung, daher steht gesundheitliche Aufklärung im Zentrum der meisten präventiven Programme. Sie wird geleistet u.a. durch staatliche Einrichtungen, wie beispielsweise die dem Bundesgesundheitsministerium zugeordnete Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), durch Krankenkassen, aber auch durch nicht-staatliche Organisationen wie Vereine mit Gesundheitsbezug (z.B. Deutsche Krebshilfe e.V.), Selbsthilfegruppen oder Stiftungen. Beispielsweise zielt die Felix Burda Stiftung darauf ab, breit und in verschiedenen Medien (Plakate, Fernsehspots, Website, Veranstaltungen) über Darmkrebsprävention aufzuklären und zu informieren. Persönliche Aufklärungen und Beratungen erfolgen zudem durch Vertreter/innen der Heilberufe, also Ärzt/innen, Zahnärzt/innen und Apotheker/innen. Bei der Aufklärung unterscheidet man zwei Kommunikationswege: Massenmediale Verfahren nutzen Streumedien wie z.B. Zeitungsanzeigen, Plakate oder Kinospots, bedienen sich also ähnlicher Kanäle wie die Werbung. Sie können im Idealfall in einer breiten Bevölkerungsschicht das Bewusstsein zu einem Thema erhöhen. Personalkommunikative Verfahren hingegen geben Wissen im persönlichen Gespräch weiter, z.B. in Beratungen, bei Schulungen, an Infoständen oder bei Telefon-Hotlines. Sie haben den Vorteil, dass Fragen beantwortet werden können und so die Aufklärung an individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. Gerade ärztliche Empfehlungen zu Gesundheitsverhalten können wirksam sein [16].

Motivation, Überredung, Einstellungsänderung, Image

Es lässt sich beobachten, dass viele Kommunikationsstrategien heute über die reine Information hinausgehen. Gerade bei massenmedialen Kampagnen stehen eher überredende Botschaften im Mittelpunkt, z.B. Furcht- oder Ekelappelle (z.B. Todessymbolik im Zusammenhang mit Tabakrauchen, beschämender Kontrollverlust bei Alkoholkonsum). Auch die Einbindung von Vorbildern wird genutzt, z.B. indem Prominente auf Plakaten für Krebsfrüherkennung werben. Gesundheitsförderliches Verhalten wird dabei nicht rational-fachlich erläutert, sondern soll ein besseres ‚Image‘ bekommen, indem es als attraktiv oder wünschenswert dargestellt wird.

Anreizsysteme

Manche präventiven Maßnahmen zielen darauf ab, mittels Anreizen das gesundheitsbezogene Verhalten von Individuen zu steuern. Die Idee ist, mit materiellen Belohnungen oder Strafen die Menschen zu gesundheitsbewusstem Leben zu motivieren. Das können Maßnahmen der Preisgestaltung sein wie Steuern (z.B. Tabaksteuer, ‚Alkopop‘-Steuer) oder Bonusprogramme der Krankenkassen, mit denen gesundheitsbewusstes Verhalten belohnt werden soll. Es gibt auch Interventionen, die ‚Gewinne‘ für die Umsetzung eines gesunden Lebensstils bieten (Geldpreis für Nikotinabstinenz). Die Wirksamkeit von finanziellen Anreizen ist allerdings bislang umstritten, die Studienlage ist unzureichend und widersprüchlich. Man weiß, dass Preiserhöhungen erhebliche Auswirkungen auf Konsum (und konsumbezogene Sterblichkeit) haben können, z.B. bei Alkohol und Tabak; das gilt besonders für sogenannte ‚preissensible‘ Gruppen wie Jugendliche. Bonusprogramme führen wohl oft eher zu Mitnahmeeffekten, indem z.B. diejenigen, die ohnehin bereits sportlich aktiv sind, einen Tarif wählen, bei dem diese körperliche Aktivität durch einen Bonus zu Vergünstigungen führt.

All diese Maßnahmen (siehe Kapitel 2.2.1., 2.2.2. und 2.2.3.) setzen im Wesentlichen am Verhalten der Person an und sind damit der Verhaltensprävention zuzuordnen.

Kontextbeeinflussung

Präventive Maßnahmen können in den Lebenswelten von Menschen ansetzen, d.h. in Stadtquartieren, Betrieben etc., um diese Kontexte so zu gestalten, dass sie gesundes Verhalten unterstützen. Diese Maßnahmen entsprechen im Wesentlichen der oben beschriebenen Verhältnisprävention und gehören zu den erfolgreichsten Ansätzen der Prävention. Derartige strukturelle Interventionen sollten idealerweise in Ergänzung zu verhaltenspräventiven Maßnahmen umgesetzt werden.

In der australischen Stadt Rockhampton wurde das Programm 10,000 Steps eingeführt, das die Menschen dazu bewegen sollte, im Alltag mehr zu Fuß zu gehen. Es wurde eine breite Medienkampagne (mit Plakaten, einer Website und Radiospots) implementiert, Informationen wurden in Apotheken, und Büchereien verteilt. Neben diesen kommunikativen Maßnahmen wurde auch der Kontext beeinflusst, indem zum einen wichtige Fußwege in Stand gesetzt und gekennzeichnet wurden. Zum anderen wurde ein Verleihsystem von Schrittzählern über Büchereien, Arztpraxen und Betriebe etabliert (https://www.10000steps.org.au/).

Restriktive Maßnahmen

In den westlichen Ländern haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesetzliche Maßnahmen zur Regulation von Gesundheitsverhalten zugenommen. Dazu gehören die Einführung der Gurtpflicht in den 1970er Jahren sowie Rauchverbote in Gaststätten, die mittlerweile in etlichen europäischen Ländern in Kraft getreten sind. Restriktive Maßnahmen können prinzipiell auch zu den strukturellen Maßnahmen gerechnet werden. Sie gehören zu den wirksamsten präventionspolitischen Maßnahmen. Sie sind allerdings politisch am schwersten durchzusetzen, da sie in die freie Lebensführung des/r Einzelnen eingreifen und zum Teil als Bevormundung oder ‚verordnete Gesundheit‘ wahrgenommen werden. Restriktive Maßnahmen erscheinen nur dann legitim, wenn das vorgeschlagene Verhalten zumutbar ist, ein klarer kausaler Zusammenhang zwischen einem Verhalten und gesundheitlicher Schädigung erwiesen ist, es sich bei der Zielgruppe um eine sehr vulnerable Gruppe handelt und/oder durch ein gesundheitsrelevantes Verhalten andere geschädigt werden.

5.1.3. Rehabilitation

Die Wiedereingliederung einer kranken, körperlich oder geistig behinderten oder von Behinderung bedrohten Person in das berufliche und gesellschaftliche Leben ist in Deutschland gesetzlich geregelt, die betroffenen Menschen haben Anspruch auf eine Rehabilitation. Im Sozialgesetzbuch IX ist die „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ definiert; eine Behinderung bzw. chronische Krankheit liegt danach in der Regel dann vor, wenn die Erkrankung seit mehr als sechs Monaten besteht [17]. Die Rehabilitation stellt in Deutschland ein komplexes, historisch gewachsenes System, das medizinische, schulisch-pädagogische und berufliche Säulen hat. Soziale und psychologische Maßnahmen und Leistungen sind als übergreifende Maßnahmen in die medizinische als auch in die schulische bzw. berufliche Rehabilitation integriert (siehe Tabelle 2). Wichtige Interessenvertreter sind die Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation (DVfR) und die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) [18].

| Form | Beschreibung |

|---|---|

| Medizinische Rehabilitation | Die Maßnahmen bilden u.a. medizinische Therapie, die Verordnung von Arznei- und Verbandsmitteln, die Ausbildung im Gebrauch von Körperersatzstücken, die Patientenschulung und die Veränderung von Risikoverhaltensweisen. Die Behandlung erfolgt im Team u.a. durch Ärzt/innen, Psycholog/innen, Physio-, Ergo-, und Logotherapeut/innen. |

| Schulisch-pädagogische Rehabilitation | Die Maßnahmen sollen einen möglichst hohen Schulabschluss ermöglichen. Chronisch kranke und behinderte Kinder sollen in speziellen Schulen (Förderschulen) oder zusammen mit anderen Kindern gefördert werden. |

| Berufliche Rehabilitation | Die Maßnahmen zur Förderung der Arbeitsaufnahme und der beruflichen Anpassung u.a. in Form von speziellen Ausbildungsgängen und Fortbildungen für Behinderte, Umschulungen für chronisch Kranke, die aufgrund ihrer Erkrankung nicht an den alten Arbeitsplatz zurückkehren können, und Arbeitsförderung in Werkstätten für Behinderte. Eine stufenweise Wiedereingliederung am Arbeitsplatz soll eine Überforderung zu Beginn der (wieder aufgenommenen) Arbeitstätigkeit verhindern. |

| Soziale Rehabilitation | Die Maßnahmen beinhalten u.a. finanzielle Leistungen zur Unterstützung der medizinischen, schulischen oder beruflichen Rehabilitation sowie Ausbildungs- und Arbeitsförderung oder Krankengeld, Übergangsgeld, Zuschüsse für eine Haushaltshilfe und Reisekosten. Ferner u.a. Hilfen zur Verständigung mit der Umwelt (z.B. Lesegeräte für sehbehinderte Menschen), der adäquaten Unterbringung und Freizeitgestaltung. |

| Psychologische Rehabilitation | Die Maßnahmen sind psychologische Diagnostik und Beratung, Psychotherapie, Patientenschulung und Gesundheitsförderung. Sie unterstützen die Krankheitsverarbeitung bzw. die Bewältigung der Behinderung. Insbesondere bei der Veränderung des Gesundheits- und Vorsorgeverhaltens und der Verminderung der Risikofaktoren werden psychologische Konzepte und Strategien eingesetzt. |

Im Folgenden wird ausführlicher auf den Bereich der medizinischen Rehabilitation eingegangen, weil dieser einen wichtigen Versorgungssektor im Gesundheitswesen darstellt.

5.1.3.1. Begriffe und Rahmenbedingungen der medizinischen Rehabilitation

Die medizinische Rehabilitation stellt in Deutschland neben der ambulanten und stationären Akutversorgung einen eigenen Sektor in der Gesundheitsversorgung dar. Sie hat sich aus dem Kurwesen der 1920er Jahre entwickelt. Hier wurden Infektionskrankheiten, insbesondere Tuberkulose, in stationären Einrichtungen behandelt. Die Veränderung des Krankheitsspektrums hat zu einer Abnahme bei den Infektionskrankheiten und zu einer Zunahme der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumorerkrankungen und Magen-Darm-Erkrankungen geführt. Zuletzt dominierten in der medizinischen Rehabilitation muskulo-skelettale Erkrankungen, insbesondere der chronische Rückenschmerz. Aktuell nehmen die psychischen Erkrankungen, insbesondere Depressionen, als Anlass für Rehabilitationsmaßnahmen stark zu.

Das System der medizinischen Rehabilitation dient dazu, Erwerbsunfähigkeit zu vermeiden und dem/r Betroffenen eine Rückkehr an den Arbeitsplatz zu ermöglichen, Teilhabe zu fördern und chronische Verläufe zu vermeiden (‚Reha vor Rente‘). Alle Sozialversicherungen können Träger einer Rehabilitationsmaßnahme sein [19]. Für abhängig Beschäftigte ist dies v.a. die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV), bei Auszubildenden und Rentner/innen die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und bei Erwerbslosen die Agentur für Arbeit. In Fällen von Unfallverletzung oder Berufserkrankung sind Unfallversicherungen oder Berufsgenossenschaften die Reha-Träger. Rehabilitationsmaßnahmen können auch dann gewährt werden, wenn die Behinderung noch nicht eingetreten ist, bzw. wenn (noch) keine spezifische Krankheitsdiagnose vorliegt und die Maßnahme der Krankheitsvorsorge dient (z.B. bei Mutter(Vater)-Kind-Kur).

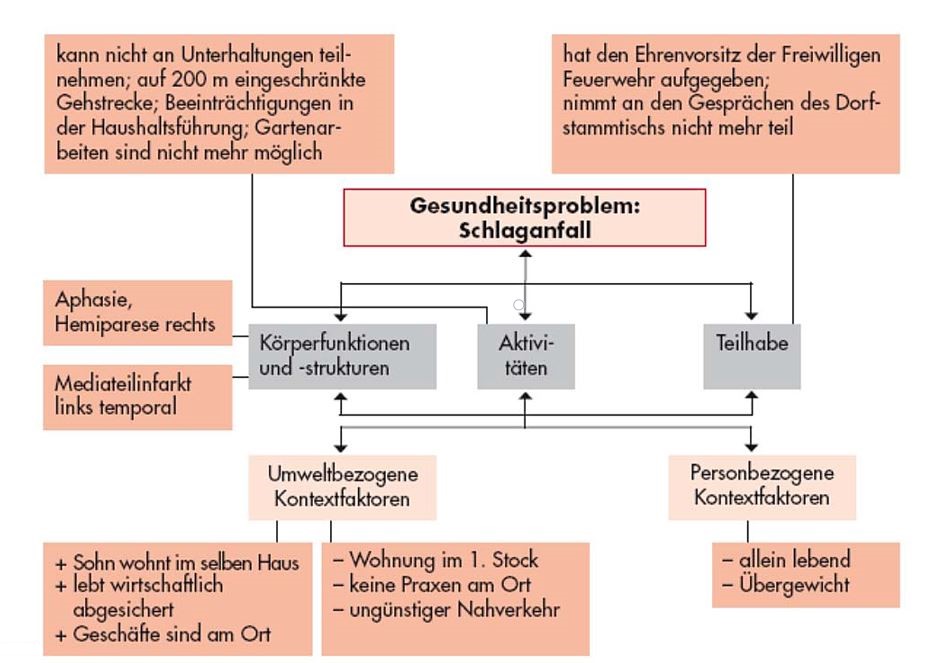

Die Rahmenkonzeption der Rehabilitation bildet die International Classification of Functioning (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Aufbauend auf dem biopsychosozialen Modell werden in diesem Rahmenwerk ergänzend zur ICD in differenzierter Weise die Krankheitsfolgen und insbesondere auch die psychischen und sozialen Folgen beschrieben. Die ICF unterscheidet drei Ebenen: Schädigung/Schaden (impairment), Aktivität (activities, früher ‚disability‘ genannt) und Partizipation/Teilhabe (participation, früher ‚handicap‘ genannt). Die Krankheit und die Krankheitsfolgen werden von den sog. Kontextfaktoren, die in der Person und im Umfeld liegen können, beeinflusst.

Ein 72-jähriger Rentner, verwitwet, übergewichtig (102 kg bei 186 cm), lebt in der ersten Etage (2x6 Treppenstufen) in einem Zweifamilienhaus (Eigentum) im Dorf L. Sohn und Schwiegertochter wohnen im Erdgeschoss. Der Patient hat sich bis zum Schlaganfall komplett selbst versorgt. Er erhält nach der Erkrankung Unterstützung durch die Familie des Sohnes, jedoch zeitlich beschränkt, da Sohn und Schwiegertochter berufstätig sind. Er hat vor dem Schlaganfall gerne im Garten gearbeitet, jeden Freitag am Dorfstammtisch teilgenommen. Er ist/war Ehrenvorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr. Hausärztliche Versorgung und Krankengymnastik können im Dorf erfolgen, Logopädie und Ergotherapie im Nachbarort (15 km). Ein Facharzt für Neurologie ist nur in der Kreisstadt (30 km) erreichbar. Es besteht eine schlechte Verkehrsanbindung an den Nachbarort und die Kreisstadt: Der Bus fährt nur 2-mal pro Tag. Einkaufsmöglichkeiten sowie Apotheke sind im Dorf vorhanden. Abbildung 2 veranschaulicht, wie sich die Dimensionen der ICF bei diesem Beispiel darstellen lassen.

Reha-Bedürftigkeit ist dann gegeben, wenn die Möglichkeiten der kurativen Behandlung ausgeschöpft sind oder ohne Erfolg geblieben sind, die Erwerbstätigkeit gefährdet ist oder bereits eine Erwerbsminderung eingetreten ist. Erhebliche Leistungsminderung und Beeinträchtigung der Teilhabe am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben sind ebenfalls Indikationen für eine Rehabilitation. Voraussetzung für die Bewilligung einer Rehabilitationsmaßnahme ist in der Regel eine längere Arbeitsunfähigkeit bei positiver Erwerbsprognose.

Eine Rehabilitationsmaßnahme wird in der Regel nur auf Antrag gewährt (Ausnahme Wege- und Arbeitsunfall). Es muss eine Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung vorliegen und die Gesundheit durch eine Rehabilitationsleistung voraussichtlich wiederhergestellt oder stabilisiert werden können (positive Prognose). Für verschiedene somatische Indikationen, beispielsweise nach einem Herzinfarkt, findet die Rehabilitation auch direkt im Anschluss an eine akute Behandlung (sogenannte Anschlussheilbehandlung, AHB) statt.

Die medizinische Rehabilitation verfügt in Deutschland über ein infrastrukturelles System von über 1.100 Rehabilitationseinrichtungen und umfasst über eine Million Maßnahmen pro Jahr. Besonderes Merkmal der medizinischen Reha ist die inter- und multidisziplinäre Versorgung der Rehabilitand/innen. Neben Ärzt/innen und Pflegekräften sind u.a. Psycholog/innen, Physio-, Ergo- und Sporttherapeut/innen, Logopäd/innen, Ernährungsberater/innen und Sozialarbeiter/innen an der Versorgung beteiligt.

5.1.3.2. Interventionen der medizinischen Rehabilitation

Eine medizinische Rehabilitation kann stationär, teilstationär, ambulant und/oder als Nachsorge erfolgen. Sowohl Rehabilitationsdauer als auch Angebotsschwerpunkte unterscheiden sich je nach Erkrankung bzw. Funktionsstörung, sowie Aktivitäts- und Partizipationsbeeinträchtigungen. Bei der stationären Rehabilitation finden die drei- bis vierwöchigen stationären Aufenthalte in der Regel in wohnortfernen Rehabilitationskliniken statt. Ein Vorteil der räumlichen Trennung zwischen Wohn- und Klinikort kann darin bestehen, dass die Rehabilitanden sich ganz auf die Rehabilitation einlassen können. Die stationäre Rehabilitation ist traditionsgemäß in Deutschland die am häufigsten angewandte Art der Rehabilitation und macht ca. 90% aller Rehabilitationsmaßnahmen aus. Im Bereich psychischer Erkrankungen bzw. Sucht beträgt die Dauer der Rehabilitationsmaßnahme ca. fünf bzw. 12 bis 20 Wochen.

Bei Aufenthalten in wohnortnahen Einrichtungen im Rahmen einer teilstationären Rehabilitation ist es möglich, dass Patient/innen den ganzen Tag in der Einrichtung verbringen und die gleichen Anwendungen wie stationäre Patienten erhalten, jedoch zu Hause übernachten. Eine gleichzeitige Erwerbstätigkeit ist dabei in der Regel ausgeschlossen.

Seit einigen Jahren gibt es ein wachsendes Angebot an ambulanter Rehabilitation. Hier begeben sich Patient/innen über einen längeren Zeitraum für einige Stunden am Tag in eine Rehabilitationseinrichtung und nehmen dort an spezifischen Angeboten teil. Sie können während dieser Maßnahme ihrer beruflichen Tätigkeit zumindest teilweise weiterhin nachgehen. Ein Vorteil der ambulanten Rehabilitation besteht darin, dass sowohl die Angehörigen als auch die Einrichtungen der Krankenversorgung und ggf. die Betriebe vor Ort in den Rehabilitationsprozess eingebunden werden können. Weiterhin entfällt der manchmal schwierige Übergang von der Klinik nach Hause.

In der Nachsorge nehmen Patient/innen nach einer Rehabilitationsmaßnahme am Wohnort an weiterführenden Angeboten teil, um die vermittelten Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen und die kontinuierliche Umsetzung in den Alltag zu erleichtern (z.B. Koronarsportgruppen für Herzinfarktpatienten).

References

[1] Becker MH, Haefner DP, Kasl SV, Kirscht JP, Maiman LA, Rosenstock IM. Selected psychosocial models and correlates of individual health-related behaviors. Med Care. 1977 May;15(5 SUPPL):27-46. DOI: 10.1097/00005650-197705001-00005[2] Rogers RW. Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. In: Cacioppo J, Petty R, editors. Social Psychophysiology. New York: Guilford Press; 1983. p. 153-77.

[3] Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process. 1991 Dec;50(2):179-211. DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T

[4] Schwarzer R. Modeling health behavior change: How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors. Appl Psychol. 2008 Jan;57:1-29. DOI: 10.1111/j.1464-0597.2007.00325.x

[5] Prochaska JO, DiClemente CC. The transtheoretical approach. In: Norcross JC, Goldfried MR, editors. Handbook of psychotherapy integration. 2nd ed. Oxford; New York: Oxford University Press; 2005. p. 147-71. DOI: 10.1093/med:psych/9780195165791.003.0007

[6] Wilkinson R, Marmot M, editors. Social Determinants of Health: The Solid Facts. Copenhagen: World Health Organization; 1998. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/98438/e81384.pdf

[7] Loss J, Leitzmann M. Ansätze zur verhältnisorientierten Adipositasprävention bei Kindern und Jugendlichen [Environmental approaches in the prevention of obesity in children and adolescents]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2011 Mar;54(3):281-9. DOI: 10.1007/s00103-010-1232-7

[8] Løberg M, Lousdal ML, Bretthauer M, Kalager M. Benefits and harms of mammography screening. Breast Cancer Res. 2015 May;17:63. DOI: 10.1186/s13058-015-0525-z

[9] Bördlein I. Patienten nach Krebstherapie: Ziel ist, mehr Rezidive zu verhindern. Dtsch Arztebl. 2014;111(45):A-1942.

[10] Loss J, Eichhorn C. Prävention und Gesundheitsförderung. In: Nagel E, editor. Das Gesundheitswesen in Deutschland. Struktur, Leistungen, Weiterentwicklung. Köln: Deutscher Ärzteverlag; 2013. p. 213-27.

[11] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). 25 Jahre „Gib Aids keine Chance“. Köln: BZgA; 2012.

[12] World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. Copenhagen: WHO Europe; 1986. Available from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/129534/Ottawa_Charter_G.pdf

[13] Abel T, Kolip P. Prävention und Gesundheitsförderung. In: Egger M, Razum O, editors. Public Health: Sozial- und Präventivmedizin kompakt. 2nd ed. Berlin: De Gruyter; 2014. p. 127-70.

[14] Loss J, Seibold C, Eichhorn C, Nagel E. Programmplanung in der gemeindenahen Gesundheitsförderung - Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Gesundheitsförderer. München: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit; 2008.

[15] Bengel J, Strittmatter R, Willmann H. Was erhält Menschen gesund? Antonovskys Modell der Salutogenese. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; 2001. (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung; 6). Available from: https://www.bzga.de/pdf.php?id=0ddf4b0628799d2005cc654f15e704b9

[16] Loss J, Lang K, Ultsch S, Eichhorn C, Nagel E. Das Konzept des Social Marketing – Chancen und Grenzen für die Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland [The concept of social marketing – potential and limitations for health promotion and prevention in Germany]. Gesundheitswesen. 2006 Jul;68(7):395-402. DOI: 10.1055/s-2006-926916

[17] Sozialgesetzbuch (SGB IX) Neuntes Buch Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, zuletzt geändert durch Art. 37 G v. 12.12.2019 I 2652 § 1 SGB IX Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

[18] Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), editor. Rehabilitation. Vom Antrag bis zur Nachsorge – für Ärzte, Psychotherapeuten und andere Gesundheitsberufe. Berlin: Springer; 2018. DOI: 10.1007/978-3-662-54250-7

[19] Buschmann-Steinhage R, Widera T. Grundlagen der Rehabilitation. In: Bengel J, Mittag O, editors. Psychologie in der medizinischen Rehabilitation. Berlin: Springer; 2016. p. 13-24. DOI: 10.1007/978-3-662-47972-8_2