2.5.4.1. Das Erlernen von sozialen Normen und Rollen

Siegfried Geyer 1

1 Medizinische Soziologie, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Der Prozess der Sozialisation

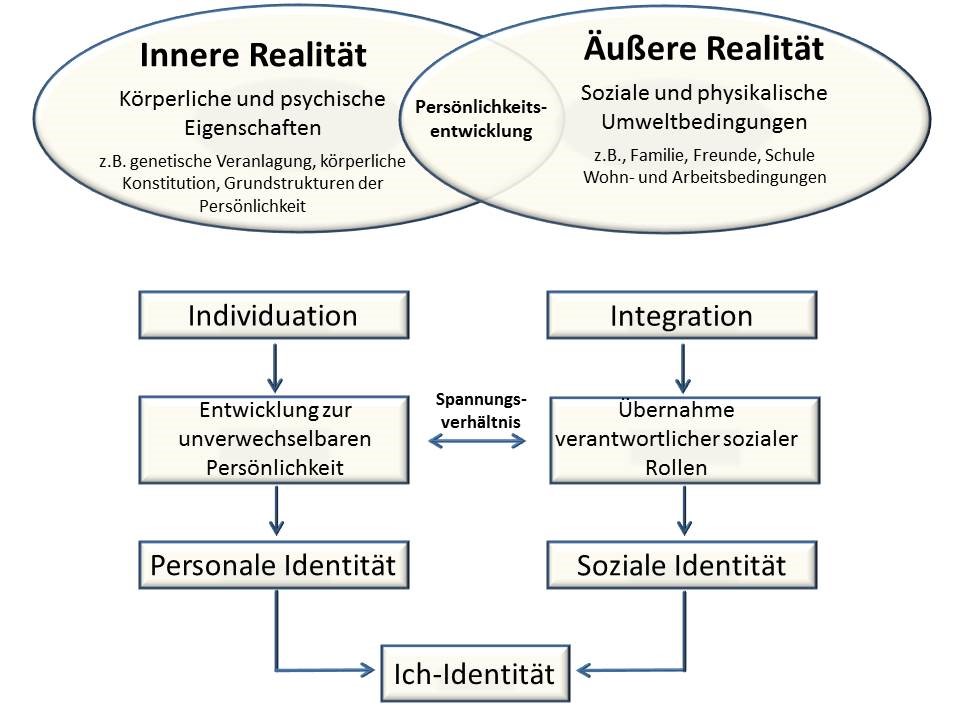

Nach Hurrelmann [1] beschreibt die Sozialisation den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in wechselseitiger Abhängigkeit von „innerer“ und „äußerer“ Realität. Die körperlichen und psychischen Eigenschaften bilden für den Menschen die innere Realität, die Gegebenheiten der sozialen und physischen Umwelt die äußere Realität (s. Abbildung 1). Die Persönlichkeitsentwicklung vollzieht sich lebenslang aus der lebensphasenspezifischen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Erfolgreiche Sozialisation zeichnet sich durch das Erreichen von zwei Zielen aus: Integration und Individuation. Integration bezieht sich auf die Eingliederung in die sozialen Strukturen der Gesellschaft und die Übernahme gesellschaftlicher Werte, Normen und sozialer Rollen. Die Integration ist die Basis für die Entwicklung der „sozialen Identität“, d.h. dem subjektiven Erleben, eine sinnvolle gesellschaftliche Rolle einzunehmen und von anderen in dieser Rolle anerkannt und wertgeschätzt zu werden. Zum anderen vollzieht sich im Rahmen der Sozialisation die Individuation mit dem Ziel der Entwicklung einer „personalen Identität“. Diese zeichnet sich durch das subjektive Empfinden aus, eine unverwechselbare und einmalige Persönlichkeit zu sein.

Die Anforderungen der Integration und Individuation stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander: Einerseits wird von einem Menschen verlangt, sich den äußeren Erwartungen und Lebensbedingungen anzupassen. Auf der anderen Seite wird gesellschaftlich erwartet, eine eigenständige und unverwechselbare Persönlichkeit auszubilden und sich darin von allen anderen Menschen zu unterscheiden. Insbesondere die Jugendphase ist ein Lebensabschnitt, der durch Konflikte zwischen Individuation und Integration geprägt ist. Erfolgreiche Sozialisation zeichnet sich dadurch aus, eine Balance zwischen diesen beiden Anforderungen herzustellen. Das übergeordnete Sozialisationsziel ist die Bildung einer stabilen bzw. balancierenden „Ich-Identität“ aus der Synthese von personaler und sozialer Identität. Eine derartige Ich-Identität liegt vor, wenn über verschiedene Lebensphasen hinweg eine Kontinuität des Selbsterlebens auf der Grundlage eines positiv gefärbten Selbstwertgefühls und des Empfindens von Selbstwirksamkeit gegeben ist [1] (Abbildung 1).

Die Sozialisation beschreibt den Prozess der Persönlichkeitsentwicklung in wechselseitiger Abhängigkeit von innerer und äußerer Realität. Erfolgreiche Sozialisation zeichnet sich durch die Bildung einer stabilen bzw. balancierenden Ich-Identität aus, die aus der Synthese von personaler und sozialer Identität hervorgeht.

Primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisation

Der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung lässt sich in unterschiedliche biografische Stadien einteilen. Die primäre Sozialisation findet in den ersten Lebensjahren statt. Die zentrale Sozialisationsinstanz in dieser Phase ist die Familie, sie stellt die wichtigste Vermittlerin der äußeren Realität für das Kind dar. Während der primären Sozialisation lernt das Kind die Basisregeln des menschlichen Zusammenlebens, z.B. zu sprechen, anderen Menschen zu vertrauen und sich so zu verhalten, wie es von den Bezugspersonen erwünscht wird. In dieser Phase werden grundlegende Werte, Einstellungen und Verhaltensmuster verinnerlicht.

Im Zuge der sekundären Sozialisation werden diese Einstellungs- und Verhaltensmuster weiterentwickelt. Die sekundäre Sozialisation erfolgt vor allem durch die Instanzen institutionalisierter Erziehung, Bildung und Ausbildung (wie Kindergarten und Schule) und durch wichtige Bezugspersonen außerhalb der Familie, wie die Gleichaltrigengruppe („peer-group“).

Die Sozialisation stellt einen lebenslangen Prozess dar. Um deutlich zu machen, dass Sozialisation auch noch im Erwachsenenalter wirksam ist, wurde der Begriff der tertiären Sozialisation eingeführt. Zentrale Bedeutung haben hier z.B. die Erwerbsarbeit, Familienverantwortung, Partnerschaft, Medien und Politik. Ein bedeutsames Ziel der tertiären Sozialisation ist die Bewältigung und Gestaltung von lebensphasenspezifischen Übergängen (z.B. zwischen Beruf und Berentung).

Sozialisation als Lernen von sozialen Rollen

Die Sozialisation lässt sich als sozialer Lernprozess beschreiben, in dem das „Lernen am Modell“ von zentraler Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um eine Form des Lernens, die über Beobachtung, Imitation und Bekräftigung von Verhaltensweisen erfolgt. Das Kind schaut sich bei den Eltern oder älteren Kindern Verhaltensmuster ab und versucht, diese in seinem Umfeld anzuwenden. Entspricht das Verhalten den Erwartungen der Umwelt, erfährt das Kind Zustimmung und Lob und das Verhalten wird so positiv verstärkt.

Im Zuge der Sozialisation kommt das Individuum zunehmend mit gesellschaftlichen Konventionen, Normen und Werten in Berührung. Es lernt, welche Verhaltensweisen in einer bestimmten Situation erwartet werden, tolerierbar oder mit Sanktionen verknüpft sind. Durch Spracherwerb und Perspektivenübernahme wird das Kind befähigt, ein organisiertes System von Einstellungen seiner Bezugspersonen zu übernehmen. Damit ist ein entscheidendes Stadium der Internalisierung von sozialen Normen und Werten erreicht.

Ein bedeutsames Ziel in der Persönlichkeitsentwicklung ist die Fähigkeit, soziale Normen auch subjektiv vertreten zu können, d.h. begründen zu können, warum das Befolgen einer Norm sinnvoll oder notwendig ist. Eng verbunden mit der Verinnerlichung von Normen ist damit die Entwicklung eines moralischen Bewusstseins, welches die bestehenden normativen Überzeugungen integriert.

Die Sozialisation stellt einen lebenslangen Prozess dar, der in die Phasen „primär“, „sekundär“ und „tertiär“ eingeteilt werden kann.

Grundqualifikation des Rollenverhaltens

Die Ich-Identität (s.o.) stellt keinen „festen Besitz“ des Individuums dar, sondern muss in Interaktionen mit anderen Menschen, d.h. im Rollenverhalten, immer wieder hergestellt und angesichts der sich wechselnden Anforderungen im Lebensverlauf ständig neu adjustiert werden. Im alltäglichen Interaktionsprozess wiederholt sich im Kleinen, was den Sozialisationsprozess im Großen auszeichnet: Die Gesprächspartner müssen eine Balance finden zwischen den Erwartungen des Gegenübers und den eigenen Bedürfnissen nach Identitätsdarstellung. Als identitätsfördernde Fähigkeiten werden von Krappmann [2] vier Grundqualifikationen des Rollenverhaltens benannt, die für eine gelingende Interaktion und damit für die Wahrung und den Ausbau von Ich-Identität entscheidend sind. Sie sind auch für die Arzt-Patient-Interaktion von zentraler Bedeutung (Abbildung 2).

![Abbildung 2: Grundqualifikationen des Rollenverhaltens nach Krappmann [2]](/modules/custom/publisso_gold/var/uhd/208/15416809775be42f510dd45.jpg)

Identität muss im Rollenverhalten immer wieder hergestellt werden. Empathie, Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz und das Vermögen zur Identitätsdarstellung sind zentrale Grundqualifikationen des Rollenverhaltens, die auch für eine gelingende Arzt-Patient-Interaktion von Bedeutung sind.

Erziehungsstile in Familien

Im Rahmen der primären Sozialisation wirken die Eltern durch ihren Erziehungsstil auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ein. Eine Herausforderung der elterlichen Erziehung besteht darin, sowohl den Prozess der Integration als auch den der Individuation zu fördern, d.h. die Entwicklung zum normen- und rollenkonformen Handeln des Kindes mit seinen persönlichen Vorstellungen, Wünschen und Begabungen in Einklang zu bringen.

Erziehungsstile lassen sich danach unterscheiden, wie stark die Aspekte „Autorität“ und „Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse“ ausgeprägt sind. Entlang dieser beiden Dimensionen können vier extreme Erziehungsstile unterschieden werden: autoritärer, permissiver, überbehütender und vernachlässigender Erziehungsstil. Der entwicklungsfördernde Spielraum der Selbstentfaltung ist weder in dem autoritären Erziehungsstil noch in dem permissiven Erziehungsstil gegeben: Der autoritäre Erziehungsstil provoziert Widerstand und Trotz, aber auch überangepasstes und rigides Verhalten, während der permissive (d.h. nachgiebige) Erziehungsstil nur in geringem Maße Gebote und Verbote und damit soziale Normen und Werte setzt. Der vernachlässigende Stil verschärft die negativen Konsequenzen des permissiven Stils durch die zusätzlich fehlende Zuwendung zum Kind und stellt damit einen bedeutsamen Risikofaktor für die kindliche Entwicklung dar. Jedoch erschwert auch der überbehütende Erziehungsstil die Entfaltung der Persönlichkeit und damit die persönliche Autonomieentwicklung.

Der ausgewogene „autoritativ-partizipative“ Erziehungsstil gilt als derjenige, der für die Entwicklung des Kindes am förderlichsten ist. Dieser Stil ist „autoritativ“, weil die Autorität der Eltern umsichtig eingesetzt wird, und er ist „partizipativ“, weil auf die Bedürfnisse des Kindes im Sinne einer Mitgestaltung der Beziehung eingegangen wird. Der autoritativ-partizipative Stil ist durch die Kombination von Anerkennung, Anregung und Anleitung gekennzeichnet. Er unterstützt das Kind darin, Gewissen und innere Kontrolle zu entwickeln, die zu Selbstdisziplin, Selbständigkeit und einem hohen Selbstwertgefühl führen [1].

Im Rahmen der primären Sozialisation wirken die Eltern durch ihren Erziehungsstil auf die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ein. Der autoritativ-partizipative Stil gilt durch die Kombination von Anerkennung, Anregung und Anleitung als am entwicklungsförderlichsten.

Sozial ungleiche Sozialisationsbedingungen

Sozial ungleich verteilte Erziehungsstile und -ressourcen

Der autoritativ-partizipative Erziehungsstil setzt hohe kognitive, emotionale und kommunikative Kompetenzen der Eltern voraus, wie z.B. ein hohes Maß an Selbstreflexion, die Fähigkeit der eigenen Emotionsregulation und einen Kommunikationsstil mit dem Kind, der auf Kompromissfindung und Konsens setzt. Entsprechend ist dieser Erziehungsstil an die sozioökonomischen, personalen und zeitlichen Ressourcen der Eltern gebunden. Studien haben in diesem Zusammenhang z.B. gezeigt, dass der Grad der beruflichen Autonomie am Arbeitsplatz einen entscheidenden Einfluss auf das elterliche Erziehungsverhalten ausübt. Erwerbstätige Väter und Mütter, die eine hohe berufliche Autonomie erleben, weisen selten autoritäre Einstellungen auf und besitzen ein hohes Selbstvertrauen in ihre eigenen elterlichen Fähigkeiten [3]. Andererseits weisen Eltern, die sich in einer belastenden sozioökonomischen Lage befinden, größere Schwierigkeiten auf, eine sichere emotionale Bindung zum Kind aufzubauen und den autoritativ-partizipativen Erziehungsstil umzusetzen.

Soziale Unterschiede in Verhaltensweisen, Einstellungen und psychischen Ressourcen

Auch gesundheitsrelevantes Verhalten wird während der Kindheit primär in der Familie erlernt. Studien haben z.B. gezeigt, dass Ernährungsgewohnheiten während der Kindheit die Ernährungsweise im späteren Erwachsenenalter beeinflussen. Ballaststoff- und vitaminreiche Kost sowie das frische Zubereiten der Nahrungsmittel sind in Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status weiter verbreitet [4]. Sozial ungleiche Lernerfahrungen während der Sozialisation zeigen sich auch bezüglich anderer gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen. So sind z.B. die aus medizinischer Sicht gesundheitsabträglichen Verhaltensweisen wie Bewegungsmangel sowie Tabak- und Alkoholkonsum in sozioökonomisch benachteiligten Familien häufiger zu beobachten. Auch die Möglichkeiten der Entwicklung psychischer Ressourcen, wie Selbstwirksamkeitserwartungen und Stressbewältigungskompetenzen (s. Kapitel 2.5.3.) werden von den Sozialisationserfahrungen und hierbei vor allem von der Qualität der Eltern-Kind-Bindung beeinflusst (s. Kapitel 2.5.4.2.). Sie haben einen zentralen Einfluss auf die Herausbildung der Ich-Identität des Kindes (s.o.), die als Dreh- und Angelpunkt einer gesunden Persönlichkeitsentwicklung angesehen werden kann. Kinder aus sozial privilegierten Familien starten auf diese Weise häufig mit besseren Voraussetzungen für eine optimale Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit im späteren Leben [5].

Die Sozialisationsbedingungen des Kindes unterscheiden sich in Abhängigkeit von den sozioökonomischen, personalen und zeitlichen Ressourcen der Eltern. Dies trägt zur transgenerationalen Weitergabe sozial ungleicher Gesundheitschancen bei.

Soziale Vulnerabilität versus Resilienz

Die beschriebenen Zusammenhänge zwischen elterlichen Ressourcen und kindlichen Entwicklungsmöglichkeiten sind nicht deterministisch zu verstehen, d.h. sozioökonomische Benachteiligung und problematische Sozialisationsbedingungen müssen nicht zwangsläufig eine höhere psychische und gesundheitliche Vulnerabilität der Kinder zur Folge haben. Es handelt sich hierbei vielmehr um statistische Zusammenhänge, die keine Aussagen über den Einzelfall zulassen. Viele Faktoren können dazu beitragen, dass ungünstige Sozialisationsbedingungen keine gesundheitsabträglichen Konsequenzen haben. In der Sozialpsychologie hat sich mit der Resilienzforschung ein Forschungszweig entwickelt, der dieses Phänomen untersucht und der Frage nachgeht, wie es Kindern gelingt, sich trotz belastender psychosozialer Umstände gesund zu entwickeln. Als bedeutsame Faktoren, die die Resilienz, d.h. die Widerstandsfähigkeit, von Kindern fördern, konnten u.a. personale Merkmale des Kindes (z.B. Intelligenz, Temperament), eine emotionale Bindung zu mindestens einer Bezugsperson (auch außerhalb der eigenen Familie) sowie ein funktionierendes soziales Unterstützungsnetz (vor allem in der Schule) ermittelt werden.

Resilienz bezeichnet eine psychische Widerstandsfähigkeit angesichts belastender Lebensereignisse und chronischem Stress. Die Förderung von Resilienz kann dazu beitragen, dass ungünstige Sozialisationsbedingungen kompensiert werden.

Herausforderungen für die ärztliche Tätigkeit

Bei Patienten kann es zu einer Kumulation von psychosozialen Risikofaktoren kommen, d.h. es liegen zusammen mit der größeren alltäglichen Stressbelastung auch ein geringeres Gesundheitsbewusstsein, gesundheitsabträglicheres Verhalten und geringere psychische Ressourcen und Gesundheitskompetenzen vor. Diese Häufung von Gesundheitsrisiken stellt die ärztliche Tätigkeit vor besondere Herausforderungen. Eingedenk der Tatsache, dass die ärztlichen Möglichkeiten der sozialen Einflussnahme sehr begrenzt sind, kommt hier der Ausgestaltung der Arzt-Patient-Beziehung besondere Relevanz zu. Von Bedeutung ist insbesondere, die therapeutischen Möglichkeiten mit der individuellen Lebenssituation abzustimmen und durch eine motivierende Gesprächsführung die Selbstwirksamkeitserwartung des Patienten (s. Kapitel 2.5.3.) zu fördern.

Zusammenfassender Überblick

- Die Sozialisation beschreibt den Prozess, wie die sozialen Werte und Normen der Gesellschaft im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung verinnerlicht und damit zu eigen gemacht werden. Ein bedeutsames Sozialisationsziel ist die Fähigkeit, soziale Normen subjektiv vertreten und begründen zu können.

- Erfolgreiche Sozialisation zeichnet sich durch eine gelungene Integration sowie Individuation aus. Integration bezieht sich auf die Eingliederung in die sozialen Strukturen der Gesellschaft, Individuation auf die Entwicklung einer unverwechselbaren und einmaligen Persönlichkeitsstruktur.

- Sozioökonomische Ressourcen der Eltern haben, z.B. vermittelt über Erziehungsstile, Einfluss auf die Sozialisationserfahrungen des Kindes. Kinder aus sozial besser gestellten Familien starten auf diese Weise häufig mit besseren Voraussetzungen für eine bestmögliche Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit im späteren Leben.

- Durch die aktive ärztliche Beziehungsgestaltung können auch bei Patienten mit multiplen psychosozialen Risikofaktoren Ressourcen entwickelt und Therapieverläufe positiv beeinflusst werden.

References

[1] Hurrelmann K. Sozialisation. 10th ed. Andresen S, Hurrelmann K, Palentien C, Schröer W, editors. Weinheim: Beltz; 2012. (Bachelor - Master).[2] Krappmann L. Soziologische Dimensionen der Identität: Strukturelle Bedingungen für die Teilnahme an Interaktionsprozessen. 12th ed. Stuttgart: Klett-Cotta; 2016.

[3] Kohn ML, Schooler C, Miller J. Work and personality: an inquiry into the impact of social stratification. Norwood: Ablex; 1983.

[4] Muff C. Soziale Ungleichheit im Ernährungsverhalten: Theoretische Hintergründe und empirische Befunde. Von dem Knesebeck O, eds. Berlin: Lit Verlag; 2009. (Mediensoziologie Band 19).

[5] Lampert T. Frühe Weichenstellung: Zur Bedeutung der Kindheit und Jugend für die Gesundheit im späteren Leben [Setting the course early: relevance of childhood and adolescence for health in later life]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2010 May;53(5):486-97. DOI: 10.1007/s00103-010-1055-6