2.6.7. Soziale Beziehungen

Olaf von dem Knesebeck 1

1 Institut für Medizinische Soziologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany

2.6.7.1. Einführung

Soziale Beziehungen zu anderen Menschen spielen auf vielen Ebenen eine wichtige Rolle: Beispielsweise sind sie die Grundlage für das Lernen und für die Entwicklung gemeinsamer Normen und Werte. Auch das Immunsystem des Menschen entwickelt sich erst durch regelmäßigen sozialen Kontakt. Ebenso hängt das Funktionieren einer Gesellschaft von der Beschaffenheit und der Funktion der in ihr stattfindenden sozialen Beziehungen ab. Die Forschung zu sozialen Beziehungen ist vielfältig und bietet an verschiedenen Stellen Anknüpfungsmöglichkeiten an die Gesundheit und die Medizin. Im Folgenden werden zentrale Konzepte und Begriffe sozialer Beziehungen erläutert, Zusammenhänge mit der Gesundheit von Gesellschaftsmitgliedern dargestellt, Erklärungsansätze diskutiert und mögliche Konsequenzen für die Medizin beschrieben.

2.6.7.2. Konzepte sozialer Beziehungen

Soziale Beziehungen dienen als Oberbegriff für eine ganze Reihe unterschiedlicher Konzepte zur Beschreibung des sozialen Miteinanders in Gesellschaften. Zunächst kann eine grobe Unterteilung von unterschiedlichen Aspekten sozialer Beziehungen vorgenommen werden, indem man diese hinsichtlich ihrer Quantität (z.B. Anzahl und Häufigkeit sozialer Kontakte) und ihrer Qualität (z.B. Wie sind die sozialen Kontakte beschaffen? Welche Ressourcen werden durch diese mobilisiert?) unterscheidet. Soziale Kontakte sind die Grundlage, auf deren Basis Handlungen wie soziale Unterstützung oder der Austausch von Gütern und Ressourcen im Rahmen von Handel oder Tausch entstehen. Jedoch kann nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass eine steigende Zahl sozialer Kontakte mit einer zunehmenden Verfügbarkeit von Ressourcen und Unterstützungsleistungen einhergeht.

Eine andere Unterscheidungsmöglichkeit ergibt sich durch die Ebene, auf der soziale Beziehungen eingeordnet werden können. Betrachtet man individuelles Verhalten und die Beziehungen einzelner Personen, so ist dies ein Beispiel für die Mikro-Perspektive. Erweitert man den Fokus auf größere Gruppen wie etwa Nachbarschaften, Gemeinden oder Schulen, so ist dies ein Beispiel für die Meso-Perspektive auf soziale Beziehungen. Geht man noch eine Betrachtungsebene höher, indem man soziale Beziehungen innerhalb unterschiedlicher Regionen, Länder oder Staaten untersucht, so wäre dies ein Beispiel für die Makro-Perspektive.

Soziale Netzwerke

Unter einem sozialen Netzwerk versteht man die unterschiedlichen Verbindungen zwischen einer vordefinierten Gruppe von Personen. Diese Gruppe kann aufgrund einer örtlichen Definition (z.B. eine bestimmte Gemeinde), ihrer verwandtschaftlichen Verflechtungen oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation oder Gruppe (z.B. Netzwerke innerhalb von Vereinen oder Schulen) begrenzt sein. Soziale Netzwerke werden einer Meso- oder Makro-Ebene zugeordnet: Im Mittelpunkt der Untersuchung sozialer Netzwerke steht weniger die einzelne Person (Mikro-Ebene) als vielmehr das Beziehungsgefüge der beteiligten Personen untereinander. Individuen handeln nicht unabhängig, vielmehr sind diese Handlungen in ein Netz zwischenmenschlicher Beziehungen eingebettet.

Wichtiger Grundgedanke in der Netzwerkforschung ist, dass nicht nur die Position eines Individuums innerhalb eines sozialen Netzes identifiziert werden kann, sondern durch Offenlegung der Strukturen eines Netzwerks auch die Möglichkeiten für Kontaktfähigkeit, Einfluss und Kontrolle innerhalb von Netzwerken analysiert werden können. Beispielsweise ist es relevant, in welcher Beziehung Personen innerhalb eines sozialen Netzwerkes stehen. Nehmen sie eine zentrale Position ein, dann haben diese Personen eine größere Anzahl an Kontakten und entsprechend mehr Möglichkeiten, auf bestimmte Ressourcen zurückzugreifen. Weniger zentral im Netzwerk positionierte Personen haben im Vergleich eine geringere Anzahl an Kontakten und weniger Möglichkeiten, auf Ressourcen innerhalb des Netzwerks zuzugreifen.

Ganz grundlegend lassen sich soziale Netzwerke nach ihrem jeweiligen Charakter unterscheiden. Dieser kann formaler Natur sein, wenn es sich um Organisationen und Vereine handelt, oder informell, wenn es sich um persönliche, verwandtschaftliche oder freundschaftliche Netzwerke und Kontakte handelt. Weiterhin ist eine Unterscheidung nach Kontakthäufigkeit, der Intensität, sowie nach Größe und Reichweite der Netzwerke möglich.

Soziale Integration

Soziale Integration lässt sich als die Zugehörigkeit von Individuen zu sozialen Gruppen, Vereinen oder ehrenamtlichen Organisationen, als die Anzahl sozialer Kontakte zu Familie, Verwandten und Freunden sowie der Zugang zu sozialen und interpersonalen Ressourcen verstehen. Soziale Integration wird den quantitativen Merkmalen sozialer Beziehungen zugeordnet und – aufgrund der Erfassung auf Individualebene – einer Mikroperspektive sozialer Beziehungen. Gleichzeitig verweist soziale Integration auf Normen und Werte als Orientierung für individuelle Handlungen, welche durch soziale Interaktion entstehen und durch diese verstetigt werden. Das Gegenteil von sozialer Integration ist soziale Isolation. Von sozialer Isolation wird gesprochen, wenn nur sehr wenige oder keine sozialen Kontakte bestehen und auch keine Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen erkennbar ist. Eine von sozialer Isolation besonders häufig betroffene Gruppe ist die der älteren Menschen (65 Jahre und älter). Bei einer steigenden Lebenserwartung und einem höheren Anteil an alten Menschen in der Gesamtbevölkerung steigt auch das Risiko, am Ende des Lebens die eigenen sozialen Beziehungen zu ‚überleben‘. Beispielsweise lebt in Deutschland fast jeder fünfte Mann über 65 Jahre in einem Ein-Personen-Haushalt, bei den Frauen sind es knapp über 40 Prozent. In Zukunft wird der Anteil alter Menschen an der Gesamtbevölkerung laut Prognosen eher zu- als abnehmen [1].

Soziale Integration hat eine kognitive und eine Verhaltenskomponente. Auf kognitiver Ebene entstehen durch soziale Integration ein Gefühl der Zugehörigkeit und eine Identifikation mit bestimmten Gruppen und den darin auszufüllenden sozialen Rollen. Aktives Erfüllen dieser sozialen Rollen und die vielfältigen sozialen Interaktionen und Aktivitäten bilden gemeinsam die Verhaltenskomponente.

Soziale Unterstützung

In der Regel werden emotionale, instrumentelle und informationelle Unterstützung unterschieden. Emotionale Unterstützung bezieht sich auf diejenigen sozialen Kontakte, die für Gespräche über eigene Gefühle zur Verfügung stehen, die zur Diskussion alltäglicher Ängste und Sorgen beitragen oder auch Bestätigung für Sympathie und Zuneigung bieten können. Instrumentelle Unterstützung dagegen umfasst diejenigen Unterstützungsformen, die sich durch praktische Hilfe beispielsweise im Haushalt, mit der Kinderbetreuung oder durch das Leihen von Geld oder anderen Waren auszeichnen. Unter informationeller Unterstützung werden alle jene Leistungen erfasst, die Wissen zum Lösen bestimmter Probleme oder Wissen über den Zugang zu bestimmten Ressourcen verfügbar machen. Soziale Unterstützung ist eine Funktion sozialer Beziehungen und als solche den qualitativen Aspekten sozialer Beziehungen zuzuordnen. Soziale Unterstützung wird zudem aus der Mikroperspektive betrachtet, da zumeist nach Unterstützungsleistungen und -formen auf der Individualebene gefragt wird.

Wichtig ist, dass in der Unterstützungsforschung zwischen objektiven und subjektiven Aspekten von Unterstützung unterschieden wird. Es konnte gezeigt werden, dass es gerade in Bezug auf Gesundheit wichtig ist, ob sich Menschen ausreichend unterstützt fühlen, während die tatsächlich und objektiv messbare erhaltene soziale Unterstützung eine geringere Rolle spielt. Bereits das Gefühl, dass gegebenenfalls verschiedene Formen der Unterstützung zur Verfügung stehen, kann sich gesundheitlich positiv auswirken, ohne dass tatsächlich Unterstützung in Anspruch genommen wurde.

Ein wichtiges Grundprinzip, auf dessen Basis es zu unterschiedlichen Formen sozialer Unterstützung kommen kann, ist die soziale Reziprozität (Prinzip der Gegenseitigkeit). Dieses besagt, dass Menschen für eine bestimmte erbrachte Leistung auch eine entsprechende Gegenleistung erwarten. Diese Erwartung macht viele Formen der sozialen Interaktion überhaupt erst möglich. Eine Gegenleistung muss nicht dieselbe Form wie die erhaltene Leistung haben, sollte aber als adäquat und ähnlich empfunden werden. Leistet man beispielsweise Bekannten Hilfe bei einem Umzug (instrumentelle Unterstützung), so kann erwartet werden, bei Bedarf eine ähnliche Leistung zu erhalten. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, wird die Reziprozitätsnorm verletzt und dauerhafter sozialer Austausch weniger wahrscheinlich. Je nachdem, in welcher Beziehung man sich mit anderen Personen befindet, kann sich die Reziprozitätsnorm verändern. Zum Beispiel ist man innerhalb der Familie oder für enge Freunde oder Verwandte eher bereit, eine Leistung zu erbringen, ohne eine zeitlich (un-)mittelbare entsprechende Gegenleistung zu erwarten. Die generalisierte Reziprozität meint, dass nicht einzelne erbrachte Leistungen jeweils entsprechend erwidert werden; vielmehr kann ein generelles reziprokes Verhalten, auch zu einem deutlich späteren Zeitpunkt, erwartet werden. Klassisches Beispiel hierfür wäre die Eltern-Kind-Beziehung, in der Eltern Unterstützung für ihre Kinder leisten, ohne dass diese jeweils direkt erwidert wird. Dafür erwarten Eltern möglicherweise im höheren Lebensalter eine entsprechende Unterstützung durch die Kinder.

Soziales Kapital

Wie der Name es bereits andeutet, wird soziales Kapital als Ressource verstanden. Im klassischen Ansatz nach Pierre Bourdieu steht das soziale Kapital als eine Kapitalform neben ökonomischem Kapital und kulturellem Kapital. Ökonomisches Kapital besteht vor allem aus Geld, Einkommen und Besitz. Unter kulturellem Kapital versteht man, kurz gefasst, den jeweiligen Bildungsstand, das damit einhergehende (kulturelle) Wissen und die jeweiligen Bildungstitel sowie das Eigentum von kulturellen Gütern (z.B. Bücher, Musikinstrumente oder Kunst). Soziales Kapital ist eine Ressource, welche durch die Interaktion mit anderen Personen entsteht und über soziale Kontakte verfügbar gemacht werden kann. So können Personen Zugang zu Ressourcen erhalten, indem sie gezielt in soziale Beziehungen ‚investieren‘, beispielsweise durch formale Mitgliedschaften in Gruppen oder Vereinen. Ein einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: Eine Person ist auf Jobsuche. Während die Person selbst keine Informationen zu freien Stellen oder Zugang zu möglichen Arbeitgebern bekommt, kann es in der unmittelbaren Umgebung Personen geben, welche genau diese Informationen bereitstellen können. So kann die Person über soziale Kontakte die Informationen zu freien Stellen erhalten, welche sie ohne diese Kontakte nicht bekommen hätte.

Soziales Kapital kann sowohl als Merkmal von Individuen (Über wie viel soziales Kapital verfügt eine Person? Einnahme der Mikro-Perspektive), wie auch als Merkmal von Gruppen und sozialen Netzwerken (Wie viel soziales Kapital ist in einer Schule / einer Gemeinde / einer Stadt etc. vorhanden? Einnahme der Meso- und Makro-Perspektive) betrachtet werden.

Nicht alle sozialen Kontakte sind gleich gut geeignet, um Zugang zu den unterschiedlichen Formen von sozialem Kapital zu erhalten. In der Theorie zum sozialen Kapital wird insbesondere die Stärke von wenig frequentierten und entfernteren Kontakten hervorgehoben. Im engeren sozialen Umfeld befinden sich häufig ähnliche Personen, mit ähnlichem Status und ähnlichen Interessen. Im weiteren sozialen Umfeld hingegen finden sich der Theorie zufolge häufiger Personen mit unterschiedlichem Status und anderen Interessen und gerade solche Kontakte sind in der Lage, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die im unmittelbaren sozialen Umfeld nicht verfügbar sind. Diese auch überbrückendes soziales Kapital (bridging social capital) genannten Kontakte zeichnen sich dadurch aus, dass sie über unterschiedliche soziale Netzwerke und Gruppen hinweg etabliert werden, Brücken bilden und so die Zugangswahrscheinlichkeit zu bestimmten Ressourcen erhöhen. Demgegenüber sind die engeren Kontakte im unmittelbaren sozialen Umfeld (auch als bonding social capital bezeichnet) vor allem dazu geeignet, instrumentelle und emotionale Unterstützung zur Verfügung stellen.

2.6.7.3. Soziale Beziehungen und Gesundheit

Menschen sind soziale Wesen und stehen in ständigem Austausch. Diese sozialen Interaktionen können sowohl positive als auch negative gesundheitliche Konsequenzen haben. Studien, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten sozialer Beziehungen und Gesundheit untersucht haben, sind mittlerweile sehr zahlreich. Im Folgenden sollen die wichtigsten Erkenntnisse kurz skizziert werden.

Eine ausreichende Anzahl sozialer Kontakte und die Verfügbarkeit von sozialer Unterstützung sind mit einer reduzierten Sterblichkeit assoziiert. Die Stärke und Konsistenz des Zusammenhanges sind vergleichbar mit denen etablierter Risikofaktoren wie etwa dem Rauchen [2]. Diese Zusammenhänge konnten international immer wieder bestätigt werden, sie sind also nicht auf eine bestimmte Region oder Population begrenzt, sondern weitgehend universell beobachtbar.

Ähnliches gilt für andere Gesundheitsindikatoren: So berichten Personen mit ausreichend sozialen Kontakten im Lebensverlauf von einer besseren subjektiven Gesundheit als Personen, die nicht über ausreichend soziale Kontakte verfügen. Ebenso führt regelmäßiger sozialer Kontakt und Austausch zu besserer psychischer Gesundheit und höherer kognitiver Funktionsfähigkeit im Alter. Auch spielen soziale Beziehungen bei der Wiederherstellung kognitiver Funktionen eine wichtige Rolle. Beispielsweise konnte für Patienten mit Schlaganfall gezeigt werden, dass gerade diejenigen Patienten ihre kognitiven Funktionen verbessern, die über ausreichend soziale Beziehungen verfügen. Bleiben soziale Kontakte hingegen aus, so kann dies negative Folgen für die Gesundheit haben: Soziale Isolation erhöht die Risiken für Schlaganfall und koronare Herzerkrankung. Dies gilt auch für die psychische Gesundheit. Bei geringerer Anzahl sozialer Kontakte ist das Risiko für psychische Erkrankungen wie etwa Depression deutlich erhöht. Auch mangelnde Unterstützung trägt zu schlechterer psychischer Gesundheit bei.

Wie für die Entstehung spielen soziale Beziehungen auch für den Verlauf einer Erkrankung eine wichtige Rolle. Sozial isolierte Patienten verstarben nach einem akuten Myokardinfarkt eher als solche, die über ausreichend soziale Kontakte verfügten. Patienten mit geringerer sozialer Unterstützung und mit einer geringeren Anzahl an sozialen Kontakten hatten ein deutlich höheres Risiko einer Restenose oder eines erneuten Herzinfarktes [3].

Trotz solcher Befunde sind soziale Beziehungen nicht per se protektiv und gesundheitsförderlich. Denn innerhalb sozialer Gruppen und Gemeinschaften gibt es Mechanismen wie Stigmatisierung, dauerhafte Konflikte oder Diskriminierung, welche entsprechend negative gesundheitliche Folgen haben können [4].

2.6.7.4. Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und Gesundheit

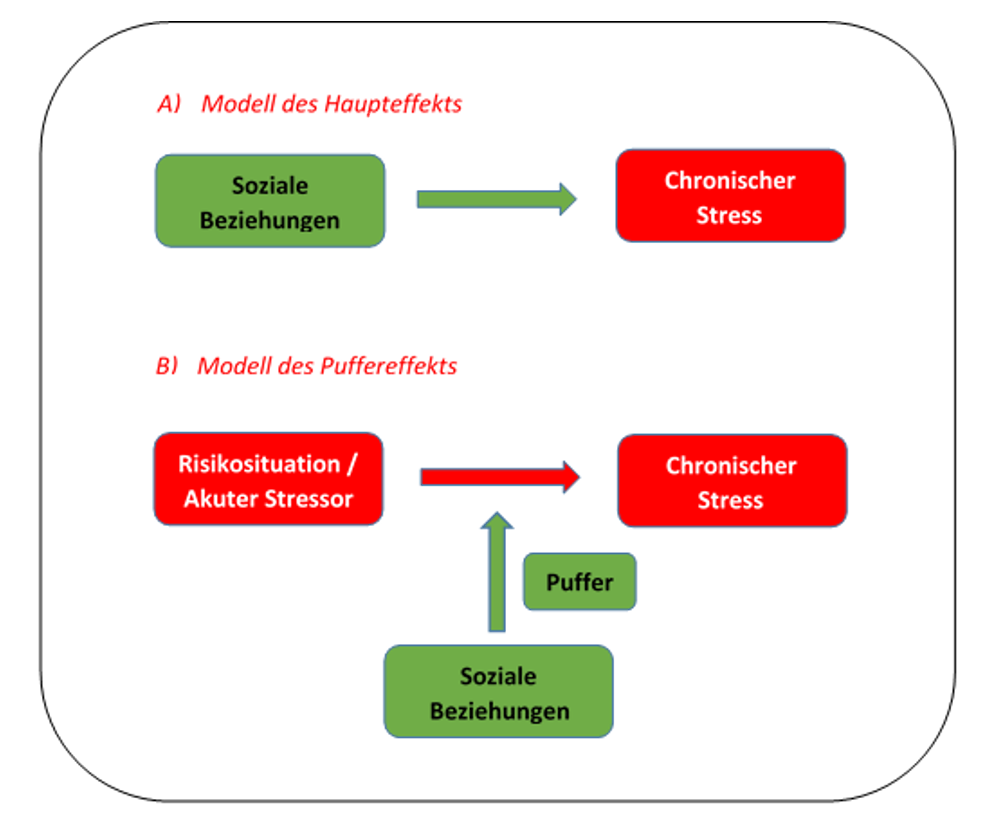

Zwei grundlegende Erklärungsmöglichkeiten für die gesundheitlichen Auswirkungen von sozialen Beziehungen sind denkbar: 1. Soziale Beziehungen können insbesondere in Zeiten von akutem Stress dazu beitragen, die gesundheitlich negativen Effekte von Stressoren zu mildern (Puffer-Modell). 2. Stabile soziale Beziehungen tragen generell zu einer besseren Gesundheit bei, unabhängig von äußeren Stressoren (Haupteffekt-Modell). Beide Ansätze werden im Folgenden ausgeführt (siehe Abbildung 1).

Das Puffer-Modell beschreibt, dass die negativen gesundheitlichen Auswirkungen von akuten Stressoren bei den Personen geringer ausfallen, die über ausreichend soziale Unterstützung, über entsprechende Ressourcen im sozialen Umfeld oder auch die notwendigen sozialen Kontakte verfügen, welche bei der Bewältigung dieser Stressoren hilfreich sein können. Bei den Personen, die über keine solchen Hilfe- und Unterstützungsleistungen in ihrem sozialen Umfeld verfügen, fallen dem Modell zufolge die gesundheitlich negativen Auswirkungen akuter Stressoren stärker aus. Soziale Beziehungen helfen also, die Auswirkungen von akuten Belastungen und Stress zu ‚puffern‘. Studien konnten einen solchen Puffereffekt insbesondere beim Auftreten kritischer Ereignisse wie beispielsweise dem Tod von Angehörigen oder dem Verlust des Partners nachweisen.

Die stressreduzierende Wirkung sozialer Beziehungen lässt sich auch aufgrund messbarer, körperlicher Reaktionen erklären. Hierbei spielt die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HPA) eine wichtige Rolle. Über die HPA werden Stressreaktionen kontrolliert. Eine dauerhaft hohe Aktivität aufgrund von Stressoren ist mit Beeinträchtigungen des Stoffwechsels, abgeschwächter Immunreaktion des Körpers und dauerhaftem Anstieg von Blutdruck und Blutzuckerspiegel assoziiert. Gerade im Zusammenhang mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems spielen diese Reaktionen eine wichtige Rolle. Soziale Beziehungen können solche körperlichen Stressreaktionen abmildern.

Das Haupteffekt-Modell als zweiter grundlegender Erklärungsansatz beschreibt, dass Personen bereits durch das Aufwachsen in stabilen sozialen Beziehungen besser mit herausfordernden Situationen und Stressoren umgehen können und daher insgesamt über bessere Gesundheitschancen verfügen, im Vergleich zu Personen in einem instabilen sozialen Umfeld. Dieser Effekt sozialer Beziehungen ist unabhängig von akuten Stressoren. Nach dem Modell des Haupteffekts bieten stabile soziale Beziehungen und soziale Interaktion die Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung, für den Aufbau von Selbstvertrauen und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Eine ganze Reihe von Studien hat Hinweise für einen solchen Haupteffekt sozialer Beziehungen auf unterschiedliche Gesundheitsindikatoren gefunden: So zeigte sich, dass Personen mit ausreichend sozialen Beziehungen eine niedrigere Sterblichkeit aufwiesen, unabhängig von akuten Stressoren [2].

Das Pfad-Modell zum Zusammenhang von sozialen Beziehungen und Gesundheit

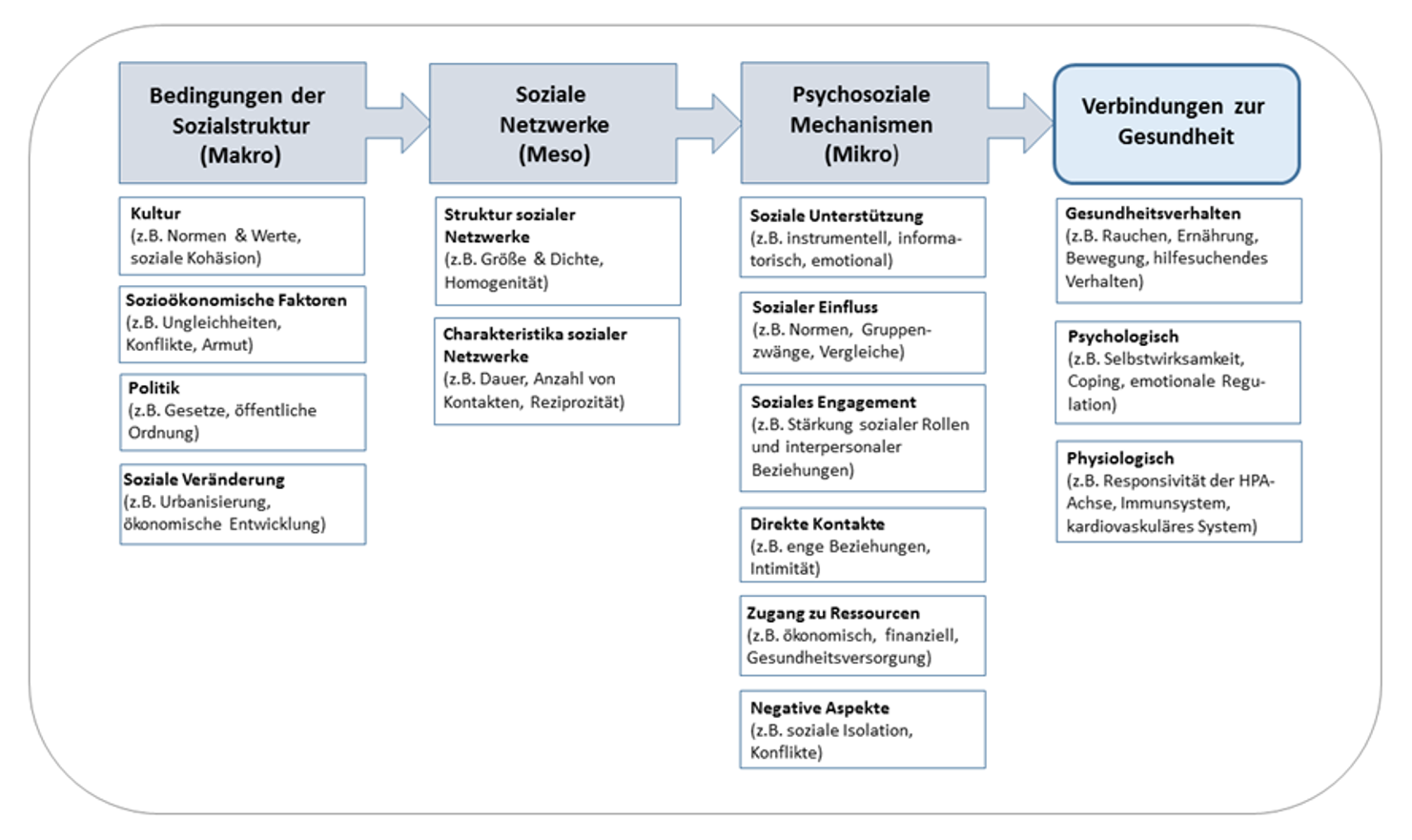

Zur Illustration der verschiedenen Wirkmechanismen von sozialen Beziehungen auf Gesundheit haben Berkman und Kollegen ein Pfad-Modell entwickelt (siehe Abbildung 2) [3]. Soziale Beziehungen sind in eine größere Sozialstruktur eingebettet und werden durch diese bedingt. Im Pfad-Modell wird beispielsweise sichtbar, dass Bedingungen auf der Makro-Ebene, wie etwa die ökonomische Ausstattung von Städten und Gemeinden, das Ausmaß sozialer Ungleichheit innerhalb von Kommunen oder auch neue Gesetze und Verordnungen, sowohl die Struktur (Quantität) als auch die Charakteristika (Qualität) sozialer Beziehungen auf der Meso-Ebene beeinflussen können. Soziale Netzwerke wiederum (Meso-Ebene) können unterschiedliche Auswirkungen auf Aspekte sozialer Beziehungen auf der Mikro-Ebene haben. Verändert sich die Beschaffenheit sozialer Beziehungen, so verändert sich auch das individuelle Verhalten. Denn je nach Struktur und Charakteristika sozialer Netzwerke unterscheiden sich mögliche psychosoziale Mechanismen wie etwa die Form von Unterstützungsleistungen, die verfügbaren Ressourcen innerhalb der Netzwerke (z.B. Gesundheitsversorgung) oder das soziale Engagement der Netzwerkmitglieder.

Dies lässt sich gut anhand des gesundheitsrelevanten Verhaltens illustrieren. Beispielsweise wird individuelles Verhalten durch das Verhalten relevanter anderer Personen innerhalb eines Netzwerks beeinflusst (z.B. enge Freundeskreise, peer group). Verhaltensweisen werden durch gelebte Normen, Werte und Informationen, welche innerhalb der Gruppe zirkulieren, bestimmt. So weiß man beispielsweise, dass das Rauchverhalten unter Jugendlichen entsprechend beeinflusst wird. Man bezeichnet dies auch als ‚soziale Ansteckung‘ [3]. Ähnliches haben auch Studien zu Adipositas ergeben [5].

Sowohl Gesundheit als auch gesundheitsrelevante Verhaltensweisen können durch soziale Kontrolle beeinflusst werden, welche innerhalb von sozialen Netzwerken und Gruppen eine Rolle spielt. So können von einer Norm oder von bestimmten Werten einer Gruppe abweichende Verhaltensweisen entsprechend sanktioniert werden. Beispielsweise sind es die Eltern, welche bei verfrühtem Alkohol- oder Zigarettenkonsum von Minderjährigen einschreiten. Sanktionen sollen die Wahrscheinlichkeit des Wiederauftretens dieser Verhaltensweisen verringern. Gerade innerhalb enger sozialer Netzwerke mit häufigen sozialen Kontakten ist eine entsprechende Kontrolle einfacher umsetzbar.

Bei der Betrachtung von Infektionserkrankungen wird deutlich, dass soziale Beziehungen auch aufgrund der direkten persönlichen Kontakte (z.B. intimen Beziehungen) gesundheitliche Risiken tragen können. Über direkte Kontakte werden Krankheitserreger ausgetauscht. Dabei kann die Art und die Beschaffenheit sozialer Netzwerke die Ausbreitung dieser Erreger beeinflussen.

Vorteil des Pfad-Modells ist, dass es die verschiedenen Aspekte sozialer Beziehungen auf den verschiedenen Betrachtungsebenen (Makro-, Meso- und Mikro-) miteinander verknüpft und zeigt, dass Aspekte der Sozialstruktur über verschiedene Funktionen sozialer Beziehungen mit Gesundheit assoziiert sind. Dabei finden sich sowohl Erklärungen des Puffer- als auch des Haupteffekt-Modells wieder. Denn für beide Erklärungsansätze gilt, dass sowohl Aspekte des Gesundheitsverhaltens als auch psychologische Aspekte und physiologische Reaktionen die Wirkungen sozialer Beziehungen auf die Gesundheit vermitteln.

2.6.7.5. Bedeutung sozialer Beziehungen für die Gesundheitsversorgung

Soziale Beziehungen sind in der Arzt-Patient-Interaktion für die Diagnostik, für die Behandlung und auch für die Prävention relevant. Insbesondere für die Mitteilung schwerwiegender Diagnosen kann es nach Abwägung der Situation sowohl für Patienten als auch für Ärzte ratsam sein, vertraute Personen aus dem Umfeld der Patienten hinzuzuziehen. In solchen Situationen können Vertrauenspersonen emotionale und informationelle Unterstützung bieten. Schwerwiegende Erkrankungen belasten nicht nur die jeweils erkrankten Personen, auch das soziale Umfeld spielt in der interpersonellen Krankheitsbewältigung eine Rolle und muss sich auf die neue Situation einstellen.

Diagnostisch kann es im Zusammenhang mit Infektionserkrankungen relevant sein, wenn der Arzt etwas über die sozialen Beziehungen (z.B. intime Kontakte) der betroffenen Patienten weiß, da soziale Netzwerke für die Übertragung der Erkrankung eine zentrale Rolle spielen können (z.B. bei HIV/AIDS oder der Verbreitung einer Grippeinfektion innerhalb eines Arbeitsteams).

Auch im Krankheitsverlauf und für die Genesung ist das Wissen über soziale Beziehungen nützlich. Patienten, die nach operativen Eingriffen entlassen werden und in ihrem sozialen Umfeld über ausreichend soziale Unterstützung verfügen, haben bessere Überlebenschancen. Dies konnte u.a. am Beispiel von Herzinfarktpatienten gezeigt werden [6]. Für den Verlauf und den Erfolg einer Therapie kann es demzufolge hilfreich sein, wenn behandelnde Ärzte sich über das soziale Umfeld der Patienten informieren. Neben den berichteten Überlebensvorteilen können soziale Beziehungen auch die Compliance/Adhärenz beeinflussen. Ein Einbeziehen von nahestehenden Angehörigen in die Therapie kann etwa dazu beitragen, dass therapeutische Maßnahmen (z.B. Medikamenteneinnahme) eher befolgt werden.

Wie bereits dargestellt, werden Verhaltensweisen auch durch soziale Beziehungen beeinflusst. In der therapeutischen Intervention kann es relevant sein, diese Verhaltensweisen im sozialen Umfeld mit zu erfassen und Therapien entsprechend anzupassen. Beispielsweise kann das Reduzieren des Nikotinkonsums nach einem Myokardinfarkt dann besonders schwer fallen, wenn im engeren sozialen Umfeld der betroffenen Person viel geraucht wird. Entsprechend könnte dann über weitere Unterstützungsleistungen für solche Patienten nachgedacht werden.

Vor diesem Hintergrund sind Fragen zum sozialen Umfeld und zu sozialen Beziehungen Teil des Anamnesegesprächs, im Rahmen einer ausführlichen Sozialanamnese. Diese liefern den Ärzten sowohl für Diagnostik als auch für die Therapie wichtige Anknüpfungspunkte. Insbesondere bei Patienten mit hohem Unterstützungsbedarf (z.B. durch hohes Alter oder bei Onkologiepatienten im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung) ist es therapeutisch sinnvoll, das soziale Umfeld einzubeziehen und so mögliche Unterstützung für die Patienten zu mobilisieren.

Zusammenfassung:

- Soziale Beziehungen lassen sich nach quantitativen und qualitativen Aspekten unterscheiden.

- Soziale Beziehungen sind mit unterschiedlichen Indikatoren für Gesundheit assoziiert.

- Es gibt zwei Haupterklärungsansätze für die Zusammenhänge: das Puffer-Modell und das Modell des Haupteffekts.

- Sowohl für Diagnostik als auch Therapie können Informationen zu sozialen Beziehungen relevant sein und sind daher Teil der Sozialanamnese.

References

[1] Statistisches Bundesamt (Destatis). Die Generation 65+ in Deutschland. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt; 2015.[2] Holt-Lunstad J, Smith TB, Layton JB. Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS Med. 2010 Jul;7(7):e1000316. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000316

[3] Berkman LF, Krishna A. Social Network Epidemiology. In: Berkman LF, Kawachi I, Glymour MM, editors. Social Epidemiology. 2nd ed. Oxford: University Press; 2014. DOI: 10.1093/med/9780195377903.001.0001

[4] Kawachi I, Berkman LF. Social Capital, social cohesion and health. In: Berkman LF, Kawachi I, Glymour MM; editors. Social Epidemiology. 2nd ed. Oxford: University Press; 2014. DOI: 10.1093/med/9780195377903.001.0001

[5] Christakis NA, Fowler JH. The spread of obesity in a large social network over 32 years. N Engl J Med. 2007 Jul;357(4):370-9. DOI: 10.1056/NEJMsa066082

[6] Berkman LF, Leo-Summers L, Horwitz RI. Emotional support and survival after myocardial infarction. A prospective, population-based study of the elderly. Ann Intern Med. 1992 Dec;117(12):1003-9. DOI: 10.7326/0003-4819-117-12-1003