2.3.1. Die Betrachtung wichtiger Eigenschaften

1 Fachbereich Psychologie, Philipps-Universität Marburg, Marburg, Germany

2.3.1.1. Intelligenz

Menschen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Intelligenz. Dies ist eine Aussage, die jedermann bestätigen würde. Aber was ist gemeint, wenn von Intelligenzunterschieden die Rede ist? Wenn Menschen „auf der Straße“ befragt werden, woran man erkennen könne, dass eine Person intelligent ist, nennen sie Verhaltensweisen wie „urteilt logisch und gut“, „kann klar und flüssig reden“ oder „denkt nach, bevor sie spricht“. Aus den Ergebnissen vieler solcher Befragungen kristallisierte sich heraus, dass für Laien praktische Problemlösefähigkeit, verbale Fähigkeiten und soziale Kompetenz zu Intelligenz gehören (Sternberg, 1981, zit. nach [1]).

Aufgabe 1

Was ist Intelligenz?

Sammeln Sie Indikatoren für das, was für Sie zu Intelligenz gehört! Vergleichen Sie Ihre Sammlung mit der anderer Studierender. Was sind übereinstimmende, was unterschiedliche Aspekte Ihrer Zusammenstellung? Gibt es Kernelemente, die alle aufgeschrieben haben?

Tatsächlich gehört „Intelligenz“ zu den psychologischen Konstrukten, die am genauesten und gründlichsten wissenschaftlich erforscht wurden. Die inhaltlichen Beschreibungen dessen, was unter Intelligenz verstanden werden kann und was den Ausgangspunkt der Forschung darstellt, zeigen die folgenden bekannten Beispiele für Definitionen der Intelligenz.

Definitionen

Nach Binet & Simon (1905) bedeutet Intelligenz „gut urteilen, gut verstehen, gut denken“ (zit. nach [1], S. 150) zu können. Wechsler (1944) nutzte folgende Beschreibung für seine Auffassung von Intelligenz: Sie ist die „zusammengesetzte oder globale Fähigkeit, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit seiner Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen“ (zit. nach [1], S. 150). Aktuell arbeiten führende Intelligenzforscher mit einer Definition von Gottfredson (1997, zit. nach [2], S. 131): „Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to reason, plan, solve problems, think abstractly, comprehend complex ideas, learn quickly and learn from experience. It is not merely book learning, a narrow academic skill, or test-taking smarts. Rather, it reflects a broader and deeper capability for comprehending our surroundings – ‚catching on’, ‚making sense’ of things, or ‚figuring out’ what to do.“

Modelle

Die seit über 100 Jahren andauernde Erforschung dessen, was Intelligenz ist und was intelligentes Verhalten ausmacht, führte zu mehreren Konzepten. Diese Modellvorstellungen wurden zunächst konkurrierend überprüft:

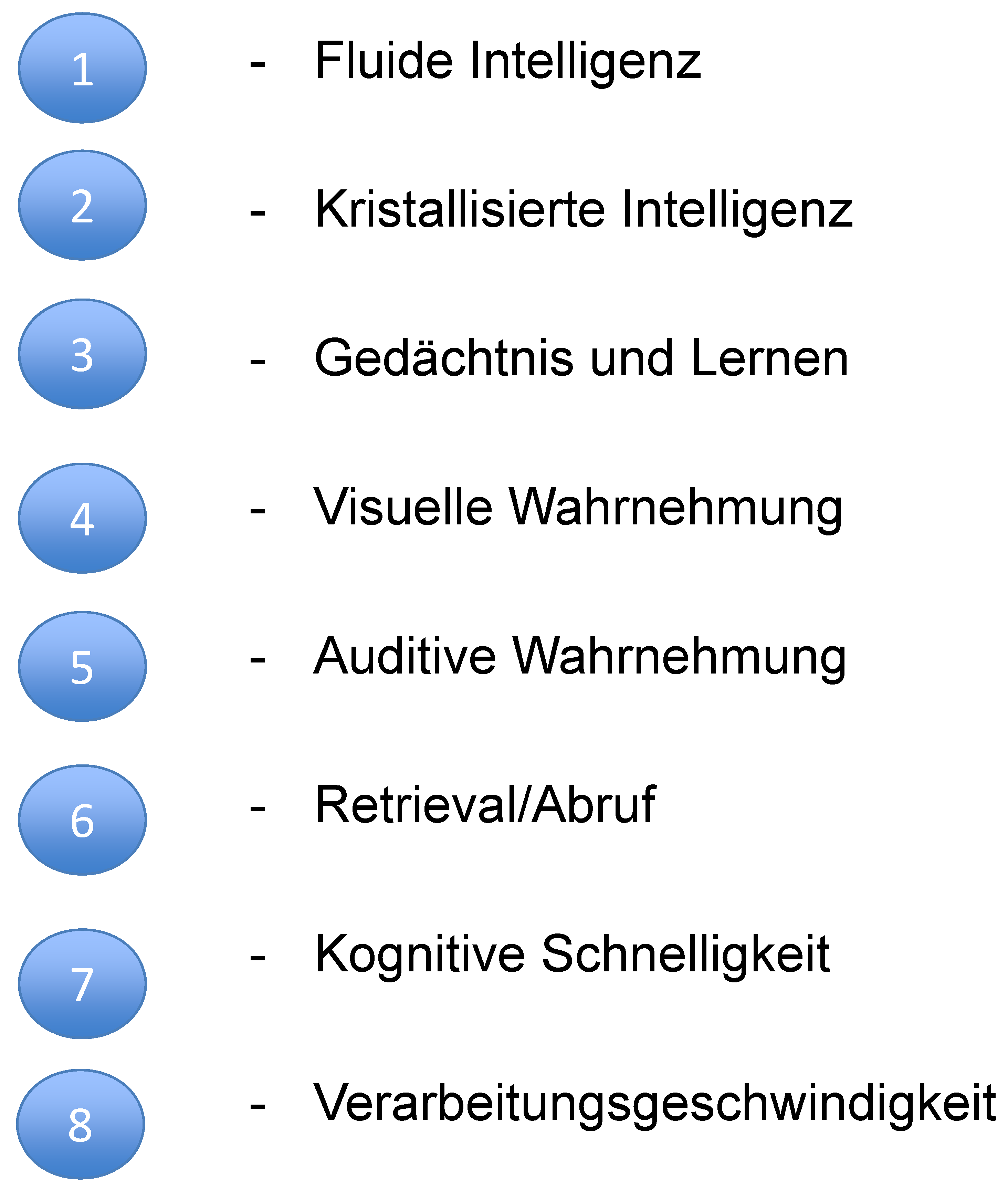

- Intelligenz setzt sich aus einigen zentralen (primären) Einzelfähigkeiten zusammen, die alle gleichberechtigt sind und in unterschiedlicher Gewichtung bei kognitiven Anforderungen angesprochen werden (Primärfaktorentheorie nach Thurstone)

- Intelligenz ist eine allgemeine Fähigkeit, die bei jeder kognitiven Anforderung eine Rolle spielt. Zusätzlich werden für verschiedene Problemlösungen noch spezifische Einzelfähigkeiten benötigt (Generalfaktortheorie nach Spearman)

- Intelligenz ist hierarchisch aufgebaut und setzt sich aus vielen Einzelfähigkeiten zusammen, von denen manche enger zusammengehören als andere, so dass sich auf höheren Ebenen globalere Fähigkeiten ergeben. Die (allgemeine) Intelligenz ist die Spitze dieser Hierarchie, sie besteht auf der nächsten Ebene aus Fähigkeiten, die durch kognitive Lernerfahrungen im Laufe des Lebens ausgebildet und erweitert werden (kristalline Intelligenz) und aus Fähigkeiten, die als Grundausstattung zur Lösung aller Arten von Problemen jedem in unterschiedlichem Ausmaß zur Verfügung stehen (fluide Intelligenz) (Hierarchisches Intelligenzkonzept nach Cattell).

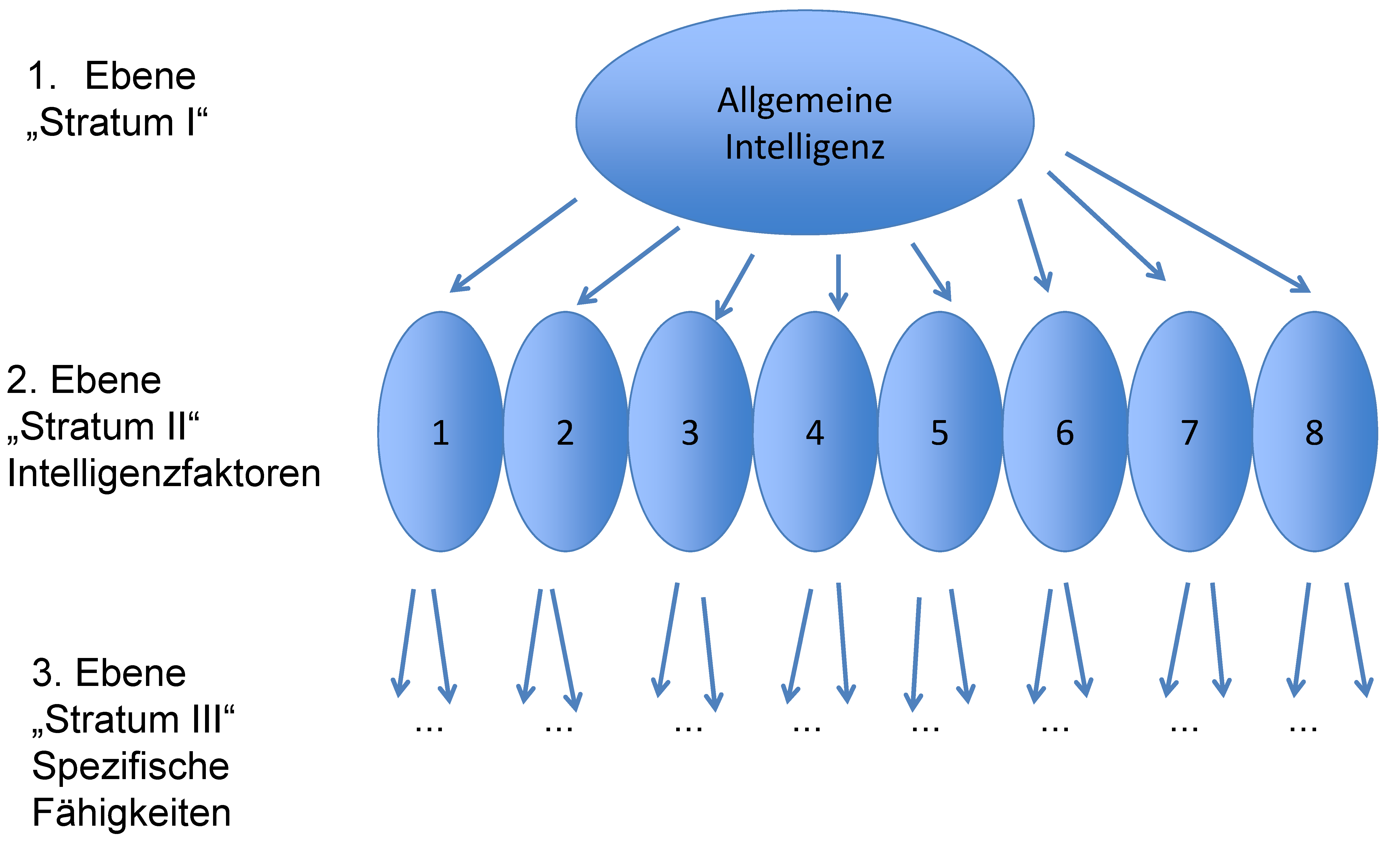

Die aus der Analyse dieser Konzepte (und ihren weiteren Varianten) gewonnenen Einsichten führten zum aktuellen, eher integrierenden Verständnis der umfassenden und vielschichtigen Fähigkeit Intelligenz. Diese sog. Drei-Ebenen-Theorie der Intelligenz von Carroll (1993) – insbesondere die Vorstellung der Intelligenz als Überbegriff für eine hierarchisch strukturierte Vielfalt von Teilfähigkeiten – passt gut zu einer Fülle von Befunden zur Rolle der Intelligenz in ganz unterschiedlichen Lebenszusammenhängen.

Ordnen Sie die Fähigkeiten den Intelligenzfaktoren (2. Ebene) zu!

- Wortflüssigkeit

- Reaktionsgeschwindigkeit

- Schlussfolgern

- Leseverständnis

- Erkennen von räumlichen Beziehungen

- Numerische Fähigkeiten

- Diskrimination von Lautstärke

- Gedächtnisspanne

- Verarbeitungsgeschwindigkeit von Inhalten

- Assoziatives Gedächtnis

- Wissen

- Wahrnehmungsgeschwindigkeit

Die Lösung finden Sie am Ende des Kapitels.

Exkurs: „andere Intelligenzen“

Schon früh wurde die Annahme, Kritik oder Befürchtung (je nach Einstellung zur Intelligenzforschung) geäußert, dass eine Einschränkung der Modelle auf die akademische Intelligenz zu eng ist. Dies hat zur Entwicklung alternativer Intelligenzmodelle geführt, die weniger rein kognitive „theoretische“ Denkprobleme, sondern praktische und soziale Kompetenzen in den Blick nehmen. Besonders bekannt geworden sind die „emotionale“ Intelligenz (nach Goleman, 2001) und die „soziale“ Intelligenz (nach Thorndike, 1920, einen detaillierten und kritischen Überblick gibt Rost [3]). Aus der Vielzahl der Probleme, die mit solchen Konzepten verbunden sind, sollen vor allem zwei besonders herausgehoben werden: emotionale oder soziale Kompetenzen sind zwar unzweifelhaft im Alltag relevant (z.B. Emotionsregulation, Empathie, Deutung von Emotionsausdruck, sozial kompetentes Handeln). Die erforschten Fähigkeiten korrelieren aber zum einen mit (akademischer) Intelligenz, und andererseits mit Persönlichkeitseigenschaften und stellen damit eigentlich Mischkonstrukte dar. Insofern ist zum zweiten problematisch, emotionale oder soziale Kompetenzen mit dem Konstrukt „Intelligenz“ in Verbindung zu bringen, da sie keine empirisch belegbaren Erweiterungen des klassischen Intelligenzkonzeptes liefern können. Auch haben sie mit dem, was sich als gut abgesicherte Auffassung von Intelligenz herausgestellt hat (s. oben, Abschnitt „Definitionen“) wenig gemeinsam.

Messung

Im Zuge der Entwicklung und Überprüfung der Konzepte und Modelle mussten Situationen und Aufgaben gefunden werden, die intelligentes Verhalten hervorrufen, damit dieses registriert und eingeschätzt werden kann. Geeignete Aufgaben sollten folgende Eigenschaften haben:

- Zur Lösung der Aufgabe sollte Intelligenz nötig sein, nicht etwa nur Schnelligkeit, spezielles Wissen oder (motorische) Geschicklichkeit.

- Die Lösung der Aufgaben sollte Menschen unterschiedlich gut gelingen und somit deren Leistungsfähigkeiten differenziert abbilden.

Dies führte im Laufe der Zeit zu einer großen Sammlung von Denkaufgaben, deren Zusammenhang zu Intelligenz zunächst von Experten angenommen (Inhaltsvalidität) und im empirischen Prozess dann immer wieder überprüft wurde (Konstruktvalidität). Besonders gründlich untersuchte und mit vielen Personen durchgeführte Aufgabengruppen wurden zu sogenannten Intelligenztests zusammengestellt. Bereits 1905 kamen solche Intelligenztests zum Einsatz, um Kinder zu identifizieren, die von einer besonderen schulischen Förderung profitieren konnten (Binet & Simon). Ein weiterer Bereich, in dem der Entwicklung und Erprobung von Intelligenztests große Aufmerksamkeit gewidmet wurde, war der klinische Kontext. Besonders Einbußen der Denkfähigkeit aufgrund von Erkrankungen des Gehirns oder von Intoxikationen (Alkoholmissbrauch) sollten erkannt und messbar gemacht werden, auch um die Wirksamkeit von therapeutischen Maßnahmen auf die Intelligenz abschätzen zu können (Wechsler, 1944, 1964).

Als mathematischer Ausdruck für den Gesamtwert wurde bei Kindern zunächst der Intelligenzquotient als das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Leistung und der erwarteten Leistung berechnet. Als Formel ausgedrückt:

Eine solche Logik kann für das Erwachsenenalter jedoch nicht gelten, da sie voraussetzt, dass Intelligenz genauso wie das Lebensalter linear und zeitlebens ansteigt. Das ist aber nicht der Fall. Zwischen dem 12. und etwa dem 20. Lebensjahr nimmt der Anstieg der Intelligenz deutlich ab und erreicht ein Plateau. Wechsler hat daher zur Bestimmung der Intelligenz ein Maß entwickelt, das die individuelle Leistung (Anzahl richtig gelöster Aufgaben) mit den Leistungen einer Gruppe vergleicht, der die untersuchte Person angehört (z.B. Gleichaltrige, gleiches Geschlecht). Die Verteilung von richtigen Aufgabenlösungen in einer genügend großen Gruppe von Personen nähert sich recht gut einer Normalverteilung an. Daher können deren sehr praktische mathematische Eigenschaften genutzt werden: Der Mittelwert einer solchen Verteilung ist bestimmbar und einzelne Werte können in Abschnitten dieser Verteilung ausgedrückt werden. Wechsler nutzte die traditionelle Bezeichnung „Intelligenzquotient“ für dieses Maß und definierte 100 als deren Mittelwert (dies entsprach im alten Konzept der genauen Übereinstimmung zwischen tatsächlicher und erwarteter Leistung) und 15 als Standardabweichung. Auf diese Weise konnten alle Einzelwerte in Relation zum Mittelwert interpretiert werden und „höhere“ oder „niedrigere“ Intelligenzquotienten (also Leistungen in einem Intelligenztest) erkannt werden. Dieses Maß nennt man daher den „Abweichungs-Intelligenzquotienten“ (Abweichungs-IQ), im Sinne der Abweichung vom Mittelwert. Wiederum als Formel ausgedrückt:

Dabei ist wichtig, dass dieses Maß weder mit dem alten, „echten“ Intelligenzquotienten gleichgesetzt werden kann, noch eine Aussage über eine persönliche Eigenschaft enthält: Zunächst handelt es sich lediglich um den in einem speziellen Test (das heißt also: in einer Sammlung von Denkaufgaben) erzielten Gesamtwert. Demzufolge können ganz unterschiedliche „Intelligenzquotienten“ entstehen, wenn eine Person verschiedene Intelligenztests (d.h. verschiedene Sammlungen von Denkaufgaben) bearbeitet.

Der Intelligenzquotient ist ein statistisches Maß und gibt an, welche Leistung eine Person in einem bestimmten Intelligenztest im Vergleich zu ihrer Bezugsgruppe erreicht hat.

Welchen Intelligenzquotienten hat ein 10-jähriges Kind, dessen Intelligenzalter nach der Lösung entsprechender Aufgaben bei 13 Jahren liegt? Welchen Intelligenzquotienten würde man einem 40-jährigen Erwachsenen zuschreiben, der – eigentlich – durchschnittlich intelligent ist, für den aber die Testserie für 20-Jährige verwendet werden muss, weil ab diesem Alter kein Anstieg der Leistungsfähigkeit mehr verzeichnet werden kann? („Ursprünglicher Intelligenzquotient“)

Welchen IQ-Wert erhält eine Person, deren Testrohwert zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert ihrer Bezugsgruppe liegt? Welches wären die Mittelwerte für 20-jährige, 30-jährige, 40-jährige und 70-jährige Personen? („Abweichungs-Intelligenzquotient“)

Die Lösung finden Sie am Ende des Kapitels.

Im Verlauf des Prozesses der Entwicklung der oben beschriebenen Modelle und Konzepte und deren Prüfung mit den gesammelten Denkaufgaben konnte festgestellt werden, welche der Intelligenztestaufgaben am besten in der Lage sind, genau die kognitiven Leistungen anzusprechen, welche in den Modellen der Intelligenz einbezogen und definiert wurden und welche vermuteten Elemente der Modelle nicht bestätigt werden konnten. Die heute verfügbaren, wissenschaftlich entwickelten Tests zur Prüfung der Intelligenz sind bei angemessener Anwendung und Auswertung gut geeignet, die Intelligenz einer Person einzuschätzen. Da Intelligenz ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelfähigkeiten darstellt, ist bei der Interpretation eines Testergebnisses stets darauf zu achten, welchen Bereich der Intelligenz dieses spezielle Verfahren abdeckt.

Exkurs: Intelligenztests

Die folgende Übersicht benennt einige der gängigen und bewährten Intelligenztests für Erwachsene und/oder Kinder und Jugendliche. Die Qualitätskriterien für diese Verfahren (und psychologische Tests generell) sind an strengen wissenschaftlichen Vorgaben orientiert (vgl. DIN 33430 [https://www.din33430portal.de] und Testkuratorium der Deutschen Gesellschaft für Psychologie [https://www.psychologie.de/ueber/gremien/testkuratorium/]).

| Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) |

Traditionelle, mehrfach aktualisierte, sehr verbreitete (auch international) Tests; nur in Einzelanwendung, erfordert Ausbildung |

| Intelligenz-Struktur-Test 2000-R (IST 2000-R) | Speziell in Deutschland entwickelter Tests, vor allem für leistungsfähige Erwachsene, wird in Bildung und Beruf eingesetzt, auch Gruppentestung |

| Grundintelligenztest (CFT 20-R) | Weitgehend bildungsunabhängige Intelligenzmessung („culture fair“) durch Aufgaben zum logischen Denken, ebenfalls in Bildung und Beruf eingesetzt, Versionen auch für Kinder vorhanden |

| Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT) | Schätzung der allgemeinen, kristallinen Intelligenz durch hoch-geübte Fertigkeiten (Wortschatz), wird vor allem bei klinischen Gruppen eingesetzt |

| Kaufmann Assessment Battery for Children (KAB-C) | Ursprünglich auf neuropsychologischer Basis konzipierter Intelligenztest für Kinder, Revision mit Wechsler-Konzept vergleichbar, nur in Einzeltestung einsetzbar |

| Progressive Matrizen, Figure-Reasoning-Test | Schätzung allgemeiner Intelligenz (logisches Denken) durch Serie ähnlicher Aufgaben, die wenig Vorkenntnisse erfordern, ökonomisch, Versionen für verschiedene Altersgruppen |

Wenn Sie das nächste Mal einen „Intelligenztest“ im Internet machen: Achten Sie darauf, welche Aufgaben verwendet werden und ob sie breit gefächerte, ganz unterschiedliche Anforderungen stellen!

In jüngerer Zeit werden als wichtigste Grundelemente zur Erklärung von Unterschieden in der Intelligenz vor allem zwei „Basiseigenschaften“ diskutiert, die für intelligente Leistungen (auch in Intelligenztests) verantwortlich sein dürften: Die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung und die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses [4]. Beide Eigenschaften scheinen eng mit biologischen Grundlagen (s. Exkurs „Biologische Grundlagen der Intelligenz“) der Intelligenz verbunden zu sein. Sie dürften zentrale Voraussetzungen für eine „richtige“ Lösung im Denkprozess sein, da es bei komplexen Anforderungen wichtig ist, sowohl eine Vielzahl von unterschiedlichen Informationen rasch abzuwägen und aufeinander zu beziehen, als auch die Teilergebnisse dieser Informationsverarbeitung für übergeordnete Urteilsprozesse kurzzeitig speichern und wieder abrufen zu können. Dabei scheint im Arbeitsgedächtnis vor allem die Fähigkeit der Aufmerksamkeitssteuerung (was ist relevant, was nicht) verankert zu sein.

Exkurs: Biologische Grundlagen der Intelligenz

Zusammenhänge zwischen psychometrisch gemessener Intelligenz (meist allgemeiner Intelligenz) und anatomischen Merkmalen des Gehirns haben sich zeigen lassen, aber fallen sehr gering aus. So betragen Beziehungen zwischen Gehirngröße und -gewicht und Intelligenz etwa r=.15 bis .20. Die Geschwindigkeit der Reizweiterleitung (auch bei Reflexen, z.B. beim Patellarsehnenreflex) und Intelligenz korrelieren zu etwa –.40, so dass angenommen werden kann, dass allgemein eine schnelle Verarbeitung auch sensorischer Informationen kognitive Leistungsfähigkeit begünstigt. Der bei der Lösung von Intelligenztestaufgaben im Gehirn beteiligte Bereich ist vor allem der präfrontale Kortex, was durch bildgebende Verfahren gut belegt ist. Dabei sind offenbar der Grad der Myelinisierung (verantwortlich für schnelle Reizweiterleitung) und die Dicke des Kortex mit höherer fluider Intelligenz assoziiert. Vielversprechend sind Ergebnisse, die Stoffwechselvorgänge im Gehirn mit kognitiver Leistungsfähigkeit/Intelligenz in Verbindung bringen. Nach der „neuronalen Effizienzhypothese“ arbeitet das Gehirn von höher Begabten gegenüber weniger intelligenten Personen mit geringerer Aktivierung vor allem bei mittelschweren Aufgaben – es nutzt Ressourcen besser. Bei hochkomplexen Aufgaben ist die Relation gegenläufig, Intelligente zeigen eine höhere Aktivierung.

Intelligenz im Alltag

Die geschilderten Definitionen und Strukturmodelle der Intelligenz ebenso wie die damit zusammenhängende Art der Messung dieses Merkmals wären vielleicht interessante, aber dennoch akademische Gegenstandsbereiche, wenn diese Erkenntnisse keine Alltagsrelevanz hätten. Gerade im Hinblick auf die allgemeine, „akademische“ Intelligenz der untersuchten Personen zeigen sich jedoch hinreichend evidenzbasierte Beziehungen zu zahlreichen, wesentlichen Bereichen des Lebens. Zwei davon werden hier beispielhaft ausgewählt und dargestellt.

Beispiel 1: Schul- und Berufserfolg

Auf den ersten Blick erscheint es einleuchtend, dass Schul- und Berufserfolg mit Intelligenz zusammenhängen: Sowohl Schule als auch Beruf verlangen in wesentlichen Bereichen kognitive Leistungen. Bei näherer Betrachtung regen sich jedoch Zweifel. Schulerfolg wird meist in Noten ausgedrückt, Berufserfolg in Einkommen, Position auf der Karriereleiter oder in zählbaren Kriterien wie Verkaufszahlen, produzierte Stücke, Anzahl der Publikationen u.v.m.

Aufgabe 4

Notieren Sie, an welchen Kriterien sich Ihrer Meinung nach Ihr Studienerfolg zeigt!

Noten, Einkommen oder die Anzahl von beruflichen Einzelleistungen als Kriterien von Erfolg hängen jedoch zweifelsohne nicht nur von kognitiver Leistungsfähigkeit, sondern auch von vielen anderen Einflussfaktoren ab. Leistungsmotivation und Interesse an der Aufgabe, Erfolgszuversicht, Unterstützung durch andere (Eltern, Kollegen), Vorhandensein von Ressourcen (Material, Informationen), sogar die ausreichende Befriedigung von Grundbedürfnissen (Nahrung, Schlaf, Wärme) können den Erfolg fördern oder – im Falle des Fehlens – verhindern. Man könnte also argumentieren, dass es weniger von der individuellen Intelligenz des Einzelnen abhängt, ob er oder sie in der Schule gute Noten schreibt oder beruflich vorankommt. Entscheidend könnten diese anderen Bedingungen oder eventuell sogar allgemeine soziale Faktoren sein – zum Beispiel die soziale Herkunft einer Person, ihr Geschlecht oder die wirtschaftliche Situation in der Region, in der sie aufwächst. Unter all diesen wichtigen Prädiktoren, die tatsächlich einen mehr oder weniger großen Beitrag zur Aufklärung von Unterschieden in Schul- und Berufserfolg leisten, hat sich jedoch die allgemeine Intelligenz als die Variable herausgestellt, die am besten zur Vorhersage der künftigen Ergebnisse geeignet ist.

Rost [3] fasst die Vielzahl der Studien zusammen, die sich mit dem Zusammenhang von Intelligenz und Ausbildungs- und Berufserfolg in Deutschland, Europa und den USA beschäftigt haben. In verschiedenen Stichproben und mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen konnte immer wieder belegt werden, dass die Intelligenz etwa zu r=.50 mit Ausbildungs- oder Berufserfolg korreliert und damit allen anderen bisher untersuchten Prädiktoren überlegen ist – mit Ausnahme von Arbeitsproben, die direkt erfassen, was später als Tätigkeit ausgeführt wird. Folgende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:

- Die Korrelation zwischen Berufserfolg und Intelligenz ist um so höher, je kognitiv anspruchsvoller ein Beruf ist und je eher in einem Berufsfeld die Lösung von immer neuen Problemen verlangt wird, ebenso wie der Transfer von bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen auf neue Fragestellungen.

- Der Zusammenhang bleibt bei unterschiedlichen Kriterien für Ausbildungs- oder Berufserfolg bestehen, z.B. Noten in einer Abschlussprüfung, Einkommen, beruflicher Status oder Beurteilung durch Vorgesetzte, obgleich die Höhe des Zusammenhangs variiert (zwischen r=.3 und r=.7 – die niedrigsten Korrelationen wurden mit Einkommen erzielt).

- Es ist jeweils die allgemeine Intelligenz, nicht spezifische Einzelfähigkeiten, die die beste Vorhersage ermöglichen. Letztgenannte leisten, wenn überhaupt, nur einen sehr kleinen Beitrag zur Vorhersage von Erfolg in manchen Berufen. Zusätzlich zur allgemeinen Intelligenz können eher nicht-intellektuelle Faktoren, zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit für unterschiedliche Erfolgsaussichten im Beruf verantwortlich sein.

Beispiel 2: Gesundheit und Lebenserwartung

Das Gebiet der Kognitiven Epidemiologie sammelt Daten zum differentiellen Vorhersagewert der Intelligenz bei einer Vielzahl von Erkrankungen einschließlich des Sterberisikos [3], [5]. Dazu gehören beispielsweise Herzkrankheiten, Demenz, Mundgesundheit, posttraumatische Belastungsstörungen und Suizid. Höher Intelligente in den meist großen untersuchten Stichproben hatten geringere Wahrscheinlichkeiten, die jeweilige Erkrankung zu zeigen (bzw. Suizid zu begehen) als niedriger Intelligente. Intelligenz wird als protektiver Faktor aufgefasst, da „positive biologische und psychosoziale Faktoren ... die Intelligenzentwicklung [stimulieren], und Intelligentere ... sich im Allgemeinen gesundheitsbewusster [verhalten] und ... in der Regel in einer gesünderen Umwelt [leben]“ ([3], S. 366). Das heißt auch, dass sozioökonomische Bedingungen (s. Kapitel 2.6.5.) für die Zusammenhänge eine Rolle spielen. Allerdings stehen diese – vermutlich vermittelt über Bildungsfaktoren – wiederum mit Intelligenz in Beziehung. Diese zeigte sich nämlich auch dann noch als relevant, wenn der sozioökonomische Status berücksichtigt (auspartialisiert) wurde.

Intelligenz wird nicht nur als potentiell protektiver Faktor für Erkrankungen angesehen, sondern viele Erkrankungen gehen auch mit Einschränkungen der kognitiven Leistungsfähigkeit einher, was bereits Wechsler in der Arbeit mit seinen Patienten zur Entwicklung seiner bekannten Intelligenztests veranlasst hatte (s. Exkurs „Intelligenztests“). Wenn – aus welchen Gründen auch immer – Intelligenz weit unter dem Mittelwert der entsprechenden Bezugsgruppe liegt (s. Abweichungs-IQ), führt dies unter Umständen zu weitreichenden Einschränkungen für die Betroffenen bis hin zu der Unfähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben in unserer komplexen Gesellschaft zu führen. Nach dem ICD-10 (https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/) gelten Intelligenzleistungen (mit entsprechend geeigneten Verfahren gemessen), die einem Intelligenzquotienten von unter 70 (zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert) entsprechen, als Intelligenzminderung (https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2019/block-f70-f79.htm) mit folgenden Abstufungen:

- IQ 50–70 – leicht (ICD-Schlüssel F70)

- IQ 35–49 – mittelgradig (F71)

- IQ 20–34 – schwer (F72)

- IQ unter 20 – schwerst (F73)

Damit sind niedrige Intelligenzleistungen als „Erkrankung“ definiert, die besondere Unterstützungsleistungen durch andere rechtfertigt und verlangt.

Erklärung von Intelligenzunterschieden

Intelligenz gilt als eines der stabilsten Persönlichkeitsmerkmale. Vorhersagen von Intelligenz im Erwachsenenalter werden ab etwa dem 12. Lebensjahr relativ genau, wiederholte Messungen über den Lebenslauf korrelieren sehr hoch miteinander (bei Messungen im Abstand von >60 Jahren immer noch rtt ∼.70). Dies wirft die Frage auf, was zu der Stabilität von Intelligenz und damit auch zu gleichbleibenden Intelligenzunterschieden zwischen Personen beiträgt. Sowohl genetische Einflüsse als auch Umweltfaktoren wurden schon von Anfang der Intelligenzforschung an untersucht. Die alte Frage nach dem „entweder/oder“ gilt als überwunden und wurde durch die Analyse der relativen Anteile ersetzt, mit der genetische oder Umweltbedingungen für die Varianz der Intelligenz in einer Population verantwortlich gemacht werden können. Heute interessiert vor allem die Art des Zusammenwirkens der Einflüsse. Studien zur Molekulargenetik ermöglichen es, einzelne Gene beziehungsweise deren Kombinationen („polygene Scores“) mit kognitiven Funktionen in Verbindung zu bringen und die Beziehungen zwischen Genen mit Beziehungen zwischen phänotypischen Merkmalen zu vergleichen. Die Ergebnisse dieses noch relativ in den Anfängen befindlichen Gebietes sind jedoch weniger verlässlich als die Erkenntnisse der klassischen quantitativen Verhaltensgenetik, die mit den Vergleichen von getrennt und gemeinsam aufgewachsenen eineiigen und zweieiigen Zwillingen und Adoptionsfamilien in inzwischen Tausenden von Studienteilnehmern in vielen Ländern zu recht ähnlichen Schätzungen geführt haben. Diese zeigen, dass Gene und Umwelt zu je etwa 50% Unterschiede in der Intelligenz vorhersagen. Diese Anteile gelten als Durchschnitt, da sämtliche Schätzungen populationsabhängig sind: Je homogener Umweltbedingungen sind, desto mehr muss die Varianz in der Intelligenz auf genetische Faktoren zurückgehen. Je heterogener die Umwelten sind, aus der die untersuchten Personen stammen, desto geringer wird der Erblichkeitsanteil. Außerdem ist wichtig, bei Umwelteinflüssen zwischen geteilter und nicht geteilter Umwelt zu unterscheiden (getrennt aufgewachsene eineiige Zwillinge teilen zwar ihre Gene, nicht aber ihre Umwelt, gemeinsam aufgewachsene haben sowohl gemeinsame, als auch nicht geteilte Umwelten).

Nicht nur die Stichprobe spielt eine Rolle für die ermittelten Anteile, sondern auch andere Faktoren, zum Beispiel das Alter der untersuchten Personen. Plomin und Mitarbeiter (nach [3]) geben folgende Übersicht für Schätzungen in verschiedenen Altersgruppen:

|

|

Gene |

Geteilte Umwelt |

Nicht-geteilte Umwelt |

Messfehler |

|---|---|---|---|---|

|

Kinder |

40% |

25% |

25% |

10% |

|

Erwachsene |

60% |

0% |

35% |

5% |

Es ist ersichtlich, dass Unterschiede zwischen erwachsenen Personen in der Intelligenz eher mit genetischen Faktoren zusammenhängen, während im Kindesalter der Umwelt als Varianzquelle eine größere Bedeutung zukommt. Dies unterstreicht, wie sinnvoll es ist, für Intelligenz förderliche Umwelten im Kindesalter zu schaffen. Die höhere „Erblichkeit“ von Intelligenz im Erwachsenenalter wird dadurch erklärbar, dass Erwachsene die ihren kognitiven Fähigkeiten entsprechenden Umwelten aufsuchen, beispielsweise durch entsprechende berufliche Aufgaben, Interessen oder Alltagsaktivitäten. Dies kann als typisches Beispiel für eine Genotyp-Umwelt-Interaktion angesehen werden. Die Ergebnisse zur Veränderung der Erblichkeit von Merkmalen im Lebenslauf insgesamt (deutlich zum Beispiel bei der Untersuchung von eineiigen Zwillingen, die getrennte Lebenswege hatten) sind jedoch mit „einfachen“ Erblichkeitsmodellen nicht vereinbar. Daher werden zukünftig die Erkenntnisse der Epigenetik wichtig, die Einflüsse auf die Aktivität von Genen untersucht. Die Wirkung von frühkindlichen Stressfaktoren auf epigenetische Veränderungen und in der Folge auf ein gesteigertes Risiko für Erkrankungen konnte bereits nachgewiesen werden.

2.3.1.2. Persönlichkeits- und Temperamentsmerkmale

Intelligenz und kognitives Leistungsvermögen betreffen wichtige Eigenschaften eines Menschen. Allerdings stellen sie nur einen Ausschnitt aus der Gesamtheit dessen dar, was seine Einzigartigkeit, seine Persönlichkeit ausmacht. Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, was Persönlichkeit alles umfasst, seien folgende Beispiele für Definitionen genannt (nach [1]): Persönlichkeit ...

- ... ist die mehr oder weniger stabile Organisation von Charakter, Temperament, Intellekt und physischen Eigenschaften einer Person, die deren einzigartige Anpassung an die Umgebung bestimmt (Eysenck & Allport, zit. nach [1], S. 47f).

- ... sind die unterscheidbaren Verhaltensmuster (einschließlich Gedanken und Gefühle), die die individuelle Anpassung eines Individuums an die Situationen in seinem Leben kennzeichnen (Mischel, zit. nach [1], S. 136).

- … ist das, was vorhersagt, wie eine Person sich in einer bestimmten Situation verhält: die Gesamtheit nicht-situativer Verhaltensbedingungen (Cattell, zit. nach [1], S. 64).

- ... ist die einzigartige Struktur von Persönlichkeitszügen (eng. traits) eines Individuums (Guilford, zit. nach [1], S. 48).

Aufgabe 5

Suchen Sie im Internet nach weiteren Definitionen der Persönlichkeit und vergleichen Sie sie mit den hier gegebenen. Prüfen Sie am Ende des Abschnitts, welche Aspekte in den vorgestellten Modellen nicht angesprochen werden.

Diese Definitionen haben viel gemeinsam, weisen aber auf unterschiedliche Schwerpunkte hin. Persönlichkeit wird insgesamt als

- ... Organisation, Struktur oder Muster von Eigenschaften (und Verhaltensweisen) angesehen.

Dazu kommt, dass diese(s)

- ... als intraindividuell stabil angenommen wird,

- ... sich von Person zu Person unterscheidet,

- ... der Anpassung an die Umwelt dient und

- ... das Verhalten einer Person vorhersagt.

Die Suche nach Eigenschaften, die die Persönlichkeit konstituieren, wurde daher unter Beachtung dieser zusätzlichen Aspekte vorgenommen. Eigenschaften im Sinne von traits („Persönlichkeitszug“) veranlassen ein Individuum dazu, sich in verschiedenen Situationen in einer immer wiederkehrenden, ähnlichen, für es selbst „typischen“ Weise zu verhalten. Damit sind sie von den „states“ (aktuellen Zuständen) abzugrenzen, die in der Regel kurzzeitig und variierend sind und auch außerhalb der Person liegende Anlässe haben können.

Exkurs: Typologien

Wie viele unterschiedliche Persönlichkeiten gibt es?

Wenn jedes Individuum einzigartig und anders als andere ist, können seine Reaktionen kaum aufgrund von allgemeinen Gesetzmäßigkeiten vorhergesagt oder erklärt werden. Um die Komplexität menschlichen Verhaltens zu reduzieren und Anhaltspunkte für dessen „Ursachen“ zu finden, wurde schon immer nach Gruppen von Personen gesucht, die ähnlich reagieren und Verhaltensweisen gemeinsam haben. Geschlechtsgruppen („typisch“ Mann, „typisch“ Frau) oder kulturell-ethnische Gruppen („typisch“ deutsch) können zum Beispiel dazu benutzt werden, um Erwartungen über das Verhalten von Angehörigen dieser Gruppen zu bilden und die vielfältigen Reaktionen von Frauen oder deutschen Personen auf vermeintlich „typische“ Muster zu reduzieren. Sternzeichen sind ebenfalls eine beliebte Gruppierungsmethode, um das Verhalten (oder gar das Schicksal) eines typischen Skorpions vorherzusagen oder einer Person, die im Jahr des Drachens geboren wurde. Auch biologische Faktoren wurden zur Gruppenbildung genutzt, z.B. Körpersäfte (schwarze und gelbe Galle, Blut und Schleim bereits durch Hippokrates) oder der Körperbau (athletisch, pyknisch, leptosom durch E. Kretschmer, 1961), wobei Menschen mit ähnlichen biologischen Voraussetzungen ähnliche „Temperamente“ zugeschrieben wurden. Solche Typologien besitzen u.U. eine hohe intuitive Plausibilität und scheinen dadurch bestätigt, dass jedem einzelne Personen einfallen, die zu den Typen zu passen scheinen. Ganz gleich aber, ob zwei, vier oder zwölf verschiedene Typen von Persönlichkeiten beschrieben wurden, konnte die Vielzahl menschlicher Verhaltensweisen bei empirischer Prüfung nicht zufriedenstellend solchen Typen zugeordnet werden – die Unterschiede zwischen Personen, die ein und demselben Typus zugeordnet wurden, waren in der Regel nicht geringer als die zwischen unterschiedlichen Typen, und viele Personen ließen sich keinem der vorgeschlagenen Typen zuordnen. Daher werden Persönlichkeitsunterschiede heute mit Eigenschaften beschrieben, die mehr oder stark ausgeprägt sein können. Die Kombination dieser sogenannten Persönlichkeitsdimensionen (und der jeweiligen individuellen Ausprägungen hinsichtlich der Dimensionen) führt zu einer praktisch unendlichen Vielzahl von individuellen Mustern.

Im Folgenden werden zwei Beispiele für dimensionale Gesamtmodelle der Persönlichkeit skizziert, die theoretisch einflussreich und vielfach empirisch untersucht wurden: Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit und die biosoziale Persönlichkeitstheorie von Cloninger. Als drittes Beispiel wird das psychodynamische Modell der Persönlichkeit nach Freud kurz skizziert, das seinen klinischen Arbeiten und der psychoanalytischen Therapie zugrundliegt (ausführliche Darstellung vgl. Kapitel 5.3.2.2.).

Beispiel 3: Das Fünf-Faktoren-Modell

Wenn Menschen sich oder andere Personen beschreiben, nutzen sie dabei eine Vielzahl von Begriffen, die Verhalten, Motive, Gefühle, Stimmungen und vieles mehr beinhalten. Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit ist aus der Analyse dieser (Alltags-)Beschreibungen hervorgegangen. Ausgehend von der Annahme, dass wir besonders differenziert sprachlich ausdrücken, was wichtig und bedeutsam für das Zusammenleben ist, entwickelten verschiedene Forschergruppen auf der Basis von umfassenden Begriffssammlungen in mehrstufigen Reduktionsprozessen sehr allgemeine Beschreibungskategorien, die unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit abdecken und unter die sich alle Einzelbeschreibungen subsummieren lassen („lexikalischer Ansatz“). Es zeigten sich jeweils fünf breite Bereiche, auch wenn Ausgangsdaten und Vorgehen von Forschergruppe zu Forschergruppe etwas unterschiedlich waren.

Diese Bereiche sind als „Big Five“ bekannt geworden und werden als grundlegende Eigenschaften aufgefasst, in denen jede Person niedrige bis hohe Ausprägungen erzielen kann und deren Zusammenspiel die einzigartige Beschaffenheit ihrer Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. Tabelle 2 zeigt diese fünf Eigenschaften zusammen mit Beispielen für deren inhaltliche Bedeutung.

|

|

hoch |

niedrig |

|---|---|---|

|

Extraversion (eng. extraversion, E) |

Unternehmungslustig, aktiv, gesellig, gesprächig |

Zurückhaltend, verschlossen, schweigsam, ernst |

|

Neurotizismus (eng. neuroticism, N) |

Nervös, ängstlich, erregbar, besorgt, empfindlich |

Ausgeglichen, gelassen, entspannt, sicher |

|

Gewissenhaftigkeit (eng. conscientiousness, C) |

Sorgfältig, zuverlässig, genau, systematisch |

Sprunghaft, nachlässig, spontan |

|

Verträglichkeit (eng. agreeableness, A) |

Freundlich, kooperativ, mitfühlend, wohlwollend |

Feindselig, starrköpfig, skeptisch, wetteifernd |

|

Offenheit für Erfahrungen (eng. openness to experience, O) |

Phantasievoll, interessiert, offen für Neues, einfallsreich |

Sachlich, traditionell, festgelegt |

Besonders die ersten beiden Dimensionen, Extraversion (E) und Neurotizismus (N), sind nicht nur im Modell der "Big Five", sondern auch in anders gewonnenen Modellen der Persönlichkeit immer wieder gefunden worden (z.B. im sehr bekannten Modell von Eysenck werden drei breite Eigenschaften definiert – neben E und N noch Psychotizismus (P), der Elemente von A und C enthält). Daneben gibt es Modelle, die andere Schwerpunkte als die "Big Five" setzen. Zum Beispiel analysiert Zuckerman [6] seit den 1960er Jahren insbesondere die Eigenschaft des „sensation seeking“, das das Streben nach neuen, intensiven und oft mit Risiken verbundenen Erfahrungen und Erlebnissen beschreibt. Er ordnet diese Eigenschaft in ein System zusammen mit Extraversion/Soziabilität und Neurotizismus/Ängstlichkeit ein. Es gibt also ebenfalls inhaltliche Überlappungen mit den „Big Five“, aber ein bestimmter Verhaltens- und Erlebensbereich (hier: sensation seeking) wird besonders fokussiert. Das Risikoverhalten von Personen mit hohem „sensation seeking“ machte dieses Konzept für die Erklärung auch von gesundheitsgefährdenden Lebensstilen interessant: Rauchen, Alkohol- oder Drogenkonsum, sexuelle Kontakte, riskante Sportarten sind tendenziell häufiger bei diesen Personen.

Costa und McCrae (1992, zit. nach [1]) haben mit der Entwicklung eines Messverfahrens zur Erfassung der "Big Five" die Untersuchung des Modells weltweit inspiriert. Das NEO-Persönlichkeitsinventar (in Deutschland: NEO-PI-R [7]) und mit diesem verwandte Fragebögen wurden inzwischen in sehr vielen Stichproben und Regionen eingesetzt, um die Brauchbarkeit des Modells zu prüfen und die gefundenen Dimensionen zu replizieren. Obwohl vor allem die „Offenheit für Erfahrungen“ nicht immer inhaltlich ganz eindeutig und vergleichbar war, erwies sich das Modell insgesamt jedoch als sehr stabil und interkulturell anwendbar, was seinen großen Einfluss erklärt. Es hat sich bewährt, um beispielsweise die Stabilität der erfassten fünf Eigenschaften über den Lebenslauf intraindividuell zu prüfen (alle Dimensionen zeigen hohe Langzeitstabilitäten) und die interindividuelle Entwicklung der Eigenschaften im Lebensverlauf zu prüfen (Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit nehmen eher zu, Offenheit ab einem Alter von ca. 60 Jahren eher ab, während Extraversion und Neurotizismus ab dem Alter von ca. 40 Jahren stabil bleiben). Die "Big Five" werden auch als relevant in der klinischen Psychologie angesehen. Obwohl das Modell die Variation von Dispositionen in der Gesamtbevölkerung umfassen soll, können extreme Ausprägungen in einzelnen Dimensionen mit psychischen Auffälligkeiten korrelieren und weisen bei einer dimensionalen Einordnung von klinischen Störungen Zusammenhänge zum Beispiel mit Persönlichkeitsstörungen auf. Insbesondere hinsichtlich Neurotizismus, der emotionale Instabilität, ängstlichkeit und Erregbarkeit beinhaltet, gibt es Bezüge zur paranoiden (ängstliches Misstrauen), zur emotional instabilen, zur impulsiven, zur Borderline (instabiles Selbstbild und Beziehungen) und zur ängstlichen und abhängigen Persönlichkeitsstörung. Verträglichkeit ist relevant bei der dissozialen, aber auch bei der paranoiden oder schizoiden Störung. Zwanghafte Züge können mit einer gesteigerten Gewissenhaftigkeit assoziiert sein. Insgesamt deuten Persönlichkeitsstörungen auf ein charakteristisches Muster von (zum Teil extremen) Eigenschaften hin, die wenig situationsangemessen moduliert werden, sondern in unangepasstem Verhalten sichtbar werden.

Beispiel 4: Die biosoziale Theorie von Cloninger

Biologische Grundlagen für die Ausprägung von Persönlichkeitsunterschieden verantwortlich zu machen, wurde bereits in der Antike versucht (z.B. die bekannte, im Kontext der Typologien bereits angesprochene Lehre von den „Körpersäften“ in Verbindung mit Temperament von Hippokrates). Auch die modernen Erkenntnisse zu spezifischen, neurochemischen und neurophysiologischen Reaktionen bei Personen mit psychischen Störungen machen eine Verbindung zwischen psychischen Eigenschaften und körperlichen Voraussetzungen wahrscheinlich. Ein in den letzten Jahren viel diskutiertes und beforschtes Modell legte Cloninger (1987, zit. nach [1] und [4]) vor, indem er drei wichtige Neurotransmittersysteme annahm, deren Funktionsweise durch Vererbungsprozesse grundgelegt wird und im Laufe der Lerngeschichte des Individuums zu drei breiten Verhaltenstendenzen (Dispositionen, Eigenschaften) führt: Neuheitssuche (eng. novelty seeking, NS) sei mit Dopamin (bzw. Dopamin-verarbeitenden Hirnstrukturen) verbunden, Schadensvermeidung (eng. harm avoidance, HA) mit Serotonin und Belohnungsabhängigkeit (eng. reward dependence, RD) mit Noradrenalin. Dabei steuern diese Neurotransmittersysteme nach der Annahme Cloningers die Art und Weise, wie Menschen Reize wahrnehmen und sich ihnen gegenüber verhalten: durch Aktivierung und Zuwendung bei neuen oder positiven Reizen (eng. behavioral activation system), durch Vermeidung bei bestrafenden oder frustrierenden Ereignissen (eng. behavioral inhibition system) und durch die Stabilität, mit der diese Reaktionen auf Reize beibehalten werden (eng. behavioral maintenance system). Personen mit hoher Ausprägung auf NS sind aktiv, impulsiv, extravertiert und neugierig. Hohe Ausprägungen auf HA äußern sich in Schüchternheit, Ängstlichkeit, Vorsicht und Ermüdbarkeit. Hohe Werte in RD sind mit Anhänglichkeit, Mitgefühl, Ausdauer und Hilfsbereitschaft verbunden.

Wie im Falle des Big-Five-Modells erleichterte die Entwicklung eines Messverfahrens für die drei Persönlichkeitsdispositionen die Überprüfung von Cloningers Annahmen in einer Vielzahl von Studien. Die Verbindung der postulierten Neurotransmittersysteme mit den im „tridimensional personality questionnaire“ gemessenen Eigenschaften NS, HA, und RD wurden über die Korrelation dieser Eigenschaften sowohl mit den Ergebnissen von Challenge-Tests (überprüfung der Hormonantwort nach Gabe von Substanzen, die die jeweiligen Neurotransmittersysteme aktivieren) als auch mit Polymorphismen der Genabschnitte, die die Neurotransmitter kodieren, untersucht. Die Ergebnisse fielen allerdings weniger eindeutig aus als in der ursprünglichen Modellkonzeption angenommen und weisen darauf hin, dass offenbar vor allem die Interaktion der Neurotransmittersysteme bei der Verarbeitung von Reizen zu unterschiedlichen Lernerfahrungen im Individuum führt. Eine spezifische und eindeutige Zuordnung der Neurotransmittersysteme zu genau den angenommen drei Verhaltensdispositionen scheint nach den Befunden wenig wahrscheinlich. Vielmehr sind die komplexen Verhaltensmuster, die unter HA, NS und RD (oder anderen breiten Persönlichkeitseigenschaften) subsumiert werden, ein Produkt ebenso komplexer biologischer Systeme. Diese Auffassung wird in Weiterentwicklungen von Cloningers und anderen biopsychologischen Persönlichkeitsmodellen vertreten. Aktuell werden neben den Neurotransmittersystemen auch Neuropeptide (vor allem Oxytocin) und Steroidhormone (z.B. Testosteron) auf ihre Verbindungen mit Persönlichkeitsunterschieden hin untersucht. Außerdem sollen Unterschiede in der Hirnaktivierung, festgestellt im EEG oder in bildgebenden Verfahren, und deren Zusammenhang mit Persönlichkeitseigenschaften der untersuchten Probanden (z.B. hohe/niedrige Ängstlichkeit) weiteren Aufschluss über die biologische Begründung von Persönlichkeitsunterschieden geben.

Beispiel 5: Das psychodynamische Modell der Persönlichkeit

Anders als die bisher vorgestellten Modelle nehmen psychoanalytische Auffassungen der Persönlichkeit keinen Bezug zu überdauernden Eigenschaften eines Individuums. Sie begreifen die beobachtbaren Verhaltensweisen als Ergebnis von dynamischen Prozessen innerhalb des Individuums, die durch drei Instanzen der Person gesteuert werden: Dem Ich, dem Es und dem über-Ich. Diese Instanzen bilden die Struktur der Persönlichkeit. Das Ich stellt die Verbindung zur Realität her und regelt die aus dem Es und dem über-Ich stammenden Impulse der Person, so dass diese mit den Anforderungen der Umwelt nicht in Konflikt geraten („Realitätsprinzip“). Ebenso vermittelt das Ich zwischen unvereinbaren Ansprüchen aus dem Es, das für existentielle Triebkräfte steht und zentrale Bedürfnisbefriedigung anstrebt (Sexualität, Aggression, „Lustprinzip“), und dem über-Ich, das internalisierte Normen und Erwartungen der Umwelt enthält, die vor allem durch die Eltern vermittelt werden. Diese Strukturen der Persönlichkeit bilden sich nach den Modellvorstellungen im frühen Kindesalter heraus. Allerdings finden sich sowohl für das Gesamtmodell als auch für viele seiner Ableitungen kaum empirische Belege.

Im Bereich von Gesundheit und Krankheit wurde immer wieder gefragt, welche Persönlichkeitseigenschaften das Erkrankungsrisiko beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Krankheit zu bekommen, vorhersagen könnten. Dabei wurden zum einen Konstellationen von Eigenschaften untersucht, z.B. Typ-A-Verhalten (Ungeduld, Ehrgeiz, Feindseligkeit) als Prädiktoren für Herz-Kreislauferkrankungen oder Typ-C-Verhalten (defensives Coping, Hilf- und Hoffnungslosigkeit, wenig Gefühlsausdruck) als Muster zur Vorhersage von Krebserkrankungen. Auch einzelne Eigenschaften, z.B. „Kohärenzsinn“ (generalisiertes Gefühl von Vertrauen und Vorhersagbarkeit) als Schutzfaktor vor Erkrankungen oder Feindseligkeit und Aggressivität als allgemeiner Risikofaktor wurden zum Teil ausführlich untersucht. Insgesamt sind die Ergebnisse dazu jedoch wenig überzeugend: Am ehesten sind die auch in den allgemeinen dimensionalen Modellen enthaltenen breiten Persönlichkeitseigenschaften – vor allem Neurotizismus und die Komponenten einer negativen Affektivität – mit Krankheitsrisiken assoziiert. Eine präzise Vorhersage von Erkrankungen aufgrund von Persönlichkeitseigenschaften ist bisher nicht möglich. Allerdings zeigen sich durchaus Zusammenhänge zu bestimmten Aspekten des Krankheitsverhaltens. So ist Gewissenhaftigkeit mit einem stärker gesundheitsförderlichen Verhalten (und auch besserer Gesundheit) assoziiert und Neurotizismus mit einem vermehrten Auftreten und/oder Wahrnehmen körperlicher Beschwerden sowie mehr selbstberichteter Krankheit.

Lösungen

Lösung zu Aufgabe 2

- Wortflüssigkeit (6)

- Reaktionsgeschwindigkeit (8)

- Schlussfolgern (1)

- Leseverständnis (2)

- Erkennen von räumlichen Beziehungen (4)

- Numerische Fähigkeiten (7)

- Diskrimination von Lautstärke (5)

- Gedächtnisspanne (3)

- Verarbeitungsgeschwindigkeit von Inhalten (8)

- Assoziatives Gedächtnis (3)

- Wissen (2)

- Wahrnehmungsgeschwindigkeit (7)

Lösung zu Aufgabe 3

IQ 130, IQ 50, IQ 130, IQ immer 100

References

[1] Stemmler G, Hagemann D, Amelang M, Spinath FM: Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. 8th ed. Stuttgart: Kohlhammer; 2016.[2] Nisbett RE, Aronson J, Blair C, Dickens W, Flynn J, Halpern DF, Turkheimer E. Intelligence: new findings and theoretical developments. Am Psychol. 2012 Feb-Mar;67(2):130-59. DOI: 10.1037/a0026699

[3] Rost DH. Handbuch Intelligenz. Weinheim, Basel: Beltz Verlag; 2013.

[4] Borkenau P, Egloff B, Eid M, Hennig J, Kersting M, Neubauer AC, Spinath FM. Persönlichkeitspsychologie: Stand und Perspektiven. Psychologische Rundschau. 2005;56(4):271-90. DOI: 10.1026/0033-3042.56.4.271

[5] Stern E, Neubauer AC. Intelligenz: Kein Mythos, sondern Realität. Psychologische Rundschau 2016;67(1):15-27. DOI: 10.1026/0033-3042/a000290

[6] Zuckerman M. Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge: Cambridge University Press; 1994.

[7] Ostendorf F, Angleitner A. NEO-PI-R: NEO-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae. Göttingen: Hogrefe; 2004.