2.2.3. Lernen und Verhalten

1 Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Universitätsklinikum Halle/S., Halle, Deutschland

Lernen bezeichnet einen Prozess, der zu relativ stabilen Veränderungen im Verhalten oder im Verhaltenspotential führt und auf Erfahrungen beruht. Die Fähigkeit, zu lernen, stellt eine der grundlegenden Eigenschaften fast aller Organismen dar, nicht nur des Menschen, ist sie doch eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Anpassung an sich verändernde Umwelten. Anders als Reflexe und Instinkte beruht das Lernen auf Erfahrungen und wird erst durch neuronale Plastizität möglich, also durch eine Veränderung der synaptischen Kommunikation zwischen Nervenzellen und damit einer neuronalen Strukturänderung des Gehirns. Diese Umgestaltung von Verschaltungsmustern erlaubt dem Individuum eine Anpassung von Verhaltensverknüpfungen über die Lebensspanne. Auch die Prägung wird in den Verhaltenswissenschaften nicht dem Lernen zugerechnet, steht sie doch eher für die zwar umweltabhängige, aber streng genetisch determinierte Veränderung von Reaktionsmustern in frühen sensiblen Lebensphasen, wie sie z.B. bei dem Küken auftreten, das nach dem Schlüpfen dem ersten beweglichen Gegenstand folgt, dem es begegnet.

Lernprozesse können in nicht-assoziative (Habituation und Sensitivierung) und assoziative (Klassische und Instrumentelle Konditionierung) untergliedert werden.

Dabei entsteht nicht-assoziatives Lernen, wenn ein und derselbe Reiz wiederholt präsentiert wird und die Reaktionen des Individuums zunehmend schwächer (Habituation) oder stärker (Sensitivierung) werden. Assoziatives Lernen entsteht im Fall der Klassischen Konditionierung durch Assoziation zwischen zwei Stimuli, dem konditionierten Stimulus (CS) und dem unkonditionierten Stimulus (US). Im Fall der Instrumentellen Konditionierung erfolgt die Assoziation zwischen einem Verhalten und einem Verstärker.

2.2.3.1. Nicht-assoziatives Lernen

Sind Sie für Ihr Studium umgezogen? Sicher haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Reize in Ihrer neuen Umgebung Sie zunächst irritiert haben. So haben Sie vielleicht die vor Ihrem Fenster vorbeifahrende Straßenbahn zunächst jedes Mal wahrgenommen und das Fenster geschlossen. Nach einigen dieser Ereignisse aber wird sich Ihre Reaktion abgeschwächt haben. Dieses Absinken der Reaktionsstärke wird als Habituation bezeichnet. Habituation ist ein zentralnervös vermittelter Lernvorgang, der reizspezifisch ist und von Ermüdung oder sensorischer Adaptation zu unterscheiden ist. Letztere erfolgt alleine durch Ermüdung der Sinneszellen. Dagegen handelt es sich bei Habituation um ein kortikales „Nicht-Reagieren“, das uns dabei hilft, Reize ohne neuen Informationsgehalt auszublenden.

Manchmal ist es aber wichtig, wiederholte Reize nicht zu verwerfen, sondern auf sie aufgrund ihrer Wiederholung zu reagieren. Piksen Sie sich zum Beispiel mit einem spitzen Bleistift rhythmisch auf Ihren Unterarm. Einen einzelnen Pikser werden Sie nicht als besonders unangenehm empfinden, die Wiederholung dieses leichten Schmerzreizes führt aber über einen Prozess, der Sensitivierung genannt wird, zu einer Zunahme der Schmerzwahrnehmung und somit zu einer Zunahme Ihrer Reaktionsstärke.

Gerade die einfachen nicht-assoziativen Lernprozesse lassen sich auch neuronal gut darstellen. Wer sich mit den neuronalen Grundlagen dieser und weiterer Lernprozesse detailliert auseinandersetzen möchte, dem sei das Herausgeberwerk „Neurowissenschaften“ von Kandel, Schwartz und Jessell [1] wärmstens empfohlen.

Doch weder Habituation noch Sensitivierung können erklären, warum allein der Gedanke „Es steht ein Zahnarzttermin an!“ bei Ihnen schon zu einem unangenehmen Gefühl führen kann oder ein Krebspatient nach einem oder mehreren Chemotherapiezyklen eine antizipatorische Übelkeit entwickelt, die bereits dann auftritt, wenn er das Krankenhaus betritt. Für diesen Vorgang müssen wir uns mit einem Phänomen auseinandersetzen, das Ivan Pawlow zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkannte – die Klassische Konditionierung.

2.2.3.2. Assoziatives Lernen

Klassisches Konditionieren

Zu Beginn seiner Untersuchungen war Pawlow an Vorgängen in der Speicheldrüse interessiert, für deren Erforschung er im Jahr 1904 den Nobelpreis für Medizin erhielt. Durch die Ableitung von Speichel von Hunden in Teströhrchen konnte er präzise messen, ob und wie viel sie während der Verdauung speichelten. Wenn Futter dargeboten wurde, speichelten die Hunde rasch – ein angeborener Reflex sorgt dafür. Nach wiederholter Untersuchung geschah aber etwas Bemerkenswertes – die Hunde speichelten bereits vor dem Kontakt mit dem Futter. Nur das Sehen des Futters genügte, um den Speichelfluss zu stimulieren. Später reichte dann bereits das Sehen des Futternapfes oder das Hören der Schritte Pawlows oder seines Assistenten aus, um diesen automatischen Reflex auszulösen.

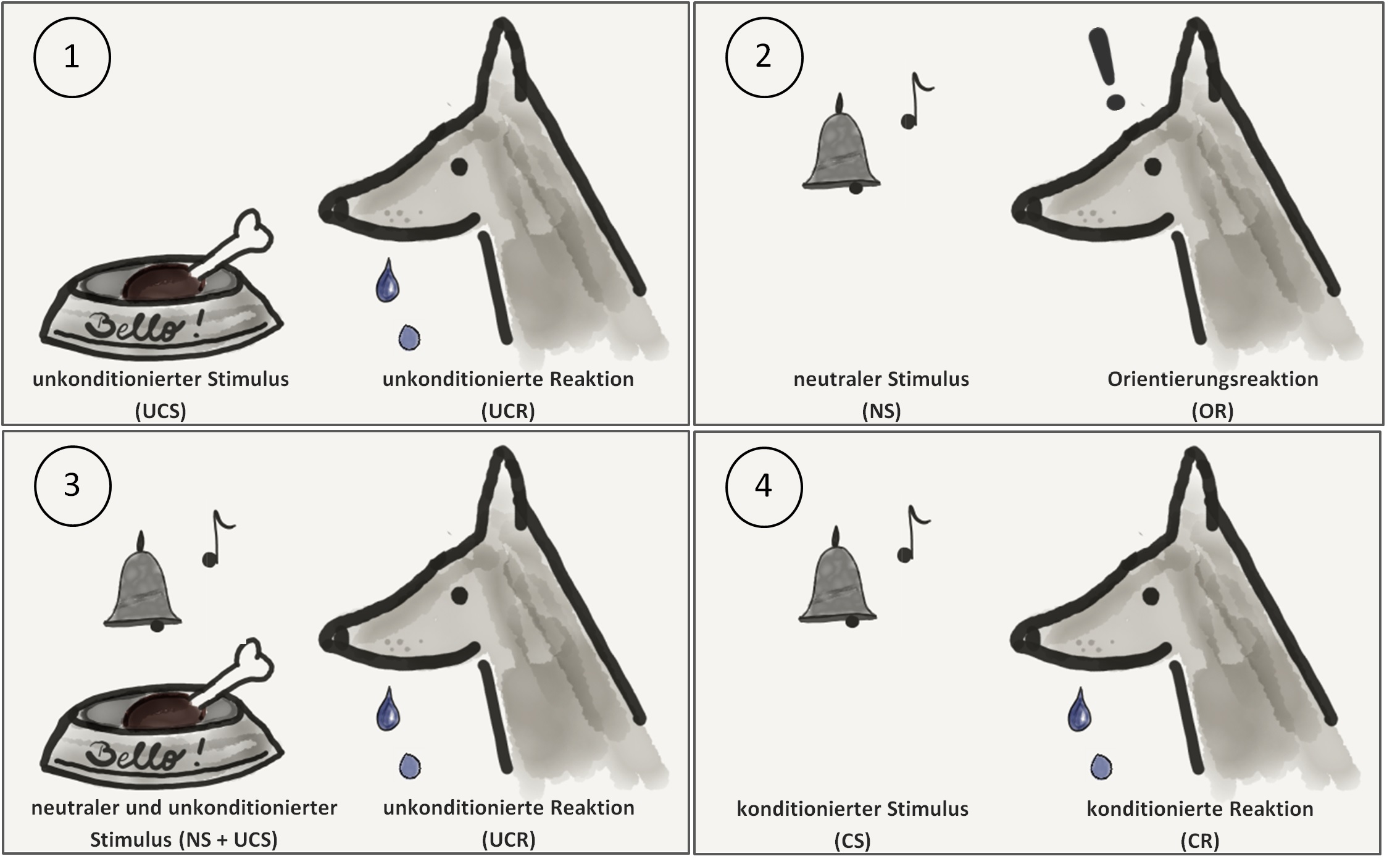

Diese Verknüpfung zwischen zwei Reizen stellt eine fundamentale Art des Lernens dar, die als Klassische Konditionierung beschrieben wird. Abbildung 1 beschreibt deren Ablauf schematisch am Beispiel von Pawlows Experimenten, mit denen er das Phänomen genauer ergründete.

Ausgangspunkt (Phase 1) ist ein unbedingter oder unkonditionierter Stimulus (UCS), hier das Sehen des Futters, der eine unkonditionierte Reaktion (UCR), hier Speichelfluss, bewirkt. Diese Verknüpfung muss nicht gelernt werden, sie ist biologisch vorgegeben. Man nennt sie deshalb unkonditioniert oder „unbedingt“.

In Phase 2 wird ein neutraler Reiz (NS) präsentiert (z.B. ein Glockenton) und sichergestellt, dass dieser nicht die UCR auslöst. Der Organismus zeigt hier nur eine unspezifische Orientierungsreaktion (Phase 2).

Die eigentliche Konditionierung (Phase 3) erfolgt, wenn wiederholt jeweils kurz vor der Präsentation des Futters (UCS) der Glockenton (NS) präsentiert wird – der Glockenton (NS) wird zum Signal für das Auftreten des Futters (UCS).

Dies führt dazu, dass nun (Phase 4) der vormals neutrale Reiz (Glocke) bereits eine Reaktion auslöst, die der UCR entspricht (Speichelfluss). Diese Reaktion nennt man konditionierte Reaktion (CR), der neutrale Stimulus wurde zum konditionierten Stimulus (CS).

Phase 1: Vor der Konditionierung löst das Futter als unkonditionierter Stimulus die unkonditionierte Reaktion des Speichelflusses aus.

Phase 2: Vor der Konditionierung wird ein Glockenton als neutraler Stimulus wahrgenommen, der eine Orientierungsreaktion auslöst.

Phase 3: In der Konditionierungsphase werden Glockenton und Futter wiederholt gemeinsam dargeboten.

Phase 4: Nach der Konditionierung wirkt der Glockenton als vormals neutraler – nun aber konditionierter Reiz als Auslöser des Speichelflusses – der nunmehr konditionierten Reaktion.

Die Wahrscheinlichkeit einer Klassischen Konditionierung ist umso höher, je häufiger CS und UCS gemeinsam auftreten (Kontingenz), je höher ihre zeitliche und räumliche Nähe ist (Kontiguität), je salienter der CS ist, je stärker dieser sich also von der Umgebung abhebt, und je besser wir biologisch auf die Koppelung vorbereitet sind (sog. Preparedness). Aus letztgenanntem Grund ist es wesentlich einfacher, eine Spinnenphobie als eine Steckdosenphobie zu konditionieren.

Man kann sich diese Kenntnisse zunutze machen, um unerwünschte Klassische Konditionierungen zu vermeiden. Z.B. verzichten Kinderärzte (die sich mit Impfungen sehr unbeliebt machen können) oft auf den sehr salienten Reiz des weißen Kittels, um eine Angstkonditionierung im Impfalter zu vermeiden. Zahnärzte laden ihre kleinen Patienten oft mehrfach zu positiv ausgestalteten Schnuppertagen ein, um die sehr salienten Reize der Zahnarztpraxis zunächst positiv zu besetzen, bevor sie dann ggf. die erste Munduntersuchung (die tendenziell eher unangenehme Gefühle hervorruft) durchführen. Dies führt zu einer latenten Hemmung der Konditionierung der Zahnarztpraxis als angstauslösender Stimulus. Man kann auch versuchen, einen Stimulus durch einen anderen zu überschatten, z.B. parallel zur Chemotherapie einen neuartigen Geschmack verabreichen, so dass die Übelkeit auf diesen (im Alltag wenig bedeutsamen) Reiz konditioniert wird statt auf die Krankenhausumgebung.

Reizgeneralisierung und Reizdiskriminierung

Stellen Sie sich vor, Sie wurden schon mehrfach vom Zahnarzt dafür getadelt, dass Ihre Zähne nicht ordentlich geputzt waren und haben sich deswegen sehr geschämt. Seither empfinden Sie möglicherweise beim Zahnarzt Scham und Unwohlsein, selbst dann, wenn er gar nichts Unangenehmes sagt.

Identifizieren Sie in diesem Beispiel UCS, UCR, CS und CR.

[Die Auflösung finden Sie am Ende des Kapitels.]

Möglicherweise treten diese Empfindungen sogar schon auf, wenn Sie eine Person kennenlernen, die Zahnarzt ist, wenn Sie eine Zahnarztpraxis betreten (eine sehr saliente Reizumgebung), wenn Sie Zahnärzte im Fernsehen sehen oder Werbung für Mundhygieneprodukte. Vorgänge, die eine Ausweitung der konditionierten Verknüpfung auf verwandte Reize beschreiben, werden als Reizgeneralisierung bezeichnet.

Reizgeneralisierung stellt ein großes Problem bei der Ausweitung von Angststörungen (s. Kapitel 2.2.7.) dar. Zunächst erleben Patienten Angst in umschriebenen Situationen (z.B. Besuch bei diesem Zahnarzt), mit der Zeit kann sich die Angst aber auf eine Vielzahl ähnlicher Reizkonfigurationen ausweiten (z.B. auf alles, was irgendwie mit Zahnarzt oder Mundhygiene zu tun hat) – die Angst generalisiert. Dies kann bei der Zahnbehandlungsphobie so weit gehen, dass sogar die eigene Mundhygiene angstbesetzt ist.

Vielleicht treffen Sie Ihren Zahnarzt häufiger im Sportstudio. Dies kann nun dazu führen, dass Ihnen auch das Sportstudio verleidet wird, weil Sie schon beim Betreten desselben unangenehme Gefühle empfinden, selbst wenn der Zahnarzt gar nicht da ist. In diesem Fall spricht man von Konditionierung höherer Ordnung. Der ursprünglich neutrale Reiz Sportstudio wird nun mit der konditionierten Zahnarzt-Scham-Verknüpfung assoziiert und obwohl Sie im Sportstudio gar nicht beschämt wurden, löst dessen Besuch ebenfalls die CR-Scham aus.

Möglicherweise wechseln Sie aber auch schon früh den Zahnarzt und erleben ihren neuen Arzt als unterstützend und positiv. Daraufhin wird sich Ihr Unwohlsein womöglich auf den ersten Zahnarzt beschränken. Dieses Phänomen wird Reizdiskriminierung genannt.

Löschung gelernter Verknüpfungen

Nehmen wir an, dass Sie den Tadel nur bei Ihren ersten drei Zahnarztbesuchen gehört haben. Danach aber haben Sie beim Zahnarzt nichts Unangenehmes mehr erlebt. Mit der Zeit wird Ihre konditionierte Reaktion (Scham, Unwohlsein) nachlassen. Dieser Vorgang des Abbaus einer konditionierten Reaktion wird Löschung oder auch Extinktion genannt. Der konditionierte Reiz verliert seine Signalwirkung und löst schließlich wieder nicht mehr als eine Orientierungsreaktion aus. (Allerdings bedeutet hier Löschung eher das Lernen einer anderen Verbindung, nämlich der, dass mit dem CS kein UCS mehr einhergeht. Dass die Verknüpfung nicht etwa vergessen wird, erkennt man u.a. am Phänomen der Spontanerholung: Längere Zeit nach der Löschung kann es passieren, dass der CS plötzlich doch wieder die CR auslöst).

Voraussetzung für die Löschung Ihrer Angst vor dem Zahnarzt ist also, dass Sie ihn wieder aufsuchen. Aber genau das werden Sie wahrscheinlich vermeiden wollen. Dieser wichtige Mechanismus bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen (s. Kapitel 2.2.7. und Kapitel 5.3.) führt uns zum nächsten Kapitel, bei dem es um das Lernen einer Verknüpfung zwischen einem Verhalten und seiner Konsequenz geht.

Instrumentelles Konditionieren

Anders als beim Klassischen Konditionieren geht es beim Instrumentellen Konditionieren (manchmal auch als „Lernen am Erfolg“ bezeichnet), nicht um die Assoziation zwischen zwei Reizen (UCS, CS), sondern zwischen einem Verhalten und seinen Konsequenzen.

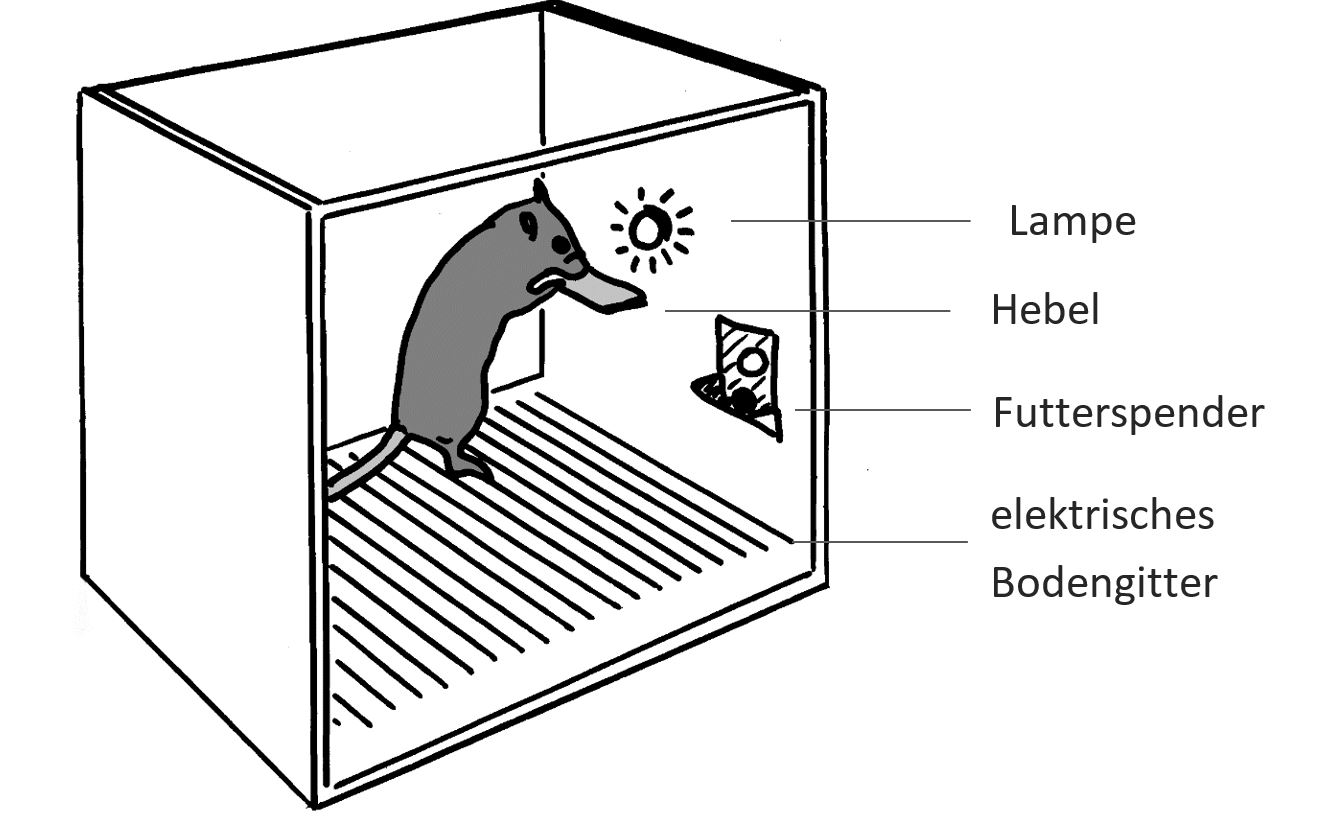

Zur Untersuchung Instrumenteller Konditionierung an Versuchstieren verwendeten zahlreiche Forscher (die nach ihrem Erfinder, einem wichtigen Protagonisten der Lernforschung benannten) Skinner-Boxen (siehe Abbildung 2). Dabei handelt es sich um Käfige, in denen sich ein Hebel befindet, dessen Betätigung zur Ausgabe von Futter in einen Ausgabeschacht führt. Der Hebel ist dabei mit einer Vorrichtung verbunden, die sowohl die Anzahl als auch die zeitliche Abfolge der Hebeldrücke registriert. Berührt nun ein sich im Käfig befindliches Tier den Hebel zufällig, wird Futter ausgeschüttet. Aufgrund dieser für das Tier angenehmen Konsequenz (positive Verstärkung) steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier den Hebel erneut berührt.

Die Skinner-Boxen wurden vielfältig modifiziert. Lampen wurden als diskriminative Hinweisreize eingeführt (Sie erinnern sich an den Abschnitt „Reizgeneralisierung und Reizdiskrimination“?). Leuchtet z.B. das Licht, wird die Hebelberührung von einer Futtergabe gefolgt, leuchtet es nicht, gibt es kein Futter. Auch unangenehme Verhaltenskonsequenzen konnten untersucht werden, indem z.B. bei Leuchten der Lampe ein Hebeldruck von einem leichten Stromschlag über ein Bodengitter gefolgt wurde.

Verstärker, Verstärkung und Bestrafung

Kann die Zunahme der Verhaltensrate nur durch die Gabe von Futter erreicht werden? Natürlich nicht. Es gibt viele unterschiedliche Reize, die die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens verändern, wenn sie als Konsequenz auf dieses folgen. Solche Reize nennt man Verstärker, unabhängig davon, ob sie die Verhaltenswahrscheinlichkeit erhöhen, also als Verstärkung wirken, oder diese reduzieren, also als Bestrafung wirken.

Primäre Verstärker betreffen primäre oder angeborene Bedürfnisse (z.B. Nahrung, Schlaf, Zuwendung, Flüssigkeit), als sekundärer Verstärker kann jeder Reiz dienen, der mittels Klassischer Konditionierung an einen primären gekoppelt wurde und somit individuell eine positive Bedeutung hat (z.B. Geld, Bonusheft der Krankenkassen etc.).

Verhaltensverstärkung bedeutet, dass aufgrund einer angenehmen Konsequenz ein Verhalten häufiger gezeigt wird. Wir tun Dinge häufiger, für die wir gelobt oder bezahlt werden, die uns mit Nahrung oder Zuwendung versorgen. Hier tritt ein positiver Reiz als Folge unseres Verhaltens auf. Wir haben es also mit positiver Verstärkung zu tun. Die Verhaltenswahrscheinlichkeit kann sich aber auch dadurch erhöhen, dass ein negativer Reiz ausbleibt oder beendet wird (z.B. den Zahnarzt zu sehen und Scham zu empfinden). In diesem Fall spricht man von negativer Verstärkung. Das Vermeiden des Zahnarztbesuches (oder sogar der Mundhygiene) wird also möglicherweise durch das Ausbleiben von Scham negativ verstärkt. Damit wird deutlich, warum es für Patienten so schwer sein kann, Angstverhalten zu durchbrechen. Sie werden immer wieder darin verstärkt, ihrer Angst nachzugeben.

Ganz analog dazu kann eine Verhaltenskonsequenz als Bestrafung wirken (z.B. bestraft der Zahnarzt mit seinem Tadel Ihre schlechte Mundhygiene, aber auch ihr Verhalten, zum Zahnarzt zu gehen). Wenn auf das Verhalten eine als aversiv wahrgenommene Konsequenz folgt, spricht man von direkter Bestrafung. Indirekte Bestrafung liegt dann vor, wenn als Konsequenz auf ein Verhalten ein als angenehm erlebter Zustand ausbleibt oder beendet wird. Ein klassisches Beispiel ist hier der Entzug von Aufmerksamkeit bei störendem Verhalten in der Klasse oder Liebesentzug als Antwort auf einen Konflikt in der Partnerschaft.

Gerade auch im klinischen Alltag sind zwei Dinge von besonderer Bedeutung:

- Kurzfristige Konsequenzen sind verhaltenswirksamer als langfristige. Die aktuelle Freude über die leckere Torte wirkt stärker verhaltenssteuernd als die Aussicht auf eine irgendwann später einsetzende negative Gesundheitskonsequenz.

- Strafen sind nicht selten kontraproduktiv. Sie erzeugen Ärger, Kränkung, Trotz, Angst, Unsicherheit. Der Strafende signalisiert seinem Gegenüber: „So nicht!“, ohne eine Verhaltensalternative aufzuzeigen. Entsprechend sind Strafen oft weniger verhaltenswirksam.

Statt Ihrem Patienten zu sagen: „Da Sie Ihre Medikamente nicht eingenommen haben, werde ich die Behandlung nun abbrechen!“, könnten Sie doch formulieren: „Danke, dass Sie mir ehrlich gesagt haben, dass Sie die Medikamente nicht eingenommen haben. Ich würde mir wünschen, Sie sagen mir, was Sie an den Tabletten stört, so dass ich mich gemeinsam mit Ihnen einer Linderung Ihrer Beschwerden zuwenden kann.“ Statt: „So nicht!“ hilft allen Beteiligten ein „Lieber so!“ viel weiter.

Erlernte Hilflosigkeit

Das Erleben von Kontingenzen ist nicht nur wichtig, um sich an die Umgebung anzupassen. Es scheint auch für unser Wohlbefinden von großer Bedeutung zu sein. Die Erfahrung, dass das eigene Verhalten keine klar vorhersagbaren Konsequenzen hat, führt schon im Tierversuch zu dem Phänomen der erlernten Hilflosigkeit, das auch bei Menschen beobachtet wird und das u.a. als ein Mechanismus für die Entstehung einer Depression angesehen wird. Gekennzeichnet ist dieses Phänomen durch ein passiveres Verhalten (motivationales Defizit), das langsamere Lernen neuer Kontingenzen (assoziatives Defizit) und eine insgesamt eher depressivere Reaktionslage (emotionales Defizit).Verstärkerpläne

Doch nicht nur die Art der Verstärkung und ihr zeitlicher Zusammenhang zum Verhalten bestimmen ihre Wirksamkeit. Auch die Regelmäßigkeit, mit der eine Verstärkung eintritt, ist von großer Bedeutung. Kehren wir mit Skinner zu seinen Tieren im Käfig zurück. Bekommt ein Tier für jeden Hebeldruck unmittelbar eine Futterkugel, so nennen wir das kontinuierliche Verstärkung. Diese führt zu einem raschen Verhaltensaufbau, das Tier lernt schnell, dass sich ein Hebeldruck lohnt. Bleibt die Verstärkung aber aus, nimmt das Verhalten auch schnell wieder ab.

Erfolgt die Verstärkung nicht jedes Mal, auch intermittierende Verstärkung genannt, lernt das Individuum zwar langsamer, das Verhalten bleibt aber auch nach Wegfall der Verstärkung stabiler und erweist sich als löschungsresistenter.

Werden Verstärkungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen dargeboten (z.B. nach dem ersten Verhalten, das z.B. nach fünf Minuten auftritt), spricht man von einer festen Intervallverstärkung. Wird nur durchschnittlich nach fünf Minuten, also in variablen Zeitabständen verstärkt, so nennt man das eine variable Intervallverstärkung.

Verstärkung nach einer bestimmten Anzahl von Reaktionen werden Quotenpläne genannt. Unter festen Quotenplänen erhielten Skinners Tiere nur für z.B. jeden fünften Hebeldruck eine Futterkugel. Wird nun nicht jede fünfte Handlung, sondern nur im Durchschnitt jede fünfte verstärkt (also gibt es z.B. manchmal schon nach einem Hebeldruck Futter, manchmal erst nach zehn, dann wieder nach vieren) sprechen wir von intermittierender Verstärkung mit variablem Quotenplan.

Gerade letzterer Verstärkungsplan begegnet uns in zahlreichen Zusammenhängen. Bereits Skinner wies darauf hin, dass z.B. Glücksspielautomaten nach diesem Prinzip funktionieren. Personen mit einer „Spielsucht“ (einer nicht stoffgebundenen Abhängigkeit) gehen davon aus, dass der Automat zwar nicht zwangsläufig beim nächsten Münzeinwurf einen Gewinn ausschütten wird, aber „irgendwann“ eben doch. Das Spielverhalten wird mittels eines variablen Quotenplans verstärkt und erweist sich als hochgradig löschungsresistent.

Doch müssen wir jede Verhaltenskonsequenz selbst erfahren, jede Konditionierung selbst durchleben, um zu lernen? Diese Frage beantwortet Albert Bandura im folgenden Abschnitt mit einem klaren Nein.

2.2.3.3. Modelllernen

Bandura nahm an, dass der größte Teil menschlichen Verhaltens nicht durch Klassische oder Instrumentelle Konditionierung erlernt werde, sondern durch die Beobachtung anderer Personen. Wenn wir Modelle (Menschen, die ein bestimmtes Verhalten zeigen) beobachten, erwerben wir eine Idee davon, wie neues Verhalten ausgeführt werden kann – kommen wir selbst in eine ähnliche Situationen wie das beobachtete Modell, nutzen wir die abgespeicherten Informationen als einen verfügbaren Handlungsplan.

Aufgrund des für diese Form des Lernens notwendigen sozialen Informationsaustausches werden Banduras Annahmen zum Modelllernen auch als Soziale Lerntheorie bezeichnet.

Folgende vier Faktoren spielen beim Erwerb des Modellverhaltens eine wichtige Rolle:

Der Beobachtende muss dem Modell zunächst Aufmerksamkeit (eng. attention) schenken.

- Die aufgenommene Information muss abgespeichert werden – hier kommen Gedächtnisprozesse (eng. retention) ins Spiel.

- Darüber hinaus muss ein Beobachter motorisch in der Lage sein, das gesehene Verhalten zu reproduzieren (eng. reproduction).

- Schließlich spielen motivationale Prozesse (eng. motivation) während des gesamten Prozesses eine wichtige Rolle.

Eine Verstärkung des beobachteten Verhaltens führt dazu, dass ein Beobachter das gesehene und erworbene Verhalten selbst ausführt. Die Verstärkung kann entweder über externe, soziale Quellen (z.B. erhält das Modell für erfolgreiche Verhaltensausführung eine Belohnung) oder über interne Zustände (Stolz, Befriedigung, das Gefühl, eine Aufgabe bewältigt zu haben etc.) erfolgen. Andererseits kann Verhalten, das beim Modell zu negativen Folgen führte, beim Beobachter gehemmt werden.

Jedoch wirken nicht nur die beim Modell wahrgenommenen Konsequenzen verhaltenssteuernd, auch die Charakteristika des Modells selbst tragen maßgeblich dazu bei, ob das gesehene Verhalten durch den Beobachter ausgeführt oder gehemmt wird. Nimmt der Beobachter beim Modell eine Ähnlichkeit oder emotionale Nähe zur eigenen Person wahr, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhalten ins eigene Repertoire übernommen wird. Ebenso förderlich für den Lernprozess ist ein mindesten gleichwertiger oder höherer sozialer Status des Modells.

Beispiele für Modelllernen finden sich im täglichen Leben häufig. Im Zuge Ihrer Ausbildung übernehmen Sie z.B. Verhalten von fachlichen Vorbildern. Ihre Patienten lernen Gesundheitsverhalten leichter, wenn es ihnen gut geeignete Vorbilder vormachen. Kinder übernehmen die guten und schlechten Gewohnheiten ihrer Eltern.

Fassen wir also zusammen: Lernen dient der Adaptation. Für das Verständnis von Verhalten (und Erleben) ist es daher zentral, die zugrundeliegenden Lernprozesse zu verstehen. Wir unterscheiden dabei zwischen nichtassoziativem und assoziativem Lernen. Letzteres kann sich auf das Lernen der Assoziation von zwei Reizen beziehen (Klassische Konditionierung) oder auf der Lernen der Assoziation von einem Verhalten und seiner Konsequenz (Instrumentelles Konditionieren). Konditionierungsprozesse prägen unser gesamtes Leben und können auch wirksam werden, wenn wir sie nur am Modell anderer beobachten (Modelllernen). Als weiterführende Literatur sei Ihnen Bodenmann, Perrez und Schär [2] empfohlen.

Einen direkten Bezug zu diesen Grundlagen finden Sie im Abschnitt „Verhaltenstherapie“. Diese spezielle Form der Psychotherapie wurde u.a. aus den genannten Lerntheorien entwickelt und nutzt deren Möglichkeiten zur Modifikation von Verhalten und Erleben.

Auflösung Aufgabe 1

UCS: Tadel

UCR: Scham

CS: Zahnarzt

CR: Scham und Unwohlsein