2.2.5. Kognition und Sprache

1 Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Freiburg im Breisgau, Deutschland

Kognitive Leistungen, im Alltag oft als „Denken“ bezeichnet, und Sprache sind zwei dem Menschen typische Fähigkeiten und eng mit Begriffen wie Intelligenz, Kommunikation und Kultur verbunden. Sie ermöglichen dem Menschen die systematische Wissensaneignung und -erweiterung beispielsweise durch Lernprozesse und schlussfolgerndes Denken oder Problemlösen sowie die Möglichkeit, diese Erkenntnisse zu vermitteln und an die nächste Generation weiterzugeben. Da in vorhergehenden und folgenden Kapiteln bereits Teile der Kognition beschrieben werden, wird dieses Kapitel gezielt auf eine kleine Zahl bestimmter kognitiver Leistungen fokussiert. Zudem wird vor allem beim Thema Sprache ein Zuschnitt von Themen vorgenommen, die für Medizinstudierende relevant sind, indem v.a. der Spracherwerb sowie die Störungen der Sprache nach Hirnschädigungen in den Vordergrund gestellt werden.

2.2.5.1. Kognition

Das lateinische Wort „Cognitio“ bedeutet übersetzt „Untersuchung, Auffassung, Erkenntnis oder Kennenlernen“ und kann demzufolge nicht eins-zu-eins mit „Denken“ gleichgesetzt werden. Vielmehr sind Denkprozesse eine grundlegende Voraussetzung der vielfältigen in der Psychologie als „Kognition“ bezeichneten Leistungen. Darunter fallen Konzepte wie z.B. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Lernen, Gedächtnis, Intelligenz, Kreativität, Planen und Problemlösen oder logisches Denken und Kontrollprozesse wie die exekutiven Funktionen. Aufmerksamkeit (s. Kapitel 2.2.2.), Wahrnehmung (s. Kapitel 2.2.1.) und Informationsverarbeitung, Lernen (s. Kapitel 2.2.3.), Gedächtnis (s. Kapitel 2.2.4.), Intelligenz (s. Kapitel 2.3.) werden in diesem Lehrbuch bereits an anderer Stelle im Detail behandelt. Für dieses Kapitel wurden als Schwerpunkte exekutive Funktionen, Planen, Problemlösen und logisches Denken ausgewählt, um thematische Redundanzen zu anderen Buchkapiteln zu vermeiden.

Der Begriff der „exekutiven Funktionen“ hat in den vergangenen 15 Jahren eine herausragende Bedeutung in der kognitiven Psychologie und Neurowissenschaft erfahren. Als „Exekutive Funktionen“ bezeichnet man Kontroll- und Regulationsmechanismen, welche top-down (d.h. von der übergeordneten Kontroll- auf niedrigere ausführende Ebenen gesteuerte) zielorientierte Handlungen ermöglichen. Exekutive Funktionen lassen sich einerseits in basale Subkomponenten und andererseits in komplexe Regulationsprozesse einteilen. Zu den basalen Prozessen zählen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Verlagerung des Aufmerksamkeitsfokus zwischen Inhalten und Aufgaben (task switching oder shifting) [1]. Bei der Aktualisierung von Arbeitsgedächtnisinhalten (Updating) müssen bestimmte Informationen im Gedächtnis behalten und mit neuen Informationen abgeglichen werden. Diese Fertigkeiten werden häufig mit sogenannten n-back-Aufgaben getestet. In dieser Aufgabe werden auf dem Bildschirm nacheinander Inhalte, z.B. Zahlen, eingeblendet. Der Proband muss beurteilen, ob die aktuell eingeblendete Zahl mit einer n-Schritte zurückliegenden Zahl (meist 2 Zahlen vorher, also „2-back“) übereinstimmt oder nicht. Dies erfordert das kontinuierliche Merken der jeweils letzten n-Zahlen. Bei Inhibitionsaufgaben müssen dominante Antworttendenzen unterdrückt werden. Ein in der Neuropsychologie beliebtes Verfahren hierzu ist der Stroop-Test, bei dem den Probanden Listen von in unterschiedlichen Farben gedruckten Farbwörtern vorgelegt werden.

Die Aufgabe besteht darin, die Druckfarbe der Farbwörter laut zu benennen. In der kongruenten Bedingung stimmen Farbwörter und Druckfarbe überein (z.B. wird das Wort blau in blauer Farbe präsentiert), und die Probanden können diese Liste sehr schnell und fehlerfrei bearbeiten. In der inkongruenten Bedingung sind die Worte in anderen Farben dargestellt (z.B. das Wort blau in roter Farbe). Da wir in unserer kulturellen Sozialisation beim Lesen von Wörtern Automatismen entwickelt haben, fällt es uns sehr schwer, das geschriebene Wort nicht automatisch zu lesen und auszusprechen, sondern stattdessen die Farbe des Wortes benennen zu müssen. Diese „Störung“ der Farbbenennung durch ein Farbwort wird allgemein als Interferenz bezeichnet und die Fähigkeit, diese effektiv zu unterdrücken, als „Inhibitionsleistung“. Das Task-switching, im Deutschen auch „kognitive Flexibilität“, beschreibt die kognitive Fähigkeit, flexibel zwischen unterschiedlichen Aufgaben zu wechseln. Als Beispiel zur Erfassung dieser Leistungen sei der Wisconsin-Card-Sorting-Test erwähnt: Hier wird dem Probanden ein Stapel von Spielkarten vorgelegt, welche sich nach unterschiedlichen Kriterien sortieren lassen, entweder der Anzahl abgebildeter Symbole, der Farbe oder der Form. Der Versuchsleiter gibt die jeweilige Strategie vor und lässt diese den Probanden wissen, indem er bei der Zuteilung der Karte zu einem der möglichen Kriterien mit ja oder nein antwortet. Nach einer bestimmten Anzahl richtiger Zuordnungen wechselt der Versuchsleiter die Strategie und der Proband muss diesen Wechsel erkennen und so schnell wie möglich die neue Sortierungsstrategie herausfinden. Vor allem Patienten mit frontalen Läsionen fällt es schwer, ihre Strategie zu wechseln. Sie verharren in dem einmal eingeschlagenen Modus (Perseveration).

Neben den eben erwähnten basalen Funktionen werden auch komplexe Regulationsprozesse wie die kontinuierliche Überwachung (Monitoring), das Planen und Problemlösen oder die Organisation und Koordination der Aufgabenbearbeitung als Exekutivfunktionen bezeichnet. Mit einem Problem konfrontiert zu sein, bedeutet, dass man ein Ziel erreichen will, wobei die nötigen Schritte zur Problemlösung nicht sicher oder unbekannt sind oder in einer speziellen Weise durchgeführt werden müssen (z.B. in einer ganz bestimmten Reihenfolge). Nach Sternberg und Ben-Zeev [2] weisen Probleme drei generelle Charakteristika auf:

- einen Anfangszustand;

- einen Zielzustand oder den Lösungszustand, den der Problemlöser zu erreichen versucht und

- die Schritte, die der Problemlöser benötigt, um den Ausgangszustand in den ursprünglich nicht offensichtlichen Endzustand umzuwandeln.

In einer ähnlichen Weise beschrieb Anderson [3] drei essentielle Grundzüge des Problemlösens:

- Zielgerichtetheit (das Verhalten ist eindeutig auf ein Ziel ausgerichtet);

- Zwischenzieldekomposition (das anfängliche Ziel wird in kleinere Aufgaben oder Zwischenziele zerlegt) und

- Operatoren-Anwendung. Der Begriff „Operator” bezieht sich auf eine Handlung, welche einen Problemzustand in einen anderen überführt. Die Lösung des Gesamtproblems ist eine Sequenz dieser Operator-Anwendungen.

Eine im neurowissenschaftlichen Bereich besonders oft untersuchte Unterklasse des Problemlösens stellt das „Planen“ dar [4]. Der Schwerpunkt des Planens liegt auf der mentalen Konstruktion einer zielgerichteten Sequenz oder Hierarchie von aufeinander bezogenen Handlungen zur Transformation des Ist-Zustandes in einen Zielzustand, inklusive der rein mentalen Überprüfung der Effektivität der Handlungen. Die Fähigkeit zu planen ermöglicht es somit, zielgerichtetes Verhalten vor dessen eigentlicher Ausführung in der Vorstellung zu organisieren und auf Grundlage der modellierten Erfolgsaussichten aus verschiedenen Handlungsoptionen die beste auszuwählen. In der neurowissenschaftlichen Forschung werden zur Untersuchung von Planungsfähigkeiten vielfach sogenannte Transformationsaufgaben eingesetzt, insbesondere Turmaufgaben, mit dem „Turm von London“ als bekanntestem Vertreter (siehe Abbildung 2). Die Probanden werden aufgefordert, den unteren Ausgangzustand in der minimal möglichen Anzahl Züge in den oberen Zielzustand zu überführen. Dieser Test misst somit Planen als Leistung, über mehrere Schritte hinweg vorauszudenken. Diese Leistungen hängen stark mit präfrontalen Aktivierungen zusammen.

![Abbildung 2: Ein einfaches 2-Zug-Problem in der Instruktionsphase beim Turm von London – Freiburger Version [5] (mit freundlicher Genehmigung der Fa. Schuhfried).](/modules/custom/publisso_gold/var/uhd/208/15464259165c2c963c85eb9.jpg)

Neben Planen und Problemlösen war schlussfolgerndes Denken eines der Hauptthemen der Kognitionspsychologie. Man versuchte, kognitive Prozesse mit Vorschriften der Logik, einem Teilgebiet der Philosophie und Mathematik, zu erfassen. Jedoch folgt menschliches Denken nur eingeschränkt formal-logischen Prinzipien, diese Thematik wird daher nur kurz behandelt. Zwei wesentliche Typen des logischen Denkens werden unterschieden: deduktives und induktives Schließen.

Beim deduktiven Schließen lassen sich aus vorgegebenen Prämissen mit Sicherheit die gefragten Schlussfolgerungen ableiten. Hier kann man drei Formen des Schließens unterscheiden. Zum einen gibt es konditionales Schließen, die sogenannten Wenn-dann-Aussagen. Beispielsweise würde sich aus der Hauptprämisse „Wenn jemand aus Frankreich kommt, dann spricht er Französisch“ in Kombination mit der Nebenprämisse „Jemand kommt aus Frankreich“ der valide Schluss ergeben: „Die Person spricht Französisch“. Die zweite Form, der syllogistische Schluss, setzt sich aus zwei kategorialen Aussagen zusammen und verwendet einen Quantor, der Aussagen über die Anzahl von Individuen mit einer bestimmten Eigenschaft zulässt (z.B. „alle“ oder „mindestens“). Ein einfaches Beispiel wäre die Aussagen „Alle Franzosen sprechen Französisch“, und „Alle Pariser sind Franzosen“ mit dem gültigen Schluss „Alle Pariser sprechen Französisch“. Die dritte Form, das relationale Schließen, beschreibt das Verhältnis von Termen zueinander und ist im Alltag das vielleicht geläufigste Schlussfolgern. Ein klassisches Beispiel wäre „A ist größer als B“ und „B ist größer als C“, mit der leicht zu erschließenden Aussage „A ist größer als C“. Beim relationalen Schließen ist der Alltagsbezug auch schnell ersichtlich, denke man nur an die Beschreibung von Verwandtschaftsverhältnissen „Der Sohn der Schwester meiner Großmutter“ [4]. Wie bereits angedeutet, haben viele Menschen erhebliche Probleme mit bestimmten Schlussarten, sodass man inzwischen keine allzu enge Beziehung zwischen der formalen Logik und den kognitiven Prozessen des menschlichen Schlussfolgerns annimmt. Ausgenommen sind natürlich Wissenschaftsbereiche wie die Mathematik und die Naturwissenschaften [3].

Das induktive Schlussfolgern basiert auf empirisch gewonnenen Informationen, aus denen eine allgemeine Gesetzmäßigkeit abgeleitet wird. Im Alltag stehen oft bei bestimmten Entscheidungen keine ausreichenden Informationen zur Verfügung, wie sie für streng logische Entscheidungen nötig wären, weshalb hier häufig induktiv geschlussfolgert werden muss: Sie erhalten keine sicheren Schlussfolgerungen, vielmehr treffen diese nur mit mehr oder weniger hoher Wahrscheinlichkeit zu. Gerrig [6] verwendet ein sehr anschauliches Beispiel für induktives Schließen: Eine Person hat großen Hunger und zu wenig Bargeld, aber eine Kreditkarte bei sich und kann an der Außentür eines Restaurants nicht erkennen, ob es gängige Kreditkarten akzeptiert. Die Person blickt durch das Fenster und sieht gut gekleidete Gäste und auf der Speisekarte sind teure Gerichte angeschrieben. Diese Beobachtungen verleiten die Person schließlich zu dem Schluss, dass man in diesem Restaurant höchstwahrscheinlich mit Kreditkarte bezahlen kann.

Eine wichtige Rolle bei Entscheidungen, die auf induktivem Schlussfolgern basieren, spielen Heuristiken. Drei elementare Heuristiken werden bei diesen Entscheidungen als einflussreich betrachtet:

Mittels der Verfügbarkeitsheuristik werden Entscheidungen anhand von denjenigen Informationen getroffen, die am einfachsten aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Wenn Menschen befragt werden, ob mehr Leute bei Flugzeugunglücken oder Autounfällen sterben, dann wird oft von Flugzeugunglücken berichtet, da diese schwerwiegender sind und besser erinnert werden. Entsprechend kann es auch passieren, dass man nach dem Besuch einer medizinischen Fortbildungsveranstaltung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen überdurchschnittlich häufig Symptome der Patienten dieser Störungsgruppe zuordnet.

Unter der Repräsentationsheuristik werden Entscheidungen getroffen, indem einzelne Informationen, die als repräsentativ für eine ganze Klasse von Informationen angesehen werden, auf viele Ereignisse verallgemeinert werden. Wenn man Menschen befragt, ob es sich bei einem kleinen und schlanken Mann, der gerne Gedichte liest, eher um einen Professor für Literatur an einer Elite-Universität oder um einen Lastwagenfahrer handelt, dann werden die meisten Menschen „Professor“ antworten. Bei genauerer Analyse ergibt sich aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen Lastwagenfahrer handelt und nicht um einen Professor, 50-mal höher ist, obwohl die beschriebene Person typischer für einen Literaturprofessor sein mag [7].

Bei der Ankerheuristik wird eine einzelne Information als Beurteilungsanker gesetzt, dem entsprechend die nachfolgende Information beurteilt wird. Wenn man Versuchspersonen möglichst schnell schätzen lässt, wie hoch das Produkt der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 sei, so liegt der Median der Schätzung bei 512. Wenn sie das Produkt der Zahlenreihe in umgekehrter Reihenfolge, also 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, schätzen sollen, dann liegt der Median bei 2.250 (der richtige Wert liegt bei 362.880). Hier werden offenbar die ersten wenigen Zahlen als Anker verwendet und entsprechend verzerrt weiter extrapoliert [8]. In der Medizin kommen Ankerheuristiken z.B. dann zum Tragen, wenn die ersten geschilderten Symptome (z.B. Magenschmerzen) dazu führen, dass alle weiteren Symptomschilderungen nur noch in eine Richtung (z.B. gastrointestinale Ursache der Probleme) interpretiert werden, obwohl diese möglicherweise in der Summe auch auf Herz-Kreislauf Probleme hindeuten könnten.

Wir haben nun einiges über die kognitiven Leistungen am gesunden Probanden erfahren. Diese Leistungen können aufgrund von Schädigungen des Gehirns durch z.B. Schlaganfälle, Tumore, entzündliche Prozesse oder auch degenerative Erkrankungen erheblich eingeschränkt sein. Die Diagnostik der jeweiligen kognitiven Defizite erfolgt mit neuropsychologischen Testverfahren, um ein genaues Profil von beeinträchtigten aber auch auf Normalniveau erhalten gebliebenen kognitiven Funktionen zu erstellen.

Erwähnt sei an dieser Stelle noch das derzeit intensiv erforschte Phänomen der postoperativen kognitiven Dysfunktion (POCD), welches einen dramatischen Einbruch vieler kognitiver Leistungen nach einer Operation unter Vollnarkose insb. bei älteren Patienten darstellt [9]. In der Altersgruppe der über 60-jährigen Patienten ist drei Monate nach einer Operation eine POCD-Rate von über 10% nachweisbar. Das Auftreten ist mit einer erhöhten Mortalitätsrate assoziiert und geht mit erheblichen Einschränkungen der Lebensqualität einher. Die Ursachen sind bislang ungeklärt. Das Patientenalter, eine niedrigere Bildung sowie das Vorhandensein einer psychiatrischen Vorerkrankung wurden bereits als Risikofaktoren identifiziert. Durch das Altern der Bevölkerung und der damit verbundenen erhöhten Notwendigkeit von Operationen unter Vollnarkose (z.B. Hüft-, Knie- oder Herzoperationen) wird die POCD eine immer größere Herausforderung, die dringend eine Forschungsintensivierung erfordert.

2.2.5.2. Sprache

Die Sprache ermöglicht die Kommunikation zwischen den Menschen entweder anhand von Lauten (gesprochene Sprache), Buchstaben (Schriftsprache) oder Gestik und Mimik (Gebärdensprache). Viele Forscher betrachteten sie als genuin menschliche Fähigkeit, Linguisten wie Noam Chomsky gar als „Essenz des Menschenwesens“. Über 6.000 Sprachen sind bekannt. Laut der Theorie der Universalgrammatik sollten alle Sprachen den gleichen grammatikalischen Grundprinzipien folgen [7]. Demnach sind diese Prinzipien angeboren. Für den Spracherwerb müssen Kinder lediglich sprachspezifische Besonderheiten (z.B. Regeln der Wortfolge in Sätzen) erlernen und das mentale Lexikon auf- und ausbauen. Das mentale Lexikon wird als eine zentrale Einheit im Langzeitgedächtnis beschrieben, welche alle Informationen eines Wortes beinhaltet. Gebildete Erwachsene verfügen über einen aktiven Wortschatz von bis zu 100.000 Wörtern. Die Struktur der Sprache ist aus Wörtern, Phrasen und Sätzen und den zugrundeliegenden grammatikalischen Regeln aufgebaut [8]. Phoneme und Morpheme bilden dabei die kleinsten Bausteine der Sprache. Ein Phonem im Wort „Tasse“ wäre /t/ und beinhaltet eine lautliche Einheit, während das Morphem die kleinste bedeutungstragende Einheit einer Sprache ist. Es kann aus einem Wort (z.B. Hund) oder aus mehreren Wortbestandteilen bestehen und auch Präfixe und Suffixe beinhalten, wie etwa „Vor-“ in „Vorzeichen“ oder das „e“ in „Hund-e“ zur Bezeichnung des Plurals. Schließlich benötigen wir ein System von Regeln, welches die Bildung von Wörtern, Phrasen und Sätzen festlegt. Dieses Regelwerk wird Grammatik genannt und lässt sich in Semantik und Syntax unterteilen. Die Semantik bezeichnet das Regelwerk, nach welchem Morpheme, Wörter und ganz Sätze abgeleitet werden. Im Deutschen würde die Silbe „-te“ an das Morphem „wach“ für die Vergangenheitsform des Verbs stehen, was eine semantische Regel repräsentiert. Die Syntax gibt Regeln zur Bildung von Phrasen und Sätzen aus Wörtern vor. Eine solche Regel wäre im Deutschen beispielsweise das Voranstellen von Adjektiven, die ein Substantiv beschreiben. So würden wir im Deutschen von einem „grünen Fahrrad“ sprechen, in anderen Sprachen können entsprechend andere Regeln gelten.

Erwerb der Sprache

Anhand der Sprachentwicklung von Kindern lässt sich der Erwerb der Struktur der Sprache von einfachen zu komplexen Gebilden nachvollziehen. Säuglinge verfügen bekanntlich noch über keine Sprache, sie lernen diese aber spontan und erstaunlich schnell und können bereits nach wenigen Tagen Phoneme und Phonemkategorien unterscheiden. Diese Unterscheidungsfähigkeit ist in den ersten 6 Monaten nicht auf Phoneme in der Muttersprache beschränkt, verschwindet aber in den darauffolgenden Monaten wieder. Im Verlauf der ersten sechs Monate nimmt jedoch die Sensitivität für Laute der Muttersprache zu und es bildet sich somit eine deutliche Bevorzugung der ständigen Umgebungssprache heraus. Ca. ab dem 10. Monat ist die Fähigkeit, nicht-muttersprachliche Phoneme zu unterscheiden, verschwunden, was belegt, dass sie eine ausgeprägte Präferenz für die Sprache entwickeln, mit der sie ständig konfrontiert werden, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Spracherwerb darstellt. Obwohl es in der normalen Sprachentwicklung große individuelle Unterschiede dahingehend gibt, in welchem Alter spezifische sprachliche Fähigkeiten auftreten, lassen sich allgemein bestimmte Phasen beschreiben. Beim Erwerb des phonologischen Wissens spricht man ab dem 2. Monat von einer ersten Lallphase, in der die Kinder spontan eine Vielzahl von Lauten wie „ah“ oder „guh“ von sich geben. In dieser frühen Phase kann auch ein sprachgewandter Zuhörer noch keine Muttersprache heraushören. In der 2. Lallphase ab dem 6. Monat kann ein geschulter Zuhörer die Umgebungssprache des Säuglings heraushören, da die Silbenketten, wie „dada“ oder „gaga“, prosodisch (Rhythmus und Tonfall) bereits einer Muttersprache ähneln. Ca. ab dem 1. Geburtstag erlangen die meisten Kinder das sogenannte Einwortstadium und ab etwa eineinhalb Jahren spricht man von einer Wortschatzexplosion, da der produktive Wortschatz von ca. 75 auf 300 Wörter im 2. Lebensjahr ansteigt. Zu diesem Zeitpunkt werden auch Wortkombinationen geäußert, sodass Kinder Zweiwort- und Fragesätze bilden können. Sie sprechen im Telegrammstil und verwenden meist Substantive und Verben („will Auto“), halten sich dabei aber bereits an syntaktische Regeln, sprechen die Wörter also in der richtigen Reihenfolge. Mit ca. 4 Jahren beherrschen die meisten Kinder die grammatikalischen Grundlagen und mit 6 Jahren sind sie in der Lage, Wörter in Silben zu zerlegen, Reime zu bilden und längere Geschichten nachzuerzählen. Im Grundschulalter beginnen die Kinder komplexe grammatische Strukturen zu verstehen. Der sichere Umgang mit grammatikalischen Fällen wie Genitiv, Dativ und Akkusativ ist in der Regel erst ab dem 11. Lebensjahr gegeben [8].

Wie eingangs bereits erwähnt, scheint es für die Sprachentwicklung besonders kritische bzw. sensible Perioden zu geben, in denen ein optimales Erlernen möglich ist. Dies konnte man bei Kindern beobachten, welche die ersten 10 Lebensjahre weder mit einer Laut- oder einer Gebärdensprache Erfahrungen machten (sogenannte Wolfskinder). Sie konnten die Sprache nur sehr mühsam im Nachhinein erwerben und erreichten nicht das Niveau von normal sprachentwickelten Kindern, wohingegen andere kognitive Fertigkeiten wie logisches Denken oder Problemlösen keine Einschränkungen aufwiesen. Diese sensiblen Phasen machen sich auch bei Erwachsenen beim Erlernen einer Zweitsprache bemerkbar: Wer nach der Pubertät eine Zweitsprache lernt, wird hierzu viel mehr Aufwand betreiben müssen und sie dennoch nicht frei vom Akzent seiner Muttersprache sprechen können, im Gegensatz zu Menschen, die von Geburt an (bilingual) oder als Zweit- oder Fremdsprache vor dem 10. Lebensjahr zwei Sprachen sprechen lernten.

Sprachstörungen

Prinzipiell muss man Sprach- von Sprechstörungen unterscheiden. Bei Sprechstörungen liegt ein motorisches Problem mit der Aussprache vor, sodass Sprachlaute nicht richtig wiedergegeben werden können, das Sprachvermögen hingegen ist intakt. Als Beispiel für eine Sprechstörung sei die Dysarthrie genannt, bei der aufgrund einer gestörten motorischen Innervation der Sprechmuskulatur die Artikulation von Lauten verformt ist bzw. diese verwaschen klingen. Ein weiteres Beispiel für eine Sprechstörung ist das Stottern.

Bei einer Sprachstörung ist hingegen der Sprachaufbau und das Sprachvermögen beeinträchtigt. Sprachstörungen werden unterschieden in Sprachentwicklungsstörungen, in neuronal bedingte Sprachstörungen, sie können aber auch Folge einer sensorischen Behinderung sein (z.B. Schwerhörigkeit). Sprachentwicklungsstörungen können sich bereits in den ersten drei Lebensjahren bemerkbar machen. Häufig liegt ihnen eine Schwerhörigkeit zugrunde, die permanent oder aber durch die in diesem Alter häufigen Paukenergüsse bedingt sein kann. Kennzeichen von Sprachentwicklungsstörungen sind spätes Sprechen, schlechtes Sprach- und Wortverständnis sowie ggf. auch Probleme mit der Grammatik. Häufig entwickelt sich bei diesen Kindern später eine Lesestörung, die Dyslexie. Heute vermutet man, dass Kinder mit dieser Lesestörung ein fehlendes Wissen über die phonologische Struktur von Wörtern aufweisen. Sie können nicht erkennen, dass Wörter aus einer Kombination einzelner Phoneme bestehen, welche eine bestimmte Buchstabenfolge ergeben [8]. Kinder mit Dyslexie haben im Vergleich zu altersgleichen Kindern keine Einschränkungen in der allgemeinen Intelligenz. Eine weitere Entwicklungsstörung der Sprache ist die Legasthenie, eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Kinder mit dieser Störung zeigen Probleme bei der Umsetzung der gesprochenen in die geschriebene Sprache und umgekehrt. Dies kann sich beispielsweise im Auslassen, Verdrehen oder Hinzufügen von Wörtern oder Wortteilen oder generell in einer niedrigen Lesegeschwindigkeit äußern. Man vermutet eine starke genetische Veranlagung. Die Störung kann aber bei frühzeitiger Diagnostik gut behandelt werden.

Im Gegensatz zu Sprachentwicklungsstörungen werden neurologisch bedingte Sprachstörungen (Aphasien) erst nach vollständigem Spracherwerb als solche bezeichnet. Aphasien kennzeichnen Sprachstörungen, die meist bei Erwachsenen infolge von Schlaganfällen, seltener aufgrund von Tumoren oder Schädelhirn-Traumata, auftreten. Bei einer Aphasie sind in der Regel alle sprachlichen Modalitäten wie Sprachproduktion, Sprachverständnis, Nachsprechen, Schreiben, Lesen etc. betroffen, können aber in Abhängigkeit von der spezifischen Aphasieform – wie später noch ausführlicher berichtet wird – stark unterschiedlich ausgeprägt sein [10]. Aphasien haben bereits sehr früh Hinweise für eine hirnasymmetrische Verarbeitungsweise bei verbalen Prozessen gegeben, da sie typischerweise (zumindest bei Rechtshändern) mit Schädigungen der linken Hemisphäre einhergehen.

Die eben beschriebene Hirnasymmetrie, auch als Lateralität bezeichnet, ist für die neuropsychologische Diagnostik seit jeher von großer Bedeutung, da sie eine erste Differenzierung von primär verbalen versus visuell-räumlichen Prozessen für links- versus rechtshemisphärische Lokalisationen zulässt. Diese Erkenntnisse beruhten nicht nur auf Hirnläsionsstudien (Studien an Patienten, die durch Schädigungen des Hirngewebes, z.B. bedingt durch Schlaganfälle oder Tumore, Veränderungen im Verhalten zeigten), sondern wurden vor allen in den 70er Jahren durch Studien mit sogenannten „Split-Brain“-Patienten enorm erweitert. Bei diesen Patienten, die meist an nicht-medikamentös therapierbarer Epilepsie litten, wurde der Balken (das Corpus callosum, welches die neokortikalen Verbindungen zwischen den beiden Hemisphären darstellt) durchtrennt in der Hoffnung, dass epileptische Anfälle nicht von einer Hemisphäre auf die andere übergreifen. Durch operative Durchtrennung konnte die Information von einer Hemisphäre in die andere nicht mehr zeitgerecht erfolgen, sodass man auf diese Weise sehr gut hemisphärenspezifische Verarbeitungsweisen untersuchen konnte.

Heute ermöglicht die moderne funktionelle Bildgebung eine genaue Lokalisation bestimmter kognitiver Prozesse, ohne invasive Eingriffe vornehmen zu müssen. Dieser Methode bedient man sich auch vor chirurgischen Eingriffen, wenn man beispielsweise in der Nähe sprachrelevanter Hirnareale einen Tumor entfernen und dabei für bestimmte Sprachprozesse wichtige Areale verschonen will. Bisher galt die intraoperative Kortexstimulation als goldener Standard, um sprachrelevante Areale funktionell genau lokalisieren zu können. Dabei werden kurz vor der eigentlichen Tumoroperation am wachen Patienten elektrisch Kortexareale stimuliert, während diese bestimmte Bilder benennen müssen. Wenn an den stimulierten Orten Benennungsstörungen eintreten, dann wird der Chirurg dieses Wissen bei der Entfernung von Hirngewebe zur Minimierung von postoperativen Defiziten verwenden.

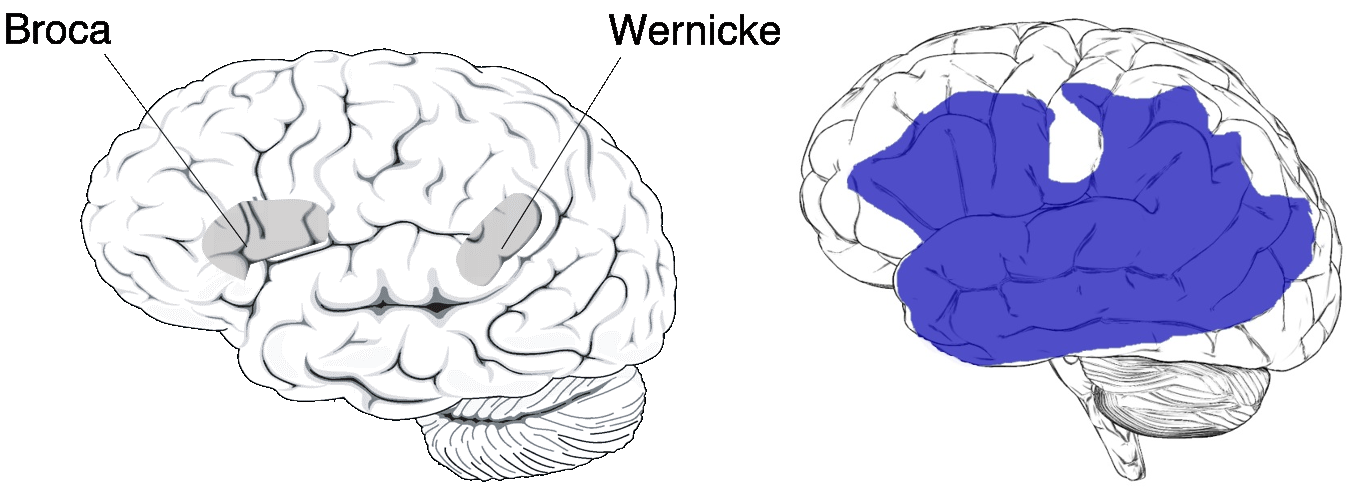

Abschließend sollen nun die vier häufigsten in der Neurologie diagnostizierten Aphasieformen psychologisch etwas genauer beschrieben werden. Dabei handelt es sich um die Broca-, die Wernicke-, die Globale und die Amnestische Aphasie, wobei die ersten drei Formen relativ eindeutig neuroanatomisch lokalisiert werden können, was bei der Amnestischen Aphasie selten der Fall ist. Eine Differenzierung der aphasischen Patienten in die vier aphasischen Standardsyndrome ermöglicht der Aachener Aphasie Test (AAT). Der AAT diagnostiziert sprachliche Störungen beim Nachsprechen, beim Lesen und Schreiben, beim Benennen und im Sprachverständnis hinsichtlich verschiedener sprachlicher Einheiten. Der AAT ist ein speziell für die deutsche Sprache entwickeltes Verfahren zur Diagnose von Aphasien infolge erworbener Hirnschädigungen.

Die Broca-Aphasie ist häufig Folge einer Gefäßstörung der vorderen Mediaastgruppe (der Arteria cerebri media) über der Sylvischen Furche im prärolandischen Bereich und betrifft die Brodmann Areale 44 und 45 im Frontalhirn. Die Broca-Aphasie wird als primäre Störung der Sprachproduktion beschrieben, wobei das Sprachverständnis weitestgehend erhalten bleibt. Das Sprechen ist nicht flüssig, langsam, stockend und mit großer Sprachanstrengung verbunden. Häufig fehlen die grammatikalischen Funktionswörter.

Die Wernicke-Aphasie ist nach Läsionen der hinteren Mediaastgruppe im Wernicke-Areal zu beobachten, welches sich im unteren Bereich der Sylvischen Furche im hinteren Drittel des Gyrus temporalis superior befindet. Das Hauptmerkmal der Wernicke-Aphasie ist ein ausgeprägtes Sprachverständnisdefizit. Die Sprachproduktion ist flüssig, jedoch oft zu schnell, verwaschen und undeutlich. Es treten Wortverwechslungsstörungen, sogenannte Paraphasien auf, welche semantischer Art (Abweichungen auf der Bedeutungsebene, z.B. Tochter statt Mutter) oder phonematischer Art (Abweichungen auf der Lautebene, z.B. Bansane statt Banane) sein können. Die Patienten neigen häufig zu Paragrammatismus, das heißt, die Wahl, Kombination und Stellung der Wörter ist grammatikalisch falsch.

Die schwerste Form der Aphasie ist die Globale Aphasie, welche nach großen, die gesamte perisylvische Region umfassenden Läsionen und auch tief in die weiße Substanz hineinreichenden Schädigungen (gesamtes Versorgungsgebiet der Arteria cerebri media) auftreten. Bei dieser Form ist die Sprachproduktion kaum möglich, oft sind nur noch Sprachautomatismen vorhanden und das Sprachverständnis ist stark beeinträchtigt.

Die Amnestische Aphasie hingegen gilt als die leichteste Aphasieform. Sie ist häufig nach kleinen Läsionen ohne spezifische Lokalisation anzutreffen. Ihr Hauptmerkmal sind Wortfindungsstörungen, die vor allem bei bedeutungstragenden Inhaltswörtern auftreten. Patienten können phasenweise relativ unbeeinträchtigt sprechen, beim Abruf bestimmter Schlüsselwörter haben sie jedoch häufig Defizite.

Da vor allem bei der Wernicke-, aber auch bei der globalen Aphasie posteriore Läsionen vorliegen, bei denen angrenzende Regionen wie der Gyrus angularis und der Gyrus supramarginalis mitbetroffen sein können, ist eine genauere neuropsychologische Untersuchung im Hinblick auf weitere Störungen wie die Akalkulie (Unfähigkeit zu rechnen) oder auch die Apraxie (Unfähigkeit, Einzelbewegungen zu einer Handlung zusammenzusetzen) zur Differentialdiagnose vonnöten [10].

References

[1] Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ, Witzki AH, Howerter A, Wager TD. The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "Frontal Lobe" tasks: a latent variable analysis. Cogn Psychol. 2000 Aug;41(1):49-100. DOI: 10.1006/cogp.1999.0734[2] Sternberg R, Ben-Zeev T. Complex cognition: the psychology of human thought. New York: Oxford University Press; 2001.

[3] Anderson J. Kognitive Psychologie. Heidelberg - Berlin: Spektrum; 2001.

[4] Bucher L, Kaller C, Unterrainer J, Rahm B, Knauff M. Neuronale Grundlagen komplexer Kognition. In: Schröger E, Kölsch S, editors. Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Göttingen: Hogrefe; 2013. p. 363–430.

[5] Kaller CP, Unterrainer JM, Kaiser S, Weisbrod M, Aschenbrenner S. TOL-F Tower of London – Freiburg version. Mödling: Schuhfried; 2012. Available from: https://www.schuhfried.com/test/TOL-F

[6] Gerrig RJ. Psychologie. 20th ed. Hallbergmoos: Pearson; 2016.

[7] Myers DG. Psychologie. 2nd ed. Heidelberg: Springer; 2008.

[8] Spering M, Schmidt T. Allgemeine Psychologie 1 kompakt: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Denken, Sprache. Weinheim: Beltz; 2017.

[9] Paredes S, Cortínez L, Contreras V, Silbert B. Post-operative cognitive dysfunction at 3 months in adults after non-cardiac surgery: a qualitative systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Sep;60(8):1043-58. DOI: 10.1111/aas.12724

[10] Birbaumer NP, Schmidt RF. Biologische Psychologie. 6th ed. Heidelberg: Springer; 2006.