2.6.8. Familie

Katharina Eva Loter 1

Sten Becker 1

1 Institute of Sociology, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland

2.6.8.1. Wechselwirkungen zwischen Familie und Gesundheit

Aktuelle Definitionen der (Kern-)Familie umfassen neben dem Ausgangspunkt einer (elterlichen) Partnerschaft vor allem die Generationendifferenzierung, d.h. das Vorhandensein einer Eltern- und einer Kindgeneration, wobei die Eltern-Kind-Beziehungen biologisch-leiblich oder sozial sein können. Die Familie ist als Sozialisationsinstanz und als zentrale soziale Nahumwelt eng mit dem Wohlbefinden und mit der Gesundheit ihrer Mitglieder verknüpft. Dies liegt insbesondere daran, dass Familien

- biologisch-genetische Gesundheitsdispositionen sowie – über die Primärsozialisation – Gesundheitseinstellungen und -verhalten an die nächste Generation weitergeben,

- Ressourcen (z.B. Vermögen) bereitstellen, die für die gesellschaftliche Positionierung entscheidend sind,

- über – häufig lebenslange – gegenseitige familiale Unterstützung (siehe hierzu auch Kap. 2.6.7.) eine zentrale psychosoziale Bewältigungsressource darstellen.

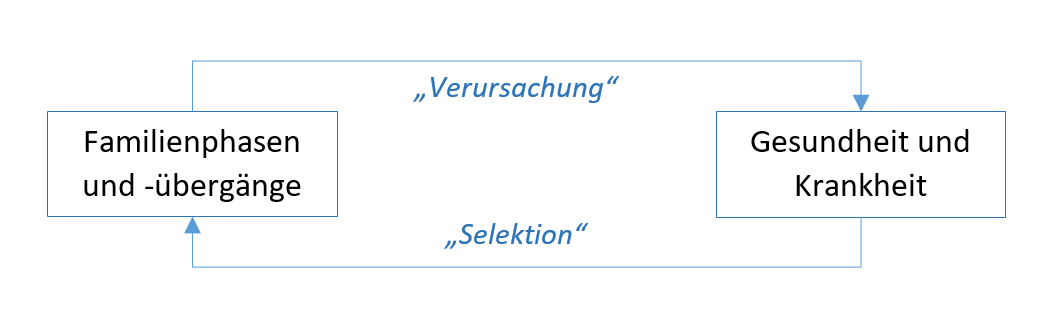

Nun lässt sich aber kaum von der Familie an sich sprechen, vielmehr existiert heute eine Vielfalt von Ausprägungsformen von Familien (u.a. Stief-, Adoptions- und Pflegefamilien sowie Ein-Eltern-Familien), deren gesundheitliche Implikationen zu beachten sind [1]. Außerdem ist die Entstehung und Entwicklung einer Familie ein dynamischer Prozess, der sich über viele Jahre hinweg vollzieht, indem sich Transitionen (d.h. Übergänge, z.B. Familiengründung oder Auszug der Kinder aus dem elterlichen Haushalt) mit Phasen relativer Stabilität abwechseln. Familie und Gesundheit bzw. Krankheit sind wechselseitig kausal miteinander verknüpft [2]. Die folgenden Abschnitte behandeln insbesondere die Verursachung von Gesundheit und Krankheit durch familiale Ereignisse; zusätzlich sind jedoch auch Selektionseffekte von Gesundheit auf Familienübergänge (z.B. höhere Heirats- und geringere Scheidungsraten bei Gesunden) wirksam (vgl. Abbildung 1).

Kindheit und Adoleszenz

Das Fundament der späteren Gesundheit und des Gesundheitsverhaltens der Kinder wird bereits in Kindheit und Jugendalter gelegt. Die Forschung zu gesundem Aufwachsen demonstriert, dass Familienkonstellationen (Kernfamilie, Ein-Eltern- und Stieffamilien) bzw. Änderungen der Familienzusammensetzung (Tod eines Elternteils, Trennung, Scheidung, Wiederheirat) sowie Familienmerkmale (sozioökonomischer Status, psychosoziale Ressourcen, Erziehungs- und Gesundheitsverhalten, Beziehungsqualität) auf komplexe Weise die Gesundheit im Lebensverlauf prägen [3]. Im Kindesalter zeigen Kinder aus Ein-Eltern- und Stieffamilien eine verstärkte psychische Symptomatik (Einsamkeit, Traurigkeit, Angst, Rückzug), Leistungsprobleme in der Schule und Verhaltensauffälligkeiten (Aggressivität), die teils über die finanzielle Situation, die mentale Gesundheit der Eltern und die Beziehungsqualität zu den Bezugspersonen vermittelt sind. Im Jugendalter weisen Heranwachsende aus Trennungsfamilien dann eine höhere Depressivität auf, haben häufiger ADHS-Diagnosen und neigen stärker zu Tabakkonsum und Aggression. Generell zeigen sich vergleichbare negative gesundheitliche Auswirkungen bei Jungen und Mädchen.

Fallvignette

Christiane (39 Jahre alt) sorgt sich um ihren 14-jährigen Sohn Anton, welcher sich nach der Schule immer öfter in sein Zimmer zurückzieht und dort bis spät in die Nacht am Computer spielt. An gemeinsamen Aktivitäten zeigt er nur wenig Interesse; auch seinen Vereinssport vernachlässigt Anton zunehmend. Von seinem Basketballtrainer erfährt Christiane, dass sich Anton in den letzten Wochen ungewöhnlich aggressiv auf dem Spielfeld verhält. Im Arztgespräch erzählt Anton, dass er die dauernden Streitigkeiten seiner Eltern kaum mehr ausgehalten habe. Deshalb empfand er den Auszug des Vaters vor einem halben Jahr zunächst als Erleichterung, da die teils handgreiflichen Konflikte äußerst belastend waren. Allerdings mache es ihm nun sehr zu schaffen, dass seitdem nur noch ein sporadischer (Telefon-)Kontakt zum Vater bestehe.Merke:

Verantwortlich für psychische Probleme, die im Umfeld elterlicher Trennung auftreten, sind insbesondere stressinduzierende Elternkonflikte, wobei Problemausmaß und -dauer von Zeitpunkt der Trennung, Beziehungsqualität, Erziehungskompetenz und der Persönlichkeit des Kindes abhängen. Eine elterliche Trennung stellt nicht immer den Beginn einer längerfristigen psychosozialen Gesundheitsproblematik dar, sondern kann für betroffene Kinder – insbesondere bei starken Elternkonflikten – auch eine Gesundheitschance eröffnen. Hierfür ist ein positives Verhältnis zu dem getrenntlebenden Elternteil wichtig.

Familiengründung und -erweiterung (Fertilität)

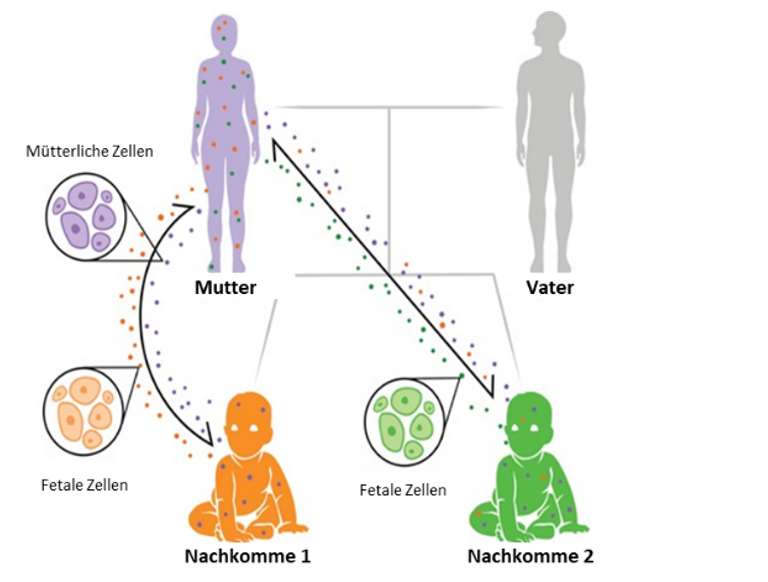

Gesundheitsveränderungen infolge einer Familiengründung und -erweiterung sind Resultat eines Zusammenspiels evolutionärer, biologischer und sozialer Mechanismen. Aus medizinischer Sicht sind insbesondere die physiologischen Vorgänge im mütterlichen Organismus von Interesse, die sich als ein möglicher Zündmechanismus für spätere Heilungs- und Krankheitsprozesse erweisen können. Der schwangerschaftsbedingte Austausch mütterlicher und fetaler Zellen (fetaler Mikrochimärismus, Abbildung 2) kann bei Müttern u.a. Autoimmunerkrankungen wie Arthritis und Schilddrüsenfehlfunktionen auslösen, kann aber auch vor einer Brustkrebs- oder Alzheimererkrankung schützen (fetale Zellen wurden seltener im Gewebe von erkrankten im Vergleich zu gesunden Müttern gefunden, zur Vertiefung siehe [4]).

Auch hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft und Stillperiode können Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs vorbeugen, hinsichtlich Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen jedoch verstärkend wirken. Allgemein gelten zwei bis drei Kinder als eine für die Gesundheit optimale Parität. Entscheidend dabei sind allerdings das Alter bei der Zeugung, die Belastungsakkumulation durch chronischen Stress, der sozioökonomische Status sowie die Verfügbarkeit von Unterstützungsnetzwerken.

Fallvignette

Monika (34 Jahre alt) ist glücklich verheiratet und hat eine gesunde 2,5-jährige Tochter. Ihr Mann arbeitet Vollzeit und ist viel auf Dienstreisen. Sie hat vor Kurzem ihre Hausärztin aufgesucht und klagt über andauernde Müdigkeit, Reizbarkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Im Gespräch hat sich herausgestellt, dass Monika seit sechs Monaten wieder Teilzeit als Grundschullehrerin arbeitet, seitens der Familie jedoch kaum Unterstützung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung erhält. Die Tochter wird zwar halbtags in einer Kinderkrippe betreut, kann aber danach noch schlecht alleine spielen (fremdelt zudem stark) und schläft nachts immer noch nicht durch. Monika nutzt also meistens die späten Abendstunden, um den Unterricht vorzubereiten und die Schülerhefte zu korrigieren. Sie möchte eine perfekte Figur als Ehefrau, Mutter und Lehrerin abgeben, fühlt sich aber meist gestresst und kraftlos.Merke:

Eine Elternschaft geht erwiesenermaßen nicht ausschließlich mit positiven Gefühlen wie Glück, Stolz und Liebe einher, sondern auch mit Phasen von Überforderung, Rollenüberlastung, elterlichen Konflikten und – als Konsequenz – einem erhöhten Risiko für stressinduzierte Erkrankungen. In ärztlichen Gesprächen mit Eltern ist es daher sehr wichtig, auf soziale und institutionelle Unterstützungsnetzwerke einzugehen.

Eheschließung, Trennung und Scheidung

In Bezug auf gesundheitliche Auswirkungen kommt der Ehe – und abgeschwächt auch dem Zusammenleben ohne Trauschein – ein Protektionseffekt zu, der mutmaßlich aus finanziellen Vorteilen (z.B. durch gemeinsame Haushaltsführung), der gegenseitigen sozialen Unterstützung sowie aus sozialer Kontrolle (z.B. durch Überwachung der Einhaltung ärztlicher Empfehlungen) resultiert. Bei sonst vergleichbarem sozialen Hintergrund schätzen neuere Studien die Restlebenserwartung bei verheirateten Männern im Alter von 50 Jahren um elf Jahre, bei Frauen um acht Jahre höher ein als bei Ledigen [5]. Umgekehrt sind Paarkonflikte, Trennungen und Scheidungen bei betroffenen Frauen und Männern assoziiert mit

- kardiovaskulären Erkrankungen,

- Stress und Depressivität (temporär oder längerfristig),

- erhöhter Inzidenz chronischer Krankheiten und funktionaler Einschränkungen,

- Substanzmissbrauch (in einigen Studien häufiger bei Männern gefunden),

- einer deutlich verringerten Restlebenserwartung nach einer Scheidung im Vergleich zu Verheirateten (Männer: fast zehn Jahre, Frauen: fast acht Jahre geringer).

Krankheit und Tod von Angehörigen

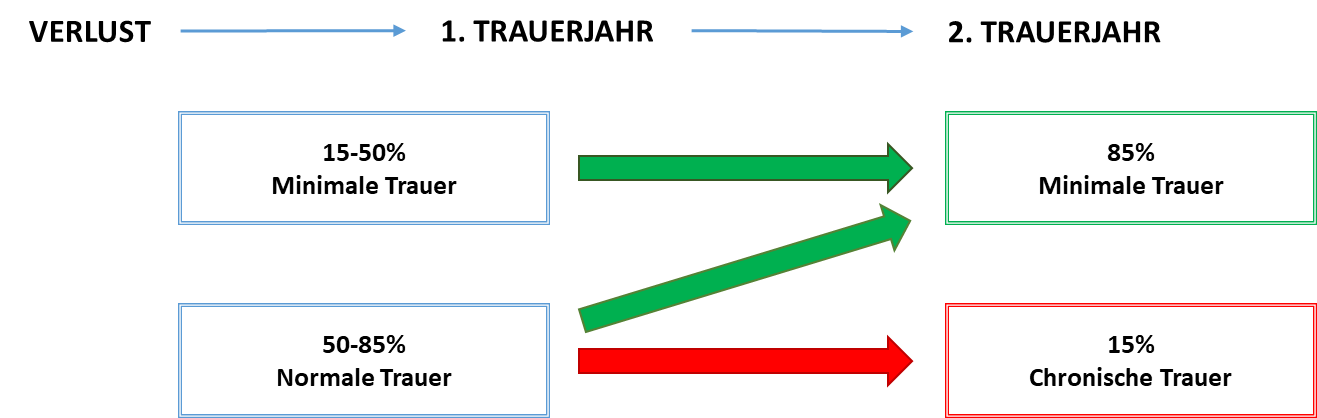

Kritische Lebensereignisse wie Krankheit und Tod eines nahen Angehörigen – sei es des Ehe- oder Lebenspartners, des Elternteiles oder des eigenen Kindes – sind meist mit einer akuten Schock- und Angstreaktion verbunden, die bei den Betroffenen eine stressinduzierte Erkrankung auslösen kann. Die Intensität und Dauer jeder einzelnen Trauerepisode ist von Person zu Person unterschiedlich und wird von vielerlei Faktoren determiniert, u.a. Persönlichkeit, Spiritualität, kultureller Identität, Unterstützungsnetzwerken, Art des Verlustes, Gesundheit und Alter (zur Vertiefung siehe [6]). Für eine optimale Arzt-Patient-Interaktion ist es entscheidend, die Art der Trauer – minimale und normale (unkomplizierte) versus chronische (komplizierte) Trauer – zu identifizieren. Unkompliziert Trauernde (ca. 85%) finden gewöhnlich nach sechs bis zwölf Trauermonaten ohne Medikation und (Psycho-)Therapie wieder zurück ins erfüllende Leben. Demgegenüber empfinden kompliziert Trauernde – die häufiger von einem unkontrollierbaren Verlustereignis betroffen sind – auch über diesen Zeitraum hinaus anhaltende Freudlosigkeit, Schuldgefühle und Angst, die unbehandelt in eine Depression, generalisierte Angststörung oder posttraumatische Belastungsstörung übergehen können und meist einer zielgerichteten psychiatrischen Intervention bedürfen (Abbildung 3).

Fallvignette

Ute (75 Jahre alt) verlor vor knapp zwei Jahren ihren gleichaltrigen Ehemann durch einen Autounfall. Er wollte ihre Medikamente von der Apotheke holen und wurde dabei von einem LKW überfahren. Das Ehepaar feierte kurz davor seine goldene Hochzeit und wurde mit dem ersten Urenkelkind beglückt. Ute konnte nach dem schmerzhaften Verlust die Einsamkeit in ihrem großen Haus – in dem so vieles an den verunglückten Ehemann erinnerte – nicht mehr ertragen und zog nach wenigen Monaten in eine kleinere Wohnung. Ihr einziger Sohn lebt mit seiner Familie in einer anderen Stadt (ca. 30 km Entfernung), versucht jedoch seine Mutter, sooft es geht, zu besuchen. Beim letzten Besuch fielen ihm ihre dunklen Augenringe, einige verschimmelte Lebensmittel im Kühlschrank und eine Packung Schlafmittel in der Küche auf. Ute gesteht ihrem Sohn weinend, dass sie jede Nacht von Alpträumen geplagt wird und sich die Schuld für den Tod ihres Ehemannes gibt. Die immer häufiger auftretenden Panikattacken hindern sie daran, das Haus zu verlassen und etwas zu unternehmen. Die jahrelange Mitgliedschaft im Kegelverein hat sie gekündigt.Merke:

Chronische (komplizierte) Trauer geht mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Insomnie, Substanzmissbrauch und suizidales Verhalten einher. Bei (älteren) Verwitweten kommen als Begleiterscheinungen häufig Gefühle der Einsamkeit und sozialer Isolation hinzu.

2.6.8.2. Fazit

Gesundheit und Krankheit sind keine rein individual-biologischen Phänomene, sondern stets in einen dynamischen psychosozialen – hier: familialen – Kontext eingebettet. In verschiedenen Familienphasen werden Patienten dabei mit unterschiedlichen Herausforderungen und Belastungen konfrontiert, deren Bewältigung jeweils geeignete Ressourcen sowie die Sensibilität der behandelnden Ärzte erfordert.

References

[1] Rapp I, Klein T. Familie und Gesundheit. In: Hill PB, Kopp J, editors. Handbuch Familiensoziologie. Wiesbaden: Springer VS; 2015. p. 775-90. DOI: 10.1007/978-3-658-02276-1[2] Arránz Becker O, Loter K, Becker S. Familie und Gesundheit: Ein methodenkritischer Blick auf die aktuelle Forschung. In: Kriwy P, Jungbauer-Gans M, editors. Handbuch Gesundheitssoziologie. Wiesbaden: Springer VS; 2017. p. 1-27. DOI: 10.1007/978-3-658-06477-8_45-1

[3] Amato PR. The consequences of divorce for adults and children. J Marriage Fam. 2000 Nov;62(4): 1269-87. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x

[4] Boddy AM, Fortunato A, Wilson Sayres M, Aktipis A. Fetal microchimerism and maternal health: a review and evolutionary analysis of cooperation and conflict beyond the womb. Bioessays. 2015 Oct;37(10):1106-18. DOI: 10.1002/bies.201500059

[5] Doblhammer G, Muth E, Kruse A. Abschlussbericht Lebenserwartung in Deutschland: Trends, Prognose, Risikofaktoren und der Einfluss ausgewählter Medizininnovationen [Internet]. Rostock: Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels; 2008 [cited 2019 Apr 18]. Available from: https://www.vfa.de/download/studie-lebenserwartung-abschlussbericht.pdf

[6] Bonanno GA, Kaltman S. The varieties of grief experience. In: Clin Psychol Rev. 2001 Jul;21(5):705-34. DOI: 10.1016/s0272-7358(00)00062-3