2.8.1. Biopsychosoziale Zusammenhäng bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

1 Center for Health and Society, Heinrich Heine Universtity Düsseldorf, Düsseldorf, Germany

2.8.1.1. Einleitung

Herz-Kreislauf-Krankheiten (HKK) sind weltweit die führende Todesursache. Den größten Anteil nehmen die Krankheitsbilder des akuten Herzinfarkts bzw. des plötzlichen Herztods (sog. ischämische Herzkrankheiten/IHK) sowie des Schlaganfalls ein. Jedoch zählen weitere Diagnosen wie Herzinsuffizienz, Angina Pectoris, Herzrhythmusstörungen und periphere Verschlusskrankheiten ebenfalls dazu. In globaler Perspektive hat die Mortalität an HKK in den Jahren 2005 bis 2015 um 13% zugenommen. Allerdings entfällt diese Zunahme vor allem auf Entwicklungs- und Schwellenländer, während in den westlichen Industrieländern ein deutlicher Rückgang beobachtet wird [1]. Zu diesem Rückgang haben ein verbessertes Gesundheitsverhalten der Bevölkerung und Fortschritte der medizinischen Behandlung und Krankenversorgung beigetragen. Dennoch ist die Last der HKK für die betroffenen Menschen, für das medizinische Versorgungssystem und für die wirtschaftliche sowie gesellschaftliche Entwicklung insgesamt sehr hoch. So haben beispielsweise allein für Deutschland die direkten und indirekten Kosten der HKK im Jahr 2015 46,43 Milliarden EUR betragen [2].

Seit einigen Jahrzehnten sind wichtige Risikofaktoren und Mechanismen der Entstehung von HKK als Ergebnis intensiver klinischer, experimenteller und epidemiologischer Forschung bekannt. Zu den etablierten Risikofaktoren zählen eine genetisch-familiäre Belastung, hohe Blutlipidwerte (v.a. der schädlichen Low-Density Lipoprotein-Fraktion), Bluthochdruck, Rauchen, Bewegungsmangel und Diabetes mellitus bzw. das seine Entwicklung begünstigende metabolische Syndrom. Auch sind zentrale Mechanismen der Krankheitsentwicklung anhand der Konzepte ‚Atherosklerose‘ und ‚Thrombose‘ identifiziert worden. Jedoch stellen die HKK ein komplexes, von vielen Faktoren verursachtes Geschehen dar, und es bestehen zu manchen Aspekten noch immer deutliche Kenntnislücken. Diese Kenntnislücken zu verringern ist ein vordringliches Ziel der Forschung, denn dadurch können die Chancen der Verhütung und einer noch wirksameren Behandlung der HKK erhöht werden.

Auch konnte anhand neuerer Entwicklungen der Stresstheorie (siehe Kapitel 2.1. und 2.2.7.) gezeigt werden, wie diese Faktoren im Rahmen eines biopsychosozialen Krankheitsmodells in das biologische Geschehen eingreifen. Mit dieser transdisziplinären Forschung sind die HKK zum Paradebeispiel einer systemischen Betrachtung menschlicher Gesundheit und Krankheit geworden. Damit wird verdeutlicht, in wie starkem Maß die Funktionsweise von Herz, Gehirn und Kreislauf durch neuronale und hormonelle Prozesse und durch Signale des Immunsystems beeinflusst wird und wie eng psychische und physiologische Vorgänge ineinandergreifen. Nachfolgend wird zunächst ein kurzer Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse zum Stellenwert psychischer und sozialer Risiko- und Schutzfaktoren bei der Entwicklung und dem Verlauf von HKK gegeben. Sodann werden die biopsychosozialen Zusammenhänge anhand neuer Entwicklungen der Stresstheorie skizziert. Der abschließende Abschnitt erörtert Konsequenzen aus vorliegenden Erkenntnissen für ärztliches Wissen und Handeln sowie für die medizinische Versorgung.

2.8.1.2. Psychosoziale Risiko- und Schutzfaktoren

Da menschliche Gesundheit und Krankheit komplexe Phänomene darstellen, bei denen Verhaltensweisen, bestimmte Determinanten der natürlichen und sozialen Umwelt sowie genetische Dispositionen sich wechselseitig beeinflussen, ergeben sich für die Ursachenforschung besondere methodische Herausforderungen. Verfahren der Wahrscheinlichkeitstheorie und der statistischen Analyse von Interaktionen zwischen mehreren Wirkfaktoren spielen dabei eine wichtige Rolle, insbesondere in der epidemiologischen Forschung. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, quantitative Zusammenhänge zwischen Risiko- bzw. Schutzfaktoren und der Häufigkeit von Krankheitsereignissen nachzuweisen, und zwar nach Möglichkeit in sog. prospektiven Studien. Hierbei wird in einer zu Beginn gesunden Population die Ausprägung des zu untersuchenden Risiko- oder Schutzfaktors (Exposition bzw. Disposition) bestimmt, und in der nachfolgenden Beobachtungszeit wird geprüft, ob Personen mit einer riskanten Disposition oder Exposition mit höherer Wahrscheinlichkeit an der interessierenden Störung (hier HKK) erkranken als Personen ohne entsprechende Gefährdung. Quantitativ wird dies anhand des relativen Risikos ermittelt. So sagt zum Beispiel ein relatives Risiko von 2,0 aus, dass Personen mit der entsprechenden Gefährdung doppelt so häufig erkranken wie Personen ohne Gefährdung. Bei Schutzfaktoren liegt das relative Risiko der Erkrankung entsprechend unter dem Wert von 1,0, da hier ein verringertes Krankheitsrisiko erwartet wird. Zum Verständnis der nachfolgenden Ausführungen sind diese einleitenden Bemerkungen wichtig, weil die meisten Studien, die zu neuen Erkenntnissen über den Einfluss psychosozialer Faktoren auf die Entwicklung von HKK geführt haben, auf diesem prospektiven epidemiologischen Untersuchungsplan beruhen. Es liegt nahe, die wichtigsten Etappen dieser Forschungsentwicklung, welche eine Spanne von einigen Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs umfasst, in ihrem historischen Verlauf zu skizzieren.

2.8.1.3. Individuelle Dispositionen

Die frühesten Forschungen zum Thema entstammen der psychologischen bzw. psychosomatischen Forschung zu bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen (siehe Kapitel 2.3.) und zu typischen Formen des individuellen Bewältigungsverhaltens. An erster Stelle ist die bereits 1959 erfolgte Beschreibung des sog. Typ-A-Verhaltens zu nennen [3]. Demnach weisen Personen mit hohem Ehrgeiz, Rastlosigkeit und einer feindseligen Haltung ein erhöhtes Risiko auf, eine HKK zu entwickeln. Ihre exzessive Verausgabungsneigung kann zwar beruflichen Erfolg befördern, birgt aber die Gefahr der Daueraktivierung des sympathischen Nervensystems mit nachfolgender vitaler Erschöpfung und psychophysischem Zusammenbruch in sich. Allerdings konnten die ursprünglichen Beobachtungen dieses koronargefährdenden Verhaltens in nachfolgenden Studien nicht überzeugend repliziert werden, sondern lediglich das mit der psychometrisch validierten Cook-Medley-Skala gemessene Merkmal ‚Feindseligkeit‘ erwies sich wiederholt als psychische Risikodisposition der HKK [4]. Dabei wurde beobachtet, dass Personen mit feindseliger Haltung besonders häufig Ärger erleben und dauerhaft negativ gestimmt sind. Sind sie zudem unfähig, ihren erlebten Ärger offen auszudrücken, dann ist die Erkrankungsgefahr besonders hoch. Diese zuletzt genannte psychische Konstellation wird neuerdings auch als ‚Typ-D-Persönlichkeit‘ bezeichnet. Jedoch ist bis heute umstritten, ob diese und die zuvor genannten psychischen Dispositionen stabile, zeitlich überdauernde Persönlichkeitsmerkmale darstellen oder ob sie Bewältigungsstile beschreiben, die sich in Wechselwirkung mit bestimmten Einflüssen der sozialen Umwelt entwickeln. So ist beispielsweise gezeigt worden, dass die Verteilung der Feindseligkeit in der Bevölkerung einem sozialen Gradienten folgt: Je niedriger die soziale Position und je höher die soziale Benachteiligung ist, desto häufiger wird die Neigung zur Feindseligkeit beobachtet [5].

Eine zweite, im Vergleich zum Typ-A-Verhalten etwas später einsetzende Forschungsrichtung hat sich mit Depressivität und depressiven Störungen (siehe Kapitel 2.2.7.) als psychischen Risikodispositionen der HKK befasst. Dabei zeigte sich in mehreren Untersuchungen, dass klinisch bedeutsame depressive Symptome das relative Risiko der nachfolgenden Entwicklung einer ischämischen Herzkrankheit (IHK) in etwa verdoppeln und dass andererseits das Vorhandensein dieser Erkrankung die nachfolgende Entstehung einer Depression deutlich erhöht. Zu diesem bidirektionalen Zusammenhang liegen wichtige psychobiologische Befunde vor, die auf eine erhöhte körpereigene Entzündungsaktivität und eine gestörte Balance des autonomen Nervensystems hinweisen. Die Erfassung depressiver Symptome und Störungen bei Risikogruppen wie auch bei an HKK Erkrankten ist damit auch von unmittelbarer präventiver und therapeutischer Bedeutung, bedenkt man das erhöhte Mortalitätsrisiko nach Herzinfarkt bei Vorliegen einer Depression (Kapitel 2.2.7.) [6].

Während beide erwähnten Forschungsrichtungen das Risikogeschehen ins Zentrum stellen, befassen sich neuere Arbeiten mit psychischen Schutzfaktoren, die zur Vermeidung von HKK-Risiken beitragen. Als besonders aussagekräftig erweist sich hierbei die psychische Eigenschaft des dispositionalen Optimismus. Sie wird anhand einer gut validierten Selbstbeurteilungsskala, dem ‚Life Orientation Test‘, gemessen [7]. Damit wird die Eigenschaft von Personen bezeichnet, Ereignisse und Entwicklungen grundsätzlich positiv zu bewerten und mit Erwartungen an erfolgreiche Ergebnisse zu verbinden. Damit entlasten sich Menschen nicht nur von Sorgen und Ängsten, sondern stärken auch ihre psychischen Energien, indem sie ihre Selbstwirksamkeit und ihr Selbstvertrauen erhöhen. Optimismus begünstigt einerseits ein gesundheitsförderndes Ernährungs- und Bewegungsverhalten, vermag andererseits aber auch die biologischen Stressreaktionen sehr deutlich zu verringern.

In einer prospektiven Studie an mehr als 70.000 amerikanischen Krankenschwestern wurde eindrucksvoll gezeigt, dass ausgeprägter Optimismus, erhoben im Jahr 2004, mit einer signifikant verringerten Sterblichkeit im Zeitraum von 2006 bis 2012 einherging. Beispielsweise betrug das relative Mortalitätsrisiko in der Gruppe mit der höchsten Ausprägung von Optimismus 0.71 im Vergleich zu demjenigen von 1.0 in der Gruppe mit der niedrigsten Ausprägung. Der Zusammenhang zeigte sich auch, nach Kontrolle wichtiger Einflussfaktoren, für Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-, Krebs- und Atemwegserkrankungen [8].

2.8.1.4. Soziale Schicht und soziale Schutzfaktoren

Während lange Zeit die Meinung vorherrschte, die HKK seien eine ‚Managerkrankheit‘, zeigten bahnbrechende sozialepidemiologische Studien seit Ende der 1970er-Jahre, dass im Gegenteil Angehörige niedriger sozialer Schichten (siehe Kapitel 2.6.2.), gemessen anhand von Bildung, Einkommen oder beruflicher Position, stärker gefährdet waren als sozial Bessergestellte. Betrachtete man das ganze Spektrum sozialer Schichten, dann zeigte sich ein konsistenter sozialer Gradient (siehe Kapitel 2.6.5.): je höher die soziale Schichtzugehörigkeit, desto niedriger das HKK-Risiko. Diese Beobachtung zählt zu den am besten gesicherten Befunden medizinsoziologischer Forschung, da sie in ländervergleichenden Studien, zumindest in entwickelten westlichen Gesellschaften, bis heute zahlreich bestätigt wurde. Obwohl in einigen Studien dieser soziale Gradient weitgehend durch die schichtspezifische Ausprägung gesundheitsschädigenden Verhaltens erklärt wurde, zeigt die Forschung mehrheitlich, dass darüber hinaus sozial ungleich verteilte psychosoziale Stressoren zur Erklärung wesentlich beitragen [9].

Einen dieser sozial ungleich verteilten, bei Mitgliedern niedrigerer sozialer Schichten häufiger vorzufindenden psychosozialen Stressoren stellt die soziale Isolation (siehe Kapitel 2.6.7.) dar. In einer Zusammenstellung der Ergebnisse aus sieben Studien ergab sich ein relatives Risiko von 1.5 des Auftretens einer IHK bei Personen, die sozial isoliert waren bzw. die sich einsam fühlten, im Vergleich zu sozial besser integrierten Personen [10]. Auch bei diesem Thema untersucht die Forschung zunehmend die Rolle sozialer Schutzfaktoren. Bereits 1979 wurde in einer klassischen Studie der Nachweis erbracht, dass eine gute soziale Integration bzw. das Vorhandensein eines zuverlässigen sozioemotionalen Rückhalts das Sterberisiko um das Zwei- bis Dreifache senkt gegenüber Personen, die vereinsamt und sozial desintegriert sind [11]. Ähnlich starke Zusammenhänge finden sich bezüglich des weiteren Krankheitsverlaufs, insbesondere eines verringerten Re-Infarktrisikos bei Personen mit gutem sozialem Rückhalt (Kapitel 2.6.7.).

2.8.1.5. Akute und chronische soziale Stressoren

Bereits aus Alltagserfahrungen ist bekannt, dass bedrohliche, kritische Lebensereignisse (siehe Kapitel 2.2.7.) wie der Tod einer nahestehenden Person, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes oder traumatische Gewalterfahrungen das Risiko einer tödlichen oder nicht-tödlichen kardiovaskulären Erkrankung erhöhen. Diese Erfahrungen sind durch zahlreiche wissenschaftliche Studien untermauert worden. Allerdings führen die bei akuten Stressoren ausgelösten biologischen Reaktionen vorwiegend bei denjenigen Personen zum Krankheitsausbruch, die bereits ein vorgeschädigtes Herz-Kreislauf-System aufweisen. Im Vorfeld der Manifestation einer HKK wurde nicht nur das Auftreten eines einzelnen schweren Lebensereignisses beobachtet, sondern ebenso die Häufung mehrerer, teilweise weniger gravierender Krisenerfahrungen. Vermutlich werden hierbei die zur Bewältigung erforderlichen personalen Ressourcen überfordert.

Sehr umfangreich und umfassend ist in den vergangenen drei Jahrzehnten der Beitrag chronischer sozialer Stressoren zur Entwicklung von HKK im Bereich der Erwerbsarbeit erforscht worden. Angesichts der Komplexität und des raschen Wandels der Arbeitswelt in modernen Gesellschaften ist es erforderlich, riskante Bedingungen auf einer abstrakten, verallgemeinerbaren Ebene anhand eines theoretischen Modells zu identifizieren. Unter den verschiedenen hierzu entwickelten Ansätzen haben sich zwei Modelle als besonders erfolgreich bei der Erklärung von HKK sowie weiterer stressassoziierter Erkrankungen erwiesen: das Anforderungs-Kontroll-Modell und das Modell beruflicher Gratifikationskrisen (siehe Kapitel 2.6.6.). Dieser Erfolg erklärt sich womöglich aus der Tatsache, dass jedes dieser sich ergänzenden Modelle einen stresstheoretisch grundlegenden Mechanismus erfasst. Im Fall des ersten Modells ist dies die fehlende bzw. eingeschränkte personale Handlungskontrolle in erfolgsorientierten Leistungssituationen, während im zweiten Modell die Enttäuschung über die als Gegenleistung zum erbrachten Arbeitseinsatz erwartete, jedoch nicht angemessen erhaltene Belohnung im Zentrum steht. Obwohl in der Mehrheit der zahlreichen prospektiven Studien zu diesen Modellen das relative kardiovaskuläre Erkrankungsrisiko nicht höher als 1.5 liegt, erweist sich diese Risikoerhöhung unter Public-Health-Aspekten als bedeutsam, da im Durchschnitt jede vierte erwerbstätige Person von einer der beiden Belastungsformen betroffen ist [12].

Erwerbstätige Männer und Frauen, die an ihrem Arbeitsplatz beide Formen von chronischem Stress erleben, d.h. hohe Anforderungen bei zugleich niedriger Kontrolle und geringe Belohnungen trotz eines hohen Einsatzes, sind häufiger von einem vorzeitigen akuten Herzinfarkt betroffen als ihre psychosozial nicht belasteten Kolleginnen und Kollegen. Das um über 40% erhöhte relative Risiko ergibt sich aus einer zusammenfassenden Analyse der Ergebnisse aus elf in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführten Kohortenstudien [13].

Weitere Arten chronischer sozialer Stressoren sind für die Herz-Kreislauf-Gesundheit bedeutsam, so beispielsweise die kumulierte Rollenbelastung von Familie und Beruf, insbesondere bei erwerbstätigen Frauen, die häusliche Pflege (siehe Kapitel 5.2.) chronisch kranker Angehöriger sowie schwere zwischenmenschliche Konflikte. Welche biologischen Vermittlungsprozesse solche chronischen Stressoren mit der Entwicklung von HKK verbinden, soll im folgenden Abschnitt erörtert werden.

Hier muss abschließend darauf hingewiesen werden, dass die medizinsoziologische und sozialepidemiologische Forschung in jüngster Vergangenheit ihr Bezugssystem erweitert hat, indem nunmehr verstärkt makrosoziale und wirtschaftliche Einflussfaktoren (siehe Kapitel 2.6.4.) in die Analyse einbezogen werden. Beispielsweise wurde gezeigt, dass die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität in denjenigen Ländern besonders erhöht ist, in denen eine ausgeprägte Ungleichheit der Einkommensverteilung vorherrscht. Ebenso wirken sich Finanzkrisen und tiefgreifende politisch-soziale Umbrüche wie der Zerfall der Sowjetunion spürbar auf einen Anstieg der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit aus.

Der kurze Überblick über neue Erkenntnisse zum Einfluss psychosozialer Faktoren auf HKK hat gezeigt, wie vielfältig und zugleich komplex die nachgewiesenen Zusammenhänge sind. Gelingt es, sie in eine übergeordnete biopsychosoziale Modellperspektive zu integrieren?

2.8.1.6. Die biopsychosoziale Modellperspektive

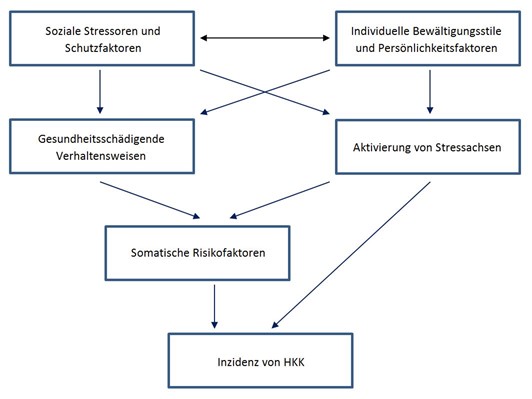

Abbildung 1 verdeutlicht die grundlegende Einsicht, dass die Beeinflussung von HKK-Risiken durch psychosoziale Faktoren über zwei analytisch zu trennende Wege erfolgt. Zum einen wirken sich die erwähnten sozialen Stressoren und Schutzfaktoren sowie die persönlichen Dispositionen direkt auf das alltägliche gesundheitsfördernde oder gesundheitsschädigende Verhalten aus. Der gut gesicherte negative Zusammenhang zwischen sozialer Schichtzugehörigkeit und Häufigkeit gesundheitsschädigenden Verhaltens wurde bereits erwähnt. Ebenso überzeugend wurde gezeigt, dass sozial gut integrierte Personen und Menschen, die über einen zuverlässigen sozialen Rückhalt verfügen, gesünder leben und sich auch im Fall einer Erkrankung mehr um den Erhalt ihrer Gesundheit kümmern. Andererseits ist bekannt, dass Sorgen, Ängste und soziale Krisen den Gebrauch von Suchtmitteln erhöhen und die Bereitschaft zu gesundheitsförderndem Verhalten schwächen können. Diese Zusammenhänge finden sich ebenso bei Personen mit kritischen Bewältigungsstilen oder Persönlichkeitsmerkmalen wie Feindseligkeit, negativer Gestimmtheit oder Depressivität, während dispositionaler Optimismus und hohe Selbstwirksamkeit (siehe Kapitel 3.2.1.) im Gegenteil gesundheitsförderndes Verhalten (siehe Kapitel 5.1.) stärken. Lebenszufriedenheit, Zuversicht und Optimismus motivieren Menschen vermehrt zu positivem zukunftsorientierten Verhalten einschließlich der Sorge um die eigene Gesundheit [5], [8].

2.8.1.7. Stresstheorie

Der zweite Vermittlungspfad zwischen psychosozialen Faktoren und HKK-Entwicklung verläuft über psychobiologische Prozesse der Aktivierung bestimmter Gehirnareale, des autonomen Nervensystems (siehe Kapitel 2.1.), des endokrinen und Immunsystems sowie ihrer Effekte auf periphere Systeme des Organismus wie das Herz-Kreislauf-System. Diese Prozesse werden seit bahnbrechenden Entdeckungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem Oberbegriff Stresstheorie (vgl. Kapitel 2.1. und 2.2.7.) untersucht. Eine angemessene Darstellung der äußerst umfangreichen und innovativen Erkenntnisse der Stressforschung ist an dieser Stelle nicht möglich (als deutschsprachige Übersicht siehe [14]). Es soll lediglich festgehalten werden, dass ‚Stress’ in der auf Gesundheit und Krankheit bezogenen Forschung als Ergebnis einer Interaktion zwischen bestimmten Anforderungen (Stressoren, siehe Kapitel 2.2.7.) an eine Person, deren Bewältigungsressourcen sowie den hierbei ausgelösten kognitiven, emotionalen und physiologischen Reaktionen (Stressreaktionen) verstanden wird. Diese Stressreaktionen sind dann besonders intensiv, wenn die Bewältigung einer bedeutsamen Anforderung, der die Person nicht ausweichen kann, unsicher oder sogar zum Scheitern verurteilt ist. Solche Situationen bedrohter oder verlorener personaler Kontrolle werden von der handelnden Person als Angriff auf ihre psychische Integrität erlebt und lösen, verstärkt durch die zu erwartenden negativen Konsequenzen, massive Stressreaktionen aus. Unter Bedingungen chronischer Wiederkehr führen intensive Stressreaktionen zu einer Störung des eingespielten Gleichgewichts physiologischer Anpassungsreaktionen des Organismus (sog. ‚Allostase‘) und damit längerfristig zu Fehlregulierungen und strukturellen Schädigungen des betroffenen Organsystems.

Bezogen auf das Herz-Kreislauf-System sind Prozesse der durch chronischen Stress verursachten Allostase auf verschiedenen Ebenen intensiv erforscht worden. Auf der Ebene wichtiger biologischer Risikofaktoren betrifft dies in erster Linie erhöhte Blutdruckwerte und Hypertonie-Entwicklung, Anstieg schädlicher Blutfettwerte, Erhöhung des Blutzuckers, Verringerung von Insulinresistenz und verstärkte Blutplättchen-Aggregation. Auf der Ebene der ihnen vorgelagerten Prozesse der Aktivierung des autonomen Nervensystems, des neuroendokrinen und Immunsystems (siehe Kapitel 2.1.) sind eine verstärkte Ausscheidung der klassischen Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol (siehe Kapitel 2.1.) sowie eine gestörte Balance zwischen sympathischem und parasympathischem Nervensystem zu nennen. Ebenso trägt eine verringerte Immunkompetenz, im Verein mit Stresshormonen, zur Verstärkung körpereigener Entzündungsprozesse bei. Weiterhin ist auf molekularer Ebene gezeigt worden, dass u.a. oxidativer Stress vermehrt gebildet wird, dass Schädigungen der DNA sowie eine Verkürzung von Telomeren erfolgen. Besonders intensiv sind Beziehungen zwischen chronischen sozialen Stressoren und den genannten psychobiologischen Mediatoren in experimentellen und quasiexperimentellen Studien zu den beiden erwähnten Arbeitsstressmodellen untersucht worden [1], [12].

Aus Abbildung 1 wird ebenfalls deutlich, dass Expositionen (soziale Stressoren und Schutzfaktoren), siehe Kapitel 2.2.7., und Dispositionen (Persönlichkeitsmerkmale, individuelle Bewältigungsstile), siehe Kapitel 2.3., einerseits eigenständige Effekte auf die beiden erwähnten Vermittlungspfade ausüben, dass jedoch andererseits zwischen ihnen enge Interaktionen bestehen. So können bestimmte Dispositionen die Exposition gegenüber sozialen Stressoren oder Schutzfaktoren erhöhen. Beispielsweise steigt infolge exzessiven Leistungsstrebens bei Typ-A-Personen die Wahrscheinlichkeit, dass sie chronischem Arbeitsstress ausgesetzt sind, und für Menschen mit einer ausgeprägt feindseligen Haltung ist es besonders schwierig, zuverlässigen sozioemotionalen Rückhalt zu bekommen. Umgekehrt gilt, dass chronische soziale Stressoren einen Einfluss auf die Ausprägung individueller Merkmale ausüben, beispielsweise indem fehlende soziale Integration depressive Symptome zu verstärken vermag oder indem Arbeitsbedingungen mit geringem Entscheidungsspielraum und fehlender Anerkennung zu einer Schwächung von Optimismus und Lebenszufriedenheit führen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es der an einem biopsychosozialen Modell (vgl. Kapitel 1) menschlicher Gesundheit und Krankheit orientierten Forschung gelungen ist, gesellschaftliche und individuelle Einflüsse auf die Entstehung und Verhütung von Erkrankungen in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu erfassen und die ihnen zugrundliegenden psychobiologischen Prozesse zu identifizieren. Bis heute ist dies vermutlich bei keinem anderen Krankheitsbild so überzeugend gelungen wie im Bereich von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher stellt sich die Frage, welche praktische Bedeutung diese neuen Erkenntnisse für ärztliches Wissen und Handeln und für die medizinische Versorgung haben.

2.8.1.8. Praktische Folgerungen

Eine erste praktische Konsequenz besteht darin, diese Erkenntnisse in der ärztlichen Routineversorgung anzuwenden. Sie sollen Ärztinnen und Ärzte motivieren, dem Gespräch zu diesen relevanten biopsychosozialen Zusammenhängen in der Arzt-Patient-Beziehung (siehe Kapitel 4) einen hohen Stellenwert beizumessen. Hierbei steht die Patientin bzw. der Patient als Expertin bzw. Experte der eigenen Lebenssituation im Vordergrund, und über den sprachlichen Austausch werden relevante Informationen zu den erwähnten psychosozialen Determinanten von Erkrankungsrisiken gewonnen. Ergänzend stehen der Ärztin bzw. dem Arzt, zumindest zu einigen der oben erwähnten psychosozialen Risiko- und Schutzfaktoren, standardisierte Screening-Instrumente zur Verfügung (z. B Erfassung depressiver Symptome), deren Ergebnisse in die diagnostische und therapeutische Entscheidungsfindung einfließen können.

Eine weitere praktische Konsequenz bezieht sich auf die programmatische Ergänzung des traditionellen, stark auf Pharmakotherapie und somatische Interventionen fokussierten ärztlichen Behandlungsspektrums durch die Integration psychologischer und psychotherapeutischer Therapieansätze.

Nicht nur im ambulanten Praxisumfeld, sondern auch in der akutmedizinisch-stationären Kardiologie und Neurologie erweist sich die Integration psychosozialen Wissens und Handelns als hilfreich. Besonders Erfolg versprechend sind interdisziplinäre Behandlungsmodelle der kardiologischen und neurologischen Rehabilitation (siehe Kapitel 5.1.), in denen psychotherapeutische Expertise eine wichtige Rolle spielt. Ermutigend ist die Tatsache, dass wissenschaftliche Erkenntnisse zu psychosozialen Determinanten der HKK zunehmend in Behandlungsleitlinien (siehe Kapitel 3.4.4.) und Therapieschemata Eingang finden und dass deren psychosoziale Aspekte bei ärztlichen Konsilien und in etablierten Kooperationen mit psychosozialen Fächern in der Medizin Beachtung finden. Allerdings besteht weiterer Forschungsbedarf zu den klinischen Erfolgen einer dergestalt interdisziplinär ausgerichteten medizinischen Versorgung.

Wesentlich schwieriger dürfte die Umsetzung der erwähnten Erkenntnisse zu psychosozialen Faktoren der HKK in die Praxis auf einer dritten Ebene sein, der Ebene präventiver Maßnahmen zu deren Verhütung. Zwar können bestimmte psychosoziale Risikofaktoren, insbesondere kritische persönliche Bewältigungsstile, mittels psychologischer bzw. psychotherapeutischer Behandlungsmethoden positiv beeinflusst werden, und es ist möglich, sowohl in der Prävention wie auch in der Rehabilitation psychosoziale Schutzfaktoren aufzubauen (siehe Kapitel 5.1.). Allerdings sind die bisher aus kontrollierten Interventionsstudien vorliegenden Befunde nicht sehr ermutigend. Schwieriger dürfte es sein, jene Bedingungen zu verändern, die ihren Einfluss auf struktureller Ebene ausüben. Im Bereich arbeitsspezifischer Stressoren bedeutet dies beispielsweise, dass theoriebasierte Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung auf der Ebene von Betrieben und Organisationen umgesetzt werden. Für ärztliches Handeln bestehen hier, mit Ausnahme von Betriebsärzten, deutliche Grenzen der Mitwirkung. Allerdings können Ärztinnen und Ärzte durch verstärkte Kooperation mit nichtärztlichen Berufsgruppen, durch gut informierte Begutachtung und durch ihre Bereitschaft, Fürsprecher für besonders benachteiligte und belastete Bevölkerungsgruppen zu sein, einen wichtigen Beitrag leisten. Auf diese Weise ist es möglich, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die zu einer Verminderung vermeidbaren Leidens beitragen, in eine bessere Praxis umzusetzen.

References

[1] Kivimäki M, Batty GD, Steptoe A, Kawachi I. Psychosocial epidemiology: key concepts and methods. In: Kivimäki M, Batty GD, Steptoe A, Kawachi I, editors. The Routledge International Handbook of Psychosocial Epidemiology. London: Routledge; 2018. p. 3-20.[2] Statistisches Bundesamt (Destatis) [Internet]. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt; 2018 [cited 2018 Feb 16]. Available from: https://www-genesis.destatis.de/genesis/online;jsessionid=16D305F9EB2341468DF7C874A319F2EB.tomcat_GO_2_2?operation=previous&levelindex=2&levelid=1518780720159&step=2

[3] Friedman M, Rosenman RH. Type A behavior and your heart. New York: Knopf; 1983.

[4] Barefoot JC, Larsen S, von der Lieth L, Schroll M. Hostility, incidence of acute myocardial infarction, and mortality in a sample of older Danish men and women. Am J Epidemiol. 1995 Sep 1;142(5):477-84. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a117663

[5] Albus C, Herrmann-Lingen C. Koronare Herzkrankheit: Biopsychosoziale Aspekte zur Ätiologie und Pathogenese. In: Köhle K, Herzog W, Joraschky P, Kruse J, Langewitz W, Söllner W, editors. Psychosomatische Medizin. München: Urban & Fischer; 2017. p. 865-76.

[6] Lesperance F, Talajic M, Frasure-Smith N, Bourassa MG. Five-year risk of cardiac mortality in relation to initial severity and one-year changes in depression aymptoms after myocardial infarction. Circulation. 2002 Feb 4;105(9):1049-53. DOI: 10.1161/hc0902.104707

[7] Scheier MF, Carver CS. Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. Health Psychol. 1985;4(3):219-47. DOI: 10.1037//0278-6133.4.3.219

[8] Kim ES, Hagan KA, Grodstein F, DeMeo DL, De Vivo I, Kubzansky LD. Optimism and cause-specific mortality: A prospective cohort study. Am J Epidemiol. 2017 Jan;185(1):21-29. DOI: 10.1093/aje/kww182

[9] Marmot M. Status syndrome. London: Bloomsbury; 2004.

[10] Steptoe A, Kivimäki M. Stress and cardiovascular disease: an update of current knowledge. Annu Rev Public Health. 2013;34:337-54. DOI: 10.1146/annurev-publhealth-031912-114452

[11] Berkman LF, Syme SL. Social networks, host resistance, and mortality: a nine-year follow-up study of Alameda County residents. Am J Epidemiol. 1979 Feb;109(2):186-204. DOI: 10.1093/oxfordjournals.aje.a112674

[12] Siegrist J. Arbeitswelt und stressbedingte Erkrankungen. München: Elsevier; 2015.

[13] Dragano N, Siegrist J, Nyberg ST, Lunau T, Fransson EI, Alfredsson L. et al. Effort-reward imbalance at work and incident coronary heart disease: a multicohort study of 90,164 individuals. Epidemiology. 2017 Jul;28(4):619-26. DOI: 10.1097/EDE.0000000000000666

[14] Rensing L, Koch M, Rippe B, Rippe V. Mensch im Stress: Psyche, Körper, Moleküle. München: Spektrum/Elsevier; 2006.