2.4.1. Schwangerschaft und frühe Kindheit

Claudia Buss 1,2

Sonja Entringer 1,2

Christine Heim 3,4

1 Charité Universitätsmedizin Berlin, Corporate Member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, and Berlin Institute of Health (BIH), Institute of Medical Psychology, Berlin, Germany

2 University of California, Irvine, Development, Health, and Disease Research Program, Orange, CA, USA

3 Medical Psychology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany

4 Department of Biobehavioral Health, College of Health & Human Development, The Pennsylvania State University, University Park, PA, USA

Während der Schwangerschaft entwickelt sich der Mensch von der befruchteten Eizelle zu einem Neugeborenen, das bei der Geburt zum Leben außerhalb des Mutterleibs fähig ist. Die Phase der frühen Kindheit ist gekennzeichnet durch enorme Entwicklungsfortschritte in vielfältigen Bereichen wie Kognition, Motorik, Emotion und Motivation sowie Sozialverhalten. Diese Entwicklungsfortschritte gehen Hand in Hand mit der neuronalen Entwicklung des heranwachsenden Kindes. Kein anderes Organ entwickelt sich in der pränatalen und frühkindlichen Phase so rapide wie das Gehirn – determiniert von einem komplexen Zusammenspiel aus Anlage und Umwelt. Ausgehend von einem drei Millimeter langen Neuralrohr werden während der Schwangerschaft ca. 250.000 Neuronen in der Minute ausgebildet, sodass Neugeborene mit etwa 100 Milliarden Neuronen geboren werden. Bis zum Erwachsenenalter bilden diese bis zu 100 Billionen neuronale Verbindungen. Dieser Zuwachs geschieht fast ausschließlich aufgrund von Erfahrungen, was zeigt, dass das Gehirn plastisch ist und abhängig von seiner „Verwendung“ geformt wird. Besonders hoch ausgeprägt ist die Plastizität neuronaler Strukturen während der Schwangerschaft und der frühen Kindheit. Deshalb können sowohl positive als auch negative und schädigende Umwelteinflüsse und Erfahrungen während dieser Phasen hoher Plastizität ausgeprägte und lang andauernde Effekte auf die Entwicklung des heranwachsenden Kindes haben.

Dieses Kapitel skizziert pränatale Reifungsprozesse und beschreibt anhand bedeutender entwicklungspsychologischer Phänomene relevante Meilensteine einer optimalen postnatalen Entwicklung, die eine wichtige Basis für lebenslange Gesundheit bildet. Anschließend werden soziokulturelle Einflüsse auf die Entwicklung beschrieben. Anhand des Konzeptes zur frühen Programmierung von Krankheitsvulnerabilität wird abschließend eine neurowissenschaftliche Sichtweise auf die Frage vorgestellt, wie frühe negative Erfahrungen die Entwicklung von Gesundheit versus Krankheit über die Lebensspanne mitbestimmen und somit als bedeutsam für medizinische Tätigkeitsfelder betrachtet werden.

2.4.1.1. Pränatale Reifungsprozesse

Vor der Geburt unterscheidet man drei Stadien, in denen der menschliche Keim unterschiedlich bezeichnet wird: Keimzellenstadium (1.–2. Woche), embryonale Phase (3.–8. Woche) und fetale Phase (ab 9. Woche).

Mit der Entwicklung der Neuralplatte beginnt nach der Befruchtung die Entstehung des Nervensystems. Aus den drei Zellschichten der Neuralplatte entwickeln sich im Laufe der embryonalen Phase die inneren Organe, die Muskulatur und das zentrale Nervensystem (ZNS). Die Entwicklung des ZNS beginnt mit der Entstehung des Neuralrohrs und bereits in der 5. Gestationswoche ist ein primitives Gehirn, in seiner Struktur unterteilt in Proencephalon, Mesencephalon und Rhombenencephalon, erkennbar. Im Anschluss folgen Zellproliferation, Zellmigration und Zelldifferenzierung als zentrale Prozesse für die Ausreifung des ZNS.

Zeitgleich zur Entwicklung des ZNS schreitet auch die Entwicklung der inneren Organe und der Extremitäten voran. Bereits der Embryo zeigt unkoordinierte Bewegungen und Reaktionen auf Berührungen, erste Reflexe und koordinierte Bewegungen sind ab der 12. Gestationswoche möglich. Etwa um die 20. Gestationswoche zeigt der Fetus Reaktionen auf Lichtreize und Geräusche. Im dritten Trimester werden Ruhe-Aktivitäts-Zyklen sichtbar, die sich bis zur ungefähr 30. Gestationswoche zu ultradianen Schlaf-Wach-Zyklen entwickeln. In der verbleibenden Zeit wird der Fetus auf das Leben außerhalb des Mutterleibs vorbereitet: Die Lungen reifen, eine Fettschicht wird angelegt und Antikörper aus dem Blut der Mutter stärken das Immunsystem des Fetus. Um die 40. Gestationswoche wird das Kind mit durchschnittlich 50 cm Körperlänge und 3.300 Gramm Geburtsgewicht geboren.

Während der Schwangerschaft kommunizieren die Mutter und das heranwachsende Kind über die Plazenta miteinander. Neben der Versorgung des Kindes mit Nährstoffen, zählt zu den primären Funktionen der Plazenta auch die Plazentaschranke. Diese steuert den Übergang verschiedener im Blut gelöster Substanzen zwischen dem mütterlichen und embryonalen bzw. fetalen System. Vermittelt über diese Pfade der intrauterinen Kommunikation können schon Bedingungen im Mutterleib die Entwicklung des Kindes langfristig prägen (siehe Abschnitt 2.4.1.3.).

2.4.1.2. Entwicklung in der frühen Kindheit

Bindungsverhalten

Für die Entwicklung und Sozialisation des Kindes in den ersten Lebensjahren spielt die Bindung zu Bezugspersonen eine wichtige Rolle. Sie beruht auf dem Bedürfnis nach Schutz und Nähe und spiegelt ein ausgeglichenes System von Neugier und Vorsicht wider. Eine sichere Bindung ermöglicht dem Kind, seine Umwelt zu explorieren und mit ihr zu interagieren, schafft die Ausgangslage für eine optimale kognitive und Persönlichkeitsentwicklung und gilt als genereller Resilienzfaktor im Kontext verschiedener Belastungsfaktoren.

Zu den einflussreichsten Arbeiten auf dem Feld der Bindung zählen die Arbeiten von John Bowlby [1]. Er verfolgt einen evolutionären Ansatz und nimmt an, dass das Bedürfnis nach Bindung eine angeborene Disposition des Menschen ist. In der Regel entwickelt sich diese intensive Gefühlsbindung an Hauptbezugspersonen, meist die Eltern, zum Ende des ersten Lebensjahres. In stresshaften, potentiell gefährlichen Situationen wird das Bindungsbedürfnis aktiviert, das die Emotionen und das Verhalten des Kindes reguliert. Bei der Bezugsperson wiederum löst die kindliche Suche nach Nähe und Schutz, zusammen mit angeborenen Reaktionen wie Lächeln oder Schreien, komplementäres Fürsorgeverhalten aus, sodass die gegenseitige Bindung gestärkt wird.

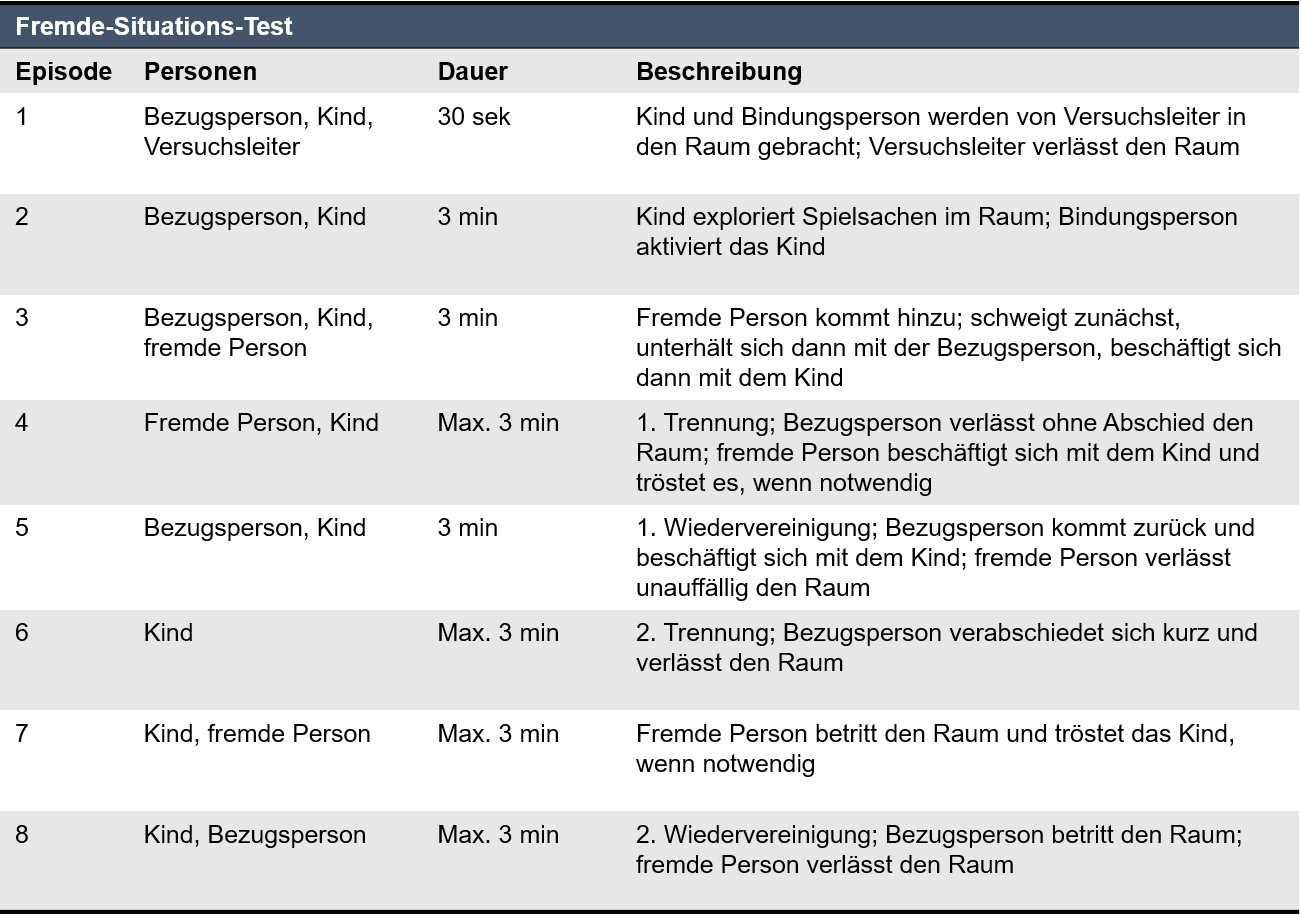

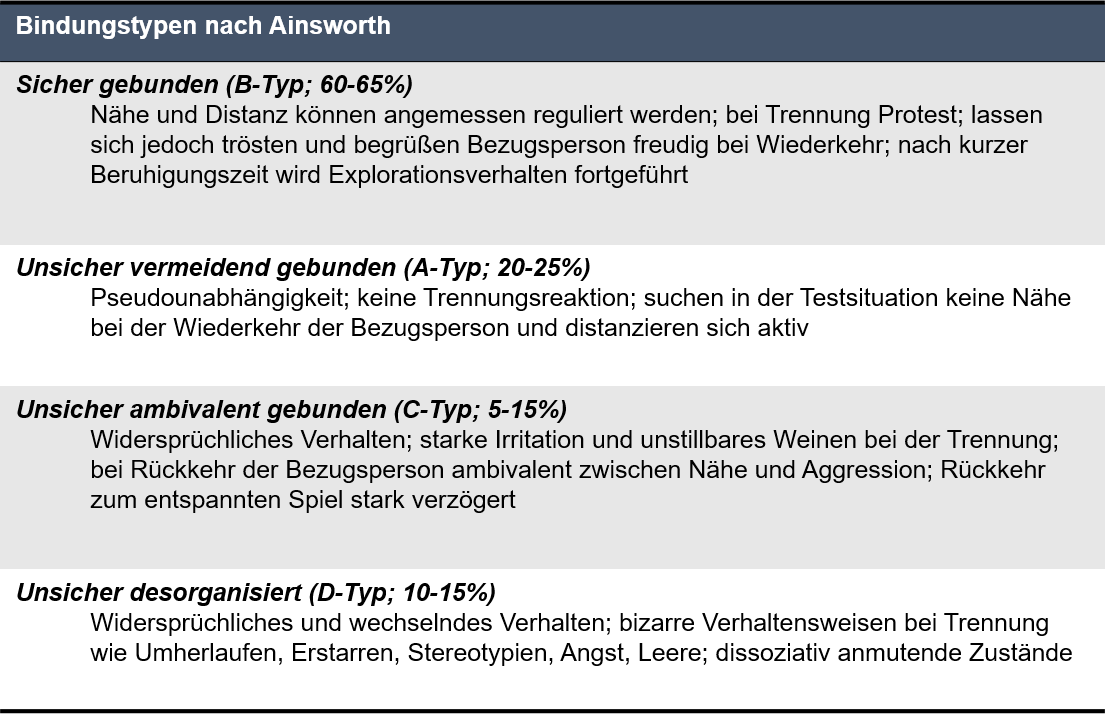

Jedes Kind entwickelt eine Bindung zu einer Hauptbezugsperson, die Qualität dieser Bindung kann jedoch sehr unterschiedlich sein. Der Fremde-Situations-Test (siehe Tabelle 1) zählt zu den bekanntesten entwicklungspsychologischen Experimenten und erlaubt die Einschätzung der Bindungsqualität bei Kindern im Alter zwischen 12 und 18 Monaten nach den Kriterien Bowlbys für eine sichere Bindung [2]. In einem standardisierten Setting werden in acht kurzen Episoden das Bindungssystem durch eine zweimalige kurze Trennung von der Mutter in fremder Umgebung aktiviert und die Reaktion der Kinder hinsichtlich Bindungs- und Explorationsverhalten in den Trennungs- und Wiedersehensmomenten untersucht. Ainsworth [2] differenziert zwischen den drei Bindungsstilen „sicher“ (B), „unsicher-vermeidend“ (A) und „unsicher-ambivalent“ (C). Main und Salomon fügten eine vierte Kategorie „desorganisiertes und desorientiertes Muster“ hinzu (siehe Tabelle 2). Welches Bindungsverhalten Kinder entwickeln, hängt von vielfältigen Faktoren ab. Als der wichtigste Faktor gilt das Einfühlungsvermögen der Bezugsperson und damit verbunden Faktoren, die wiederum die Sensitivität der Eltern vermindern können, wie z.B. die Qualität der Partnerschaft, sozioökonomische Probleme und psychische Belastungen oder Erkrankungen. So kann möglicherweise eine psychische Erkrankung der Eltern, einhergehend mit einer geringen elterlichen Sensitivität, über die mangelhafte Bindungsqualität ein für das Kind ungünstiges Entwicklungsmilieu bedingen, was wiederum langfristige Effekte auf die Entwicklung und Gesundheit des Kindes haben kann (siehe Abschnitt 2.4.1.3.).

Kognitive Entwicklung

Stufenmodell nach Piaget

Das Wissen über die kognitive Entwicklung im Bereich der Entwicklungspsychologie wurde insbesondere geprägt von Arbeiten Jean Piagets (1896-1980). Trotz aktueller Kritik an zentralen Annahmen Piagets zählen die Arbeiten Piagets zu den einflussreichsten entwicklungspsychologischen Theorien.

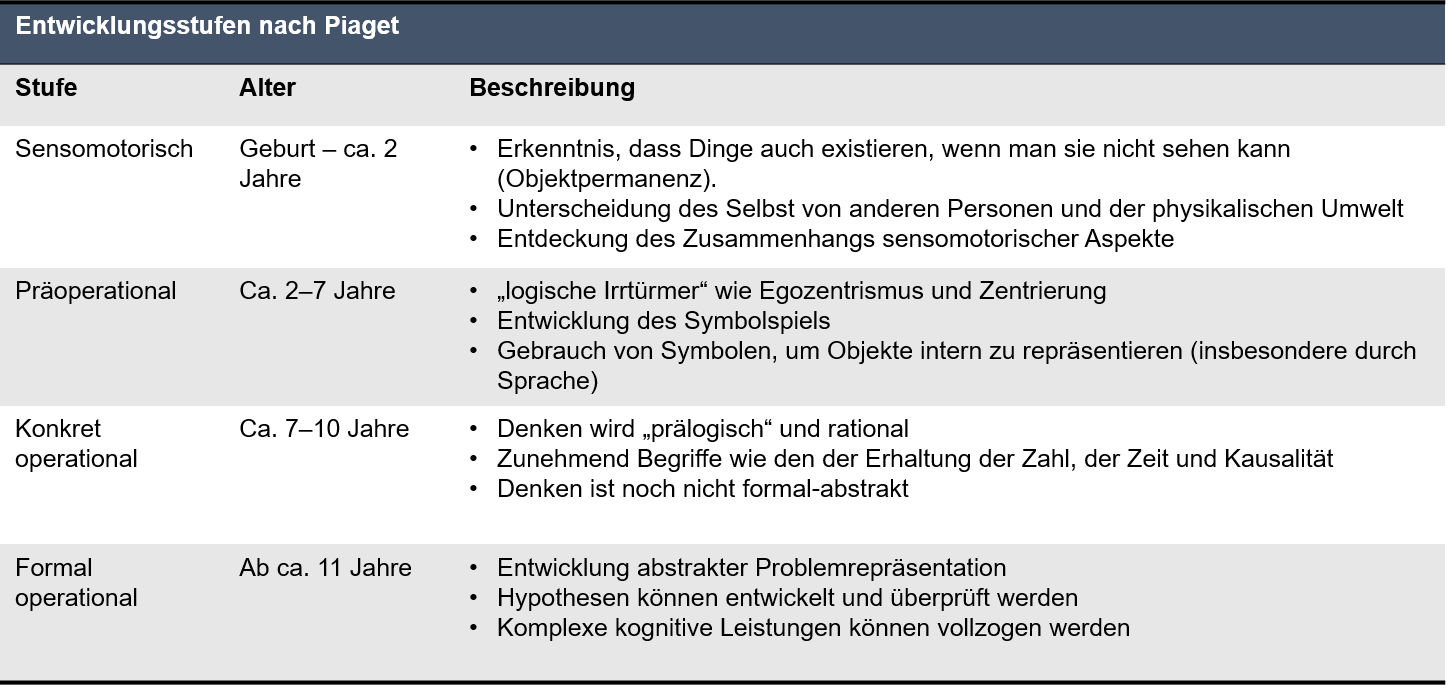

Piaget unterscheidet in seinem Stufenmodell [3] vier Hauptstadien der kognitiven Entwicklung, die jedes Kind in invarianter Abfolge durchläuft (siehe Tabelle 3): Während der ersten zwei Lebensjahre befindet sich der Säugling bzw. das Kleinkind auf der Stufe der sensomotorischen Intelligenz. Die darauffolgende Phase bezeichnet Piaget als präoperationale Stufe (2–7 Jahre). Es folgt die Stufe der konkreten Operationen (7–12 Jahre) und schließlich mit der formal-operationalen Stufe (ab 12 Jahren) das letzte Stadium nach Annahmen des Models.

Heute geht man davon aus, dass Piaget die kognitiven Fähigkeiten jüngerer Kinder unterschätzt hat. Zudem wird die breite, invariante und bereichsübergreifende Betrachtungsweise seiner Theorie kritisiert. Dennoch lieferte er die Grundlage für die Entwicklung einer Vielzahl von Theorien, die nicht mehr eine bereichsübergreifende Abfolge von Entwicklungsphänomenen annehmen, sondern spezifische Aspekte der kognitiven Entwicklung über die gesamte Kindheit betrachten (z.B. Informationsverarbeitungstheorien und Theorien der Entwicklung domänenspezifischen begrifflichen Wissens).

Theory of Mind

Die Theory of Mind (ToM) markiert einen der wichtigsten Bausteine der Entwicklung sozialer Kognitionen und zählt zu den Theorien der Entwicklung domänenspezifischen begrifflichen Wissens. Als ToM bezeichnet man die Fähigkeit, Gedanken, Überzeugungen, Erwartungen oder Absichten anderer logisch erschließen zu können.

Im Laufe der 1980er Jahre wurde die ToM anhand verschiedener sogenannter „False-Belief“- und „Unerwarteter-Inhalt“-Paradigmen überprüft. „Maxi und die Schokolade“ zählt zu den klassischen Untersuchungen, bei der Kindern mithilfe von Figuren eine kurze Geschichte vorgespielt wird: Das Kind beobachtet, wie Maxi seine Schokolade in Box 1 legt und den Raum verlässt. Während Maxis Abwesenheit legt die Mutter die Schokolade von Box 1 in Box 2. Anschließend kommt Maxi zurück und möchte seine Schokolade essen. Das Kind soll nun beantworten, wo Maxi die Schokolade suchen wird. Anhand dieser Testfrage lässt sich erkennen, ob Kinder verstehen, dass Maxi eine Überzeugung hat, von der sie selbst wissen, dass sie falsch ist. Während 3-jährige Kinder konsistent falsche Antworten geben, können Kinder zwischen 3 und 5 Jahren korrekte Handlungsvorhersagen machen. Man ging davon aus, dass Kinder erst im Alter von etwa 4 Jahren die Fähigkeit entwickeln, mentale Zustände anderer repräsentieren und von ihren eigenen unterscheiden zu können.

Heute wird kritisiert, dass die oben beschriebenen Aufgaben ein enormes Sprach- und Abstraktionsvermögen voraussetzen. Es wird diskutiert, ob und inwieweit nicht bereits jüngere Kinder über ein psychologisches Handlungsverständnis verfügen. Mithilfe einfacherer Aufgabenstellungen, bei denen zum Beispiel das Blickverhalten von Kindern untersucht wurde, konnte gezeigt werden, dass bereits 15 Monate alte Kleinkinder implizite Handlungsvorhersagen machen. So wird angenommen, dass es zwei unterscheidbare Formen der ToM gibt: eine schon bei Säuglingen und Kleinkindern beobachtbare intuitive und unbewusste Form und eine explizite, verbalisierbare Form der ToM, die sich im Alter von etwa 4 Jahren ausbildet [4].

Das Wissen über eine altersgerechte kognitive Entwicklung ist nicht zuletzt essentiell für eine adäquate Interaktion und Kommunikation mit pädiatrischen Patienten und ihren Eltern. Darüber hinaus hilft es dem Mediziner, etwaige Abweichungen von einer gesunden Entwicklung möglichst früh identifizieren und intervenieren zu können und somit den langfristigen gesundheitlichen Folgen entgegenwirken zu können.

2.4.1.3. Bedeutung früher Erfahrungen für die Entwicklung

Ob ein Kind sich gut entwickeln und zu einem gesunden und gesellschaftlich handlungsfähigen Erwachsenen heranwachsen kann, hängt nicht allein von der genetischen Ausstattung ab, sondern wird maßgeblich von Erfahrungen und Bedingungen beeinflusst, unter denen das Kind aufwächst.

Soziokulturelle Einflüsse auf Entwicklung und Sozialisation

Für die Sozialisation eines Kindes, das bedeutet die Entwicklung einer gesellschaftlich handlungsfähigen Person, spielen soziokulturelle Determinanten eine besondere Rolle. Im frühen Kindesalter findet die Sozialisation primär in der Kernfamilie statt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass der Erziehungsstil einen relevanten Faktor bei der Entwicklung des Kindes hin zu Eigenständigkeit, Kompetenz und Gemeinschaftsfähigkeit als Basis langfristiger psychischer Gesundheit darstellt. Der Erziehungsstil reflektiert elterliche Verhaltensweisen und Einstellungen, die das emotionale Klima von Eltern-Kind-Interaktionen bestimmen. Diana Baumrind [5] hat in bekannten Arbeiten Erziehungsstile anhand der Dimensionen elterlicher Wärme und Kontrolle in vier Grundkategorien beschrieben: autoritativ (relativ starke Kontrolle, aber viel Unterstützung), autoritär (starke Kontrolle, aber wenig Wärme), permissiv (viel Wärme und geringe Kontrolle) und zurückweisend-vernachlässigend (wenig Wärme und wenig Kontrolle). Verschiedene Untersuchungen haben unter anderem den langfristig positiven Effekt einer autoritativen Erziehung für die Entwicklung zeigen können. So weisen Kinder autoritativer Eltern eine höhere Ausprägung resilienter Faktoren auf (u.a. höheres Selbstbewusstsein, Sozial- und Bewältigungskompetenzen) und leiden im Erwachsenenalter seltener an psychischen Beschwerden. Ein autoritärer, wenig bedürfnisorientierter Stil hingegen hängt, möglicherweise vermittelt über ein aversives Entwicklungsmilieu, zusammen mit einem erhöhten Risiko für Depression, Abhängigkeit und Delinquenz. Wichtig ist an dieser Stelle zu betonen, dass sich die Auswirkungen der verschiedenen Erziehungspraktiken zwischen Kulturen stark unterscheiden können. Zum Beispiel scheint ein autoritativer Stil in westlichen Kulturen mit einem sicheren Bindungsmuster und positiver psychischer Anpassung einherzugehen, während dieser Zusammenhang in China deutlich geringer ausgeprägt ist und eher autoritäre Interaktionsmuster als elterliche Fürsorge und Zuneigung gewertet werden (zur Vertiefung siehe Siegler et al. [6]).

Welcher Erziehungsstil letztlich in Familien gelebt wird, wird von verschiedenen Einflussgrößen bestimmt. Erziehung sollte als reziproker Prozess verstanden werden und somit ist der Erziehungsstil stark abhängig von Eigenschaften der Kinder wie deren Aussehen, Verhalten und Einstellungen. Elterliches Einkommen, Bildung und damit häufig auch assoziierte Wertvorstellungen können als weitere Einflussgrößen verstanden werden. So zeigen Studien z.B. einen Zusammenhang zwischen niedrigem sozioökonomischem Status und einer autoritären und eher strafenden Erziehung, während einkommensstärkere Eltern einen eher autoritativen, akzeptierenden und demokratischen Erziehungsstil ausüben. Eine defizitäre Beziehungsqualität im Zusammenhang mit ökonomischem Stress kann als chronischer Stressor und somit als ein vermittelnder Faktor für langfristige Entwicklungsprobleme verstanden werden.

Neurobiologische Folgen früher Stresserfahrungen

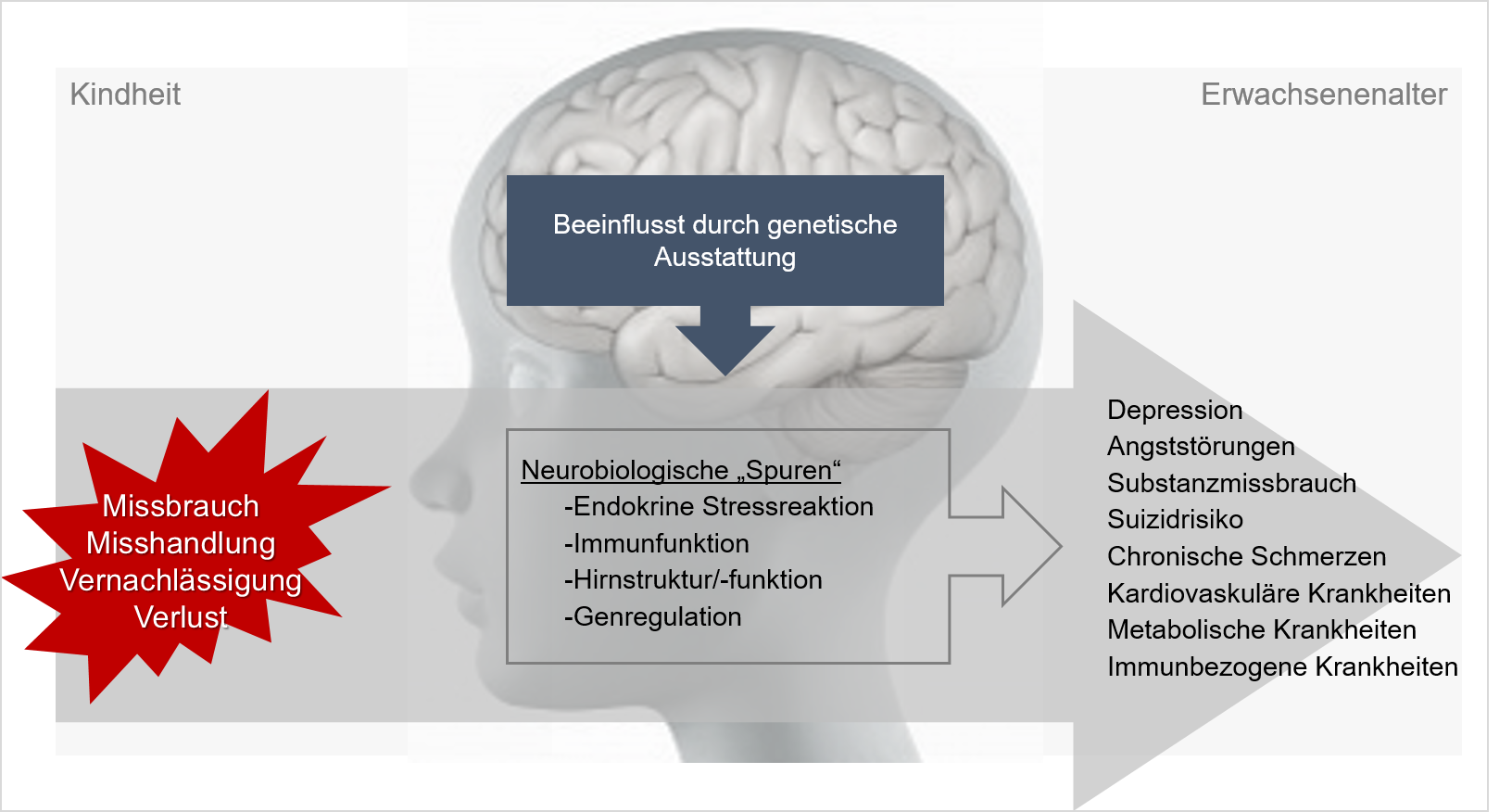

Frühe Erfahrungen, Erlebnisse wie körperliche und seelische Gewalt oder Vernachlässigung, aber auch soziodemographische Nachteile wie ein niedriger sozioökonomischer Status, zählen zu den wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung eines breiten Spektrums psychischer und somatischer Erkrankungen über die Lebensspanne (siehe Abbildung 1). Dieser Zusammenhang wirft gleichermaßen für Wissenschaftler und Kliniker Fragen auf: Wie gelangen die Ereignisse aus der Kindheit regelrecht „unter die Haut“? Welche Mechanismen vermitteln die langfristig gesteigerte Vulnerabilität für ein heterogenes Bild pathologischer Zustände? Erkrankt jeder in seiner Kindheit traumatisierte Mensch im Laufe seines Lebens oder unterscheiden sich Individuen in ihrer Anfälligkeit für die dauerhaften Folgen früher Stresserfahrungen? Erkenntnisse eines relativ jungen Forschungsfeldes, das sich unter dem Namen „Frühe Programmierung von Gesundheit und Krankheit“ etabliert hat, liefern Antworten auf diese Fragen und vermögen somit zur Entwicklung neuer Präventions- und Interventionsmöglichkeiten beizutragen (zusammenfassend dargestellt in [7], [8]).

Frühe Stresserfahrungen können, vermittelt über epigenetische Veränderungen im Genom, neurobiologische Spuren im Gehirn hinterlassen, die die Anpassungsfähigkeit des Organismus und somit die Entwicklung von Krankheit versus Gesundheit bestimmen. Diese Spuren in Folge früher Traumatisierung zeigen sich auf Ebene des endokrinen und des immunologischen Systems sowie auf Ebene der Gehirnentwicklung. Auf neuroendokriner Ebene spielt die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA) eine wichtige Rolle. Ist der Körper in Gefahr, schüttet der Organismus Glukokortikoide aus. Dies ist eine zunächst wichtige Reaktion, um eine notwendige Aktivierung zu ermöglichen. Ist die Gefahr vorüber, wird die Stressreaktion über Rückkopplungsmechanismen beendet. Eine Vielzahl von Studien konnte zeigen, dass diese Rückkopplungsmechanismen infolge früher Traumatisierung defizitär sein können. Versagt die „Stressbremse“, ist der Organismus dauerhaft erhöhten Werten von Stresshormonen ausgesetzt, was wiederum negative Effekte auf die Entwicklung des Gehirns haben kann. So zeigen sich traumaabhängige Veränderungen im Aufbau und der Funktionalität vor allem jener Strukturen im Gehirn, die relevant für die Stress- und Emotionsregulation sind. Wichtig ist an dieser Stelle, dass sich Individuen in ihrer Anfälligkeit für die negativen Effekte früher Traumatisierung und dem damit verbundenen gesteigerten Krankheitsrisiko unterscheiden. Ob früher Stress die Betroffenen tatsächlich vulnerabler macht oder ob sie resilient gegenüber den negativen Auswirkungen sind, hängt neben weiteren Resilienzfaktoren entscheidend von ihrer genetischen Ausstattung ab (zur Vertiefung siehe [7], [8]).

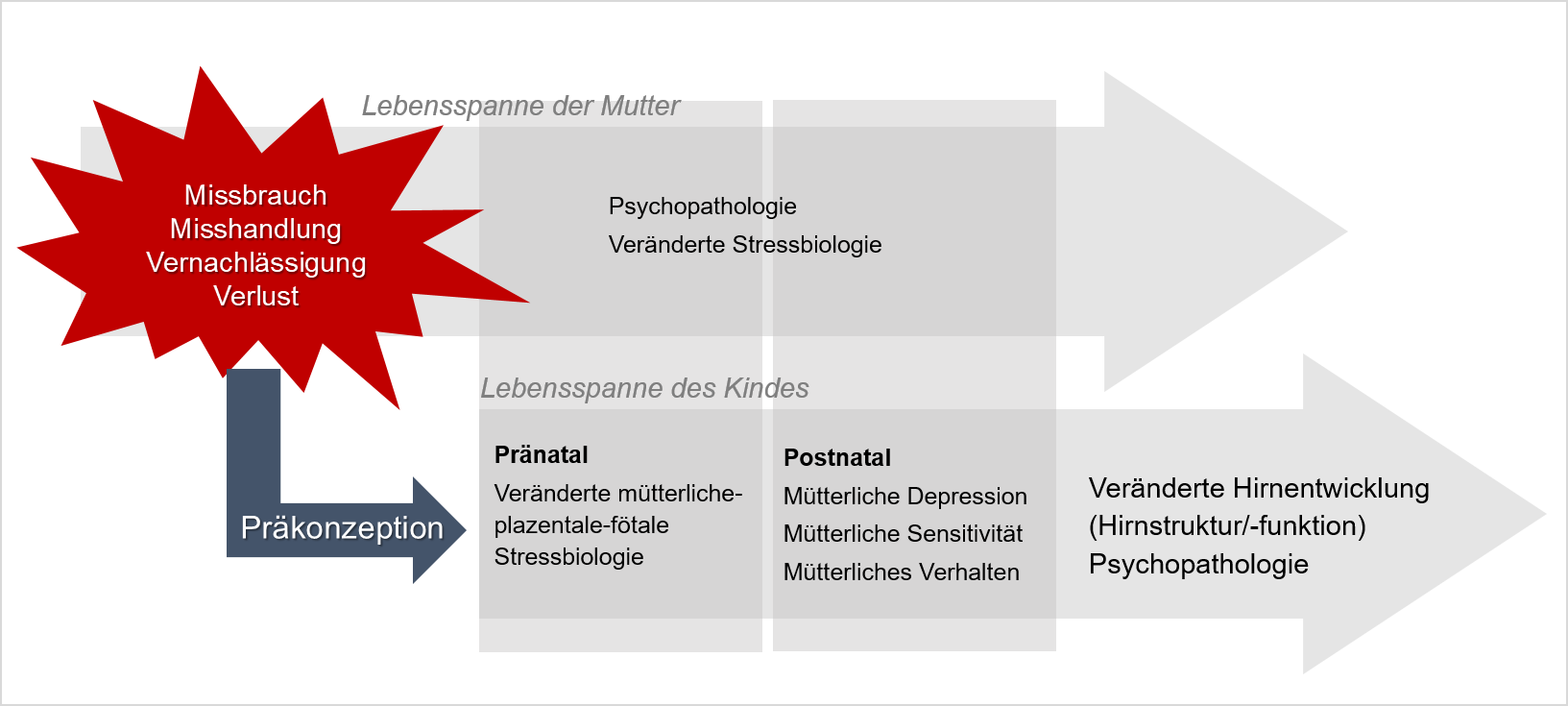

Untersuchungen zur transgenerationalen Transmission haben gezeigt, dass die Folgen früher traumatischer Erfahrungen sich über Generationen hinweg auswirken können (siehe Abbildung 2). Auch Kinder traumatisierter Mütter können ein höheres Risiko für neurobiologische Veränderungen, psychopathologische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten haben. Zum einen sind im Zusammenhang mit mütterlicher frühkindlicher Traumatisierung, vermittelt über verändertes Verhalten oder Sensitivität der Mutter, häufig eigene negative Erfahrungen der Kinder zu beobachten. Als weitere mögliche Übertragungswege werden der Einfluss eines ungünstigen fetalen Entwicklungsmilieus sowie epigenetische Mechanismen diskutiert [9].

Neben der frühen Kindheit gilt auch die Schwangerschaft als eine sensible Phase, in der Umwelteinflüsse die Entwicklung des heranwachsenden Kindes langfristig beeinflussen können. Untersuchungen auf dem Gebiet der fetalen Programmierung zeigen, dass die Weichen für Gesundheit versus Krankheit bereits im Mutterleib gestellt werden (zusammenfassend dargestellt in [10], [11]). Kritische Lebensereignisse, Depressivität, Ängstlichkeit oder einer erhöhte Stressbelastung der Mutter während der Schwangerschaft stehen im Zusammenhang mit einem höheren Risiko für Depression, Angst- und Aufmerksamkeitsstörungen, einer eingeschränkten kognitiven Entwicklung sowie metabolischen, endokrinen, immunologischen und neuronalen Veränderungen auf Seiten ihrer Nachkommen [11]. Den Effekt von mütterlichem Stress auf den Fetus kann man so erklären, dass die Stressbelastung mit endokrinen und inflammatorischen Veränderungen bei der Mutter einhergehen und über den plazentalen Kommunikationsweg das intrauterine Entwicklungsmilieu beeinflussen. Die suboptimale pränatale Umwelt programmiert möglicherweise, äquivalent zu den Befunden postnataler Einflüsse, wichtige Prozesse der Stressreaktivität und trägt so zu einer erhöhten Vulnerabilität für psychische und somatische Erkrankungen bei.

Laut einer deutschlandweiten Umfrage erlebten 27,7% der Erwachsenen mindestens eine Form der Misshandlung in der Kindheit [12]. Dementsprechend kann vermutet werden, dass eine signifikante Zahl von Kindern in Deutschland unter Misshandlung oder Vernachlässigung leidet, wobei die Dunkelziffer sicherlich höher liegt als die Zahl behördlich gemeldeter Fälle. Vor dem Hintergrund der weitreichenden und langfristigen negativen Effekte sowie der hohen Prävalenzzahlen früher Traumatisierung ist die Sensibilisierung angehender und praktizierender Mediziner für diese Thematik von großer Bedeutung, um das Ziel frühestmöglicher primärer Prävention und Intervention erreichen und die lebenslangen Auswirkungen für die Betroffenen minimeren zu können. Wissenschaftliche Erkenntnisse schaffen zudem einen kritischen Ausganspunkt für die Entwicklung neuer Diagnostik- und Interventionsansätze, die eine Unterbrechung des Kreislaufs aus Traumatisierung, neurobiologischen Spuren, gesteigertem Krankheitsrisiko und transgenerationaler Weitergabe ermöglichen können.

References

[1] Bowlby J. Attachment and loss. Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books; 1969.[2] Ainsworth MDS, Blehar MC, Waters E, Wall SN. Patterns of attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 1978. DOI: 10.1002/1097-0355(198021)1:1<68::aid-imhj2280010110>3.0.co;2-3

[3] Piaget J. Das Erwachen der Intelligenz beim Kinde [La naissance de l'intelligence chez l'enfant]. Stuttgart: Klett; 1969.

[4] Grosse Wiesmann C, Schreiber J, Singer T, Steinbeis N, Friederici AD. White matter maturation is associated with the emergence of Theory of Mind in early childhood. Nat Commun. 2017 Mar 21;8:14692. DOI: 10.1038/ncomms14692

[5] Baumrind D. The development of instrumental competence through socialization. In: Pick AD, editor. Minnesota symposia on child psychology. Vol. 7. Minneapolis: University of Minnesota Press; 1973. p. 3-46. DOI: 10.5749/j.ctttsmk0.4

[6] Siegler R, Eisenberg N, DeLoache J, Saffran J. Die Familie. In: Pauen S, editor. Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Berlin, Heidelberg: Springer; 2016. p. 439-82.

[7] Heim C, Binder EB. Current research trends in early life stress and depression: review of human studies on sensitive periods, gene-environment interactions, and epigenetics. Exp Neurol. 2012 Jan;233(1):102-11. DOI: 10.1016/j.expneurol.2011.10.032

[8] Overfeld J, Buss C, Heim C. Die Bedeutung früher traumatischer Lebenserfahrungen. InFo Neurologie und Psychiatrie. 2016 Sep;18(9):30-40. DOI: 10.1007/s15005-016-1782-9

[9] Bowers ME, Yehuda R. Intergenerational Transmission of Stress in Humans. Neuropsychopharmacology. 2016 Jan;41(1):232-44. DOI: 10.1038/npp.2015.247

[10] Entringer S, Buss C, Wadhwa PD. Prenatal stress and developmental programming of human health and disease risk: concepts and integration of empirical findings. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2010 Dec;17(6):507-16. DOI: 10.1097/MED.0b013e3283405921

[11] Entringer S, Buss C, Wadhwa PD. Prenatal stress, development, health and disease risk: a psychobiological perspective - 2015 Curt Richter Award Paper. Psychoneuroendocrinology. 2015 Dec;62:366-75. DOI: 10.1016/j.psyneuen.2015.08.019

[12] Häuser W, Schmutzer G, Brähler E, Glaesmer H. Maltreatment in childhood and adolescence: results from a survey of a representative sample of the German population. Dtsch Arztebl Int. 2011 Apr;108(17):287-94. DOI: 10.3238/arztebl.2011.0287