[Rethinking spaces – the teaching library as a success model. Multimedia learning for academic writing]

Anja Helena Becker-Haumann 11 Department Geowissenschaften der Universität zu Köln, Fachbibliothek Geographie, Köln, Deutschland

Abstract

The design of academic libraries as hybrid learning spaces is gaining increasing importance in the context of digital transformation. This paper shows how physical learning spaces and digital learning environments can be merged into a cohesive whole. The focus is on the reorientation of a subject-specific science library into a hybrid learning space that is geared towards specifically designed e-learning offerings for teaching information, media, and digital literacy skills. The teaching and learning concept is modular in structure, differentiated by competence levels, and transferable to other academic disciplines. Implementation began as part of an introductory seminar for first-semester students. Its evaluation demonstrates that even large student groups can be taught effectively with minimal staff involvement by a teaching librarian. The inverted classroom model, which supports both self-directed and collaborative learning, proved particularly conducive to learning. The close integration of spatial design, digital tools, and didactic structure is the core feature of the concept, which enables students to acquire lasting competencies in the use of scientific information resources. The results underscore the importance of holistically designed learning environments in academic libraries.

Keywords

hybrid learning, learning library, teaching library, teaching librarian, multimedia learning offering, information literacy, media literacy, learning space, sustainability

Bibliothek im Wandel – vom Medienort zum Lernraum

Wissenschaftliche Bibliotheken befinden sich im Wandel: Von reinen Medienorten entwickeln sie sich zu aktiven Lernumgebungen, die Studierende beim Kompetenzerwerb gezielt unterstützen. Vor dem Hintergrund der digitalen Transformation gewinnen hybride Lernsettings an Bedeutung. In diesen verbinden sich physische Räume, digitale Angebote und didaktische Konzepte zu einem funktionalen Ganzen [1], [2], [3]. Dieser Beitrag beleuchtet am Beispiel einer naturwissenschaftlichen Fachbibliothek, wie ein solches Modell konkret umgesetzt worden ist. Im Fokus steht ein hybrides Raumkonzept, das mit modularen Lernangeboten zur Förderung von Informations-, Medien- und Digitalkompetenzen kombiniert ist. Die Fachbibliothek Geographie am Department Geowissenschaften der Universität zu Köln dient als Modellbeispiel und zeigt, wie Raumgestaltung und Lehrkonzept ineinandergreifen. Auch das Rollenverständnis der Bibliotheksmitarbeitenden verändert sich: Als Teaching Librarian wirken sie aktiv an der didaktischen Gestaltung mit, arbeiten eng mit Fachlehrenden zusammen und sind in die curriculare Planung eingebunden [4]. Der integrative Ansatz – die Verbindung von Lernraum, Lehr-/Lernmethoden sowie informationswissenschaftlichen und fachlichen Inhalten – ist zentral für den Erfolg des Konzepts. Er liefert Impulse für andere Bibliotheken, die sich als innovative Lernorte neu ausrichten wollen. Die positive Resonanz aus der Evaluation verdeutlicht das Potenzial für eine weitergehende Umsetzung.

Lernoase Bibliothek – Raum neu gedacht

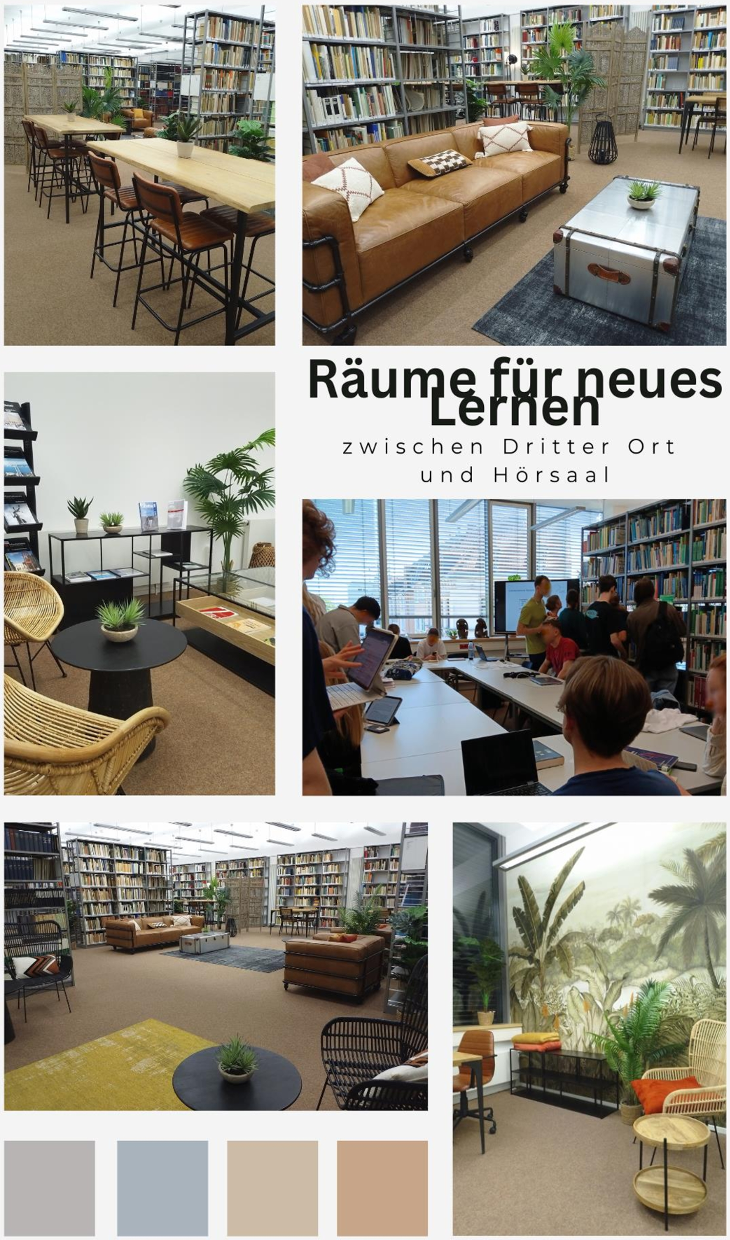

Bibliotheken werden zunehmend zu multifunktionalen Lernräumen, die individuelles, kooperatives und formelles Lernen gleichermaßen unterstützen [1], [2]. Das Konzept beschreibt die gezielte Umgestaltung bibliothekarischer Räume, um Lernprozesse nicht nur zu ermöglichen, sondern aktiv zu fördern. Ein zentrales Element ist die funktionale Zonierung der Bibliotheksräume. Unterschiedlich gestaltete Bereiche, die Lounges, dienen verschiedenen Bedürfnissen von der Einzel- über die Gruppenarbeit bis zur offenen Kommunikation. Flexibles Mobiliar erlaubt es, diese Lounges spontan an wechselnde Anforderungen anzupassen. Visuelle und akustische Elemente wie Teppiche, Paravents oder die Lichtgestaltung schaffen eine angenehme, lernförderliche Atmosphäre (Abbildung 1 [Abb. 1]). Die analogen Medien sind fester Bestandteil des Raumkonzepts. Kuratierte Buchinseln, eine fachlich konsistente Standortsystematik mit Schlagwortregistern, Indexkarten sowie die thematische Aufstellung der Bestände erleichtern insbesondere Studienanfänger:innen den Einstieg in wissenschaftliche Fragestellungen. Ergänzend trägt eine klar strukturierte, farblich und symbolisch unterstützte Beschilderung dazu bei, dass Nutzende sich schnell orientieren und gezielt Medien zu bestimmten Themenbereichen auffinden können. Beides eröffnet einen explorativen Zugang zu Wissen, der über die reine Titelsuche hinausgeht und das selbstständige Erschließen komplexer Inhalte erleichtert.

Abbildung 1: Räume für neues Lernen: Die funktionale Zonierung erlaubt einen Wechsel zwischen konzentriertem Einzelstudium, kooperativem Arbeiten und informellem Austausch. Die Raumgestaltung wird zum aktiven Element didaktischer Szenarien.

Das Raumkonzept orientiert sich an der Idee des „Dritten Ortes“ – einem Raum zwischen zuhause und Hörsaal, der informelles Lernen ermöglicht, soziale Interaktion fördert und gleichzeitig individuelle Rückzugsmöglichkeiten bietet [5], [6]. Die Kombination aus funktionaler Gestaltung und didaktischer Zielsetzung verankert den Lernort emotional und strukturell im Studienalltag. Besonders wirksam wird das Modell durch die enge Abstimmung von Raumstruktur und didaktischem Konzept gemäß dem Inverted Classroom Model. Dabei greifen digitale Selbstlernphasen und analoge Präsenzphasen ineinander. Die Gestaltung der Lernbereiche ermöglicht eine flexible Nutzung für unterschiedliche Lehr-/Lernszenarien.

Didaktisches Design für hybrides Lernen

Die räumliche Neugestaltung allein reicht nicht aus, um nachhaltiges Lernen zu fördern. Entscheidend ist die Integration von Raum und Lehrmethodik. Das im Folgenden beschriebene didaktische Konzept stellt diese Verbindung her und reagiert auf die Herausforderungen beim Vermitteln wissenschaftlicher Arbeitsmethoden.

Didaktische Herausforderungen in der Lehre wissenschaftlichen Arbeitens

Große Gruppen, heterogene Vorkenntnisse und limitierte Betreuungskapazitäten erschweren dabei oftmals eine intensive Unterstützung. Klassische Vermittlungsformate wie Frontalunterricht oder Bibliotheksführungen werden diesen Anforderungen meist nicht gerecht [5]. Das hier vorgestellte Konzept setzt hingegen auf Selbststeuerung, Anwendungsorientierung und Reflexion. Das zugrunde liegende Inverted Classroom Model strukturiert den Lernprozess in digitale Vorbereitung und interaktive Anwendung und Vertiefung im Präsenzraum.

Didaktisches Konzept und Umsetzung – Integration von Raum, Methode und Lernziel

Am Department Geowissenschaften wurde dafür ein modular aufgebautes Lehr-/Lernkonzept [1], [2] entwickelt. Die Studierenden erarbeiten Inhalte wie Recherchetechniken, Quellenbewertung und Zitierregeln eigenständig in digitalen Selbstlernmodulen. Anschließend vertiefen sie diese Inhalte in Präsenzphasen, die in den neu ausgerichteten Bibliotheksräumen stattfinden. Deren Struktur unterstützt die didaktische Vielfalt des Inverted Classroom Model: Rückzugsorte für individuelles Arbeiten, flexible Gruppenflächen für Kollaboration und offene Bereiche für den Austausch korrespondieren mit den jeweiligen Lernphasen. Diese Passung zwischen Raum und Methode fördert die Eigenverantwortung und Motivation der Lernenden. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Differenzierung der digitalen Lernmodule nach Kompetenzniveaus (Beginners, Advanced, Experts) [7]. Deren Inhalte und Aufgabenstellungen sind entsprechend skaliert und beinhalten medienbezogene sowie fachliche Inhalte. Microlearning-Elemente, digitale Reflexionswerkzeuge und Anwendungsszenarien (z.B. Rechercheaufträge) erhöhen die Praxisrelevanz [8].

Der Teaching Librarian übernimmt eine aktive Rolle an der didaktischen Schnittstelle zwischen der Raumgestaltung, den digitalen Lernangeboten und den curricularen Anforderungen. Durch seine Mitwirkung bei der Konzeption und Durchführung der Lehrveranstaltung wird sichergestellt, dass bibliothekarische Ressourcen gezielt eingebunden und Lernprozesse wirksam unterstützt werden. Seine Rolle geht über die klassische Informationsvermittlung hinaus: Als Embedded Librarian ist er in den fachlichen und institutionellen Kontext eingebunden – etwa in Studienprogramme, Lehrformate oder bibliothekspädagogische Konzepte. Er bringt methodische und inhaltliche Expertise ein und arbeitet eng mit Lehrenden und Studierenden zusammen.

Nachfolgend wird eine Lehrveranstaltung exemplarisch beschrieben, die auf diesem integrativen Modell basiert.

Praxisbeispiel: Lehrveranstaltung zur Informations-, Medien- und Digitalkompetenz in der Geographie

Wie wirkt ein Lernraum nicht nur als Kulisse, sondern als aktives didaktisches Element im Lehrprozess? Dieser Aspekt wurde während einer Veranstaltung für Erstsemester am Department Geowissenschaften bewertet. Die Veranstaltung „Recherchieren lernen für Naturwissenschaftler:innen“ war als Kompaktkurs in das Einführungsseminar „Einführung in die Geographie“ integriert. Gut hundert Studierende nahmen daran teil, unterteilt in fünf Gruppen. Der Teaching Librarian plante und leitete die Veranstaltung in enger Abstimmung mit den Fachdozenten. Die Aufgabenstellung war praxisnah und prüfungsrelevant: Die Studierenden sollten Literatur zu individuell zugewiesenen Themen im lokalen Bibliotheksbestand recherchieren. Das während der Selbstlernphase angelegte Wissen wurde so in einem flexiblen, physischen Lernumfeld angewendet. Der Kurs startete mit einer gemeinsamen Einführung im Seminarbereich der Bibliothek. Dessen digitale Ausstattung unterstützte sowohl den Einstieg als auch die abschließende Reflexion. Dazwischen nutzten die Studierenden den gesamten Bibliotheksraum selbstorganisiert, wechselten je nach Lernpräferenz zwischen Einzel- und Gruppenphasen und wählten situativ geeignete Arbeitsorte. Besonders die Lounges bewährten sich bei kooperativen Aufgaben.

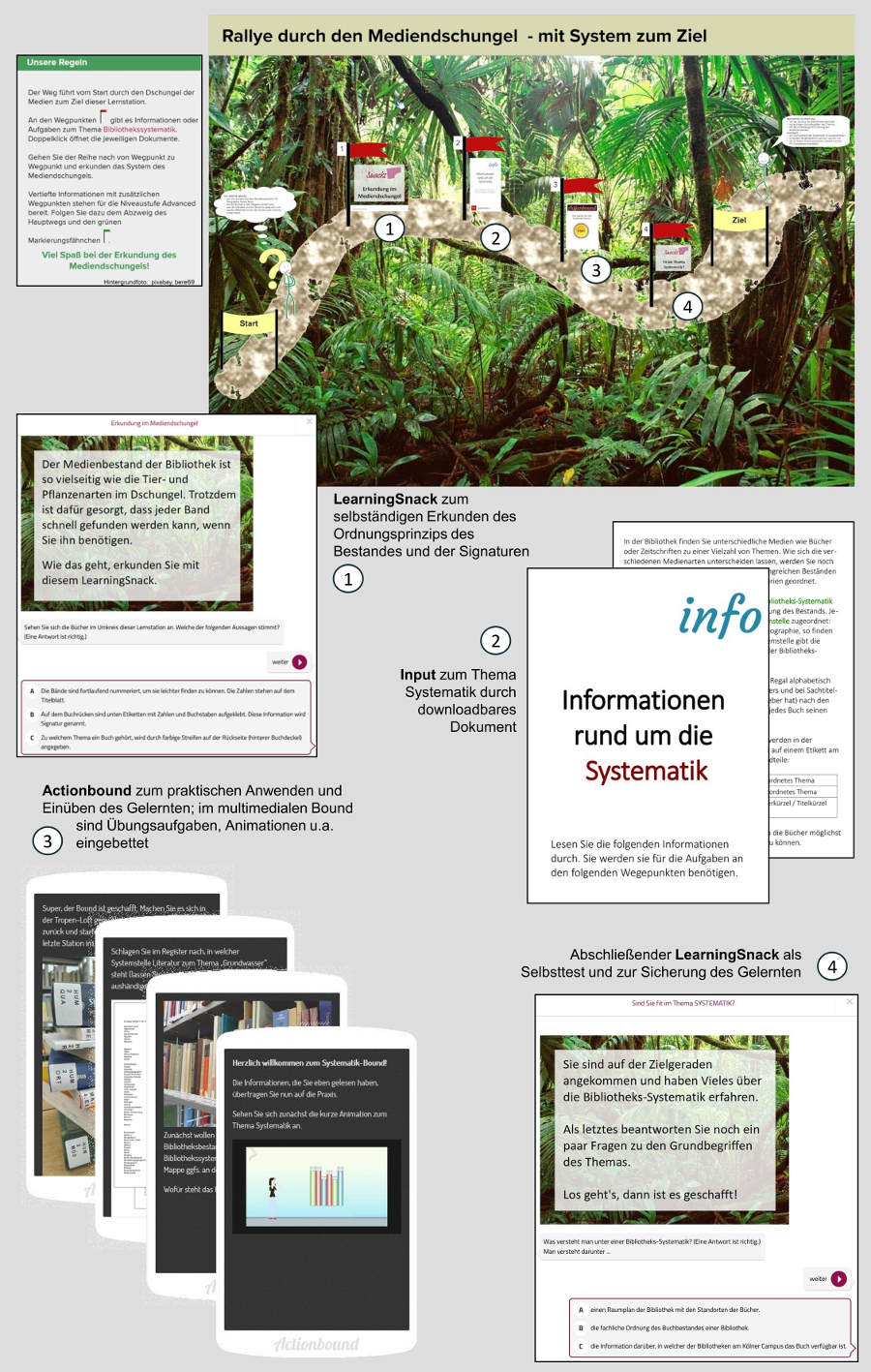

Wie vor allem die spontane Rückmelderunde im Plenum am Ende der Veranstaltung gezeigt hat, wirkte der Methodenmix sowohl lernförderlich als auch motivierend. Die Studierenden arbeiteten an ihrer individuell formulierten Fragestellung, zu der sie gezielt wissenschaftliche Literatur recherchieren sollten – ein Arbeitsschritt, der also unmittelbar in ihre Hausarbeit einfloss. Zum Einsatz kamen digitale Tools wie Actionbound (https://de.actionbound.com/) und Learning Snacks (https://www.learningsnacks.de/) (Abbildung 2 [Abb. 2]), kombiniert mit konkreten Rechercheaufträgen und gemeinsamen Reflexionsphasen. Diese Kombination erleichterte den Zugang zu den Inhalten und unterstützte die Lernbereitschaft. Die Recherche im physischen Bestand der Fachbibliothek wurde von den Teilnehmenden – laut einer spontanen Rückmelderunde – als hilfreich für die Themenbearbeitung eingeschätzt. Ergebnisse, Fragen und Anmerkungen hielten sie in einem digitalen Notepad fest, das zugleich als zusätzliche Grundlage für die Auswertung der Lehrveranstaltung diente.

Abbildung 2: Mehrere multimediale Lernstationen motivieren die Studierenden, sich während der Präsenzphase des Kurses in die Thematik der Literaturrecherche einzuarbeiten.

Der Teaching Librarian unterstützt die Studierenden dabei, die erlernte Suchstrategie gezielt auf ihre individuelle Fragestellung anzuwenden und passende Systemstellen im Bibliotheksbestand zu identifizieren. Die Fachdozent:innen begleiten die inhaltliche Bewertung der recherchierten Literatur im Hinblick auf die wissenschaftliche Relevanz für die Hausarbeit. Gemeinsam überlegen beide, wie bei einer unzureichenden Quellenlage sinnvoll weitergearbeitet werden kann. Technische Schwierigkeiten – etwa instabile Netzverbindungen – konnten durch analoge Backup-Materialien, wie etwa ausgedruckte Recherchehilfen problemlos überbrückt werden.

Dieses Praxisbeispiel demonstriert, wie Lernräume in Verbindung mit didaktischen Methoden und gezielter Betreuung eine motivierende und strukturierende Lernumgebung schaffen. Der Raum wirkt hier nicht nur unterstützend, sondern wird zum dritten didaktischen Element neben Inhalt und Methodik. Der Teaching Librarian übernimmt eine Schlüsselrolle, indem er Raum, Inhalte und Methodik wirkungsvoll miteinander verknüpft.

Zwischen Feedback und Statistik: Die Evaluationsergebnisse

Die Evaluation der Lehrveranstaltung erfolgte in zwei aufeinander abgestimmten Formaten: einer mündlichen Blitzlichtrunde sowie einer standardisierten Online-Befragung mittels Google-Formular im Anschluss an die Präsenzphase. Ziel war es, sowohl spontane Eindrücke als auch differenzierte Einschätzungen der Studierenden hinsichtlich Methodik, Raumwirkung und didaktischer Struktur zu erfassen.

Die Rückmeldungen aus der Blitzlichtrunde fielen durchweg positiv aus. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, das eigene Thema praxisnah im Rahmen der Veranstaltung zu bearbeiten. Die Kombination aus fachbezogener Aufgabenstellung, methodischer Vielfalt und didaktisch strukturierter Lernumgebung wurde als sehr motivierend empfunden. Die freie Wahl zwischen unterschiedlichen Lernsettings – etwa Einzelarbeitsplätzen, Gruppenbereichen und offenen Kommunikationszonen – wurde als wichtig für den individuellen Lernfortschritt hervorgehoben. Die gezielte Nutzung des physischen Buchbestands erleichterte insbesondere Studierenden mit wenig Vorerfahrung den Einstieg in die wissenschaftliche Literaturrecherche und unterstützte die Orientierung in der Fachbibliothek. Kritische Anmerkungen betrafen vor allem die Gruppengröße (teilweise 8–9 Personen) sowie die als knapp empfundene Zeit zur Vertiefung individueller Themen. Beide Punkte werden für die kommenden Kurse organisatorisch optimiert. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass die Balance zwischen Raumkapazität, methodischer Steuerung und individueller Lernzeit für den Lernerfolg wichtig sind. Einzelne Rückmeldungen betrafen den Wunsch nach stärkerer fachlicher Unterstützung durch die Lehrenden, insbesondere bei komplexen Themen mit begrenztem Medienangebot vor Ort und betonen damit den hohen Stellenwert des Teaching Librarian.

Die Online-Evaluation (n=108 Rückläufe vollständig ausgefüllter Fragebögen) bestätigte die Eindrücke der Blitzlichtrunde. Besonders positiv hervorgehoben wurden:

- Das Inverted Classroom Model: 84% der Befragten empfanden das selbstständige Erarbeiten der Inhalte als effektiver als klassischen Frontalunterricht.

- Freie Wahl des Lernsettings: Die Möglichkeit, den Arbeitsplatz innerhalb der Bibliothek dem eigenen Lernstil anzupassen, wurde als förderlich für den Lernfortschritt wahrgenommen.

- Verbindung von Raum und Methode: Die Kombination aus modular strukturierten Inhalten und funktional gegliederter Raumgestaltung wurde als lernwirksam eingeschätzt.

- Unterstützung durch den Teaching Librarian: 60% der Studierenden beurteilten die Begleitung durch den Teaching Librarian während der Recherche und Reflexion als hilfreich.

Insgesamt wurde deutlich: Erst die räumlich variablen Anwendungssituationen ermöglichten eine individuelle Vertiefung und kontextbezogene Vertiefung der in den digitalen Selbstlerneinheiten erarbeiteten Inhalte. Die funktionale Zonierung der Bibliothek erwies sich als essenziell für die didaktische Wirksamkeit des Inverted Classroom Model.

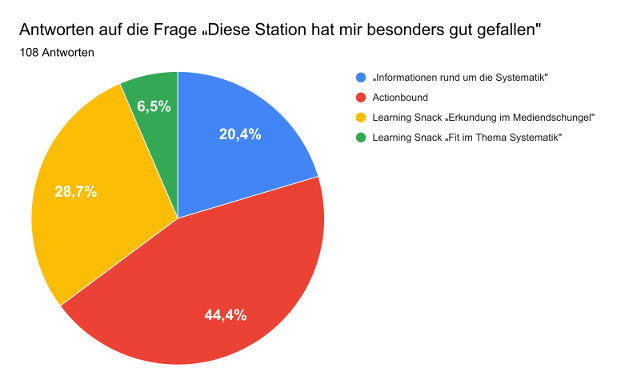

Auch die eingesetzten digitalen Tools wurden differenziert bewertet (Abbildung 3 [Abb. 3]). Der interaktive Actionbound, der den physischen Raum spielerisch erschloss, wurde mit 44,4% am häufigsten als besonders gelungen eingestuft. Es folgten der Learning Snack „Erkundung im Mediendschungel“ (28,7%) sowie das als PDF bereitgestellte Material „Informationen rund um die Systematik“ (20,4%). Am wenigsten Anklang fand die abschließende Lernstandsabfrage mit einem weiteren Learning Snack (6,5%). Bei dessen Bewertung dürfte eine Rolle spielen, dass dabei Inhalte naturgemäß wiederholt werden und dies gegenüber den anderen Lernstationen als weniger effektiv und interessant empfunden wurde. Die Tatsache, dass keines der Tools von einer Mehrheit favorisiert worden ist, zeigt, dass die verschiedenen Lernpräferenzen der Teilnehmenden ein möglichst vielseitiges Angebot von Tools erfordern. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass interaktive Angebote mit direktem Raumbezug von den Studierenden als lernförderlich wahrgenommen werden.

Abbildung 3: Bewertung der Lernstationen. Der interaktive Actionbound wurde am besten bewertet (Erläuterungen im Text).

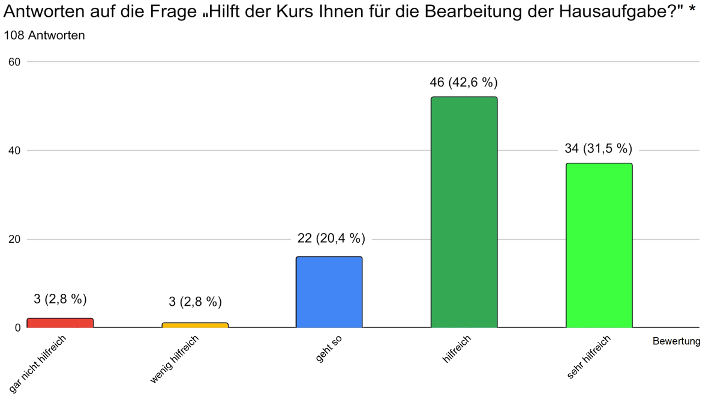

Auch die Frage nach der praktischen Relevanz der Veranstaltung ergab ein klares Bild (Abbildung 4 [Abb. 4]): Ca. drei Viertel der Teilnehmenden bewerteten die Veranstaltung als hilfreich oder sehr hilfreich für die Bearbeitung ihrer Hausaufgabe. Dies unterstreicht die Anschlussfähigkeit des Konzepts an konkrete Prüfungsanforderungen und verdeutlicht den didaktischen Mehrwert einer engen Verzahnung von Raum, Methode und Zielorientierung.

Abbildung 4: Ca. drei Viertel der Studierenden bewerteten die Veranstaltung als hilfreich oder sehr hilfreich für die Bearbeitung ihrer wissenschaftlichen Hausarbeit.

*Angaben zur Hausaufgabe im Text

Auch die Plenumsphasen zum Beginn und Ende des Kurses mit Agenda, Zielklärung und Reflexion wurden von den Teilnehmenden als hilfreich und strukturierend empfunden. Die Ergebnisse der Diskussion wurden dokumentiert und über das Notepad bereitgestellt, um sie gezielt für die Vertiefung und Anwendung in den individuellen Rechercheprozessen zu nutzen. Die fortgesetzte Nutzung der digitalen Materialien und des Notepads über die Veranstaltung hinaus zeigt deren nachhaltige Integration in individuelle Lernprozesse. Diese wurden durch das Zusammenspiel aus digitalem Lernen und persönlicher Betreuung etwa im Zuge nachgelagerter Sprechstunden gezielt unterstützt. Die Evaluationsergebnisse bestätigen die Wirksamkeit des integrativen Lehrkonzepts. Für eine differenzierte Bewertung der räumlichen Wirkung liefern die Ergebnisse erste Hinweise, die in künftigen Durchläufen gezielt weiterverfolgt werden sollen. Besonders die didaktisch fundierte Verzahnung von Raumstruktur, modularen Inhalten und methodischer Vielfalt [1], [2] wurde als lernförderlich bewertet. Die Rückmeldungen liefern zugleich Impulse für die Weiterentwicklung beispielsweise hinsichtlich der Gruppengröße, zeitlichen Taktung und Betreuungstiefe.

Zukunft gestalten: Transfer, Ausbau und Nachhaltigkeit

Das vorgestellte Praxisbeispiel verdeutlicht, wie Bibliotheksräume in enger Verzahnung mit didaktischen Methoden und individueller Begleitung eine strukturierte und motivierende Lernumgebung schaffen. Der Raum fungiert dabei nicht lediglich als Kulisse, sondern als drittes didaktisches Element – gleichrangig neben Inhalt und Methode. Der Teaching Librarian übernimmt eine zentrale Rolle als verbindendes Element zwischen Raumgestaltung, didaktischem Konzept und fachlicher Betreuung. Die besondere Eignung des Bibliotheksraums ergibt sich aus seiner didaktisch durchdachten Konzeption (Abbildung 5 [Abb. 5]): Die funktionale Zonierung erlaubt eine flexible Nutzung je nach Lernphase – von individueller Vertiefung über kooperative Gruppenarbeit bis hin zum offenen Austausch. Diese räumliche Vielfalt unterstützt die Prinzipien des Inverted Classroom Model, indem sie digitale Selbstlernphasen mit interaktiven Präsenzphasen räumlich verankert. Gleichzeitig fördert sie soziale Interaktion sowie selbstgesteuertes und entdeckendes Lernen. Die enge Verbindung von Raumstruktur, methodischer Vielfalt und curricularer Einbettung schafft eine Umgebung, in der Studierende aktiv und reflektiert lernen können. Der Lernraum Bibliothek wird so zu einem zentralen Element zukunftsorientierter Hochschullehre.

Abbildung 5: Zentrale Kriterien zur Verklammerung von Bibliotheksraum mit seiner didaktischen Funktion

Im Rahmen der Evaluation wurden Entwicklungspotenziale sichtbar: Künftig sollte auch die lernfördernde Wirkung der Raumgestaltung systematisch erfasst werden – etwa durch differenzierte Rückmeldungen zur Funktionalität einzelner Raumzonen, zur Atmosphäre oder zur Orientierung im Raum. Zudem erscheint es sinnvoll, mündliche Feedback-Runden stärker zu strukturieren und auszuwerten – beispielsweise mithilfe kurzer Leitfragen oder standardisierter Reflexionsprotokolle. Auf diese Weise lassen sich qualitative Rückmeldungen gezielt in die Weiterentwicklung des Konzepts integrieren. Beide Maßnahmen fördern eine evidenzbasierte Weiterentwicklung des Zusammenspiels von Raum, Methode und Lernprozess.

Das Konzept der Learning Library hat sich als effektive Strategie zur Förderung von Informations-, Digital- und Medienkompetenz herausgestellt. Besonders die Differenzierung der Lernmaterialien nach Kompetenzstufen stellt ein Alleinstellungsmerkmal des hier beschriebenen Bibliotheksstandorts dar. Sie ermöglicht eine individuelle Förderung entlang unterschiedlicher Lernpfade – vom niedrigschwelligen Einstieg bis zur vertieften Anwendung auf Expertenniveau [7], [3].

Für die Weiterentwicklung des Konzepts sind mehrere Schritte geplant: Neben der inhaltlichen Erweiterung um Module zum Einsatz generativer KI-Werkzeuge sollen neue Formate zur curricularen Verankerung in Kooperation mit Fachbereichen und hochschuldidaktischen Einrichtungen entwickelt und erprobt sowie digitale Informationsressourcen eingebunden werden.

Gezielte Evaluationen werden künftig Aufschluss über Lernverhalten, Motivation und langfristige Effekte geben. Ziel ist es, das adaptive und interdisziplinär übertragbare Modell weiterzuentwickeln – und Lehrende wie Lernende dazu zu befähigen, den Lernraum Bibliothek als gestaltbaren, produktiven Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens zu begreifen und aktiv zu nutzen.

Anmerkungen

ORCID der Autorin

Anja Helena Becker-Haumann: 0009-0008-4440-9138

Interessenkonflikte

Die Autorin erklärt, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel hat.

Literatur

[1] Tappenbeck I. Informationskompetenz: Angebote zur Vermittlung vom Fach her entwickeln: zum Transfer der wissenskulturellen Perspektive in der bibliothekarischen Praxis. In: Open Password. #845. 30.10.2020 [zitiert 30.05.2025]. Verfügbar unter: https://www.infobroker.de/password-online/archiv/zum-transfer-der-wissenskulturellen-perspektive-in-die-bibliothekarische-praxis/[2] Kerres M. Didaktik. Lernangebote gestalten. utb; 2021. DOI: 10.36198/9783838557182

[3] Becker-Haumann AH. Multimediale Lernangebote und physischer Lernraum – ein hybrides Konzept zur Förderung von Informations- und Medienkompetenz in den Geowissenschaften [Master Thesis]. [Köln]; 2024. URN: urn:nbn:de:hbz:79pbc-opus-24839

[4] Franke F, Krähling-Pilarek M. Aufgaben und Organisation der Teaching Library. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. De Gruyter Saur; 2024. p. 189-210. DOI: 10.1515/9783111046341-012

[5] Prill A. Lernräume der Zukunft. Vier Praxisbeispiele zu Lernraumgestaltung im digitalen Wandel. Arbeitspapier Nr. 45. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung; 2019. DOI: 10.5281/zenodo.3484653

[6] Pfannstiel MA, Steinhoff PFJ, Hrsg. E-Learning im digitalen Zeitalter: Lösungen, Systeme, Anwendungen. Springer Fachmedien; 2022. DOI: 10.1007/978-3-658-36113-6

[7] Becker-Haumann AH. Multimediale Lernangebote und physischer Lernraum zur Förderung von Informations- und Medienkompetenz in den Geowissenschaften – hybrid, kreativ, nachhaltig. Bibliothek Forschung und Praxis. 2025;49(1):148-52. DOI: 10.1515/bfp-2024-0097

[8] Oldenburg R. The great good place: cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Publishers Group West; 1999.

[9] Becker-Haumann AH. Ein innovatives Lehr- / Lernkonzept für Promovierende. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal. 2023;10(3). DOI: 10.5282/o-bib/5949