„Okay wir richten es ein bisschen schön und gemütlich ein.“ – die Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover als Dritter Ort

Laura Johanna Klein 1Elke Bauch 2

Markus Schmiel 2

1 Technische Informationsbibliothek, Hannover, Deutschland

2 Medizinische Hochschule Hannover, Bibliothek, Hannover, Deutschland

Zusammenfassung

Das vorliegende Paper fußt auf einer Bachelorarbeit, die von der Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Bereich Informationsmanagement beauftragt wurde. Die Institution strebt eine Veränderung ihrer Lernraumangebote an, um den Ansprüchen der derzeitigen Nutzenden gerecht zu werden. Dabei ergibt sich die Frage, welche Maßnahmen im Detail zielführend umgesetzt werden sollen. Um konkrete Wünsche und Vorstellungen der Benutzer:innen zu ermitteln, wurden im Rahmen der Bachelorarbeit zwei Arten der empirischen Befragung durchgeführt. Dabei handelte es sich einerseits um eine schriftliche Kurzumfrage mit offener Fragestellung. Andererseits fand ein Fokusgruppeninterview statt, das sich explizit auf einen zurzeit ungenutzten Raum innerhalb der Räumlichkeiten der MHH-Bibliothek bezog. Basierend auf den Ergebnissen dieser Befragungen entstand anschließend ein zielgruppenorientiertes Konzept für zwei Räume innerhalb der Bibliothek. Fokus der Teilkonzepte lag dabei einerseits auf der Implementierung eines Multifunktionsraums, der als Konferenzraum oder als Pausenbereich genutzt werden kann, und andererseits auf einer Umgestaltung eines der beiden Lesesäle der Bibliothek.

Schlüsselwörter

Bibliothek, Lernumwelt, Lesesaal, Innenarchtektur

Die MHH-Bibliothek im Wandel der Zeit

In diesem Jahr feierte die Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover, folgend als MHH bezeichnet, ihr 60-jähriges Jubiläum. Die 1965 als Reformhochschule gegründete und in ihrer Struktur einzigartige Spartenuniversität beherbergt seitdem die Bereiche Klinik, Hochschule und Forschung in enger – auch räumlicher – Verzahnung. Die in den 60er und 70er Jahren entstandenen Gebäude waren für eine Lebensdauer von 50 Jahren geplant und kommen allmählich in die Jahre. Während für den Bereich der Klinik ein Neubau auf einem angrenzenden Gelände geplant ist, wird der Bereich Hochschule und somit auch die Bibliothek weiterhin in dem alten Gebäudekomplex verbleiben. Die sich ändernden Erfordernisse an zeitgemäße Bibliotheksräume, bspw. neue Zonierungen in Gruppen- oder Stillarbeitsplätze, Steckdosen an jedem Arbeitsplatz, funktionierendes WLAN etc., müssen im alten Gebäude umgesetzt werden.

Der letzte große Umbau in der Bibliothek der MHH fand 2019–2020 statt. Vorausgegangen waren u.a. etliche Umfragen unter Studierenden und Befragungen von Kolleg:innen, deren Wünsche/Vorschläge sich über mehrere Jahre gefestigt hatten.

In dieser Zeit wurde der „laute“ Bibliotheksbereich mit dem Freihandbestand (Lehrbücher und Monografien) nach unten in den unteren Lesesaal und der „leise“ nach oben in den oberen Lesesaal verlegt. Dies hat die Lautstärke in der Bibliothek drastisch reduziert: Im Treppenhaus, Foyer und im oberen Lesesaal ist es wesentlich leiser geworden. Lediglich im unteren Lesesaal hat die Lautstärke zugenommen.

Die Baumaßnahme fand im oberen Lesesaal statt: Zunächst gab es neuen Fußboden mit einem neuen Stromkonzept. Jeder Arbeitsplatz wurde mit Steckdosen versehen. Zeitgleich wurden die Deckenabhängungen kontrolliert und erneuert, was aufgrund der Bausubstanz nicht unproblematisch war. Nach Abschluss der Arbeiten wurde Teppich verlegt und neue Tische und Stühle aufgestellt. Die Aufstellung wurde auf Wunsch der Studierenden vorgenommen.

Zuvor wurden sämtliche Bücher im Freihandbestand in ihren Regalen provisorisch in die Eingangsebene und teilweise ins Magazin verlegt. Zeitgleich wurde sorgfältig geprüft, was im Freihandbestand bleiben sollte und was nicht. Obwohl der Umbau in erster Linie die Benutzungsabteilung betraf, waren sämtliche Kolleg:innen eingebunden.

Die verschiedenen Corona-Schließungen wurden genutzt, um die Literatur umzuräumen und dies im Katalog darzustellen. Leider wurde der untere Lesesaal nicht saniert, d.h. dort liegt hellgrüner, in Teilen kaputter Teppich aus dem Jahr 1968, die Deckenabhängungen sind teilweise abgängig und die Regale, in denen die Bücher zu finden sind, gehören ebenfalls zur Erstausstattung der Bibliothek.

Zielgruppenzentrierte Konzeptentwicklung für Lernräume: Ein Gestaltungsvorschlag für die Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover

Die Bibliothek der MHH zählt rund 1.000 Besucher:innen pro Tag [1]. Vor allem während der Prüfungsphase kommt es immer wieder vor, dass sämtliche Arbeitsplätze in den Lernräumen belegt sind. Die Tatsache, dass die Raumangebote der MHH-Bibliothek rege genutzt werden, bedeutet nicht zwingend, dass die Nutzenden auch zufrieden mit den Gegebenheiten vor Ort sind. Jährlich erhebt die MHH mittels einer Umfrage die Zufriedenheit der Studierenden mit den vorherrschenden Studienbedingungen. Teil des sogenannten Hannoveraner Screenings der Studienbedingungen (HSC) ist dabei auch die Bibliothek. Die Ergebnisse des Screenings 2023/2024 stellten heraus, dass die Bibliothek als Ganzes eine Bewertung von gut bis sehr gut erhält, allerdings wurden auch Verbesserungsvorschläge genannt. Diese betrafen vor allem die Aufteilung innerhalb der Räumlichkeiten, die Gemütlichkeit und das Platzangebot. Neben allgemeinen Beschwerden über zu wenige Arbeitsplätze während der Prüfungsphasen, wurde in den Ergebnissen der Umfrage auch immer wieder der Wunsch nach mehr Separierung im oberen Lesesaal sowie expliziten Gruppenarbeitsräumen genannt [2]. Vor diesem Hintergrund kam es zu der Entscheidung, die Bibliothek an die Bedürfnisse der Nutzenden anzupassen und eine partielle Umgestaltung anzuregen. In diesem Zusammenhang wurde eine Bachelorarbeit angestoßen. Ziel war es, einen Gestaltungsvorschlag für die Bibliothek der MHH zu erstellen und so eine Orientierungshilfe bei der Umsetzung zukünftiger Veränderungen zu liefern. Die Vorschläge basieren auf der aktuellen Fachliteratur und vorrangig auf eigener empirischer Forschung in Form einer Umfrage und eines Forschungsgruppeninterviews, die die Ansprüche und Wünsche der Bibliotheksnutzenden in der MHH ermitteln sollte. Im Fokus der Erarbeitung stand folgende Forschungsfrage:

Welche Ansprüche stellt die Zielgruppe der derzeitigen Nutzenden der Bibliothek der MHH an neue Lernräume, welche Ideen und Wünsche gehen damit einher und wie lassen sich diese in ein Konzept zur Lernraumgestaltung innerhalb der eigenen Räumlichkeiten einbringen?

Betrachtungsmittelpunkt bilden zwei unterschiedliche Räume innerhalb der MHH-Bibliothek.

Ausgangspunkt der Bachelorarbeit

Die aktuelle Situation in den Lernräumlichkeiten der MHH-Bibliothek war der Ausgangspunkt für das Thema der Bachelorarbeit. Der Fokus wurde auf folgende Räume gelegt:

- Ein zurzeit ungenutzter Raum mit derzeit nicht genutzten Lernkabinen

- Der obere der zwei Lesesäle, der als offener, großer Stillarbeitsraum in Benutzung ist, für den aber eine Separierung und damit eine privatere Atmosphäre in Betracht gezogen wird.

Bibliotheken werden prinzipiell für die Menschen und um die Menschen herum entwickelt [3]. Daher wurden zwei unterschiedliche Arten an qualitativen Erhebungen innerhalb der Zielgruppe durchgeführt, um das Konzept für die hier behandelten Räume sowohl auf theoretischen Grundlagen als auch den empirisch ermittelten Ergebnissen bzw. Bedarfen zu begründen. Konkret handelte es sich dabei einerseits um ein Fokusgruppeninterview mit einer vierköpfigen Gruppe von Studierenden der MHH und andererseits um eine schriftliche Befragung. Das Fokusgruppeninterview bezog sich auf den Raum, der den Nutzenden zurzeit nicht zur Verfügung steht. Da ein Großteil der Bibliotheksnutzenden diesen Raum nicht kennt, wird er im Folgenden als der unbekannte Raum bezeichnet. In Anlehnung daran wird der andere Raum als der bekannte Raum bezeichnet.

Der bekannte und der unbekannte Raum

Der bekannte Raum

Der bekannte Raum ist der obere Lesesaal. Dieser Raum besteht vor allem aus vielen Einzelarbeitsplätzen. Er ist mit einer Größe von ungefähr 900 Quadratmetern der größte Lernraum der Bibliothek der MHH. Nach Betreten des Saals können links um die Ecke einige Lernkabinen gefunden werden. Bei der Verteilung der Nutzenden im oberen Lesesaal ließ sich in der Vergangenheit beobachten, dass vor allem die Fensternischen als Lern- und Arbeitsplätze zuerst besetzt werden. Diese bestehen aus den Fensterfronten zugewandten Tischen mit Stühlen. Die Nischen beherbergen je vier Einzeltische und werden durch eingezogene Wände links und rechts begrenzt. Eine der Nischen ist in Abbildung 1 [Abb. 1] zu sehen.

Abbildung 1: Eine der Fensternischen im oberen Lesesaal

Fotografie von L. J. Klein

In der Mitte des Saals befinden sich lange Tischreihen mit je fünf Arbeitsplätzen, die im rechten Winkel zur langen Fensterfront aufgestellt sind. Alle Arbeitsplätze verfügen über eine Stromquelle für die Nutzung eigener mobiler Geräte und eine Tischlampe. Abbildung 2 [Abb. 2] zeigt einen Blick über die Tischreihen.

Abbildung 2: Die Tischreihen mit Einzelarbeitsplätzen im oberen Lesesaal

Fotografie von L. J. Klein

Der unbekannte Raum

Der unbekannte Raum ist durch den unteren Lesesaal zugänglich. Hier befindet sich der Freihandbereich und zu Gruppen zusammengestellte Tische, die ein gemeinsames Arbeiten in Zimmerlautstärke erlauben. Der untere Lesesaal ist etwas kleiner als der obere, da sich im unteren Stock noch Büros und der Schulungsraum befinden. In diesem Raum befindet sich am Ende linker Hand eine einfache Glastür, die jedoch nur von den Mitarbeitenden der Bibliothek genutzt wird. Ein Schild an der Tür besagt: Bibliotheksinterner Bereich. Der Zutritt ist den Nutzenden untersagt. Bis zum Jahr 2020 war dieser Raum den Nutzenden noch zugänglich. Darin befinden sich Einzellernkabinen, die den Studierenden der MHH zur Ausleihe bereitgestellt wurden. Verfügbare Kabinen dieser Art gibt es nach wie vor in der Bibliothek. Sie befinden sich innerhalb beider Lesesäle. Die Kabinen in dem unbekannten Raum wiesen in der Vergangenheit jedoch abnehmende Nachfrage auf, bis sie schließlich im Zuge der Schließungen bedingt durch die Pandemie vollends außer Betrieb genommen wurden. Der aktuelle Zustand des Raums ist in Abbildung 3 [Abb. 3] zu sehen.

Abbildung 3: Der unbekannte Raum im Ist-Zustand mit den Lernkabinen

Fotografie von L. J. Klein

Die Gründe für die Unbeliebtheit sind nicht eindeutig geklärt. Einer der Faktoren kann die fehlende direkte natürliche Lichtquelle sein. Zusätzlich ist er als Durchgangsbereich für Bibliotheksmitarbeitende entworfen worden, der nicht nur vom unteren Lesesaal zum Bereich hinter der Leihstelle führt, sondern auch den Zutritt zu zwei anschließenden Büroräumen bietet.

Methodik

Für den ungenutzten Raum bestanden zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Bachelorarbeit noch keine Ideen oder Pläne. Daher und weil die aktuellen Nutzenden diesen Raum nicht kennen, wurde ihm im Rahmen der Bachelorarbeit eine gesonderte Stellung zugeteilt und durch ein Fokusgruppeninterview erodiert.

Die schriftliche Befragung wurde als nicht-standardisierte, schriftliche Einzelbefragung mit Papierfragebögen konzipiert. Durch die asynchrone Art der Befragung war es den Nutzenden möglich, über zwei Wochen hinweg zu den Öffnungszeiten der Bibliothek an der Umfrage teilzunehmen. Die schriftliche Befragung bezog sich auf die Zufriedenheit der Nutzenden mit der Einrichtung und Ausstattung der Lernräume der Bibliothek der MHH im Allgemeinen. Dabei wurde in der ersten Frage in offener Form eruiert, wie die Teilnehmenden die Bibliotheksräume benutzen. Darauf folgten zwei ebenfalls offen formulierte Fragen zu Aspekten der Einrichtung und Ausstattung der Lernräume, bzw. welche als positiv und welche als verbesserungswürdig angesehen wurden. Anschließend folgte die offene Frage, die den Nutzenden erlaubte anzugeben, welche Aspekte bei der Einrichtung und Ausstattung der Lernräume fehlten. Zum Schluss wurde den Teilnehmenden noch die Option eröffnet, weitere Anmerkungen zu notieren.

Das Fokusgruppeninterview wurde als offenes, nicht-standardisiertes Gespräch geführt. Dabei trafen sich die vier Befragten zusammen mit der Interviewerin und einer Hilfsperson vor Ort innerhalb des unbekannten Raums. Die Gruppe setzte sich aus freiwilligen Studierenden der MHH zusammen, da diese die Hauptzielgruppe darstellen und das Budget vom ASTA gestellt wird.

Vor Ort standen nach wie vor die ungenutzten Lernkabinen. Trotz einer daraus resultierenden Enge wurde dieser Ort ausgewählt, um die Gruppendiskussion vor dem visuellen Hintergrund des thematisierten Raums stattfinden zu lassen. Durch die physische Nähe sollte die visuelle Vorstellungskraft der Teilnehmenden unterstützt werden.

Die erste Frage des Interviews bezog sich auf die individuelle Beurteilung der Räumlichkeiten der MHH-Bibliothek. Dabei sollten, ähnlich zu den Fragen der schriftlichen Befragung, allgemeine positive und negative Aspekte sowie fehlende Elemente in der Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten gesammelt werden.

Die zweite Frage im Interviewleitfaden thematisierte, basierend auf den Antworten zu der ersten Frage, welche Angebote und Nutzungsmöglichkeiten die Teilnehmenden sich in dem unbekannten Raum vorstellen könnten.

Die dritte Frage zielte auf konkrete Gestaltungselemente ab. Dabei sollte der Fokus sowohl auf die jeweilige Art der Nutzung als auch die Atmosphäre gelegt werden. Unterkategorien zu dieser Frage waren etwa gewünschte Möbel, Art der Beleuchtung oder auch konkrete Farben.

Bei der vierten Frage sollten gewünschte technische Ausstattungselemente ermittelt werden. Hier ging es um Steckdosen, WLAN, Präsentationstechnik und Ähnliches.

Zum Schluss gab es noch die fünfte Frage, die allgemein weitere Aspekte, Ideen oder Anmerkungen ermitteln sollte.

Ergebnisse

Ergebnisse der schriftlichen Befragung

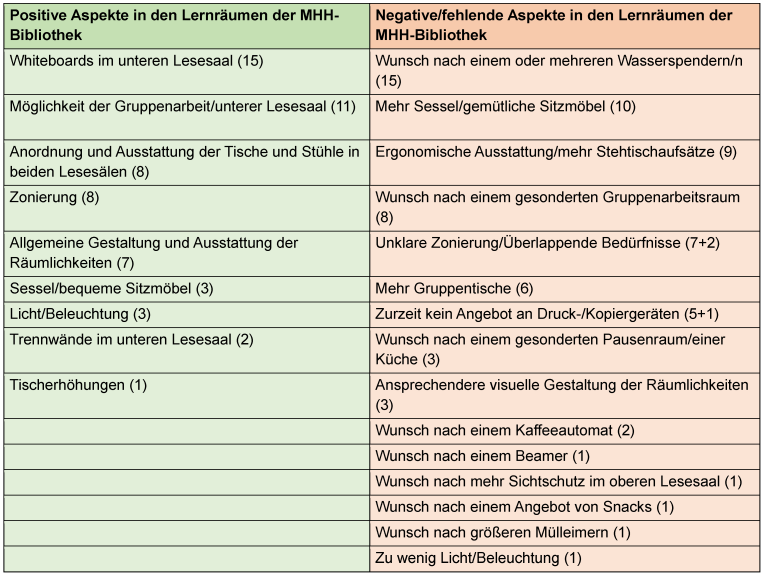

Für die Konzepte waren vor allem die Ergebnisse zu positiven und negativen/fehlenden Aspekten innerhalb der Bibliothekseinrichtung von Belang. Daher werden in Tabelle 1 [Tab. 1] die relevanten Kernaussagen der 54 Fragebögen in absteigender Häufigkeit aufgelistet.

Tabelle 1: Positive, sowie negative/fehlende Aspekte in den Lernräumen der MHH-Bibliothek (Ergebniszusammenfassung der durchgeführten schriftlichen Befragung)

Ergebnisse des Fokusgruppeninterviews

Die themenrelevanten Ergebnisse zur Einschätzung der Lernräume der MHH-Bibliothek, die in Frage 1 des Fokusgruppeninterviews allgemein erfragt wurden, lassen sich zu folgenden Kernaussagen zusammenfassen:

- Der obere Lesesaal ist ungemütlich, zu groß und zu offen.

- In den Lesesälen herrscht eine unklare Zonierung, bzw. die unterschiedlichen Bedürfnisse kreuzen sich (Ruhe versus Gruppenarbeit).

Folgende Ideen wurden während des Fokusgruppeninterviews genannt/entwickelt:

- Konferenzraum (mit Stühlen, Tischen, Beamer mit Projektionsfläche, zum Mieten/Buchen zu bestimmten Zeiten, eventuell nach den Bürozeiten, damit der Lärm nicht die Mitarbeitenden innerhalb der angrenzenden Büros stört (circa zwei Stunden am Stück buchbar)

- Gruppenarbeitsraum (große Gruppentische aus dem unteren Lesesaal in den neuen Raum verlegen)

- Gemütlicher Arbeitsraum mit Sofas und Liegesesseln

- Druckerraum mit Druckern, Kaffeeautomat und Wasserspender

- Multifunktionsraum durch mobile Trennwände (Umsetzung mehrerer Ideen)

Diese Gestaltungs-, Ausstattungselemente und Ideen wurden als wichtig erachtet:

- Kein Teppich (unhygienisch, vor allem der Teppich im unteren Lesesaal ist inzwischen sehr schmutzig und alt)

- Bilder an den Wänden (keine medizinischen Motive, damit Nutzende abschalten können, evtl. Landschaftsgemälde/Stillleben, etwas Unaufgeregtes/Beruhigendes

- Bequeme Möbel/Sofa/Liegesessel

- Beruhigende Farben (evtl. hellgrün)

- Büro-/Krankenhausatmosphäre vermeiden

- Buchspenderegal/Schwarzes Brett zum Austauschen medizinischer Fachliteratur

- Whiteboard

- Mobile Trennwand (Gewährleistung der Flexibilität bei der Raumnutzung)

- Stifte und Papier (evtl. aus Spenden)

- Spielecke für Kinder

- Mobile Steckdosen (in Raummitte)

- Beamer mit Projektionsfläche

- Drucker

- Bildschirm mit Werbeschleife (Werbung für die Bibliothek)

- Spielekonsole mit Spielen für Lernpausen (ausleihbar)

- Mehr Licht, da es sich um einen Raum ohne Fenster handelt/indirektes Licht/Stehlampe

Aus den ermittelten Ergebnissen der schriftlichen Befragung und des Fokusgruppeninterviews ließen sich fundierte Konzepte für die beiden zu behandelten Räumen der MHH-Bibliothek entwickeln.

Raumkonzepte

Konzept für den bekannten Raum

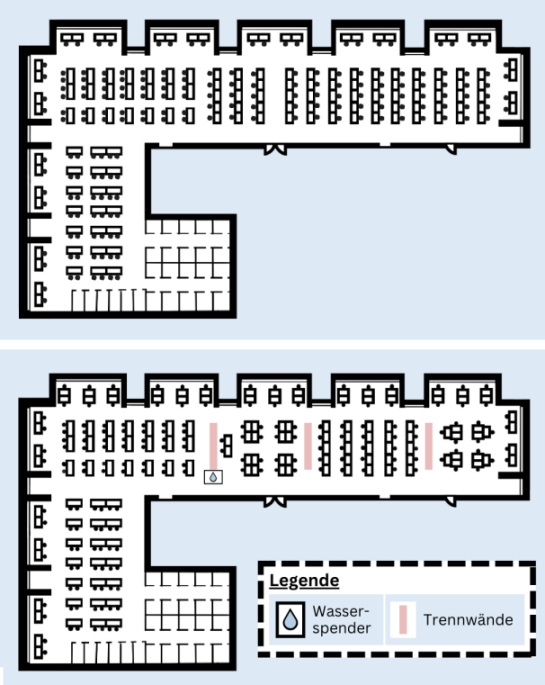

Kritikpunkt, der vor allem im Fokusgruppeninterview hervorgehoben wurde, ist, dass der obere Lesesaal zu groß, offen und ungemütlich ist. Daher suchen einige Personen lieber den lauteren unteren Lesesaal auf, wünschen sich aber auch in diesem Bereich die Ruhe, die zum Lernen erforderlich ist. Aus diesem Grund soll mit einer Separierung des oberen Lesesaals eine gemütlichere Atmosphäre in der Ruhezone geschaffen werden. Abbildung 4 [Abb. 4] stellt dabei die aktuelle Aufteilung des oberen Lesesaals einer neuen Aufteilung gegenüber.

Abbildung 4: Darstellung des Ist-Zustands des oberen Lesesaals (oben) und des neuen Konzepts (unten)

eigene Darstellung von L. J. Klein

Die neue Aufteilung beinhaltet mehrere Tischgruppen. Dabei werden drei zusätzliche Trennwände aufgestellt, um die lange Flucht des Raums etwas zu unterbrechen. Hier wären verschiedene Arten von Trennwänden denkbar. Für den Fall, dass einfache Stellwände gewählt werden, könnten diese in den Farben des Corporate Designs der MHH gestaltet werden. Möglich wäre es zum Beispiel ein abstraktes Design zu wählen, das mit individualisierter Folie auf die Trennwände geklebt wird. Hier könnten außerdem noch weitere Whiteboards eingefügt werden, da sich diese große Beliebtheit erfreuen und eine befragte Person sich in der schriftlichen Umfrage auch Whiteboards im oberen Lesesaal wünschte. Eine andere Idee wäre, individuelle Trennwände anfertigen zu lassen, die in der Mitte jeweils ein Fenster beinhalten, um die Unterteilung weniger drastisch und das Raumkonzept zwar separiert, aber trotzdem offen zu gestalten.

Um die Anzahl der Arbeitsplätze durch die Umgestaltung nicht zu reduzieren, wird in diesem Design zusätzlich zu den bestehenden Tischen noch je eine Doppeltischgruppe in die Nischen entlang der langen Fensterfront platziert. Dabei werden die bestehenden Tische jeweils zu zwei Tischgruppen zusammengefasst und eine weitere Doppeltischgruppe hinzugefügt. Ziel dieser Aufteilung des oberen Lesesaals ist es, die Wohlfühlatmosphäre innerhalb des Raums zu erhöhen. Zudem trägt die Wahl von leichten Trennwänden dazu bei, ein solches Konzept für die Zukunft flexibel und anpassbar zu halten. Trotz der Einführung von Tischgruppen bleiben noch viele einzelnstehende Tische für jene Nutzenden vorhanden, die bei der Stillarbeit lieber allein sitzen möchten. Zusätzlich wird in diesem Raumkonzept ein Wasserspender untergebracht.

Konzept für den unbekannten Raum

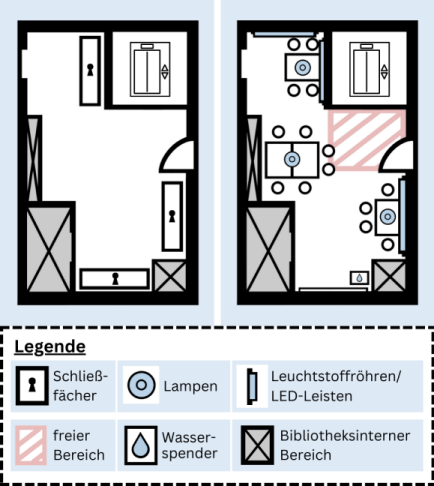

Für den unbekannten Raum bestanden vor dieser Erarbeitung keine detaillierten Vorstellungen zur Nutzung. Es bestand allerdings das Bedürfnis seitens der Bibliothek diesen zurzeit ungenutzten Raum den Nutzenden zur Verfügung zu stellen. Das Fokusgruppeninterview ergab zahlreiche Ideen, von denen viele im neuen Gestaltungsvorschlag umgesetzt wurden. Abbildung 5 [Abb. 5] stellt den aktuellen Aufbau des Raums dem neuen Design gegenüber.

Abbildung 5: Darstellung des Ist-Zustands des unbekannten Raums (links) und des neuen Konzepts (rechts)

eigene Darstellung von L. J. Klein

Der neue Entwurf zeigt einen Multifunktionsraum, der auch im Interview zur Sprache kam. In diesem Konzept erfolgt eine Zweiteilung durch mobile Trennwände, um einen Grad an Flexibilität zu gewährleisten. Für die Gestaltung der Trennwände wird hier eine schöne Panoramaansicht einer Landschaft angedacht, um eine beruhigende Wirkung zu erzielen. Dies entspricht den Ideen, die während des Fokusgruppeninterviews aufkamen. Dabei kann die Darstellung eines großen Motivs über mehrere Teilwände hinweg dafür sorgen, die Abbildung modern wirken zu lassen. Dies ließe sich durch individualisierte Klebefolien umsetzen. Auf beiden Seiten der Trennwände könnte dabei ein anderes Design gewählt werden. In der linken Hälfte des Raums ist eine Art Pausenraum dargestellt. Dabei besteht die Einrichtung aus einem Sofa, zwei Sesseln, einem Kaffeeautomaten, einem Wasserspender sowie zwei Druck-/Kopiergeräten. Gegenüber dem Sofa befindet sich ein Bildschirm, auf dem sowohl Werbung in Dauerschleife gezeigt als auch eine eventuell angeschaffte Spielekonsole auf einem Regal darunter platziert werden kann. In der rechten oberen Ecke steht eine Stehlampe, die sich auch für ein gemütlicheres Ambiente gewünscht wurde.

Auf der anderen Seite der Trennwände befinden sich drei große Tische mit Maßen von circa 1x2 Metern, die zu einem Konferenztisch zusammengestellt werden. Denkbar wäre hier die Möglichkeit, diese Tische mit feststellbaren Rollen zu versehen, sodass die Nutzenden sie nach Belieben arrangieren können. Damit können sie den Raum mitgestalten. Zusätzlich sind zehn Stühle angedacht, die um die Tische herumgestellt werden. Um die Idee des Konferenzraums zu unterstützen, können Konferenzstühle mit Rollen eingesetzt werden.

An der rechten Wand ist in Abbildung 5 [Abb. 5] entweder eine Leinwand mit passendem Beamer an der Decke oder auch ein großer Bildschirm mit USB- und HDMI-Anschluss zur Nutzung dargestellt. So kann das eigene Endgerät der Nutzenden mit dem Device verbunden werden. Hier sollen Präsentationen und Gruppenarbeiten ermöglicht werden.

Zusätzlich ist an allen Wänden eine indirekte Beleuchtung eingeplant, die im Interview zur Sprache kam. Nach der DIN-Norm zum Thema Licht und Beleuchtung sollen in Bereichen zum Lesen und Arbeiten eine Mindestbeleuchtung von 500 Lux gegeben sein [3]. Ob bzw. inwiefern sich dies ausschließlich durch indirektes Licht erreichen lässt, muss noch eruiert werden. Zuletzt ist zwischen den beiden Türen zu den angrenzenden Büroräumen ein schwarzes Brett vorgesehen, das als Bücherflohmarkt genutzt werden kann, um medizinische Fachliteratur untereinander auszutauschen. Hierbei wird das schwarze Brett halbiert, damit auf einer Seite die Angebote und auf der anderen Seite die Suchanfragen platziert werden können.

Nicht im Lageplan dargestellt, aber gut umsetzbar sind außerdem Steckdosen, die in der Mitte des Gruppentisches angebracht werden. Hierbei eignet sich eine mobile Form, damit die Tische auch tatsächlich noch verschoben werden können.

Die Nutzung dieses Raums müsste mit Regelungen versehen werden. So muss beachtet werden, dass der Lautstärkepegel zu den Bürozeiten nicht zu hoch wird. Hierbei können beschränkte Nutzungszeiten helfen. So könnte wochentags bis ca. 16:00 Uhr nur Stillarbeit und eine leise Nutzung erlaubt sein. Zusätzlich sollte ein Buchungssystem eingeführt werden, um die Nutzung vor allem des Konferenzraumbereichs auf etwa zwei Stunden am Stück zu reduzieren. Die Regelungen sollten dabei an exponierter Stelle und für jede Person verständlich vor und in dem Raum angebracht werden, um Missverständnisse und Frust zu vermeiden.

Das Konzept vermag es das Bedürfnis der Nutzenden nach einem Gruppenarbeitsraum, nach Druckern und einem Pausenraum umzusetzen.

Was ist seit den Befragungen in der Bibliothek passiert?

Oberer Lesesaal (bekannter Raum)

- Um dem Wunsch der Studierenden nach einer neuen Aufteilung des Raumes nachzukommen, wurden zunächst neun Trennwände und zehn Tischpaneele bei der EKZ bestellt. Diese sind farbig, um den Raum auch optisch ansprechender zu gestalten.

- Sowie die Trennwände eingetroffen sind, werden neue Tischreihungen, wie in der Bachelorarbeit vorgeschlagen, ausprobiert. Die Schwierigkeit wird darin bestehen, das Raumkonzept zwar zu ändern, aber dennoch alle bisherigen Plätze zu erhalten.

- Die farbigen Tischpaneele dienen einer weiteren Auflockerung und zeitgleich als Trennung von den anderen Arbeitsplätzen. Bei guter Nutzung sollen weitere Elemente bestellt werden.

Unbekannter Raum

- Da abgeschlossene Arbeitsräume in unserer Bibliothek dringender benötigt werden als Pausenräume, fiel die Entscheidung auf die Variante multifunktionaler Gruppenarbeitsraum. Zudem befindet sich ein sehr großer und neu gestalteter Aufenthaltsraum für Studierende in der Nähe der Bibliothek (1–2 Gehminuten).

- Im ersten Schritt prüfte bereits der Brand- und Sicherheitsbeauftragte unserer Einrichtung, ob eine Umsetzung erfolgen kann. Anschließend wurde eine Baumaßnahme angemeldet. Sobald diese beginnt, kann mit dem Architekten alles Weitere geplant werden. Dabei sollen möglichst viele Wünsche (Fußboden, Beleuchtung, entspannte Raumgestaltung etc.) der Studierenden berücksichtigt werden.

Weitere Umsetzungen

- Aktuell befinden sich fünf tragbare Stehtischaufsätze in der Bibliothek, die an unterschiedlichen Stellen zum Ausprobieren ausliegen. Derzeit werden sie noch nicht so gut genutzt, wie erwartet. Sollte sich dies ändern, werden weitere beschafft.

- Auch gibt es seit kurzem neue Sitzmöbel, die sehr gut genutzt werden. Es handelt sich hierbei um blaue Ohrensessel und farbige Einer- und Zweiersofas mit integriertem Tischchen und Stromanschluss. Sie sind an unterschiedlichen Stellen (Foyer, Empore, unterer- und oberer Lesesaal) in der Bibliothek aufgestellt und ermöglichen durch ihre Ausstattung eine Abgrenzung und zeitgleich leichte Schallisolierung.

- Einen Wasserspender wird es auch geben, federführend ist hier der ASTA der MHH tätig.

Nach Abschluss der Maßnahmen wird erneut eine Befragung durchgeführt. Damit soll überprüft werden, ob den Studierenden die neue Lernsituation gefällt oder ob weitere Veränderungen vorgenommen werden sollten.

Fazit

Durch beide Befragungsarten konnten eine Vielzahl an Bedürfnissen und Wünschen in Bezug auf Einrichtung und Ausstattung der Lernräume festgestellt werden. Darunter am meisten genannt waren etwa explizite Gruppenarbeitsräume, mehr bequeme Möbel, Trennwände im oberen Lesesaal, Wasserspender, Drucker, ein Pausen-/Entspannungsbereich, ein Kaffeeautomat, Präsentationstechnik, ein Bücherflohmarkt für medizinische Fachliteratur, Whiteboards und (mobile) Steckdosen. Die hier genannten Aspekte konnten alle in der einen oder anderen Form in die entwickelten Gestaltungsvorschläge integriert werden.

Auf diesen Erkenntnissen basieren die beiden vorgestellten Raumkonzepte. Andere Aspekte, die während der Befragungen auftraten, wie englischsprachige Beschilderung oder mehr Tischerhöhungen, haben in den Konzepten keinen Platz gefunden, da sie sich nicht auf die jeweiligen Räumlichkeiten bezogen. Dennoch sei hier gesagt, dass eine englischsprachige Beschilderung der Integration und Barrierefreiheit innerhalb der MHH-Bibliothek zuträglich wäre und mehr Tischerhöhungen die Rückengesundheit der Nutzenden fördern kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den erarbeiteten Konzepten viele der Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche der Bibliotheksnutzenden der MHH umgesetzt werden konnten. Sie stellen daher einen fundierten Vorschlag für die Umgestaltung der Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover dar.

Die in der Bachelorarbeit erarbeiteten Ergebnisse und Vorschläge zur Veränderung des oberen Lesesaales und niedrigschwellige Umnutzung des alten Kabinenbereichs stellen auch in Zeiten knapper Finanzmittel eine Möglichkeit dar, bedarfsgerechte Optimierungen vorzunehmen.

Anmerkung

Das vorliegende Paper fußt auf der Bachelorarbeit von Laura Johanna Dembowski im Studiengang Informationsmanagement der Hochschule Hannover, die von der Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) beauftragt wurde. Hauptverantwortliche für den Artikel ist Laura Johanna Klein.

ORCIDs der Autor:innen

- Laura Johanna Klein: 0009-0002-7451-6635

- Elke Bauch: 0009-0005-9916-0243

- Markus Schmiel: 0000-0003-1256-1801

Interessenkonflikte

Die Autor:innen erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Felsch-Klotz A, Möhlhenrich A, Schmidt-Rohland S, Weiss C. Die Bibliothek der Medizinischen Hochschule Hannover. GMS Med Bibl Inf. 2009;9(2-3):Doc33. DOI: 10.3205/mbi000161[2] Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hrsg. HSC – Hannoveraner Screening der Studienbedingungen. Hannover: MHH; 2024 [unveröffentlicht].

[3] DIN EN 12464-1:2021-11: Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten – Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen