[The new medical library of the University of Augsburg: A space for learning, teaching and exchange]

Evamaria Krause 1Bernd Jaeger 2

Nicolas Kusser 1

Christoph Schindler 3

1 Teilbibliothek Medizin, Universitätsbibliothek Augsburg, Universität Augsburg, Deutschland

2 BHBVT Architekten Berlin, Deutschland

3 Department of Medical Education Augsburg (DEMEDA), Medizinische Fakultät, Universität Augsburg, Deutschland

Abstract

The Medical Library of the University of Augsburg moved into the new teaching building of the Faculty of Medicine in the winter semester of 2024. The learning space is characterised by a wide variety of workstations, attractive spaces for concentrated work as well as for exchange and encounters, and provides infrastructure for digital teaching and learning. The new library site thus reflects the teaching and learning concept of the Faculty of Medicine and precisely supports medical training in Augsburg.

Keywords

medical library, new building, medical studies, learning space

1 Einleitung

Mehr Arbeitsplätze und mehr Flexibilität dringend benötigt! So lässt sich die Situation der Teilbibliothek Medizin der Universität Augsburg bis zum August 2024 beschreiben. Die Bibliothek befand sich in einem Interimsgebäude im Universitätsklinikum, in dem überwiegend auch der Lehrbetrieb der 2016 gegründeten Medizinischen Fakultät stattfand. Die räumliche Nähe zu den Nutzenden war damit zwar gegeben, jedoch reichten die Bibliotheksfläche mit etwa 170 m² und das Angebot von 25 reinen Einzelarbeitsplätzen bei weitem nicht mehr aus. Die Studierendenzahlen der Humanmedizin waren von 84 im Jahr 2019, dem Jahr der Eröffnung des Medizinstudiengangs und auch der Bibliothek, jährlich angestiegen. Im vor der Tür stehenden Wintersemester 2024/2025 würden es rund 760 Studierende allein der Humanmedizin werden. Hinzu kamen weitere Studierende der Fächer Medizinische Informatik und Hebammenwissenschaft. Nicht zuletzt drängte die langfristige Perspektive zu einer Ausweitung der Räumlichkeiten: Anfang der 2030er Jahre wird es 1.500 Medizinstudienplätze und etwa 100 Professorinnen und Professoren an der Universitätsmedizin Augsburg geben.

Mit Hochdruck wird deswegen an der Entstehung des neuen Medizincampus in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum Augsburg gearbeitet. Als erstes Gebäude wurde im Oktober 2024 das Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät eröffnet, in dem nun auch die Teilbibliothek Medizin untergebracht ist. In diesem Artikel beschreiben wir die Grundzüge des neu geschaffenen Lernraums, gehen darauf ein, wie sich das Bibliothekskonzept in das Lehr-Lern-Konzept der Medizinischen Fakultät einfügt und geben Einblicke in unsere Überlegungen während der Planung und zu künftigen Möglichkeiten der Weiterentwicklung der Bibliothek.

2 Das Medizinstudium in Augsburg

Der Modellstudiengang Humanmedizin an der Universität Augsburg ist kompetenzorientiert aufgebaut: Von Beginn an stehen der Erwerb biomedizinischen Wissens und dessen Verknüpfung und Anwendung in ärztlichen Situationen im Vordergrund. Die Studierenden entwickeln über den gesamten Studienverlauf ärztliches Denken und Handeln in steigender Komplexität und Realitätsnähe.

Neben stärker wissensvermittelnden Formaten wie Vorlesungen und Online-Lehreinheiten spielen interaktive Lehrformen wie Kleingruppenunterricht, projektbasiertes Lernen und wissenschaftliches Arbeiten eine zentrale Rolle. Die Studierenden arbeiten in diesen Veranstaltungen in Gruppen an Patientinnen- und Patientenfällen und ärztlichen Problemstellungen. Die Lehrenden fungieren dabei vermehrt als Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, die den individuellen und kollaborativen Lernprozess unterstützen.

Diese didaktische Ausrichtung erfordert Lernorte, die zugleich sowohl konzentriertes individuelles Arbeiten als auch kollaboratives Lernen ermöglichen bzw. unterstützen – etwa für die strukturierte Vorbereitung auf Kleingruppenformate, die vertiefende Auseinandersetzung mit Lehrinhalten oder die gemeinsame Bearbeitung von Aufgabenstellungen im Rahmen der studentischen Projekte und wissenschaftlicher Arbeiten. Die Bibliothek ist daher kein separater Ort neben dem Curriculum, sondern ein zentral integrierter Bestandteil des Lehr-Lern-Konzepts. Sie bietet die räumliche, mediale und funktionale Infrastruktur, um Selbststudium, Teamarbeit und wissenschaftliches Arbeiten in zeitlicher und örtlicher Nähe zu den Lehrveranstaltungen optimal zu unterstützen.

3 Der neue Medizincampus der Universität Augsburg

Nach der Entscheidung des Freistaats Bayern, das Klinikum Augsburg in ein Universitätsklinikum zu überführen und eine medizinische Fakultät zu gründen, begannen die Planungen für einen neuen Campus südlich des Klinikums. Im Rahmen eines Planungswettbewerbs entwickelten BHBVT Architekten (Berlin) gemeinsam mit studio polymorph Landschaftsarchitekten einen städtebaulichen Entwurf für den Campus mit mehreren Lehr- und Forschungsgebäuden. Beide Büros verfügen über umfangreiche Erfahrung im Bereich Bildungs- und Forschungsbauten.

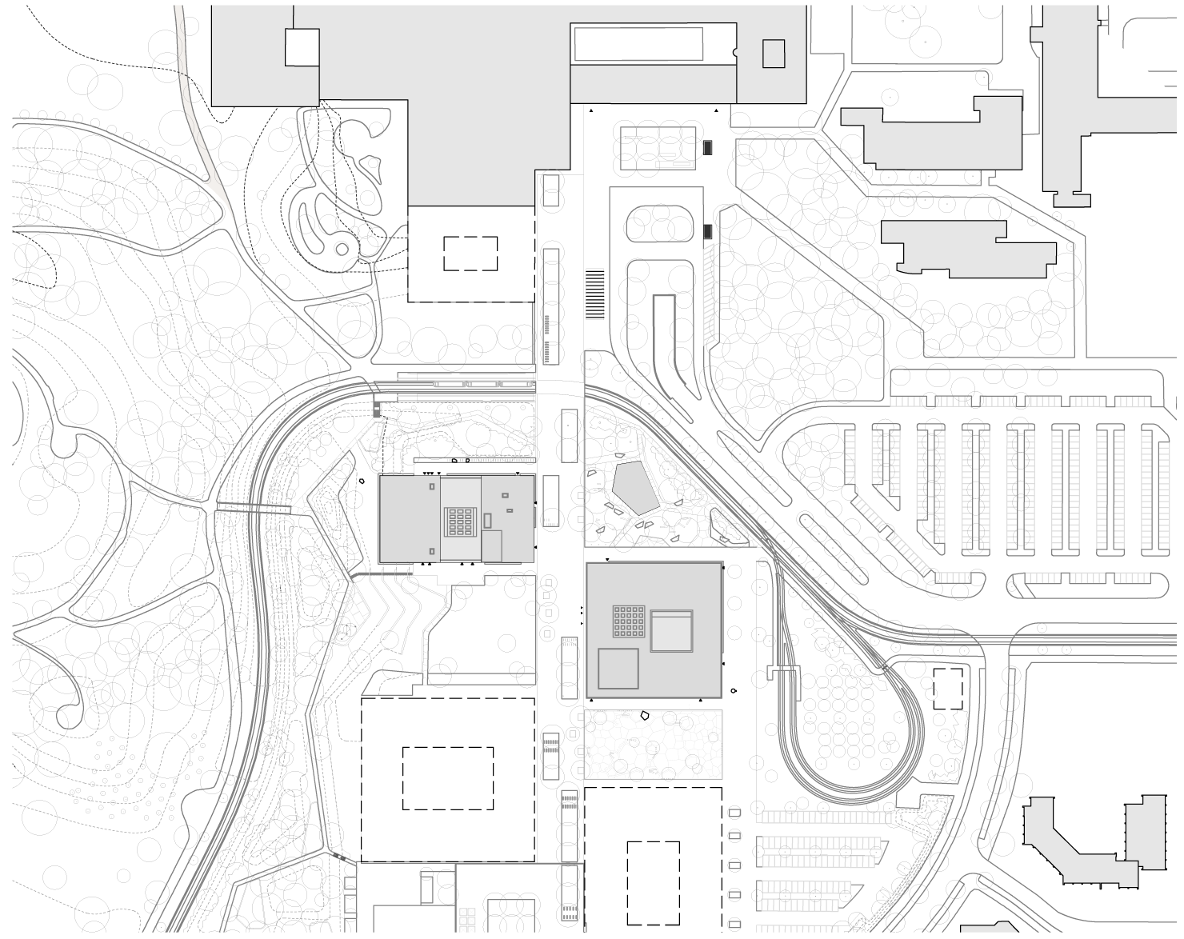

Die Campusplanung (Abbildung 1 [Abb. 1]) zeichnet sich durch eine klare und nachvollziehbare Struktur aus. Im Zentrum steht das Zusammenspiel von markanten Baukörpern und vielfältig gestalteten Außenräumen. Wie bei den Innenräumen der neu geplanten Gebäude, wurde auch bei der Planung der Außenanlagen großer Wert auf unterschiedliche Funktionen und Atmosphären von Kommunikations- und Lernräumen gelegt. Die Begegnung von Studierenden, Forschenden und Lehrenden steht stets im Mittelpunkt.

Abbildung 1: Lageplan des Medizincampus

Lageplan: BHBVT Architekten Berlin

Die Promenade als zentrale Verbindungsachse zur Tram-Station und zum Klinikum sorgt für eine gute Orientierung und bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Der Entréeplatz mit dem skulpturalen Fahrradhaus schafft den stadträumlichen Bezug zum dominanten Klinikum im Norden. Eine Campuswiese lädt zum Entspannen, Lernen oder Sporttreiben ein. In Zukunft wird noch ein Wasserplatz mit besonderen atmosphärischen Qualitäten hinzukommen und auch der grüne Saum mit Sport und Erholungsfunktionen wird weiter komplettiert werden.

In einem ersten Bauabschnitt werden das Lehrgebäude (LGB) mit einer Bruttogrundfläche von 13.985 m² und der Forschungsneubau des Instituts für Theoretische Medizin (ITM) mit 19.270 m² errichtet. Beide Gebäude wurden von BHBVT Architekten entworfen. Ab 2026 soll mit den Bauarbeiten eines weiteren Forschungsgebäudes südlich des ITM begonnen werden.

4 Das Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät

Das Raumprogramm des Lehrgebäudes umfasst rund 6.400 m² Nutzfläche und beherbergt Hörsäle, Seminar-, Kleingruppen- und Praktikumsräume, die Teilbibliothek Medizin der Universitätsbibliothek, ein interprofessionelles Trainingszentrum und das Dekanat der Medizinischen Fakultät sowie das Department of Medical Education (DEMEDA). Ergänzt werden diese Nutzungen mit einer Cafeteria im Erdgeschoss und mit Werkstätten für den Gebäudebetrieb.

Das Raumkonzept des Lehrgebäudes ist auf das Selbstverständnis der Medizinischen Fakultät ausgerichtet, innerhalb einer Gemeinschaft aus Lehrenden und Lernenden eine gute Lehr- und Lernkultur zu etablieren. Die Räume ermöglichen unterschiedliche Lehrveranstaltungsformen von Vorlesungen bis hin zu modernen Flipped Classroom-Konzepten, von E-Learning bis Kleingruppenunterricht, mit einem hohen Anteil an selbstgesteuertem Lernen und praktischem Unterricht (Simulationen und Fertigkeitentraining). Das Leitmotiv bei der inneren Organisation besteht insbesondere darin, Räume zu schaffen, die die Begegnung und Kommunikation anregen, optimale Flächen zum Selbststudium bieten und zugleich eine selbstverständliche Orientierung im Gebäude ermöglichen.

Von außen verweist das neue Lehrgebäude mit seiner markanten Silhouette auf die unterschiedlichen Nutzungen im Inneren (Abbildung 2 [Abb. 2]). In den ersten vier Geschossen befinden sich hauptsächlich Räume für den Lehrbetrieb sowie die Bibliothek mit Blick auf den Patientengarten. Ein großzügiges Atrium mit Sitztreppe im EG durchzieht diese Bereiche und schafft Flächen zum Selbststudium und zur Begegnung. Der Lesegarten im 4. OG erweitert die Bibliothek um einen attraktiven Außenraum. Der aufragende Gebäudeteil im Osten nimmt die Büroräume auf.

Abbildung 2: Lehrgebäude (Südfassade) und Campuswiese

Foto: Rainer Taepper Architekturfotografie

Städtebaulich tritt das Lehrgebäude als kraftvoller, monolithischer Baukörper in Erscheinung, wodurch das Bestreben nach Urbanität unterstützt wird. Gleichzeitig vermitteln die fein gegliederten Fassaden Transparenz und lassen die inneren Funktionen von außen erlebbar werden.

Das Gebäude wurde unter Berücksichtigung ökologischer und funktionaler Aspekte geplant. Energieeffiziente Technik, langlebige Materialien und ein durchdachtes Mobilitätskonzept – etwa mit dem Fahrradhaus – tragen zur Nachhaltigkeit bei. Die Architektur fördert nicht nur den Wissenstransfer, sondern auch das Wohlbefinden der Nutzenden durch eine angenehme Atmosphäre, kurze Wege und vielfältige Lernorte.

5 Bauliche Gestaltung des Lernraums im Lehrgebäude

Beim Entwurf des Lehrgebäudes wurde die Bibliothek als ein wichtiger und zentraler Funktionsbereich betrachtet. Die Lage im 3. und 4. Obergeschoss an der Westseite des Gebäudes wurde von den Architektinnen und Architekten bewusst gewählt, da sich hier attraktive Ausblicke in den landschaftlich gestalteten Patientengarten des Klinikums ergeben (Abbildung 3 [Abb. 3]). Bei gutem Wetter ist sogar ein Fernblick in die Alpen und bis zur Zugspitze möglich.

Abbildung 3: Verschiedene Arbeitsplätze in der Bibliothek mit Ausblick in den Patientengarten (4. Obergeschoss)

Foto: Rainer Taepper Architekturfotografie

Die großzügige Treppenanlage im Atrium ist so angelegt, dass sie unmittelbar am Eingang der Bibliothek endet, was die Bedeutung der Bibliothek hervorhebt und eine leichte Auffindbarkeit ermöglicht. Vom Eingang der Bibliothek im 3. Obergeschoss ist eine Sichtachse auf den bereits erwähnten Patientengarten ausgerichtet. Um diese Orientierung zu verstärken, wurde von den Architektinnen und Architekten ein großes zweigeschossiges Fenster geplant, dem innen ein Luftraum über beide Geschosse vorgelagert ist und das außen durch eine Art Passepartout aus Betonfertigteilen akzentuiert wird. Somit wird die Bibliothek auch von außen als Sonderbereich an der Fassade ablesbar (Abbildung 4 [Abb. 4], Abbildung 5 [Abb. 5]).

Abbildung 4: Informelle Arbeitsplätze vor dem zweigeschossigen Fenster der Bibliothek (3. Obergeschoss)

Foto: Rainer Taepper Architekturfotografie

Abbildung 5: Westfassade der Bibliothek von außen mit zweigeschossigem Fenster

Foto: Rainer Taepper Architekturfotografie

Innen sorgen klare Strukturen für gute Orientierung. Einzelarbeitsplätze an der Westfassade bieten Ruhe, Tageslicht und Naturblick. Regale dienen als akustische Puffer zwischen den Arbeitsplätzen und den Verkehrsflächen, wo auch Selbstverbucher und Rechercheterminals positioniert sind (Abbildung 6 [Abb. 6]).

Abbildung 6: Arbeitsplätze an der Westfassade und Regale in der Bibliothek (4. Obergeschoss)

Foto: Rainer Taepper Architekturfotografie

Die Ausbaumaterialien wurden so gewählt, dass sie die Lernbedingungen optimal unterstützen. Als Bodenbelag wurde ein Teppichboden verlegt, der die Trittgeräusche der Nutzenden minimiert. Die Metalllamellen an den Decken absorbieren zusätzlich den Schall und sorgen für eine gute Akustik. Auch die Heiz- und Kühlfunktion wird von den Metalllamellen übernommen. Um eine gute Luftqualität zu garantieren, wird die Zu- und Abluft mechanisch über Lüftungsanlagen organisiert, zusätzlich können Fensterflügel geöffnet werden. An der Fassade sind außen Markisen als Sonnenschutz angebracht, die über eine Steuerung automatisch aktiviert werden. Innen befinden sich zusätzlich Blendschutzrollos, die ebenfalls motorisch bedient werden können. Diese technischen Raumkonditionierungen sollen zusammen mit dem dezenten Farb- und Materialkonzept die Nutzungsqualitäten weiter unterstützen.

6 Die Teilbibliothek Medizin im neuen Lehrgebäude

6.1 Lernräume in der Bibliothek

Gerade in der Bibliothek wird das oben beschriebene Raumkonzept des neuen Lehrgebäudes konsequent umgesetzt. Ziel war dabei, einen Lernraum zu schaffen, der verschiedenen Lernstilen und -bedürfnissen gerecht wird. Klassische Leseplätze mit und ohne Seitenwände ermöglichen den Nutzenden fokussiertes individuelles Arbeiten. Sie bieten sich an für die Nachbereitung von wissensvermittelnden Formaten wie Vorlesungen und Online-Lehreinheiten, für das Selbststudium und die Prüfungsvorbereitung. Ganz im Sinne des oben beschriebenen Lehr-Lern-Konzepts, das vor allem den Austausch und das gemeinschaftliche Arbeiten fördern will, wurden aber auch kollaborative Lernmöglichkeiten in den Bibliotheksraum integriert: Drei Gruppenarbeitsräume wurden vollständig mit der aus den Kleingruppenräumen des Lehrgebäudes bekannten Medientechnik ausgestattet (interaktives Whiteboard, Kurzdistanzbeamer, HDMI-Anschlussmöglichkeiten in einer Mediensäule sowie in den Bodentanks, Strom- und Datenanschlüsse in den Bodentanks) und können von Universitätsangehörigen stundenweise online gebucht werden. Weiterhin sind hier vor allem die in verschiedenen Ausführungen vorhandenen Lernkojen zu nennen. Dabei handelt es sich um sofaartige Polstermöbel mit schallschluckenden Seitenwänden, die Platz für bis zu sechs Personen bieten. Innen befinden sich je nach Ausführung ein Tisch sowie ein Bildschirm. Die Gruppenarbeitsräume und Lernkojen bieten so Raum für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung von Kleingruppenformaten oder die Bearbeitung von studentischen Projekten. Die interaktiven Whiteboards in den Gruppenräumen und Bildschirme in den Lernkojen können dabei genutzt werden, um beispielsweise gemeinsam an Präsentationen oder Postern zu arbeiten.

Daneben stehen den Nutzenden noch eine ganze Reihe weiterer Lernorte zur Verfügung: Sessel flankiert von kleinen Tischen schaffen eine zusätzliche, etwas informellere Arbeitszone, barrierearme, höhenverstellbare Tische bieten eine rollstuhlgerechte Arbeitsmöglichkeit, ein PC-Pool mit 20 Rechnern ermöglicht Internetzugang sowie das Bearbeiten und Ausdrucken von Dokumenten.

Alle bisher genannten Bereiche umfassen zusammen mehr als 220 Arbeitsplätze (Abbildung 7 [Abb. 7], Abbildung 8 [Abb. 8]). Mit dem Lesegarten bietet die Teilbibliothek Medizin darüber hinaus noch einen ganz besonderen Raum: Hierbei handelt es sich um einen ca. 500 m² großen Dachgarten, der den Raum oberhalb des Atriums einnimmt. Mehrere Bänke, Liegestühle sowie Sitzgruppen laden hier bei schönem Wetter zwischen Pflanzenbeeten zum Verweilen, Lernen oder Pausieren im Freien ein und dürfen mit Recht als ein Highlight der Bibliothek bezeichnet werden.

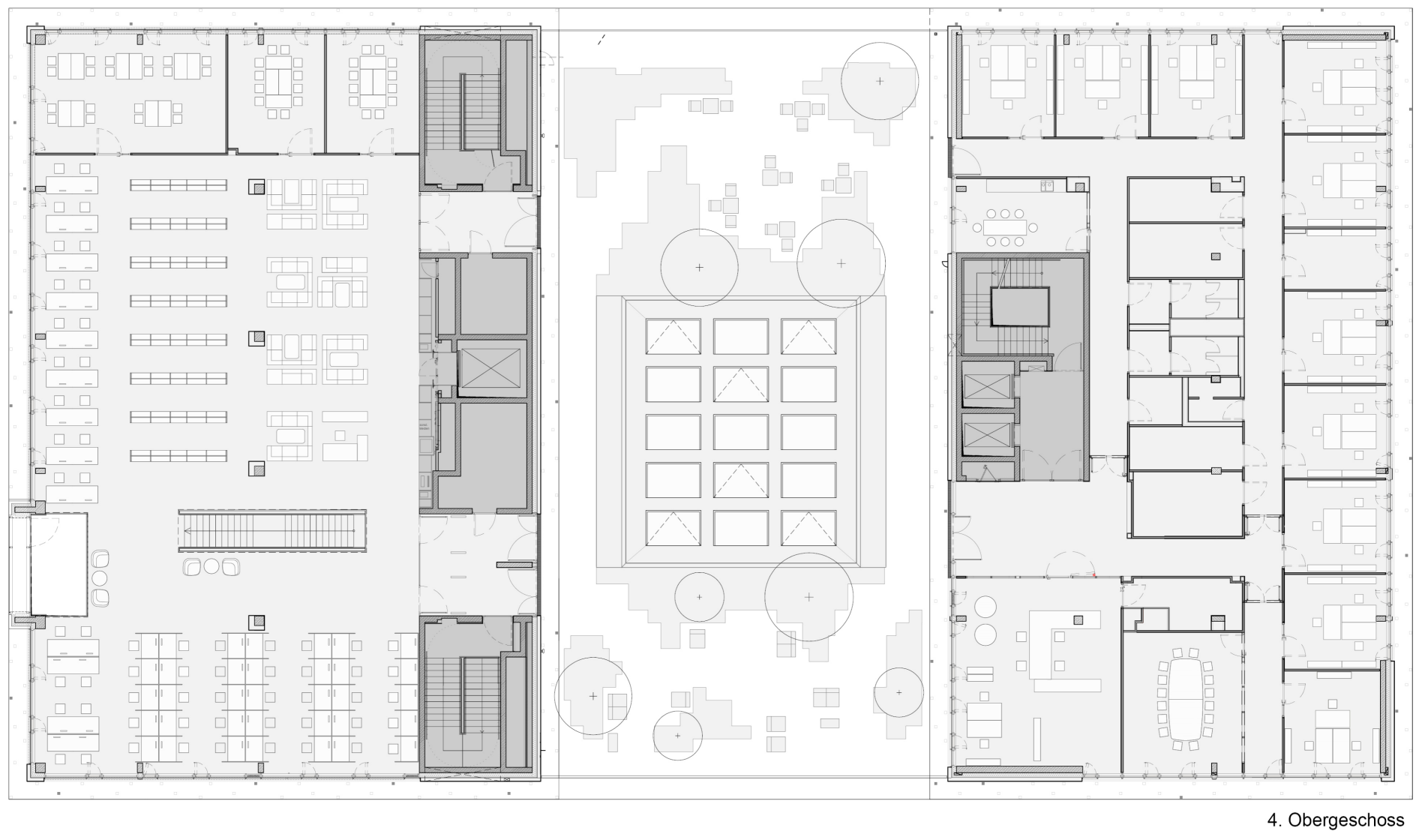

Abbildung 7: Grundriss des 3. Obergeschosses des Lehrgebäudes. Im Westen befindet sich die Bibliothek mit Theke, PC-Pool, Leseplätzen an der Westfassade, informeller Arbeitszone vor dem zweigeschossigen Fenster, Lernkojen, Regalflächen, Scan- und Kopierraum sowie dem Bürobereich der Bibliothek an der Nordseite.

Grundriss: BHBVT Architekten Berlin

Abbildung 8: Grundriss des 4. Obergeschosses des Lehrgebäudes. Im Westen befindet sich die Bibliothek, in der Mitte der Lesegarten oberhalb des Atriums. Besonderheiten im 4. OG sind die Einzelarbeitsplätze mit Seitenwänden an der Südseite des Gebäudes, die Gruppen- und Schulungsräume an der Nordseite sowie drei verschiedene Varianten von Lernkojen.

Grundriss: BHBVT Architekten Berlin

Das Bibliotheksteam sieht die beschriebene Vielfalt an Arbeitsplätzen als unverzichtbar an, um die Elemente des Lehr-Lern-Konzepts zu unterstützen. Bei aller theoretischen Planung steht jedoch außer Frage, dass die Nutzenden schlussendlich ihren Lernraum nach ihren jeweiligen Bedürfnissen selbst wählen und gestalten werden. So kann etwa beobachtet werden, wie Personen allein oder zu zweit in einer Lernkoje oder in einem Gruppenraum konzentriert individuell lernen oder kleine Gruppen von Personen still und jeweils nur auf den eigenen Laptop konzentriert im Lesegarten zusammensitzen. Als weiteres Nutzungsszenario kommt vor, dass Studierende und Lehrende die Arbeitsplätze in der Bibliothek als Aufenthaltsraum zwischen ihren Lehrveranstaltungen nutzen, um kurz ihre E-Mails zu checken, zu arbeiten oder sich in Vorbereitung auf die anstehende Veranstaltung auszutauschen. Die Gruppenräume werden gelegentlich auch von einer oder wenigen Personen dazu genutzt, an Webkonferenzen teilzunehmen. Auch für Interviews einer Doktorandin wurden die Gruppenräume schon zur Verfügung gestellt. Die flexibel einsetzbaren vorhandenen Räume ermöglichen alle diese genannten und sicherlich noch viele weitere Nutzungsvarianten, was von Seiten der Bibliothek auch ausdrücklich begrüßt wird.

6.2 Bibliotheksservices für digitales Lehren und Lernen

Dass im Konzept des Modellstudiengangs Humanmedizin an der Universität Augsburg auch die Lehre im digitalen Raum eine wesentliche Rolle spielt, ist auch im Serviceportfolio der Teilbibliothek Medizin abgebildet: Mit der Technikausleihe beispielsweise stehen in der Bibliothek verschiedene Hardwareprodukte zur Ausleihe bereit. Darunter fallen etwa Datenkabel für die Bildschirme in den Lernkojen, Presenter, die in Seminaren zum Einsatz kommen können, Kopfhörer oder ein USB-Mikrofon für Videokonferenzen oder Tonaufnahmen. Dies soll digital-unterstütztes Arbeiten für alle Studierenden ermöglichen. Im gesamten Bibliotheksbereich stehen zudem das WLAN eduroam und das offene Bayern-WLAN zur Verfügung. Generell kann man im Bibliothekskonzept auch die zunehmende Verschränkung von physischem und digitalem Lernraum erkennen, die Universitäten im Allgemeinen und Bibliotheken im Besonderen mittlerweile auszeichnet: So werden die Bibliotheksnutzenden durch QR-Codes an den Regalen darauf hingewiesen, wenn ein bestimmtes Lehrbuch parallel auch als E-Book an der Bibliothek vorhanden ist. Das virtuelle Rauminformationssystem weist Nutzende aus dem OPAC direkt zum Buch, das sie dank Ausstattung mit RFID eigenständig an Selbstverbuchern entleihen und zurückgeben können. Die offene Lernatmosphäre in den Lernkojen, Gruppenarbeitsräumen oder in den informellen Lernzonen ermöglicht auch Inverted Classroom-Szenarien. In diesen erarbeiten Studierende Lehrinhalte vorab im digitalen Raum, z.B. in der Bibliothek. Auf die Lehrinhalte wird dann später in Seminaren oder Kleingruppen in Präsenz eingegangen. Hier zeigt sich erneut, wie sich die Bibliothek als Raum in das Lehr-Lernkonzept der Universitätsmedizin einfügt.

6.3 Flexibilität und Anpassbarkeit der Bibliotheksräume

Von Beginn an waren bei der Konzeptentwicklung für das Team der Bibliothek flexible Nutzungsmöglichkeiten der Räume sowie die Anpassbarkeit an sich ändernde Anforderungen wichtige Leitgedanken. Als eine Konsequenz wurde einkalkuliert, dass aufgrund veränderter Benutzungsbedürfnisse zu einem späteren Zeitpunkt weitere Regalflächen zu Arbeitsplätzen umgewandelt werden könnten. Gebäudetechnisch wird dies durch den Hohlboden in der Bibliothek ermöglicht, in den bereits jetzt an vielen Stellen Bodentanks mit Strom- und Datenanschlüssen integriert wurden.

Neben den Flächen im Lesesaal sind auch die Schulungs- und Gruppenräume zur flexiblen Nutzung ausgelegt: Die vorhandenen Tische lassen sich in verschiedenen Varianten anordnen, je nach den didaktischen Erfordernissen. So sind insbesondere im großen Schulungsraum von Tischreihen, über verschiedene Gruppenszenarien bis hin zu Sitzungsformaten unterschiedlichste Lern- und Arbeitssettings möglich. Dadurch kann die Bibliothek die drei Gruppen- und Schulungsräume auch für Workshops, Bibliothekseinführungen im Rahmen von ärztlichen Fortbildungsreihen einzelner Kliniken, Recherche-Beratungsgespräche oder Besprechungen nutzen. Sofern gerade keine Reservierungen vorliegen oder Veranstaltungen stattfinden, sind die Räume für die Bibliotheksnutzenden frei zugänglich.

7 Erste Erfahrungen zum Betrieb des neuen Standorts und Lessons learned

Der neue Bibliotheksstandort wird sehr gut angenommen: Die Studierenden schätzen die Gestaltung der Bibliothek und die motivierende Arbeitsatmosphäre, wie auch Studierendenvertreter in einem Gespräch berichteten. Da bisher keine Befragung zum neuen Bibliotheksstandort durchgeführt wurde, kann an dieser Stelle nur von Eindrücken und Beobachtungen berichtet werden. Demnach sind besonders die Lernkojen sehr beliebt. Daneben sind die Arbeitsplätze im oberen der beiden Stockwerke der Bibliothek am stärksten ausgelastet, vielleicht wegen der ungestörten Arbeitsatmosphäre fernab vom Eingangsbereich und der Informationstheke. Wenig genutzt wurde von Beginn an der PC-Pool, stattdessen arbeiten die Bibliotheksnutzenden in der Regel mit eigenen Geräten. Einige Medien und Services der Bibliothek werden nun deutlich häufiger nachgefragt als am alten Standort, wie beispielsweise die Technikausleihe, Lernkarten oder die drei vorhandenen anatomischen Modelle (zwei Skelette und ein Schädel). Obwohl keine konsequente Zonierung in „laute“ und „leise“ Bereiche vorgenommen wurde, gab es bisher keine negativen Rückmeldungen zur Lautstärke in der Bibliothek, was sich vermutlich auf die gute Akustik des Gebäudes zurückführen lässt. Zudem ist die Teilbibliothek Medizin durch die zentrale Lage im Lehrgebäude nun deutlich präsenter im Lehr- und Fakultätsbetrieb als an ihrem vorherigen Standort. Die Informationstheke der Bibliothek, diejenige Betriebseinheit mit den längsten Öffnungszeiten im Gebäude, fungiert daher häufig als erste Anlaufstelle für verschiedenste Fragen.

Natürlich gibt es auch Verbesserungswünsche an die Bibliothek. Schon nach der ersten Prüfungsphase wurde vereinzelt die Frage nach mehr Arbeitsplätzen in der Bibliothek von den Studierenden gestellt. Da sich die Zahl der Studierenden in den nächsten Jahren verdoppelt, wird dieses Thema das Bibliotheksteam sicherlich über die nächsten Jahre begleiten. Im Lehrgebäude können zwar schon jetzt nicht belegte Kleingruppenräume während des Semesters genutzt werden, anekdotisch haben Studierende aber schon berichtet, dass ihnen dort die gemeinsame Lernatmosphäre der Bibliothek fehlt. Der größte Kritikpunkt der Studierenden am neuen Bibliotheksstandort betrifft zudem nicht die räumlichen Gegebenheiten, sondern die Öffnungszeiten. Die Teilbibliothek Medizin bleibt mit diesen (Montag bis Freitag, 8:30–20:00 Uhr) momentan noch recht deutlich hinter den Öffnungszeiten der Bibliotheken am Hauptcampus zurück. Beispielsweise öffnet die Teilbibliothek Naturwissenschaften aktuell wöchentlich 26 Stunden mehr (Montag bis Freitag, 8:30–22:00 Uhr; Samstag, 10:00–20:00 Uhr, Sonntag, 12:00–18:00 Uhr). Im Vergleich zu den weiteren Teilbibliotheken und der Zentralbibliothek beträgt die wöchentliche Differenz sogar über 30 Stunden.

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den beschriebenen Erfahrungen für andere Projekte ziehen? Bewährt haben sich die zentrale Lage der Bibliothek im Gebäude, die hohe Aufenthaltsqualität und die Vielfalt und Flexibilität der Räumlichkeiten und Arbeitsplätze. Besonders gewinnbringend für die Gestaltung des Lernraums sind und waren die enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten und die Offenheit, neue Ideen in die Planung mit aufzunehmen, wie beispielsweise die Lernkojen. Die in der Planung getroffene Entscheidung zur Anzahl der Arbeitsplätze ist zum aktuellen Zeitpunkt noch schwierig zu bewerten. Es standen auch Berechnungen im Raum, in einem der beiden Stockwerke zugunsten von Arbeitsplätzen ganz auf Regale zu verzichten. Es wurde schlussendlich jedoch ein Mittelweg gewählt, um auch Regalflächen für den weiteren Bestandsaufbau vorzusehen. Lediglich der PC-Pool hätte aufgrund der geringen bisherigen Nutzung kleiner gestaltet werden können. Eine Herausforderung bleibt die Erweiterung der Öffnungszeiten der Bibliothek, da hierbei auch Fragen zum Gebäudebetrieb insgesamt berührt werden. Für zukünftige Projekte empfiehlt es sich, den Gebäude- und Bibliotheksbetrieb in den Randzeiten und am Wochenende so früh wie möglich mitzudenken.

8 Weiterentwicklung von Lernraum und Services

Wie sehen die Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Lernraums und der Services der Bibliothek aus? Frei nach einem Zitat von R. David Lankes „Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities.“ [1] liegt für das Bibliotheksteam das größte Potential darin, die Bibliothek noch stärker in den Universitätsbetrieb sowie das Fakultätsleben zu integrieren. Dabei ist eine stimmige Verankerung des Angebots von entscheidender Bedeutung: Wo kann die Bibliothek mit anderen Bereichen zusammenarbeiten und deren Angebote sinnvoll ergänzen, wie greifen Themen und Servicebereiche ineinander? Der neue Bibliotheksstandort im Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät bietet hierfür ideale Voraussetzungen.

Zum einen ist das Ziel gesamtuniversitäre Projekte zu unterstützen, etwa das Gesundheitsmanagement. So findet man im oberen Stockwerk der Bibliothek die „Literarische Apotheke“: Im Rahmen eines Projektes erarbeiteten Studentinnen des Studiengangs „Bibliotheks- und Informationsmanagement“ der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern einen Buchbestand, der die Stressreduktion im Studienalltag fördern soll. Zur Eröffnung der Literarischen Apotheke fand in Kooperation mit dem Gesundheitsmanagement ein Yoga-Kurs im großen Gruppenarbeitsraum der Bibliothek statt, der besonders schöne Sichtachsen auf die Grünflächen im Westen des Lehrgebäudes bietet. Bewegungsangebote wie ein Laufband oder Fahrrad-Schreibtische innerhalb der Bibliothek sind schwierig in die vorhandenen Flächen zu integrieren. Dafür ist geplant, kleinere Sportgeräte wie Therabänder über die Bibliothek auszugeben, ergänzt durch von der Fachschaft zur Verfügung gestellte Spiele wie Badminton-Set und Wikinger-Schach, die auf der Campuswiese genutzt werden können.

Zum anderen sind weitere Angebote im Zusammenhang mit Forschung und Lehre an der Universität denkbar. Beispielsweise könnten in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Anatomie und Zellbiologie weitere anatomische Modelle ausgesucht und in der Bibliothek angeboten werden. Vitrinen in der Schrankwand im oberen Stockwerk der Bibliothek eignen sich darüber hinaus dazu, Ausschnitte aus Ausstellungen der Universitätsbibliothek auch an den Medizincampus zu bringen oder eigene kleine Ausstellungen der Universitätsmedizin zu zeigen. Aktuell läuft mit dem Studiengangsmanagement der Medizinischen Fakultät und dem Rechenzentrum die Planung, Laptops über die Informationstheke in der Bibliothek zu verleihen. Der Workflow insgesamt wird dabei vom Studiengangsmanagement betreut, die Geräte vom Rechenzentrum beschafft und gewartet – ein Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit verschiedener Partner am Standort.

9 Fazit

Zurück zum Anfang: Mehr Arbeitsplätze und mehr Flexibilität sind am neuen Standort der Teilbibliothek Medizin nun definitiv gegeben. Eine ausführliche Befragung der Nutzenden der Bibliothek steht zwar noch aus, jedoch sind aus unserer Sicht viele Qualitätsanforderungen an Bibliotheksräume nach Andrew McDonald erfüllt [2]: Der Lernort ist funktional, anpassungsfähig, vielseitig, interaktiv, umweltgerecht, geeignet für Informationstechnologie, motivierend und hat auch das gewisse „oomphh“, also den von McDonald beschrieben „Wow-Effekt“ von Räumen, die eine hohe Attraktivität ausstrahlen, die Nutzenden begeistern und im besten Fall ihre Verbundenheit mit ihrer Universität stärken. Der geschaffene Lernort greift zentrale Elemente des Lehr-Lern-Konzepts der Medizinischen Fakultät auf und bietet auch in Zukunft vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Bibliotheksangebots, der Anpassung an neue Entwicklungen und der Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin.

Anmerkungen

ORCIDs der Autorin und des Autors

- Evamaria Krause: 0000-0002-4946-6544

- Nicolas Kusser: 0009-0005-4141-0692

Interessenkonflikte

Die Autorin und die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Beitrag haben.

Danksagung

Wir bedanken uns herzlich bei Michaela Beißer für die Durchsicht des Manuskripts.

KI-Nutzung

ChatGPT o3 wurde zur Formulierungshilfe und zum Lektorat verwendet.

Literatur

[1] Lankes DR. The bad, the good, and the great. [letzter Zugriff: 13.06.2025]. Verfügbar unter: https://davidlankes.org/rdlankes/Presentations/2014/Wisc-Lankes.pdf[2] McDonald A. The Ten Commandments revisited: The qualities of good library space. LIBER quarterly. 2006;16(2). Verfügbar unter: https://liberquarterly.eu/article/view/10445/11039