[A space for a faculty: Göttingen Medical Library as a service provider for study, research, teaching and work]

Dagmar Härter 11 SUB Göttingen, Bereichsbibliothek Medizin, Göttingen, Deutschland

Abstract

The libraries of academic and public institutions have been in a process of fundamental change for a number of years now. Time and again, teams have to reorganise themselves, master new challenges and adapt to the changing user needs – at what feels like an ever-increasing pace. In academic libraries, the users are mostly students, but employees also use and need the library as both physical and digital space, as does the ever-growing group of training and care professions. How can we do justice to all these needs? Using the Medical Library at Lower Saxony State and University Library as an example, this article shows how a place of learning can nevertheless be continuously developed within certain framework conditions and remain present in the faculty for all user groups. Almost a matter of course, new developments also bring new and previously unknown difficulties, which are also addressed.

Keywords

third place, learning space, learning space development, medical library

Einleitung

Dass sich die Bibliothekslandschaften sowohl der öffentlichen als auch der wissenschaftlichen Einrichtungen in den letzten Jahren vor oft radikale Veränderungen gestellt sahen, ist schon lange nichts Neues mehr und wird immer wieder in den verschiedenen Netzwerken thematisiert. Dies begann auch schon vor dem „Corona-Knick“. Der erzwungene Stillstand während der Coronazeit wirkte dann aber wie ein Turboanschub, sich mit verändertem Nutzendenverhalten und anderen Bedarfen auseinanderzusetzen. Neu und interessant ist und bleibt aber, wie sich die einzelnen Bibliotheken diesbezüglich positionieren, reagieren und anpassen. Denn so unterschiedlich die Einrichtungen jeweils sind, so unterschiedlich sind auch die jeweiligen Rahmenbedingungen, die personelle und finanzielle Situation und natürlich auch das Verhalten der Fakultäten, von denen die Bibliotheken getragen werden. Basierend auf dem Vortrag „Die (neue) Lernumgebung der Medizinbibliothek Göttingen….“ [1] zeigt dieser Beitrag als Erfahrungsbericht aus der alltäglichen Praxis anhand des physischen und des digitalen Raums die Entwicklung der Bereichsbibliothek Medizin (BBM) der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB) über die letzten 12 Jahre, angefangen mit dem Leitungswechsel im Jahr 2013 bis heute (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Blick auf das Erdgeschoss der BBM

Umgestaltung des physischen Raums in eine bedarfsgerechte Arbeits- und Kommunikationslandschaft

Als im Juni 2013 eine neue Teamleitung in der BBM anfing, war guter Rat erst einmal teuer: wie „geht“ denn Medizinbibliothek? Was ist wichtig? Was nicht? Wie unterscheiden sich die Tätigkeiten und die Nutzenden von anderen (Bereichs)-Bibliotheken? Die vorherige Leitung war bereits nicht mehr verfügbar, so musste die Einarbeitung mehr oder weniger autodidaktisch und mit Hilfe des verbliebenen Teams erfolgen. Im Rückblick vielleicht ein Vorteil, weil der Startpunkt „Null“ es möglich machte, ganz unbedarft an die Sache heranzugehen und quasi im Alleingang Strukturen und Netzwerke neu aufzubauen. Im ersten Schritt wurden deshalb zunächst die Kontakte in die Fakultät geknüpft: zur Fachschaft Humanmedizin, ins Studiendekanat, in die Bibliothekskommission. Parallel dazu fanden in den ersten anderthalb Jahren viele Dienstreisen – oft selbst organisiert – in verschiedenste Medizinbibliotheken in ganz Deutschland statt, um zu schauen, wie es in anderen Einrichtungen läuft, was die Kolleginnen und Kollegen dort machen, welche Angebote es gibt usw. Bis heute der Jackpot: ein Anruf aus der Charité Berlin im Sommer 2013 mit der Einladung zur Jahrestagung der AG Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), die damals im September 2013 in Berlin stattfand. Der Auftakt zu vielen inspirierenden weiteren Tagungen, jedes Jahr ein fester Termin im Kalender und die Aufnahme in ein unendlich wertvolles und bereicherndes Netzwerk von Medizinbibliothekarinnen und -bibliothekaren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Doch zurück in die BBM. Jede Dienstreise brachte neue Ideen, was in Göttingen ebenfalls gemacht und umgesetzt werden sollte, doch das allererste Projekt kam tatsächlich auf Initiative des eigenen Hauses, bzw. des Gleichstellungsbüros der Universitätsmedizin (UMG) zustande. 2013 gab es noch die außergewöhnliche Situation, dass in der BBM mehrere ungenutzte (Büro)-Räume einfach leer standen. Innerhalb des BBM-Teams gab es dafür erste Überlegungen, mit diesen Räumen etwas zu machen – z.B. ein Eltern-Kind-Zimmer. Und wie es der Zufall so wollte: praktisch zeitgleich kam das Gleichstellungsbüro auf das Bibliotheksteam zu mit der Frage, ob man nicht in der Bibliothek einen Eltern-Kind-Bereich samt Büro einrichten könne. Man traf damit auf offene Ohren und da das Gleichstellungsteam Sondermittel dafür einwerben konnte, wurde das Projekt relativ rasch umgesetzt (Abbildung 2 [Abb. 2]). Die Organisation der Renovierung, Möblierung und Ausstattung mit Spielzeug etc. übernahm das Gleichstellungsteam, das Bibliotheksteam wurde jederzeit in die Planungen einbezogen und war bei der feierlichen Eröffnung 2016 dabei.

Abbildung 2: Eltern-Kind-Bereich der BBM

Es gibt in der BBM insgesamt sogar drei Bereiche für Eltern mit Kindern: einen Aufenthaltsbereich, ein Eltern-Kind-Büro und einen Wickel- und Stillraum. Der Aufenthaltsbereich und das Büro sind mit zeitlicher Beschränkung buchbar, stehen also für Personen mit gültiger Bibliothekskarte der SUB/UMG zur Verfügung. So werden unverhältnismäßig lange Belegungszeiten vermieden und alle Interessenten haben die Chance, die Bereiche zu nutzen. Der Wickelraum steht immer offen und hat keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Aufenthaltsdauer. Mit diesem Projekt wurde eine Lücke im Angebot der UMG geschlossen, da die Bibliothek viel länger geöffnet hat als die übrigen Betreuungsangebote des Hauses und Eltern mit Kindern die Bibliothek schnell und unkompliziert betreten und nutzen können.

Parallel dazu wurde eine „Bibliothek der Dinge“ aufgebaut, da sich sehr schnell herausstellte, was alles in diesem Bereich fehlte. Im ersten Schritt wurde in Absprache mit der Fachschaft Humanmedizin aus Studienqualitätsmitteln eine Körpermodellsammlung finanziert, die bis heute immer wieder aufgestockt wird und mittlerweile eine stattliche Sammlung verschiedener Modelle umfasst (Abbildung 3 [Abb. 3] und Abbildung 4 [Abb. 4]). Diese können ausgeliehen und an die Arbeitsplätze in der Bibliothek mitgenommen werden.

Abbildung 3: Körpermodellsammlung mit Skeletten

Abbildung 4: Körpermodellsammlung

Im Lauf der Jahre hat sich die Bibliothek der Dinge stark vergrößert. Es werden mobile Whiteboards angeboten, die ebenfalls an die Arbeitsplätze mitgenommen werden können, es gibt eine große Sammlung von Lernkarten, Laptop- und Buchständer sowie Spielekoffer für den Eltern-Kind-Bereich. Dinge, die besonders beliebt sind, werden im Bestand aufgestockt, denn natürlich ist es oft eine Sache des Ausprobierens, was gut läuft und was nicht. Hier ist auch durchaus noch Weiterentwicklungspotential zu sehen und der Prozess keinesfalls abgeschlossen.

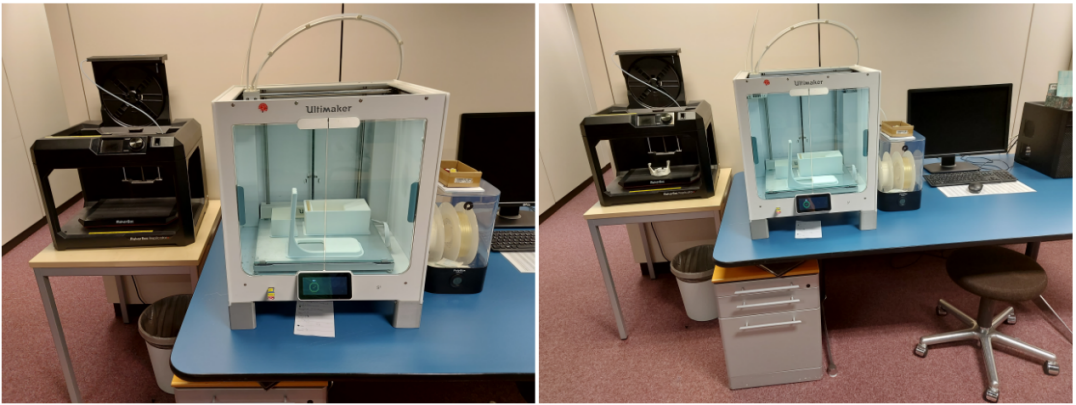

Ein Meilenstein in der Entwicklung des Lernraums war die Etablierung des kleinen Makerspaces in der BBM mit dem Angebot für alle Interessierten, sich 3D-Modelle ausdrucken zu lassen. 2016 konnte ein 3D-Drucker angeschafft werden, dem zwei Jahre später ein zweiter folgte sowie zwei 3D-Scanner, mit denen Nutzende nach einer einführenden Beratung selber Modelle einscannen können. Auch wenn hier nach der initialen Einarbeitungsphase des Bibliotheksteams die Weiterentwicklungsmöglichkeiten begrenzt blieben, ist es bis heute ein sehr gut genutztes Angebot: niedrigschwellig, für alle bezahlbar und innerhalb der klassischen Bürozeiten immer verfügbar (Abbildung 5 [Abb. 5]).

Abbildung 5: 3D-Druck-Equipment der BBM

Ein weiteres technisches Highlight im Makerspace war der Anatomagetisch, der 2018 in Kooperation mit dem Anatomischen Institut der UMG und der Fachschaft Humanmedizin für die Bibliothek angeschafft werden konnte. In diesem Zusammenhang konnte auch eine Renovierung des Makerspace-Bereiches durchgesetzt werden, um diesen ansprechend und einladend zu gestalten. Der Anatomagetisch sollte als Unterstützung für die Studierenden des Präparierkurses dienen und innerhalb der langen Öffnungszeiten der Bibliothek jederzeit zur Verfügung stehen. Die Präsenznutzung des Tisches entwickelte sich dabei sehr gut, bis der Corona-Stillstand der Nutzung einen erheblichen Rückgang bescherte, der bis heute nicht wirklich kompensiert werden konnte. Auch wenn Anatomage bei den Lehrenden des Anatomischen Instituts mittlerweile fest im Unterricht eingebunden ist, greift dies (noch) nicht oder nicht mehr auf die Nutzung in der BBM über. Hier muss abgewartet werden, was die Zukunft bringen wird, denn der Tisch wird nach wie vor allen Orientierungsphasengruppen und vielen Klassen der Ausbildungs- und Pflegeberufe im Rahmen von Einführungsveranstaltungen präsentiert, so dass Beschäftigte und Studierende über dieses Angebot informiert sind (Abbildung 6 [Abb. 6]).

Abbildung 6: Anatomagetisch und Makerspace

Auf diese Art und Weise wurde zunächst am physischen Equipment gearbeitet, um hier ein attraktives Angebot für alle Nutzerinnen und Nutzer bereitzuhalten.

Essentiell für alle Nutzenden ist aber natürlich (nach wie vor und immer mehr) der Raum als solcher und dieser konnte – innerhalb der baulichen Rahmenbedingungen – in den vergangenen Jahren ebenfalls immer wieder umgestaltet und an die Nutzungsbedarfe angepasst werden. Hier ist insbesondere das Erdgeschoss des insgesamt zweigeschossigen Bibliotheksraums gemeint. Verschiedene Zonierungen des Raums waren schon früher vorhanden, so z.B. ein Lounge-Bereich mit bequemen Möbeln, der Gruppenbereich mit großen Tischen und Monitoren sowie eine Stillarbeitszone im Obergeschoss (Abbildung 7 [Abb. 7], Abbildung 8 [Abb. 8] und Abbildung 9 [Abb. 9]).

Abbildung 9: Stillarbeitsplätze im Obergeschoss

Die einschneidenden Veränderungen nach dem Corona-Stillstand, die wohl vor kaum einer Bibliothek Halt gemacht haben, führten dazu, dass auch in der BBM seit 2021 erhebliche Anpassungen im Lernraum vorgenommen werden konnten. Das größte Projekt war dabei die Beschaffung von mehreren schallisolierten Arbeitskabinen samt einer neuen Generation flexibler, agiler und teilweise ebenfalls schallabsorbierender Möbel, die über eine Sonderfinanzierung der Fakultät realisiert werden konnten. So wurden in mehreren Schritten und über zwei Jahre insgesamt elf Arbeitskabinen angeschafft. Dazu konnte eine größere Anzahl mobiler und höhenverstellbarer Schreibtische inklusive Bestuhlung gekauft werden, außerdem verschiedene Modelle neuer Sitzmöglichkeiten. Diese sind durch Seitenwände und (teilweise) Überdachungen weitestgehend schallabsorbierend und größtenteils rollbar.

Dieses neue Mobiliar trug entscheidend dazu bei, dass den geänderten Arbeitsbedarfen der Studierenden Rechnung getragen wurde, denn die Arbeitskabinen ermöglichen die problemlose und störungsfreie Teilnahme an Videomeetings, ohne den Raum verlassen zu müssen. Die flexiblen Möbel können im Raum verschoben und so aufgestellt werden, wie es das Arbeitsverhalten gerade erfordert, denn der Bedarf an Gruppenplätzen mit Kommunikationsmöglichkeit wird – zumindest nach unserer Beobachtung – immer größer (Abbildung 10 [Abb. 10], Abbildung 11 [Abb. 11] und Abbildung 12 [Abb. 12]).

Abbildung 11: Sitzhöhle mit höhenverstellbarem Tisch

Abbildung 12: Sitzhöhle mit Akustikwänden

Auch interne Entwicklungen innerhalb der UMG kamen der Bibliothek zugute, denn es gab unverhofft die Möglichkeit, einen erheblichen Anteil an gedruckter Zeitschriftenliteratur auszusondern bzw. auszulagern. So konnte neuer Raum geschaffen und sogar renoviert werden und es entstanden zusätzliche Arbeitsplätze, die mit den neuen Möbeln bestückt werden konnten. Mobile Raumteilelemente sorgen in diesem Bereich für Sichtschutz und werden rege genutzt (Abbildung 13 [Abb. 13]).

Abbildung 13: Flexibles Mobiliar mit Raumteilelement

Natürlich gibt es auch immer Gegebenheiten im Raum, die man nicht einfach ändern kann – im besten Fall kann eine Umwidmung erfolgen wie bei den fest installierten hohen Tischen, die bis vor kurzer Zeit noch von OPAC-Rechnern besetzt wurden. Da mittlerweile so gut wie alle Nutzenden ihre eigenen Endgeräte dabeihaben und die OPAC-Rechner praktisch gar nicht mehr benötigt wurden, konnten sie abgebaut werden und die Tische wurden kurzerhand in Steh-Arbeitsplätze (in diesem Fall nicht höhenverstellbar) umfunktioniert. Eine nachträglich aufgesetzte Steckdosensäule macht diese Tische aber auch zu willkommenen Arbeitsplätzen für die Studierenden, die dort gerne einmal zu kurzen Gesprächen zusammenkommen, ähnlich wie auf Konferenzen oder Tagungen (Abbildung 14 [Abb. 14]).

Abbildung 14: Ehemalige OPAC-Stehtische

Worauf in der BBM schon immer großer Wert gelegt wurde war die Bereitstellung unterschiedlicher Sitzgelegenheiten: so gibt es neben den klassischen Stühlen auch verschiedene Modelle an Stehhilfen, Sitzbälle und Sitzsäcke, Polstermöbel und Hocker, um ein abwechslungsreiches Angebot zu schaffen. Damit Nutzende auch einmal etwas Anderes machen können als nur zu sitzen – und sei es noch so abwechslungsreich – konnten (Stichwort „Healthy Campus“) mehrere sogenannte „bewegungsfördernde Geräte“ angeschafft werden, die seit ein paar Jahren zum festen Ensemble in der Raumausstattung der Bibliothek gehören und bei den Studierenden der absolute Renner sind: im Gruppenarbeitsbereich der Bibliothek stehen zwei Laufbänder sowie ein stromerzeugendes Schreibtischfahrrad. Da diese Geräte mit angepassten höhenverstellbaren Tischen ausgestattet sind, können die Studierenden sich moderat bewegen und gleichzeitig weiter Lernen und Arbeiten, z.B. Vorlesungsmitschnitte oder Tutorials ansehen (Abbildung 15 [Abb. 15] und Abbildung 16 [Abb. 16]).

Abbildung 16: Schreibtischfahrrad

Als i-Tüpfelchen in der Raumentwicklung bemüht sich das Bibliotheksteam immer wieder um die Begrünung der Bibliothek, um das Raumklima zu verbessern, mit natürlichen Materialien mehr Zonierungen zu schaffen und die Aufenthaltsqualität für die Nutzenden noch zu steigern. Hier sind leider diverse Schwierigkeiten zu überwinden, denn die Finanzierung von bürotauglichen Pflanzen ist eine Herausforderung, da hierfür kein regulärer Etat vorhanden ist. Außerdem setzt der Raum als solcher auch Grenzen, da die BBM nur an einer Seite über Tageslicht verfügt. Pflanzen in anderen Bereichen der Bibliothek gedeihen schlecht und haben einen hohen Pflegeaufwand. Dennoch konnte auch hier eine Verbesserung erreicht und in mehreren Schritten die bestehende Bepflanzung erheblich aufgestockt werden, so dass man tatsächlich schon fast von „Entspannung im Grünen“ sprechen kann (Abbildung 17 [Abb. 17]).

Abbildung 17: Begrünter Lounge-Bereich

Darüber hinaus unterstützt die Medizinische Fakultät nach wie vor lange Öffnungszeiten: unter der Woche von 8–24 Uhr, an Wochenenden von 8–22 Uhr und an Feiertagen von 10–20 Uhr. Lediglich an fünf Tagen im Jahr ist die Bibliothek geschlossen: an den drei Weihnachts(feier)tagen sowie an Silvester und Neujahr. Hierfür wird entsprechendes (meist studentisches) Personal finanziert, das ab 16 Uhr und an Wochenenden komplett die Informationstheke besetzt, die Basis-Serviceangebote bedient und für einfache Fragen zur Verfügung steht. Ein Open-Library-Konzept oder die Zusammenarbeit mit einem Wachdienst nach den klassischen Bürozeiten ist aktuell nicht umsetzbar und wird zurzeit auch nicht gewollt.

Was die Aufenthaltsqualität nach Meinung der Studierenden ebenfalls enorm gesteigert hat, ist die Duldung von kleinen Snacks und diversen Getränken, die mittlerweile in den Räumlichkeiten akzeptiert werden. So kann der Raum noch besser als zwangloser Kommunikations- und Aufenthaltsort genutzt werden.

Fazit

Seit 2013/2014 hat sich der Lernort Medizinbibliothek eklatant verändert. Zusätzliche Flächen und neue Arbeitsplätze wurden geschaffen, Angebote im physischen Raum ausgebaut und optimiert. Dabei wurde auch immer wieder mit neuen Dingen experimentiert und ausprobiert.

Insgesamt haben die Projekte zur Lernortentwicklung immer eines gemeinsam: sie sind niedrigschwellig in der Nutzung, sie sind offen für alle Interessierten, seien es Studierende, Beschäftigte oder andere Personen und sie sind immer in Kooperation mit verschiedenen Partnern in der Fakultät umgesetzt worden, besonders mit der Fachschaft Humanmedizin, der Fachgruppe Zahnmedizin, aber auch z.B. mit dem Studiendekanat oder dem Anatomischen Institut.

Dass neue Entwicklungen auch neue Probleme schaffen, liegt quasi auf der Hand: mehr Geräte und Dinge verursachen mehr Betreuungsaufwand, Pflege und Reparaturkosten. Technik muss gewartet und in Schuss gehalten werden. Mehr Gruppenarbeitsplätze verursachen eine höhere Geräuschkulisse. Wo – in Maßen – gegessen und getrunken werden darf, steigert man den Wohlfühlfaktor, was ebenfalls einen oft hohen Lärmpegel generiert.

Es gibt vermehrtes Müllaufkommen und öfter Beschädigungen am Mobiliar. Beim Geräuschpegel versucht das Bibliotheksteam mit Aushängen an den Gruppentischen aktiv gegenzusteuern, wenn es notwendig ist auch mit persönlicher Ansprache von Nutzenden oder mit Durchgängen durch die Bibliothek während des Betriebs, um Präsenz zu zeigen und ggfs. Regelverstöße zu bemerken und zu unterbinden. Wie die Entwicklung hier künftig weitergehen wird, ist noch unklar. In Göttingen wird allerdings darüber nachgedacht, die Benutzungsrichtlinie wieder vollumfänglich durchzusetzen, also das Essen in den Bibliotheksstandorten komplett zu untersagen und die Garderobenpflicht erneut einzuführen (Stand April 2025), was natürlich auch die Medizinbibliothek betreffen würde. Wie die Reaktion der Nutzenden darauf ausfallen wird und wie damit umzugehen ist – diesen Fragen wird man sich zu gegebener Zeit stellen müssen.

Der Aufbau des digitalen Raums

So wichtig die Aufenthaltsqualität im physischen Raum mit der Bereitstellung analoger Angebote auch ist – mindestens ebenso wichtig ist der digitale Raum, in dessen Auf- und Ausbau massiv investiert wurde. Während der erzwungenen Nutzungsbeschränkungen in der Coronazeit wurde es essentiell wichtig für alle Nutzenden, auf online Angebote zugreifen zu können, als die Ausleihe gedruckter Medien eine Weile nicht möglich bzw. mit hohen Einschränkungen verbunden war und auch keine Präsenzangebote zur Verfügung standen. Quasi von jetzt auf gleich mussten die Services digital werden – auch das dürfte vielen Bibliotheken nichts Unbekanntes sein. Letzten Endes gab es hier aber nur den finalen Push für eine Entwicklung, die sich sowieso nicht mehr hätte aufhalten lassen: das zeit- und ortsunabhängige Nutzen von Angeboten, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen.

Den Anfang machte hierbei die Umstellung aller Präsenzkursangebote (Literaturrecherche, Literaturverwaltung) auf Selbstlerndokumente, die kumuliert auf der Website der SUB eingestellt wurden, gefolgt vom Ausbau des Youtube-Kanals der SUB. Für diese Projekte der „Informations- und Medienpraxis“ (IMP) wurde sogar für einige Jahre zusätzliches Personal eingestellt, das über Drittmittel finanziert wurde und einen ersten Anschub diesbezüglich leisten sollte, denn in der Produktion von Videos hatte niemand Erfahrung.

So konnten innerhalb relativ kurzer Zeit etliche (möglichst) kurze Erklärtutorials zu verschiedensten Themen produziert werden, um den Nutzenden online Hilfestellung zu leisten. Das Angebot der Videotutorials wurde im Lauf der Zeit immer weiter verbessert und angepasst und die Videos entwickelten sich zu einem der erfolgreichsten Angebote der SUB/BBM.

Die Mittel für die Projektstellen sind zwar schon lange ausgelaufen, es ist aber gelungen, die Arbeiten auf die fest angestellten Mitarbeitenden zu verteilen und ein fest angestellter Kollege ist mittlerweile so fortgebildet und ausgestattet worden, dass er für die gesamte Benutzungsabteilung der SUB die Videos technisch umsetzt. Der Kanal ist direkt über die SUB-Website erreichbar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLgoiCMgV-zrfLp3DkVorGGU_MGXR5lsfY

Kurzfristig wurden auch Online-Sprechstunden angeboten, aber dieses Angebot wurde in der BBM überhaupt nicht genutzt und auch nie nachgefragt, so dass es nach wenigen Monaten wieder zurückgenommen wurde. Personen mit Beratungsbedarf schreiben fast immer eine Mail oder rufen einfach an und erkundigen sich nach den Möglichkeiten dazu. Auf diese Weise geht es dann natürlich viel schneller und direkter, Auskunft zu geben und zu helfen oder ggfs. doch einen individuellen Termin zu vereinbaren.

Zeitgleich zum Aufbau eines digitalen Kursangebots bzw. der Videotutorials wurde auch der Medienbestand der Bibliothek angepasst. Die Zeitschriftenliteratur ist schon seit vielen Jahren fast komplett auf E-only umgestellt, hier mussten keine Veränderungen vorgenommen werden. Statt aber wie bisher zu 90% gedruckte Bücher zu erwerben, werden nun hauptsächlich E-Books gekauft, wenn es irgendwie möglich ist. Idealerweise wird eine Campuslizenz erworben, damit es keinerlei Wartezeiten gibt, falls mehrere Personen gleichzeitig das Buch aufrufen und nutzen wollen.

Durch die hohen bis sehr hohen Kosten für E-Books sind dem oft Grenzen gesetzt, dennoch hat sich in dieser Hinsicht eine 180-Grad-Wendung vollzogen, auch was die Haltung der Studierenden zu diesem Thema angeht. „Vorher“ (vor Corona) lag der Schwerpunkt eindeutig und mehrheitlich auf dem gedruckten Bestand, „nachher“ (nach Wiederöffnung der Bibliothek) ging und geht die Richtung mit großer Mehrheit auf die Unterstützung eines digitalen Buchbestandes – ohne jedoch den physischen Lernraum deswegen in Frage zu stellen! So hat sich dementsprechend das Erwerbungsverhalten verändert: gerne werden nun E-Book-Paket-Angebote genutzt und erworben und bei Beschaffungswünschen von Nutzenden wird – sofern es nicht sowieso schon gewünscht ist – ebenfalls das E-Book gekauft, wenn es von den Bedingungen her möglich ist. Essentiell für die Nutzung der elektronischen Angebote ist selbstverständlich eine exzellente WLAN-Ausstattung, selbst wenn in den Räumlichkeiten der Bibliothek immer noch ein großer cip-pool (von der Fakultät bereitgestellte Rechner für die Studierenden) zur Verfügung steht. Dies ist ebenfalls erkannt worden. Bestehende Engpässe wurden beseitigt und die Bestückung der Bibliothek mit access-points erheblich erweitert.

Darüber hinaus finanziert die Medizinische Fakultät über Studienqualitätsmittel mehrere große Lernplattformen verschiedener Anbieter, von denen eine fast das gesamte Lehrbuchportfolio des Anbieters enthält, so dass in diesem Fall schon seit mehreren Jahren komplett auf die Anschaffung gedruckter Lehrbuchtitel verzichtet wird, da die elektronische Ausgabe immer in der neuesten Auflage vorliegt. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: ein E-Book ist immer verfügbar, es wird nicht beschädigt, verschwindet nicht und es benötigt auch keinen physischen Platz im Regal. Da es keine Leihfristen zu beachten gibt, können auch keine Mahngebühren anfallen. Für Ärzte, Ärztinnen und andere Beschäftigte der UMG bringt dies ebenfalls erhebliche Vorteile mit sich, da die eMedien den Gang in die Bibliothek ersparen und mit eduvpn (educational virtual private network) von überall aus aufzurufen sind und genutzt werden können.

Die Ausweitung des digitalen Medienbestandes rückte noch eine andere Nutzendengruppe in den Fokus: die Pflege- und Ausbildungsberufe und die Dualen Studiengänge. Diese Nutzenden sind zwar zum großen Teil im Rahmen ihrer Ausbildung einmal zu einer Pflichtveranstaltung physisch in der Bibliothek, um sich über die Räumlichkeiten und die Angebote informieren zu lassen, kommen dann aber aus Zeitmangel nur noch sehr selten. Zum Teil sind diese Berufsgruppen auch gar nicht im Hauptgebäude der UMG untergebracht, wo sich die Bibliothek befindet. Digitale Bücher sind aber natürlich auch für diese Personen ein sehr attraktives Angebot, auf Literatur zugreifen zu können, ohne sich in den physischen Raum begeben zu müssen. Hier wird seit einiger Zeit versucht, diese Klientel mit zu bedenken und entsprechende digitale Literatur zu erwerben.

Neben den E-Books spielen selbstverständlich auch die lizenzierten Datenbanken eine zentrale Rolle vor allem bei der Literatursuche. Die Fakultät finanziert in diesem Bereich etliche, teils auch sehr hochpreisige Produkte, um Studierende und Beschäftigte während des Studiums und im klinischen Alltag zu unterstützen. Die großen Anbieter auf dem Markt entwickeln ständig neue Angebote und Tools, um die entsprechenden Personengruppen zu unterstützen – die Bibliothek fungiert hier als Koordinator, Informations-Multiplikator und Ansprechpartner, wenn es um die Einrichtung von Testzugängen, Feedback-Auswertungen und ggfs. auch Lizenzierungen und Verträge geht. Seit der digitale Raum so eine enorme „Wertsteigerung“ erfahren hat, ist die Bibliothek in der Sichtbarkeit innerhalb der Fakultät sehr gestiegen – auf den ersten Blick ein Widerspruch. Aber gerade die Beschäftigten haben oft kaum die Möglichkeit, den physischen Ort aufzusuchen – auch nicht bei Öffnungszeiten bis Mitternacht. Der digitale Raum aber ist extrem einfach zu betreten und steht vor allem auch von zuhause aus zur Verfügung.

Ein richtiger Gamechanger war hierbei die Lizenzierung einer für Publizierende und Lehrende enorm wichtigen Bilddatenbank. Finanziert über die Fakultät, verwaltet und koordiniert über die Bibliothek, rückte die BBM mit diesem Angebot auf einen Schlag bei vielen Forschenden und Publizierenden ins Blickfeld, die vorher oft gar nicht viel mit der Medizinbibliothek zu tun gehabt hatten und die nun dankbar das neue Angebot nutzen. Wie hier die Entwicklung weitergeht, ist noch unklar, da die Finanzierung nicht dauerhaft gesichert ist. Der Bedarf ist allerdings so groß, dass in absehbarer Zeit eine Lösung gefunden werden muss, um Publizierenden entsprechende Standards und Unterstützung für ihre Arbeit bieten zu können.

Fazit

Der digitale Raum erfuhr nach der Coronazeit eine enorme Aufwertung. Lief es vorher nur so nebenher, wurde und wird in den Auf- und Ausbau nun kontinuierlich investiert. Bestehende Angebote werden möglichst aktuell gehalten, neue Produkte immer gesehen, getestet und ggfs. lizenziert. Wo immer es möglich ist, werden digitale Medien statt der gedruckten Bücher erworben.

Dies bietet neben den Studierenden auch anderen Nutzenden(gruppen) die Möglichkeit, viel leichter auf Angebote zuzugreifen, sei es zur Recherche, zum Lesen oder zum Lernen. Die Sichtbarkeit der Bibliothek ist damit gestiegen und die Akzeptanz innerhalb der Fakultät hat sich noch einmal erheblich erhöht. Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen innerhalb der UMG hat sich durch den Austausch diesbezüglich intensiviert.

Natürlich bringt dies auch Veränderungen in den Arbeitsabläufen des Bibliotheksteams mit sich. Buch-und Zeitschriftenbearbeitung geht gegen Null, Fernleihbestellungen sind stark rückläufig, ebenso die Ausleihe gedruckter Bücher, auch wenn die sogenannte „Bestandspflege“ im Arbeitsalltag immer noch ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. Demgegenüber steht der gestiegene Aufwand in der Betreuung und Pflege der digitalen Angebote. Online-Kurse und Videos müssen regelmäßig aktualisiert werden, es müssen Verhandlungen mit den Online-Anbietern geführt, Angebote geprüft und getestet werden. Diese Entwicklung wird nicht umzukehren sein. Die Frage stellt sich allerdings, wie sich die Fakultät in den nächsten Jahren zu den hohen Unterhaltungs- und Investitionskosten positionieren wird.

Abschluss und Ausblick

Die letzten Jahre brachten tiefgreifende Veränderungen für die Bibliothekslandschaften, in den natur- und lebenswissenschaftlichen Bereichen noch mehr als in den geisteswissenschaftlichen. Die Medizinbibliothek Göttingen entwickelte sich in dieser Zeit in zwei Richtungen enorm weiter: auf der einen Seite als zentraler Aufenthalts-, Kommunikations- und Lernort für die Studierenden mit verschiedensten Angeboten im physischen Raum, um auf die unterschiedlichsten Bedarfe der Nutzenden einzugehen und sie damit so optimal wie möglich in ihrem Studienalltag zu unterstützen. Auf der anderen Seite als wichtiger Partner für digitale Dienstleistungen möglichst für die gesamte Fakultät und deren unterschiedliche Berufs- und Nutzendengruppen. In dieser Hinsicht ist schon eine Menge erreicht worden, wobei manche Projekte noch im „Ideenpool“ schlummern und sich vielleicht bei passender Gelegenheit verwirklichen lassen.

Die Entwicklung geht hin zu einer buchlosen Bibliothek, die zwar noch ihren „Altbestand“ im Regal stehen hat, aber an neuer Literatur die elektronischen Ressourcen bereithalten wird. Diese Entwicklung ist sicher nicht aufzuhalten, allen Finanzierungsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen bei der Bereitstellung von elektronischen Medien zum Trotz. Auch auf die damit verbundenen einschneidenden Veränderungen in den Tätigkeiten der Bibliotheksbeschäftigten muss reagiert werden – hier ist allerdings eine Gesamtstrategie für die ganze SUB mitzudenken, allein schon vor dem Hintergrund zahlreicher weiterer Verrentungen in den nächsten Jahren und der engen Bewerberlage für die wenigen Nachbesetzungen. Dies wird eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Die Medizinbibliothek als solche ist für die nahe und mittlere Zukunft vergleichsweise gut aufgestellt, vor allem was Sichtbarkeit, Akzeptanz und Nutzung angeht. Solange die attraktiven Angebote mit der dafür notwendigen Finanzierung aufrechterhalten werden können und möglichst viele Nutzendengruppen damit erreicht werden, wird der eine Raum für eine Fakultät weiterhin Bestand und Berechtigung haben.

Anmerkung

Interessenkonflikte

Die Autorin erklärt, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel hat.