[Forschung lehren mit System: Von der bildungspolitischen Vision zur kompetenzorientierten Praxis]

Sören Moritz 1,2Christoph Stosch 1

1 Universität zu Köln, Medizinische Fakultät, Dekanat, Prodekanat für Lehre und Studium, Köln, Deutschland

2 Universität zu Köln, Medizinische Fakultät, Prodekanat für Wissenschaft – Translation – Transfer, Köln, Deutschland

Leitartikel

Die systematische Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen ist eine zentrale Voraussetzung, um angehende Ärzt*innen zu befähigen, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, kritisch zu reflektieren und sich kontinuierlich weiterzubilden. Der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin (NKLM) fordert explizit die Integration wissenschaftlicher Denk- und Arbeitsweisen in das Medizinstudium [1]. Auch der Wissenschaftsrat betont die Notwendigkeit, Studierende frühzeitig an wissenschaftliche Methoden und Forschung heranzuführen [2].

In der hochschuldidaktischen Diskussion in Deutschland wird hierfür häufig auf das Konzept des „forschenden Lernens“ verwiesen. Entwickelt im Kontext der Reformbewegungen der 1970er Jahre, war der von Ludwig Huber geprägte Ansatz ein zweifellos bedeutsamer bildungspolitischer Impuls. Sein unbestreitbares Verdienst, die Subjektrolle der Studierenden zu betonen und die tradierte Vorlesungskultur infrage zu stellen, ist unbestritten [3]. In seiner Rezeption wurde es jedoch oft auf die Forderung nach einem möglichst unangeleiteten Forschen reduziert. Die zugrundeliegende Annahme, dass man Wissenschaft primär durch autonomes Handeln erlernt, erweist sich aus heutiger Sicht als unzureichend. Wissenschaftliches Arbeiten ist keine natürliche Fähigkeit, sondern eine hochkomplexe Kompetenz, die systematisch und strukturiert vermittelt werden muss. Empirische Studien belegen, dass offene Lernformate ohne didaktische Unterstützung regelmäßig zu Überforderung, Ineffizienz und geringem Lernerfolg führen [4], [5], [6]. Wer Studierende „einfach mal forschen lässt“, produziert eher Frust statt Forschende.

Zwar hat auch Huber selbst in späteren Arbeiten, etwa mit Reinmann, die Notwendigkeit prozessbegleitender Unterstützung durch Lehrende („Scaffolding“) betont [7], doch gerade weil das Konzept so tief im Humboldtschen Ideal des autonomen Lernens verwurzelt ist, wurde seine grundlegende Nomenklatur dieser entscheidenden Einsicht nie systematisch angepasst. Es stellt sich zudem die kritische Frage, inwieweit das Ideal des Forschenden Lernens primär ein geistes- und sozialwissenschaftliches Verständnis von Wissenschaft abbildet – geprägt von individueller Textarbeit und kritischer Reflexion –, das mit der hypothesen- und team-basierten Labor- und Klinikforschung der modernen Medizin nur bedingt kompatibel ist. Diese mangelnde Passung zu den Fachkulturen der Lebenswissenschaften dürfte ein weiterer Grund sein, warum das Konzept des Forschenden Lernens– anders als etwa das international etablierte Inquiry-Based Learning [8] – außerhalb des deutschsprachigen Raums kaum rezipiert wurde. In einer Welt, in der Wissen ubiquitär und jederzeit zugänglich ist, verschiebt sich das Ziel von Bildung fundamental: Kompetenzentwicklung ist dabei kein Gegensatz zur Bildung, sondern ihre zeitgemäße Ausdrucksform. Es ist daher an der Zeit, die bildungspolitischen Impulse von damals in ein strukturiertes, praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes edukatives Modell für die heutige Zeit zu überführen.

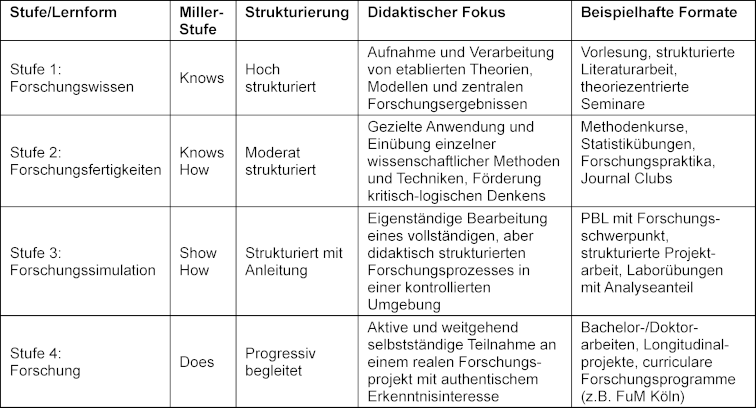

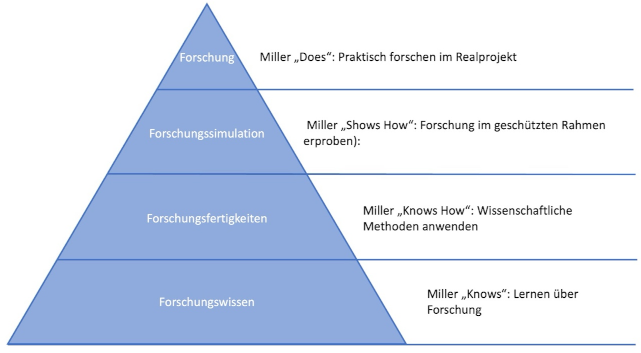

Effektive wissenschaftsorientierte Lehre erfordert daher strukturierte, praxisnahe und empirisch fundierte Lernkonzepte. Eine differenzierte Nomenklatur wissenschaftsorientierter Lernformen fehlt bislang und wird hier vorgeschlagen, indem Lernformate systematisch entlang des Kompetenzerwerbs geordnet werden und orientiert sich dabei an der Miller-Pyramide [9]. Wenngleich einzelne Aspekte der hier definierten Stufen bereits in verschiedenen Lehrkontexten etabliert sind, liegt der entscheidende Mehrwert dieser Nomenklatur in ihrer kohärenten Systematisierung. Die progressive Verknüpfung der Lernformen mit den Kompetenzebenen der Miller-Pyramide schafft eine klare Entwicklungslogik für wissenschaftliche Kompetenzen. Dies ermöglicht nicht nur eine präzise Verortung und Gestaltung von Lehrangeboten, sondern auch eine direkte Abbildung der Kompetenzentwicklung auf die Anforderungen des NKLM-Kapitels zu medizinisch-wissenschaftlichen Kompetenzen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1] und Abbildung 1 [Abb. 1]):

Tabelle 1: Systematischer Überblick des Modells „Forschen und Lernen“

Abbildung 1: Forschen und Lernen in der Darstellung als Pyramide in Anlehnung an Miller [9]

- Stufe 1: Forschungswissen (Knows: Lernen über Forschung): Aufnahme und Verarbeitung von etablierten Theorien, Modellen und zentralen Forschungsergebnissen. Diese Formate (beispielsweise in Vorlesungen) sind hoch strukturiert und fokussieren auf den Aufbau eines soliden Fundaments für alle weiteren Stufen.

- Stufe 2: Forschungsfertigkeiten (Knows How: Wissenschaftliche Methoden anwenden): Gezielte Anwendung und Einübung einzelner wissenschaftlicher Methoden und Techniken. In moderat strukturierten Formaten (z.B. in Seminaren und medizinischen Kurspraktika) wird kritisch-logisches Denken gefördert, indem Studierende lernen, wie spezifische Werkzeuge der Forschung korrekt eingesetzt werden.

- Stufe 3: Forschungssimulation (Shows How: Forschung im geschützten Rahmen erproben): Eigenständige Bearbeitung eines vollständigen, aber didaktisch strukturierten Forschungsprozesses in einer kontrollierten Umgebung. Hier wird die Anwendung von Kompetenzen in Form von Simulationen (z.B. PbL) oder eng betreuten Projekten erprobt, um methodische und praktische Fähigkeiten unter gezielter Anleitung zu integrieren.

- Stufe 4: Forschung (Does: Praktisch forschen im Realprojekt): Aktive und weitgehend selbstständige Teilnahme an einem realen Forschungsprojekt (beispielsweise im Rahmen der Wissenschaftlichen Projekte nach neuer ÄApprO bzw. in der Promotion) mit authentischem Erkenntnisinteresse. Hier erfolgt eine prozessbegleitende Betreuung („Scaffolding“), die Studierende zur vollständigen Integration in den Forschungsprozess befähigt und die Entwicklung von professioneller Forschungskompetenz ermöglicht.

Internationale Best Practices wie Inquiry-Based Learning [8], Problem-Based Learning [10] und Project-Based Learning [11] zeigen, dass gezielte Anleitung in Verbindung mit praktischen Forschungsanwendungen besonders effektiv ist. Besonders das praktische Forschen im Realprojekt, das Studierende aktiv in reale Forschungsprojekte einbindet, hat sich als besonders nachhaltig erwiesen [12].

Die vorgeschlagene Nomenklatur fördert eine ausgewogene Verbindung von Anleitung und Eigenständigkeit und bietet entscheidende Vorteile gegenüber bestehenden Modellen. So zeichnet sie sich im Vergleich zum Research-Teaching Nexus von Healey und Jenkins [13] – einem Modell, das zwischen research-led, research-oriented, research-tutored und research-based learning differenziert – durch eine klarere Abgrenzung und praxisnähere Differenzierung zwischen simulierten und realen Forschungserfahrungen aus. Gegenüber dem Guided Inquiry-Based Learning [8], das zwar auf strukturierte Anleitung setzt, bietet die vorgeschlagene Nomenklatur durch ihre progressive Struktur und klare Kompetenzzuordnung einen Rahmen, der die medizinische Ausbildungslogik integriert und zusätzlich gezielte Integration von Interdisziplinarität und digitalen Forschungstools in den entsprechenden Lernstufen besonders gut unterstützt und fördert. Entscheidend ist, dass sie offene, unstrukturierte Formate durch eine stufenweise didaktische Rahmung ersetzt und dadurch sowohl Überforderung als auch Beliebigkeit vermeidet – zugunsten eines überprüfbaren, curricular anschlussfähigen Kompetenzaufbaus.

Zugleich erweist sich die Nomenklatur als besonders geeignet, bestehende Curricula differenziert zu analysieren und wissenschaftsorientierte Lehrformate präzise zu verorten. Ihre klare Stufung entlang der für den Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen adaptierten Miller-Pyramide erlaubt eine präzise Verortung unterschiedlicher wissenschaftsorientierter Lehrformate und verdeutlicht deren jeweiligen Beitrag zum Kompetenzerwerb. Die folgende Darstellung von Beispielen aus der DACH-Region illustriert diese Anwendbarkeit zur systematischen Einordnung etablierter Lehransätze: So realisiert die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln mit ihrem Programm „Forschung und Medizinstudium“ (FuM) praktisches Forschen (Stufe 4), indem Studierende aktiv in den Forschungsprozess eingebunden werden [14]. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hingegen legt in ihrem Longitudinalen Wissenschaftsmodul den Schwerpunkt auf das Anwenden wissenschaftlicher Methoden (Stufe 2), das durch interdisziplinäre und praxisorientierte Lehrmethoden gekennzeichnet ist [15]. Einen kombinierten Ansatz verfolgt die RWTH Aachen mit dem LoWiCu, das die Erprobung im geschützten Rahmen (Stufe 3) mit Anteilen des praktischen Forschens (Stufe 4) verbindet [16]. Auch die LMU München stärkt mit „MeCuM Science“ durch die Förderung eigenständiger Forschungsprojekte das praktische Forschen (Stufe 4) [17]. An der Universität Augsburg dient der Wissenschaftliche Longitudinalkurs (WLK) primär der Aneignung wissenschaftlicher Grundlagen (Stufe 1) und schafft so eine Basis für nachfolgende Stufen [18]. Die Charité entwickelt mit dem Dieter Scheffner Fachzentrum wissenschaftliche Kompetenzen, die sich dem Anwenden von Methoden (Stufe 2) zuordnen lassen [19]. Ferner integriert das UKE in Hamburg mit eigenständigen Forschungsprojekten Elemente des praktischen Forschens (Stufe 4) [20], während die MHB Brandenburg durch die Kombination aus Methodenvermittlung und eigenständigen Projekten ebenfalls ein praktisches Forschen (Stufe 4) etabliert [21].

Zusammenfassend bietet die hier vorgestellte Nomenklatur für wissenschaftsorientiertes Lernen und Lehren eine fundierte, praxisnahe und empirisch anschlussfähige Struktur zur curricularen Gestaltung wissenschaftsbezogener Kompetenzentwicklung im Medizinstudium. Indem sie diese Entwicklung systematisch entlang etablierter Stufenmodelle wie der Miller-Pyramide strukturiert, schafft sie einen klaren Orientierungsrahmen für die Gestaltung, Analyse und Weiterentwicklung medizinischer Curricula. Die Auswertung einschlägiger Praxisbeispiele aus der DACH-Region bestätigt nicht nur die Anwendbarkeit und Relevanz der vorgeschlagenen Systematik, sondern zeigt auch: Strukturierte und angeleitete Lernformen dominieren längst den Alltag guter Lehre – und das aus gutem Grund. Die Nomenklatur macht diese Entwicklung sichtbar, ordnet sie didaktisch ein und ermöglicht es, Forschungskompetenz gezielt und nachhaltig zu fördern. Mit der Möglichkeit zur Integration interdisziplinärer Perspektiven, digitaler Werkzeuge und neuer Kompetenzfelder wie Open Science oder KI legt sie damit nicht nur ein praktikables Raster vor, sondern zugleich einen strategischen Baustein für eine zukunftsgerichtete, international anschlussfähige wissenschaftsorientierte Ausbildung – auch, wenn nicht insbesondere, in der Umsetzung des NKLM 3.0. Wissenschaftliches Denken ist dabei keine angeborene Fähigkeit, sondern ein komplexes mentales Handlungsfeld – mit eigenen Regeln, Strategien und typischen Fehlerquellen. Es entsteht nicht von selbst, sondern nur durch gezielte Anleitung, systematische Förderung, ausreichend Zeit zur Reflexion und die gemeinsame Auseinandersetzung mit eigener Forschung im Austausch mit anderen [22]. Genau darin liegt der didaktische Kern unserer Nomenklatur – und ihr Unterschied zur oft idealisierten Vorstellung eines sich selbst entfaltenden Forscher-Subjekts. Zugleich verweist dieser Ansatz über die medizinische Ausbildung hinaus auf eine bildungspolitische Verantwortung: Wer wissenschaftliches Denken nicht systematisch vermittelt, überlässt es dem Zufall – mit Folgen, die sich in einer zunehmend entgrenzten Wissensöffentlichkeit längst abzeichnen.

Trotz der hier skizzierten Differenzierung wissenschaftsorientierter Lernformen besteht weiterhin erheblicher Forschungsbedarf, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit dieser Ansätze zu evaluieren. So gilt es zukünftig, die empirische Evidenz zur Effektivität genauer zu beleuchten. Hierfür sind systematische Untersuchungen notwendig, welche der differenzierten Lernformen in welchem Kontext den größten Lernerfolg – sowohl kurzfristig als auch im Hinblick auf die langfristige wissenschaftliche Praxis – erzielt. Die systematische Evaluation solcher Ansätze, wie sie beispielsweise im Umfeld von Forschungsverbünden, die sich der Entwicklung und Überprüfung spezifischer Kompetenzen in innovativen Lernumgebungen widmen (vgl. z.B. die Arbeiten der DFG-Forschergruppe 2385 zur Förderung von Diagnosekompetenzen in simulationsbasierten Lernsettings an Hochschulen), oder durch Experten der Medizindidaktik gefordert und durchgeführt wird, ist dabei von essentieller Bedeutung. Weiterhin bedarf es einer detaillierteren Erforschung des Einflusses strukturierter Feedbackmechanismen und der Förderung von Selbstregulationsfähigkeiten auf den Lernerfolg in forschungsorientierten Lehrformaten [23]. Digitale Kompetenzen, Open Science und verantwortungsvoller KI-Einsatz: Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung der Wissenschaft ist zu klären, wie digitale Kompetenzen, der Umgang mit digitalen Werkzeugen, Open Science-Praktiken [24] sowie insbesondere die Entwicklung eines kritischen Verständnisses und einer verantwortungsvollen Nutzung von Werkzeugen der Künstlichen Intelligenz (KI) – speziell auch generativer KI – zur Unterstützung wissenschaftlicher Denk- und Arbeitsprozesse sinnvoll in die wissenschaftsorientierte Lehre, insbesondere in der medizinischen Ausbildung, integriert werden können [25]. Ein weiterer, bislang wenig erforschter Bereich betrifft die langfristigen Auswirkungen wissenschaftsorientierter Lehre auf die spätere berufliche Praxis, insbesondere hinsichtlich der Fähigkeit zu evidenzbasiertem Arbeiten und kritischem Denken [26]. Schließlich bieten auch der Vergleich mit internationalen Perspektiven und Best Practices sowie die Übertragbarkeit erfolgreicher Modelle in den deutschsprachigen Raum wichtiges Potenzial für zukünftige Forschung [27]. All diese Forschungsansätze eröffnen die Möglichkeit, die wissenschaftsorientierte Lehre kontinuierlich zu optimieren und sie an die sich stets wandelnden Anforderungen von Wissenschaft und Gesellschaft anzupassen.

Beiträge

Das vorliegende Heft widmet sich aktuellen Entwicklungen, innovativen Formaten und forschungsbasierten Erkenntnissen zur medizinischen Lehre. Im Fokus stehen sowohl curriculare und strukturelle Fragen als auch psychosoziale, ökologische und didaktische Dimensionen ärztlicher Ausbildung.

Einen übergeordneten curricularen Blick wirft der Beitrag von Theurich et al. [28], die das Berliner Modellcurriculum systematisch mit dem NKLM 2.0 abgleichen. Die Ergebnisse zeigen eine gestiegene, aber noch immer unzureichende Abdeckung der Kompetenzziele – mit Implikationen für zukünftige Revisionen. Umgekehrt thematisieren Scheffer et al. [29] die außerplanmäßige, aber hochrelevante Lernbeteiligung von Medizinstudierenden während der COVID-19-Pandemie. Ihre Erfahrungen unterstreichen das Potenzial strukturierter Praxisphasen für klinische und soziale Kompetenzentwicklung.

Die Förderung interaktioneller und kommunikativer Kompetenzen ist ein weiterer Schwerpunkt dieses Hefts. Schütte et al. [30] berichten über das an der Universität Heidelberg eingesetzte Auswahlverfahren IKM, das stabil messbare interaktionelle Fähigkeiten bei Studienbewerbenden erfasst. Laudage et al. [31] knüpfen hier an und präsentieren eine empirisch fundierte Priorisierung kommunikativer Inhalte für das Medizinstudium – orientiert an der Relevanz im ärztlichen Berufsalltag. Einen pflegepädagogischen Blickwinkel ergänzen Wellensiek et al. [32]: Sie zeigen, dass kollegiale Beratung während der Pflegeausbildung sowohl die Entwicklung beruflicher Identität als auch das psychische Wohlbefinden unterstützt.

Auch ökologische und psychosoziale Aspekte finden zunehmend Eingang in die Curricula. Heinen et al. [33] stellen ein innovatives Team-Teaching-Seminar zur Stigmatisierung sichtbarer Hauterkrankungen vor, das dermatologische und psychosoziale Perspektiven vereint. Mit dem Themenfeld „Eco Emotions“ befassen sich Gebhardt et al. [34] und zeigen, wie psychotherapeutische Ausbildung um den Umgang mit klimabedingten Emotionen erweitert werden kann. Lilier et al. [35] berichten über „Klima-LIMETTE“, ein von Studierenden entwickeltes Kursformat zur Planetary Health Education mit Simulationspatient*innen, das inzwischen curricular verankert ist.

Didaktische Qualität und ihre Wirkung auf Lehrende stehen im Zentrum der Studie von Kiver et al. [36]: Lehrbezogene Selbstwirksamkeit junger Ärzt*innen korreliert mit Motivation und Zufriedenheit – gestärkt durch Lehrerfahrung und didaktische Schulung. González Blum et al. [37] analysieren strukturelle und gesetzliche Faktoren, die die nachhaltige Verankerung interprofessioneller Lehre beeinflussen, und formulieren Gelingensbedingungen für die Umsetzung an medizinischen Fakultäten.

Innovative Lehr- und Prüfungsformate runden das Heft ab: Scherff et al. [38] evaluieren mit „EYE-ECG2“ ein eye-tracking-basiertes Schulungsvideo zur EKG-Interpretation. Die Ergebnisse belegen einen Lernzuwachs, insbesondere bei klinisch vorerfahrenen Studierenden. Schließlich zeigen Spitznagel et al. [39] am Beispiel eines Workshops zur Stressbewältigung in der Notfallmedizin, wie gezielte Trainingsformate zur Verbesserung der Handlungssicherheit unter Druck beitragen können.

Diese Vielfalt an Themen und methodischen Zugängen spiegelt die dynamische Weiterentwicklung der medizinischen Lehre wider – zwischen curricularer Konsolidierung, gesellschaftlicher Relevanz und individueller Kompetenzentwicklung.

ORCID des Autors

Christoph Stosch: [0000-0003-1001-4310]

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Medizinischer Fakultätentag (MFT). Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM). Berlin: MFT; 2015.[2] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland. Köln: Wissenschaftsrat; 2014.

[3] Huber L. Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber L, Hellmer J, Schneider F, editors. Forschendes Lernen im Studium: aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag; 2009. p.9-35.

[4] Alfieri L, Brooks PJ, Aldrich NJ, Tenenbaum HR. Does discovery-based instruction enhance learning? A meta-analysis. J Educ Psychol. 2011;103(1):1-18.

[5] Kirschner PA, Sweller J, Clark RE. Why minimal guidance during instruction does not work: an analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experiential, and inquiry-based teaching. Educ Psychol. 2006;41(2):75-86. DOI: 10.1207/s15326985ep4102_1

[6] Mayer RE. Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. Am Psychol. 2004;59(1):14-19. DOI: 10.1037/0003-066X.59.1.14

[7] Huber L, Reinmann G. Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen. Bielefeld: wbv; 2019.

[8] Spronken-Smith R, Walker R. Can inquiry-based learning strengthen the links between teaching and disciplinary research? Stud High Educ. 2010;35(6):723-740. DOI: 10.1080/03075070903315502

[9] Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990 Sep;65(9 Suppl):S63-S67. DOI: 10.1097/00001888-199009000-00045

[10] Hmelo-Silver CE. Problem-based learning: what and how do students learn? Educ Psychol Rev. 2004;16(3):235-266. DOI: 10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3

[11] Prince MJ, Felder RM. Inductive teaching and learning methods: definitions, comparisons, and research bases. J Eng Educ. 2006;95(2):123-138. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x

[12] Laursen S, Hunter AB, Seymour E, Thiry H, Melton G. Undergraduate research in the sciences: A new synthesis of the evidence. New York: W. H. Freeman; 2010.

[13] Healey M, Jenkins A. Developing undergraduate research and inquiry. York: Higher Education Academy; 2009.

[14] Moritz S, Halawi A, Proksch C, Werner JM, Paulsson M, Rothschild M, Stosch C. Studies on acceptance, evaluation and impact of the Cologne program 'Research and Medical Studies' (RaMS). GMS J Med Educ. 2020;37(1):Doc5. DOI: 10.3205/zma001298

[15] Medizinische Hochschule Hannover (MHH). Wissenschaft und Innovation im Studium. Hannover: MHH Hannover. Zugänglich unter/available from: https://www.mhh.de/studium

[16] RWTH Aachen, Medizinische Fakultät. Informationen zum Longitudinalen wissenschaftlichen Curriculum (LoWiCu). Aachen: RWTH Aachen. Zugänglich unter/available from: https://www.medizin.rwth-aachen.de

[17] LMU München, MeCuM Science. Wissenschaftliches Arbeiten im MeCuM-Science-Modul. München: LMU München. Zugänglich unter/available from: https://www.mecum.med.uni-muenchen.de

[18] Universität Augsburg, Medizinische Fakultät. Wissenschaftlicher Longitudinalkurs (WLK). Augsburg: Universität Augsburg. Zugänglich unter/available from: https://www.uni-augsburg.de

[19] Charité – Universitätsmedizin Berlin, Dieter Scheffner Fachzentrum für medizinische Hochschullehre und evidenzbasierte. Dieter Scheffner Fachzentrum für medizinische Hochschullehre und evidenzbasierte Ausbildungsforschung Bildungsforschung. Berlin: Charité – Universitätsmedizin Berlin. Zugänglich unter/available from: https://dsfz.charite.de/

[20] Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. iMED Curriculum Curriculare Übersicht mit Forschungsprojekten. Hamburg: UKE Hamburg-Eppendorf. Zugänglich unter/available from: https://www.uke.de/studium-lehre/imed/index.html

[21] Schendzielorz J, Jaehn P, Holmberg C. Planning, implementation and revision of the longitudinal scientific curriculum at the Medical School Brandenburg. GMS J Med Educ. 2024;41(2):Doc16. DOI: 10.3205/zma001754

[22] Kuhn D, Dean Jr D. Is developing scientific thinking all about learning to control variables? Psychol Sci. 2005;16(11):866-870. DOI: 10.1111/j.1467-9280.2005.01628.x

[23] Nicol DJ, Macfarlane-Dick D. Formative assessment and self-regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Stud High Educ. 2006;31(2):199-218. DOI: 10.1080/03075070600572090

[24] Veletsianos G. Learning online: the student experience. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press; 2020.

[25] Moritz S, Romeike B, Stosch C, Tolks D. Generative AI (gAI) in medical education: Chat-GPT and co. GMS J Med Educ. 2023;40(4):Doc54. DOI: 10.3205/zma001636

[26] Brew A. Research and teaching: beyond the divide. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2006.

[27] Healey M, Jenkins A, Lea J. Developing research-based curricula in college-based higher education. York: Higher Education Academy; 2014.

[28] Theurich T, Holzhausen Y, Ahlers O, Peters H. Mapping the undergraduate medical curriculum of the Charité Berlin to the National Competence-Based Catalogue of Learning Objectives (NKLM 2.0). GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc46. DOI: 10.3205/zma001770

[29] Scheffer C, Bachmann HS, Stock-Schröer B, Büssing A. “It would be nice If the university appreciated the commitment more” – medical students and their learning and working experiences as co.caregivers during the pandemic. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc54. DOI: 10.3205/zma001778

[30] Schütte C, Teichert S, Schultz JH, Wittenberg T, Herpertz SC. Interactional competencies in medical student admission at the Medical Faculty Heidelberg. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc44. DOI: 10.3205/zma001768

[31] Laudage F, Kötter T, Wiswede D. From practice to lecture hall: Optimizing communication courses in medical education. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc49. DOI: 10.3205/zma001773

[32] Wellensiek S, Ehlers J, Stratmann M. The influence of peer group supervision during nursing education on occupational identity and well-being: Results of a mixed methods study. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc51. DOI: 10.3205/zma001775

[33] Heinen I, Sommer R, Hansen-Abeck I, Blome C, Heidrich I, Härter M, Augustin M, Schneider SW, Abeck F, Booken N. Implementation of a team-teaching seminar on the stigmatization and psychosocial burdens of people with visible skin diseases in the standard curriculum of medical studies. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc50. DOI: 10.3205/zma001774

[34] Gebhardt N, Sutcliffe M, Friederich HC, Nikendei C. Dealing with the climate crisis and eco emotions in psychotherapy – a training for future medical and psychological psychotherapists using standardized patient scenarios. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc52. DOI: 10.3205/zma001776

[35] Lilier K, Bäringhausen K, Kuczius T, Jäger V, Basoglu A, Karch A, Theiler T, Ajani A, Schwienhorst-Stich EM, Ahrens H. Targeting the gab of planetary health education in medical teaching: A student-led initiative develops the course “Klima-LIMETTE” on climate change and health using simulated patients. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc48. DOI: 10.3205/zma001772

[36] Kiver B, Berberat PO, Gartmeier M. The relation between teaching-related self-efficacy and general job-related well-being – a cross-sectional study among young physicians. GMS J Med Educ. 2025;42(4):Doc53. DOI: 10.3205/zma001777

[37] González Blum C, Richter R, Walkenhorst U. Interprofessional education at medical faculties in German-speaking countries – institutional challenges and enablers of successful curricular implementation: A mixed-methods study. GMS J Med Educ. 2024;42(4):Doc45. DOI: 10.3205/zma001769

[38] Scherff AD, Kääb S, Fischer MR, Berndt M. EYE-ECG2: Addressing medical student feedback in an RCT with eye-tracking videos featuring cued retrospective reporting and modified learning sequences for ECG skills training. GMS J Med Educ. 2025;42(2):Doc47. DOI: 10.3205/zma001771

[39] Spitznagel N, Gordon B, Hearns S, Hinzmann D, Maybohm P, Happel O, Hölzing C. Enhancing emergency medical education and training: Performance under pressure. GMS J Med Educ. 2025;42(2):Doc43. DOI: 10.3205/zma001767