[Lehr-/Lernformate und Querschnittsthemen zur Gestaltung interprofessioneller Lehre für Gesundheitsberufe – Literaturübersicht und Analyse von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen]

Jann Niklas Vogel 1Annemarie Bagner 1

Rebecca Schnaak 1

Matthias Müller 1

1 Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung, Neubrandenburg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Bildungseinrichtungen in Deutschland stehen vor der Herausforderung, Gesundheitsfachberufe zur interprofessionellen Zusammenarbeit zu qualifizieren. Entsprechende Kompetenzen können über geeignete Lehr-/Lernformate und Querschnittsthemen angebahnt werden. Allerdings fehlen empirische Ergebnisse zur Gestaltung entsprechender Lehr-/Lernformate, um die Querschnittsthemen effektiv in möglichst vielen Gesundheitsfachberufen anzuwenden.

Methodik: Es wurde eine integrative Literaturübersicht zu geeigneten Lehr-/Lernformaten durchgeführt, in der 21 Titel inhaltsanalytisch ausgewertet und tabellarisch dargestellt wurden. Dabei diente die Typologie nach Sottas et al. als deduktiver Auswertungsrahmen. Zur Identifizierung von Querschnittsthemen wurde eine Analyse der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Gesundheitsfachberufe in Deutschland durchgeführt, die über Häufigkeitszählungen ausgewertet wurden.

Ergebnisse: Die drei häufigsten Querschnittsthemen bilden Beratung, Qualitätssicherung und der strukturierte Versorgungsprozess. Die Themen sollten über Methoden wie fallbasiertes und problemorientiertes Lernen, interprofessionelle Gruppenarbeit oder Simulation vermittelt werden. Einer hohen Relevanz kommt der Nachbesprechung interprofessioneller Lehr-/Lernformate zu.

Diskussion & Schlussfolgerung: Interprofessionelle Lehre für Gesundheitsberufe erfolgt in Deutschland kaum in Form des beobachtungsbasierten und handlungsbasierten Lernens. Zudem sind meist nur wenige Gesundheitsberufe an interprofessionellen Lehr- und Lernformaten beteiligt. Beides steht einer Vermittlung komplexer interprofessioneller Kompetenzen entgegen.

Schlüsselwörter

interprofessionelles Lernen, interprofessionelle Bildung, Interprofessionalität, gesundheitsberufliche Bildung, interprofessionelle Zusammenarbeit, Kompetenzen

1. Hintergrund

Das deutsche Gesundheitswesen steht angesichts aktueller Entwicklungen wie dem demografischen Wandel, dem Anstieg chronischer Erkrankungen und Co- und Multimorbidität, technischer Innovationen sowie der Akademisierung der Gesundheitsfachberufe vor komplexen Herausforderungen [1], [2], [3]. Diese Herausforderungen sind so komplex, dass sie nicht monoprofessionell bearbeitbar sind. Aus diesem Grund werden in der internationalen Literatur interprofessionelle gesundheitsberufliche Teams als Schlüsselelement für eine professionelle, bedarfsgerechte, personenzentrierte und kosteneffiziente Gesundheitsversorgung beschrieben [4], [5], [6], [7], [8]. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Interprofessionalität als Lehre und Tätigkeit, die entsteht, wenn mindestens zwei Berufsgruppen gemeinsam arbeiten und voneinander lernen [9]. Neben der unmittelbaren Patient*innenversorgung betrifft ein solches berufsgruppenübergreifendes Denken und Handeln auch die übergeordnete Planung und Koordination von Versorgungsabläufen [3]. Hierfür werden Kompetenzen benötigt, welche unter anderem Kenntnisse über die Stärken und Fähigkeiten anderer Gesundheitsfachberufe umfassen. Gemäß Sottas et al. bestehen die taxonomisch höherwertigen interprofessionellen Kernkompetenzen aus interprofessioneller Kommunikation, funktionieren als Team, klären von Rollen und Verantwortlichkeiten, gemeinsamer Entscheidungsfindung, Konfliktlösung sowie kontinuierlicher Qualitätsverbesserung [2]. Entsprechende Kompetenzen können in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Gesundheitsfachberufen über interprofessionelles Lehren und Lernen (IPLL) angebahnt werden [3], [10]. Dabei scheint IPLL besonders für die Berufsausbildung relevant, um Berufsanfänger*innen möglichst frühzeitig an die kooperative Praxis der gesundheitsberuflichen Arbeit heranzuführen [11]. Jedoch stehen Bildungseinrichtungen in diesem Anliegen vor der Herausforderung, einen angemessenen Rahmen für IPLL zu schaffen. Mittlerweile gibt es Projekte zur Praxisumsetzung von IPLL, die aber nur selten wissenschaftlich begleitet und/oder angemessen evaluiert wurden [12]. Aus diesem Grund liegen kaum systematische Erkenntnisse zum IPLL im deutschsprachigen Raum vor. International schafft die systematische Übersichtsarbeit von Aldriwesh et al. einen Überblick zu Lehr-/Lernformaten von IPLL [13]. Zentral für IPLL ist laut Aldriwesh et al. die Planung durch Mitglieder verschiedener Berufsgruppen, die IPLL-Umsetzung in Form eines interaktiven Prozesses und die Zusammenarbeit als wesentliches Lernergebnis, bei welcher der Reflexion eine Schlüsselrolle zukommt [13]. Das Review identifiziert simulationsbasiertes Lernen, E-Learning und problembasiertes Lernen als am häufigsten genannte Lehr-/Lernformate für IPLL [13].

Allgemein kann der deutschsprachige Raum nicht mit den internationalen Erfahrungen zu IPLL mithalten [11]. So existieren im angloamerikanischen und skandinavischen Raum vielzählige Theorien, Modelle und Rahmenwerke, die einen landesspezifischen Rahmen zum Aufbau interprofessioneller Lehre für Gesundheitsfachberufe bieten. In Kanada beschreibt der nationale interprofessionelle Kompetenzrahmen vier zentrale Bereiche gesundheitsberuflicher Kompetenz [14]. Zentrale Elemente nehmen die kooperative patientenzentrierte Versorgung und die interprofessionelle Kommunikation mit anderen Gesundheitsfachberufen ein [14]. Der Kompetenzrahmen kann von Einzelpersonen oder Organisationen genutzt werden, um interprofessionelle Zusammenarbeit in Ausbildung und Berufspraxis zu integrieren. Im Kontext der beruflichen Bildung formt der Kompetenzrahmen einen Ausgangspunkt zur Strukturierung und Planung der gesundheitsberuflichen Lehre [14]. Neben Kanada existiert unter anderem auch in den USA ein Kompetenzkatalog für die gesundheitsberufliche Bildung und Praxis, der von der Interprofessional Education Collaborative (IPEC) veröffentlicht wurde. Der IPEC-Kompetenzkatalog setzt sich ebenfalls aus vier Kompetenzbereichen zusammen, zu denen 33 Aussagen zu Teilkompetenzen vorliegen [6]. Zusammenfassend verdeutlichen die internationalen Kompetenzrahmen, dass für Gesundheitsfachberufe Querschnittsthemen bestehen, welche Lernenden ermöglichen Interprofessionalität im direkten Theorie-Praxis-Transfer zu lernen [15].

In Deutschland müssen IPLL für Gesundheitsfachberufe entwickelt und etabliert werden [16]. Die Vermittlung von IPLL geschieht anhand von Querschnittsthemen, das bedeutet Themen, welche im beruflichen Handeln mehrerer Berufsgruppen relevant sind [17]. Dabei sollen die Querschnittsthemen Fachwissen und Handlungskompetenzen vermitteln, so dass Lernende voneinander, übereinander und miteinander lernen [17]. Aber wie sind Lehr-/Lernformate für die interprofessionelle gesundheitsberufliche Bildung in Deutschland gestaltet und welche Querschnittsthemen betreffen möglichst viele Gesundheitsfachberufe? Ein Teilprojekt des Verbundvorhabens Campus BWP MV1, der Universität Rostock und der Hochschule Neubrandenburg nahm sich dieser Fragen an. Anhand der Forschungsergebnisse wurden Gestaltungsaspekte interprofessioneller Lehre sowie darauf aufbauende Handlungsempfehlungen abgeleitet.

2. Methode

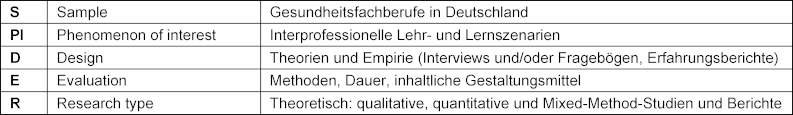

Es wurde eine integrative Literaturrecherche durchgeführt. Diese Methodik bietet die Möglichkeit, theoretische und empirische, qualitative und quantitative Forschungsmethoden zu berücksichtigen, sodass der aktuelle Forschungsstand zum Themenbereich aufgezeigt und auf dessen Grundlage Theorien entwickelt und Anwendungsbereiche aufgezeigt werden können [18]. Die Operationalisierung der Forschungsfrage erfolgte anhand des SPIDER-Schemas [19] (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Tabelle 1: SPIDER-Tabelle der Forschungsfrage

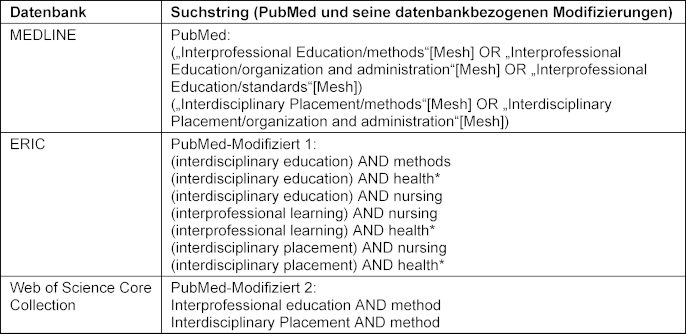

Ausgangspunkt war die Recherche in MEDLINE via PubMed als zentrale Datenbank für wissenschaftliche Studien der Gesundheitsfachberufe. Die PubMed Recherche unterstütze die Generierung geeigneter Mesh-Terms für die Fragestellung und wurde an die Datenbanken ERIC und Web of Science Core Collection angepasst [20] (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). ERIC deckt den erziehungswissenschaftlichen Diskurs zur Fragestellung ab und Web of Science Core Collection bündelt die erziehungswissenschaftlichen und gesundheitsberuflichen Schwerpunkte der Fragstellung in einer Datenbank.

Tabelle 2: Datenbanken und verwendete Suchstrings

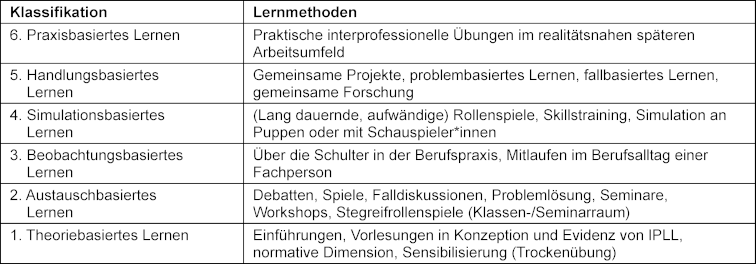

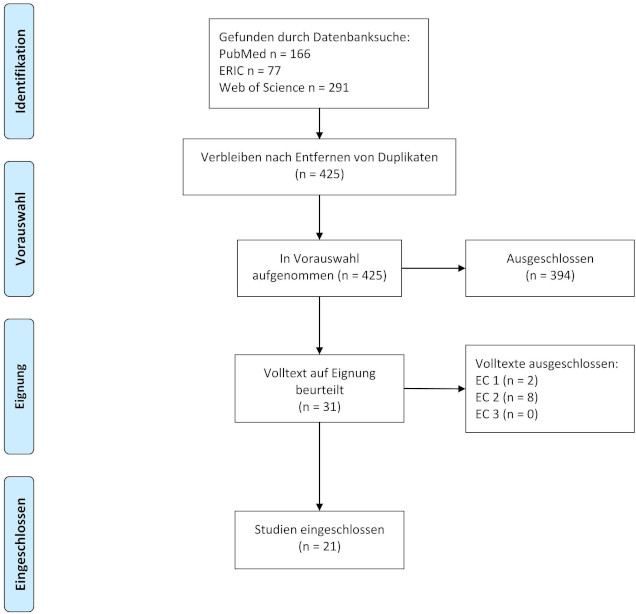

Die Literaturrecherche erfolgte im Zeitraum vom 01.01.2023 bis 30.04.2023. Die Dokumentation der Recherche orientierte sich an dem PRISMA-Statement [21] (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]). Zwei Forschende durchsuchten unter Verwendung der Suchstrings unabhängig voneinander die Datenbanken und überprüften alle Studien auf Relevanz und Eignung. Folgende Studien wurden berücksichtigt: deutschsprachige und englischsprachige Studien, welche Lehr-/Lernformate von IPLL in Ausbildung und/oder Studium von Gesundheitsfachberufen in Deutschland thematisieren. Diesbezüglich wurde im Suchstring kein geografischer Filter verwendet, um eine möglichst umfassende Auswahl potenziell relevanter Studien zu gewährleisten. Die geografische Selektion erfolgte über datenbankspezifische Filter sowie im Rahmen des Titel- und Abstract-Screenings. Nach dem Title-Abstract-Screening verglichen die Forschenden ihre Ergebnisse. Etwaige Widersprüche oder Unstimmigkeiten in der Beurteilung wurden durch Diskussion und Konsens geklärt. Studien, die den Einschlusskriterien entsprachen, wurden für die Volltextauswertung herangezogen. Diese erfolgte ebenfalls durch zwei Forschende. Bei sieben Studien wurden die Autor*innen kontaktiert, um weiterführende Informationen zu erhalten. Für zwei Studien konnten keine weiteren Daten ermittelt werden. Die Studienauswahl wurde mit einer Konsenssitzung abgeschlossen, in der sich die vier Autor*innen auf den Einschluss der Studien einigten. Im Anschluss wurden die Daten für jede eingeschlossene Studie extrahiert. Hierbei wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorien im induktiv-deduktiven Wechsel gebildet [22]. Bei der induktiven Kategorienbildung werden Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet [23]. Die deduktiven Kategorienbildung definiert die Kategorien vor der Datenanalyse [23] und nimmt Bezug auf das verwendete SPIDER-Schema. Als deduktiver Auswertungsrahmen diente die Typologie nach Sottas et al., welche Lehr-/Lernformate von IPLL in sechs aufeinander aufbauende Stufen klassifiziert [11]. Dabei steigt die Güte der Lehr-/Lernformate mit höherer Kategorie an [11] (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]). Die Typologie verdeutlicht, dass IPLL zunächst Grundlagen wie Wahrnehmen, Wertschätzen, Kommunizieren und Verstehen vermitteln müssen, um Voraussetzungen für den Erwerb taxonomisch höherer interprofessioneller Kompetenzen zu schaffen [11]. Für taxonomisch höhere Kompetenzen ist praxisbasiertes Lernen erforderlich [11].

Tabelle 3: Typologien von IPLL (in Anlehnung an [11])

Abbildung 1: Flussdiagramm der Literaturrecherche (in Anlehnung an [https://www.prisma-statement.org/prisma-2020-flow-diagram])

Anmerkung: n: Anzahl, EC: Ausschlusskriterium, EC 1: fehlender Bezug zu mindestens zwei Gesundheitsfachberufen, EC 2: kein Bezug zur Forschungsfrage, EC 3: die Publikation ist nicht in Deutschland verortet oder es wird kein Bezug zum deutschen Gesundheitssystem hergestellt

Insgesamt wurden fünf Kategorien für die Datenauswertung gebildet (siehe Anhang 1 [Anh. 1]). Diese waren „Thema“, „Lehrende“, „Lernende“, „Zeitlicher Rahmen“ und „Klassifikation in Anlehnung an Sottas et al. [11]“. Letztere konkretisiert das verwendete IPLL-Design.

Die Literaturrecherche wurde ausgedehnt, um Querschnittsthemen der Gesundheitsfachberufe in Deutschland zur identifizieren. Hierzu erfolgte eine Analyse der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Gesundheitsfachberufe in Deutschland. Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil durch die öffentliche Verfügbarkeit und die bundeseinheitlichen Regelungen eine größere thematische Abdeckung im Vergleich zu den in der Regel bundeslandspezifischen Rahmenlehrplänen für berufliche Schulen entsteht. Die Analyse fand von April 2023 bis Mai 2023 durch zwei Forschende statt. Auf der Internetseite „Gesetze im Internet“ [https://www.gesetze-im-internet.de/] wurden die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen folgender Gesundheitsfachberufe recherchiert:

- Pflegefachmann/-frau

- Physiotherapie

- Diätassistenz

- Ergotherapie

- Hebamme/Entbindungspfleger

- Logopädie

- Masseure und Masseurinnen sowie medizinische Bademeister*innen

- Technische Assistent*innen in der Medizin (MTA)

- Notfallsanitäter*innen

- Orthopist*innen

- Podolog*innen

- Pharmazeutisch-technische Assistent*innen (PTA)

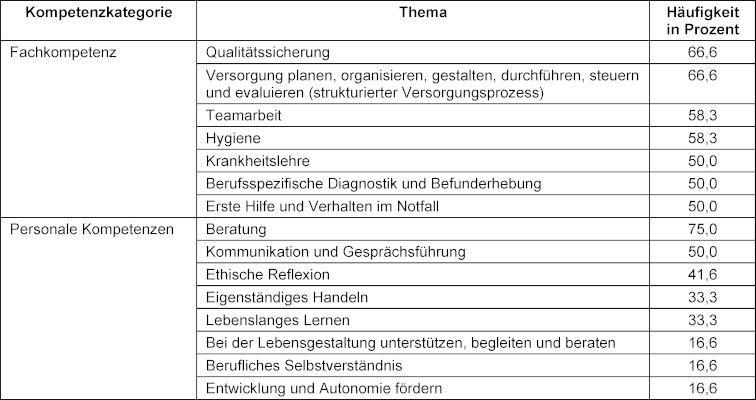

Die Daten wurden in Microsoft Excel übertragen und tabellarisch in Anlehnung an der Berufsordnung der Pflege geordnet. Dabei bot die Berufsordnung durch die Neuerungen des Pflegeberufegesetzes eine besondere Differenziertheit und Nähe zur aktuellen inhaltlichen Diskussion der IPLL. Die Kategorienbildung erfolgte deduktiv in Bezug auf die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV) (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]). Im Anschluss wurden die gebildeten Kategorien ausgezählt [24], [25].

Tabelle 4: Gemeinsame Ausbildungsinhalte der Gesundheitsfachberufe in Deutschland

3. Ergebnisse

Die Literaturrecherche ergab 10.290 Identifikationen. Davon wurden 425 Ergebnisse in die Vorauswahl eingeschlossen. Nach dem Screening der Titel und Zusammenfassungen wurden 31 Titel in die Volltextrecherche einbezogen. Insgesamt erfüllten 21 Titel die Einschlusskriterien und wurden in die integrative Literaturübersicht aufgenommen (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

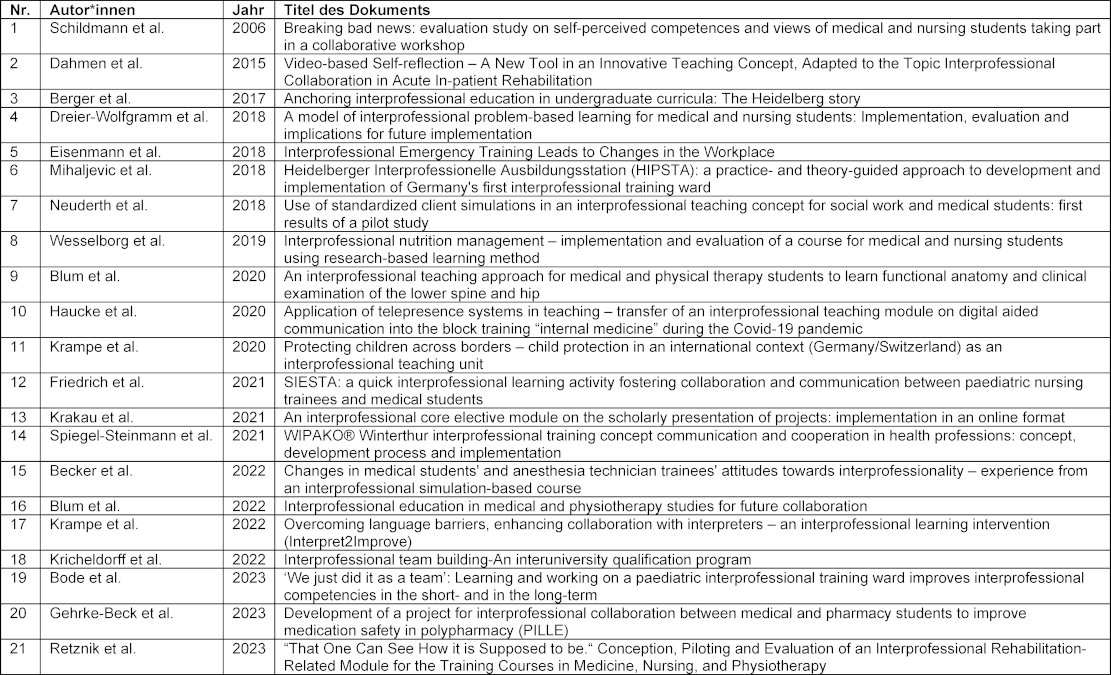

Davon sind 10 Texte englischsprachig und 11 Texte deutschsprachig bzw. in einer deutschsprachigen Version verfügbar. Der älteste inkludierte Titel wurde im Jahr 2006 veröffentlicht. Jeder der inkludierten Titel thematisiert Lehr-/Lernformate von IPLL für die Ausbildung und/oder das Studium von Gesundheitsfachberufen in Deutschland. Tabelle 5 [Tab. 5] gibt eine Übersicht zu den eingeschlossenen Titeln. Die Inhalte der Titel werden in Anhang 1 [Anh. 1] dargestellt. Allgemein weisen die Titel deutliche Unterschiede in Bezug auf die Methodik und die Dauer der IPLL-Interventionen auf. Die Interventionsdauer lag zwischen insgesamt 120 Minuten [26], [27], [28] bis zu einer Lehrveranstaltung mit zwei Semesterwochenstunden [29]. Am häufigsten finden IPLL zwischen beruflich Lernenden der Medizin (n=18) und Pflege (n=15) statt. In sieben der 21 inkludierten Titel erfolgt IPLL mit mehr als zwei Gesundheitsberufen. Die Konzeption und praktische Umsetzung von IPLL erfolgt meist durch Angehörige verschiedener Gesundheitsfachberufe. Es wird deutlich, dass IPLL in den inkludierten Titeln zwar durch eine Berufsgruppe gelehrt werden kann, sich aber mindestens an zwei Berufsgruppen von Lernenden richtet. Der Unterricht wird häufig über die Methodik des fallbezogenen Lehrens und Lernens gestaltet, wobei Simulationen genutzt werden [30], [31], [32], [33], [34], [35].

Tabelle 5: Überblick der inkludierten Publikationen

Die Analyse der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (N=12) erfolgte unter Bezugnahme auf den Deutschen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) [36] und den Themenbereichen der PflAPrV. Ausgehend von den Kompetenzdimensionen wurde die Häufigkeit gemeinsamer Ausbildungsinhalte erfasst (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]).

Als relevante Querschnittsthemen zeigten sich die Themen „Beratung“, „Qualitätssicherung“, „strukturierter Versorgungsprozess“, „Teamarbeit“ und „Hygiene“, wobei das Thema „Beratung“ in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen prozentual am häufigsten vertreten war. Die Themen soziale Kompetenzen oder die Herausbildung eines beruflichen Selbstverständnisses sind prozentual weniger vertreten.

4. Diskussion

Die Ergebnisse lassen sich differenzieren in Rahmenbedingungen für und inhaltliche Gestaltung von IPLL. Bezüglich der Rahmenbedingungen für IPLL zeigt sich, dass die didaktische und inhaltliche Konzeption sowie die Anwendung von IPLL häufig in Zusammenarbeit mehrerer Gesundheitsfachberufe stattfindet. Auch wenn es sich hier um ein konstruierendes Element von IPLL handelt, so muss dies betont werden, weil es in der Praxis durchaus Ausweichbewegungen gibt und der Versuch unternommen wird, IPLL monoprofessionell zu entwickeln und anzuwenden. Häufig werden IPLL zwischen beruflich Lernenden der Medizin (n=19) und Pflege (n=15) umgesetzt (siehe auch [12]). Dabei sind insbesondere die folgenden drei Querschnittsthemen relevant: „Beratung“, „Qualitätssicherung“ und „strukturierter Versorgungsprozess“. Die genannten Querschnittsthemen stellen am ehesten sicher, dass ein interprofessionelles Interesse für IPLL besteht. Diese Interpretation bestätigen sich auch mit Blick auf die internationalen Kompetenzrahmen der USA und Kanada [6], [7], welche eine ähnliche Betonung auf Kommunikation, Zusammenarbeit und Rollenklärung legen, was zentral für eine strukturierte Versorgung und Qualitätssicherung ist. Hierbei ist zu betonen, dass gemäß Sottas et al. zunächst Grundlagen (Wertschätzen, Wahrnehmen, Verstehen und Kommunizieren) vermittelt werden müssen, um taxonomisch höherwertiger interprofessionelle Kernkompetenzen auszubilden [2]. Eine solche grundlegende innere Haltung, verkörpert durch berufliches Selbstverständnis und soziale Kompetenzen, wird in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Gesundheitsberufe in Deutschland wenig hervorgehoben, was auf verschiedene Ursachen zurückzuführen ist. Zum einen liegt der Fokus der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen stark auf berufsspezifischem Fachwissen und technischen Fähigkeiten, da diese die Grundlage für Patient*innensicherheit und Versorgungsqualität bilden. Zum anderen sind die Ausbildungs- und Prüfungsordnungen auf die Vermittlung konkreter messbarer Kompetenzen ausgerichtet, während soziale Kompetenzen sowie das berufliche Selbstverständnis lediglich schwer zu operationalisieren und zu bewerten sind. Aus diesen Gründen werden die drei identifizierten Querschnittthemen der vorliegenden Arbeit als passend empfunden, um IPLL zu gestalten. Die Querschnittsthemen bieten eine Grundlage, auf der unterschiedliche Berufsgruppen ihre Perspektiven einbringen und voneinander lernen können, wodurch eine ganzheitliche Problemlösung und Teamarbeit gefördert werden. Die vorliegenden Studienergebnisse zeigen, dass IPLL-Anwendungen eine Dauer zwischen insgesamt 120 Minuten [27], [28], [29] bis zu einer Lehrveranstaltung mit zwei Semesterwochenstunden pro Woche [30] haben. Die Umsetzungsdauer ist stark vom Anwendungsmodell abhängig (siehe Anhang 1 [Anh. 1]) und ergibt sich daher vermutlich stärker aus der inhaltlichen Intention des IPLL. Hier scheint besonders die Umsetzungsvariante des IPLL von Bedeutung (z. B. Blockveranstaltung, Exkursion, Simulationstraining). Der Fallbezug etwa durch die Erstellung von Fallszenarien scheint bei IPLL das Mittel der Wahl, aber auch Simulationen werden genutzt [31], [32], [33], [34], [35], [36]. Diese Ergebnisse decken sich mit der systematischen Übersichtsarbeit von Aldriwesh et al., in der simulationsbasiertes Lernen, E-Learning und problembasiertes Lernen als am häufigsten genannte Lehr-/Lernformate für IPLL identifiziert wurden [13].

Die inhaltliche Gestaltung von IPLL sollte sich an der Typologie nach Sottas et al. orientieren [11]. Dabei können mehrere Klassifikationsstufen bedient werden, wenn verschiedene Lehrformate genutzt werden. Die vorliegenden Ergebnisse deuten darauf hin, dass IPLL am häufigsten (neun Nennungen) auf dem niedrigen Niveau des austauschbasierten Lernens erfolgen [27], [28], [29], [30], [32], [34], [37], [38], [39]. Hinsichtlich der Gründe liegt die Vermutung nahe, dass die IPLL auf dieser Klassifikationsstufe am wenigsten ausdifferenziert vorbereitet werden müssen. Das nächste relevante Niveau, das mit mehreren Nennungen identifiziert werden konnte, ist die vierte Stufe des simulationsbasierten Lernens (acht Studien [31], [33], [34], [35], [40], [41], [42], [43]. In der Simulation besteht die Chance, differenziertere Kompetenzen und anspruchsvollere Anforderungsniveaus über IPLL zu vermitteln. Die sechste und höchste Klassifikationsstufe von IPLL bildet das späteren Arbeitsumfeld realitätsnah ab (vier Studien [36], [44], [45], [46]. IPLL scheinen damit sogar für die Ausbildung komplexer beruflicher Situationen geeignet.

Insgesamt lassen sich die Ergebnisse in einem Dreischritt aus Basisqualifikation, thematischer Vertiefung und komplexer Zusammenführung beruflicher Praxis differenzieren. Daher ist es auch folgerichtig, dass keine Befunde über einen geeigneten Zeitpunkt von IPLL in Ausbildung und Studium gefunden wurden [11], [47]. Unklar bleibt, wie die Lücken der Umsetzung des dritten und fünften Niveaus interpretiert werden können. Möglicherweise sind IPLL im Rahmen des dritten und fünften Klassifikationsgrades mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden, weshalb in der beruflichen Bildung eher auf simulationsbasiertes Lernen und praxisbasiertes Lernen zurückgegriffen werden könnte. Bezüglich der Gruppengröße berichten drei der inkludierten Studien [30], [40], [43] explizit von Kleingruppenarbeit im Rahmen von IPLL. Das deckt sich mit den Forderungen von Nock [17], welcher ebenfalls empfiehlt, dass IPLL in Kleingruppen erfolgen sollten und Massenveranstaltungen zu vermeiden seien. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit diesbezüglich keine breite Datenbasis identifiziert wurde, so scheint es naheliegend, IPLL in kleineren Gruppen umzusetzen, weil dadurch eher sichergestellt werden kann, dass die Professionen in einen interprofessionellen Austausch kommen. Schließlich empfiehlt die Literatur eine lernzielorientierte Rückwärtsplanung (Backward Design) [48], [49] von IPLL [50], wodurch die Abstimmung von Kurszielen, Inhalten und Aufgaben sichergestellt werden soll [49].

Für die vorliegenden Ergebnisse bestehen verschiedene Limitationen. So kann es bei einer integrativen Literaturübersicht wie dieser, zu Verzerrungen bei der Auswahl der Kriterien, der Suchmethodik und der Datenanalyse kommen. Die hier durchgeführte Literatursuche umfasst nur deutsch- und englischsprachige Publikationen in ausgewählten Datenbanken. Die Einbeziehung weiterer Sprachen, Datenbanken sowie zusätzlicher Suchbegriffe könnte zu einer Erhöhung der einzuschließenden Literatur führen und daher andere Ergebnisschwerpunkte generieren. Die Methodik des integrativen Reviews steht mitunter in der Kritik durch die die Synthese unterschiedlicher Forschungsansätze schwer auswertbar und interpretierbar zu sein [51]. Jedoch wurde gerade vor dem Hintergrund der heterogenen Studienlage das integrative Potential des Reviews als zielführend beurteilt, um ein möglichst breites Bild über IPLL zu gewinnen. Dennoch können bei der verbindenden Interpretation Ungenauigkeiten entstanden sein.

5. Schlussfolgerung

Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse richtet sich der Einsatz von IPLL nach dem zeitlich geeigneten Moment, der Einbettung in den Unterricht sowie der intendierten Zielsetzung in der Ausbildung [11]. Einem hohen Stellenwert kommt der curricularen Einbettung von IPLL zu, da so interprofessionelle Kompetenzen über einen langen Zeitraum aufgebaut und systematisch taxonomisch höhere Kompetenzniveaus auf den vorangegangenen ‚Grundlagen‘ aufgebaut werden können [11]. Ein einziger Kurs oder ein einziges Modul reichen daher nicht aus, um angemessene interprofessionelle Kompetenzen auszubilden [11].

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die IPLL-Umsetzung in Deutschland Lücken aufweist. Zum einen finden IPLL häufig nur zwischen wenigen Gesundheitsfachberufen statt, was einer Vermittlung komplexer interprofessioneller Kompetenzen entgegensteht. Zum anderen erfolgen IPLL, in Anlehnung an die Klassifikationsstufen nach Sottas et al., kaum in Form des beobachtungsbasierten Lernens und handlungsbasierten Lernens. Hier bedarf es verstärkter Umsetzungsvorhaben von Bildungseinrichtungen, um diese Lücke zu schließen und Voraussetzungen für den Erwerb taxonomisch höherer interprofessioneller Kompetenzen zu schaffen. Um Bildungseinrichtungen bei diesem Vorhaben zu unterstützen, sollten einrichtungsspezifische Umsetzungen von IPLL sowie Präferenzen und Bedürfnisse von Lehrenden identifiziert werden. Darüber hinaus steht die genauere Erforschung der Effekte von IPLL bezüglich des Learning Outcome noch aus. Hier wäre das Ziel, effektive Umsetzungsvarianten von IPLL zu identifizieren. Dafür erscheinen besonders die Perspektiven von Lehrenden und Lernenden, Daten zu langfristigen Effekten von IPLL [17] sowie der Transfer von IPLL in die berufliche Praxis [51] relevant. Für solche Evaluationen sollten einrichtungsübergreifende Evaluationsinstrumente (z. B. FILE) verwendet werden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen [51].

Schließlich könnten Gesetzgebungen wie das Pflegekompetenzgesetz, dessen Eckpunkte 2023 vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlicht wurden, zu einer höheren Verbindlichkeit für IPLL in der Ausbildung sorgen und damit förderlich für einen Zirkelschluss von IPLL-Umsetzung und -Beforschung sein.

Anmerkung

1Das Projekt Campus BWP MV zielte auf die Umsetzung einer bundeslandweiten phasenübergreifenden Gesamtstrategie der Lehrer*innenbildung in Mecklenburg-Vorpommern in Hinblick auf die drei Qualitätssicherungs-, Qualitätsentwicklungs- sowie Kooperations- und Vernetzungsbereiche Individuum, Struktur und Qualität ab.

Abkürzungen

- IPEC = Interprofessional Education Collaborative

- IPLL = Interprofessionelles Lehren und Lernen

- OER = Open Educational Resources

- PflAPrV = Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Pflegeberufe

Förderung

Die vorliegende Arbeit ist Teil des Verbundprojektes „CAMPUS BWP MV“. Das Projekt wurde im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Förderkennzeichen: 01JA2023A.

ORCIDs der Autor*innen

- Jann Niklas Vogel: [0000-0002-8937-6172]

- Rebecca Schnaak: [0009-0005-6127-1861]

- Matthias Müller: [0000-0001-5694-0083]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege. Resilienz im Gesundheitswesen: Wege zur Bewältigung künftiger Krisen: Gutachten 2023. Berlin: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft; 2023. p.600. Zugänglich unter/available from: https://www.svr-gesundheit.de/publikationen/gutachten-2023/[2] Sottas B, Kissmann S, Brügger S. Interprofessionelle Ausbildung (IPE): Erfolgsfaktoren – Messinstrument – Best Practice Beispiele. Bourguillon: sottas formative works; 2016. Zugänglich unter/available from: https://formative-works.ch/?publikation=sottas-b-kissmann-s-bruegger-s-2016-interprofessionelle-ausbildung-ipe-erfolgsfaktoren-messinstrument-best-practice-beispiele-expertenbericht-fuer-das-bundesamt-fuer-ges

[3] Walkenhorst U, Hollweg W. Interprofessionelles Lehren und Lernen in den Gesundheitsberufen. In: Darmann-Finck I, Sahmel KH, editors. Pädagogik im Gesundheitswesen. Springer Reference Pflege – Therapie – Gesundheit. 104. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2022. p.1-16. DOI: 10.1007/978-3-662-61428-0_18-1

[4] Reeves S, Pelone F, Harrison R, Goldman J, Zwarenstein M. Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2017;6(6):CD000072. DOI: 10.1002/14651858.CD000072.pub3

[5] Bosch B, Mansell H. Interprofessional collaboration in health care: Lessons to be learned from competitive sports. Can Pharm J (Ott). 2015;148(4):176-179. DOI: 10.1177/1715163515588106

[6] Interprofessional Education Collaborative. IPEC Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice: Version 3. Washington (DC): IPEC; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.ipecollaborative.org/ipec-core-competencies

[7] Canadian Interprofessional Health Collaborative. A National Interprofessional Competency Framework. Vancouver (BC): Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC); 2010. Zugänglich unter/available from: https://phabc.org/wp-content/uploads/2015/07/CIHC-National-Interprofessional-Competency-Framework.pdf

[8] Government information UK, Department of Health & Social Care. Integration and Innovation: Working together to improve health and social care for all. London: GOV.uk; 2021. p.80. Zugänglich unter/available from: https://www.gov.uk/government/publications/working-together-to-improve-health-and-social-care-for-all/integration-and-innovation-working-together-to-improve-health-and-social-care-for-all-html-version

[9] World Health Organization. Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice. Geneva: World Health Organization (WHO); 2010. Zugänglich unter/available from: https://www.who.int/publications/i/item/framework-for-action-on-interprofessional-education-collaborative-practice

[10] Bundesministerium für Gesundheit. Masterplan Medizinstudium 2020. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit; 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/2017-03-31_masterplan-beschlusstext.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[11] Sottas B, Kissmann S, Brügger S. Interprofessionelle Ausbildung (IPE): Erfolgsfaktoren – Messinstrument – Best Practice Beispiele. Bourguillon: sottas formative works; 2017.

[12] Ewers M, Paradis E, Herinek D. Interprofessionelles Lernen, Lehren und Arbeiten - Einleitende Überlegungen. In: Ewers M, Paradis E, Herinek D, editors. Interprofessionelles Lernen, Lehren und Arbeiten. Weinheim: Beltz; 2019.

[13] Aldriwesh MG, Alyousif SM, Alharbi NS. Undergraduate-level teaching and learning approaches for interprofessional education in the health professions: A systematic review. BMC Med Educ. 2022;22(1):13. DOI: 10.1186/s12909-021-03073-0

[14] Cichon I, Klapper B. Interprofessionelle Ausbildungsansätze in der Medizin [Interprofessional approaches in undergraduate medical education]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2018;61(2):195-200. DOI: 10.1007/s00103-017-2672-0

[15] Ewers M, Herinek D. Gesundheit ist Teamarbeit. Gesundheit Gesellschaft. 2020;23(2):27-30. Zugänglich unter/available from: https://www.gg-digital.de/2020/02/gesundheit-ist-teamarbeit/index.html

[16] Walkenhorst U, Mahler C, Aistleithner R, Hahn EG, Kaap-Fröhlich S, Karstens S, Reiber K, Stock-Schröer B, Sottas B. Position statement GMA Committee--"Interprofessional Education for the Health Care Professions". GMS Z Med Ausbild. 2015;32(2):Doc22. DOI: 10.3205/zma000964

[17] Nock L. Handlungshilfe zur Entwicklung von interprofessionellen Lehrveranstaltungen in den Gesundheitsfachberufen. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung; 2016.

[18] Sturma A, Ritschl V, Dennhardt S, Stamm T. Reviews. In: Ritschl V, Weigl R, Stamm T, editors. Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. Studium Pflege, Therapie, Gesundheit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2016. p.207-221. DOI: 10.1007/978-3-662-49908-5_8

[19] Nordhausen T, Hirt J. Manual zur Literaturrecherche in Fachdatenbanken. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; 2020. p.493.

[20] Simon M. Dazu gibt es nichts!? Die Kunst der Literaturrecherche. In: Panfil EM, editor. Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege. 3. Aufl. Bern: Hogrefe Verlag (ehemals Hans Huber); 2018. p.171-198.

[21] Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. PLoS Med. 2009;6(7):e1000097. DOI: 10.1371/journal.pmed.1000097

[22] Schreier M. Varianten qualitativer Inhaltsanalyse: ein Wegweiser im Dickicht der Begrifflichkeiten. Forum Qual Sozialforsch. 2014;15(1):27. DOI: 10.17169/fqs-15.1.2043

[23] Kuckartz U, Rädiker S. Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden. 5. Auflage ed. Weinheim, Basel: Beltz Juventa; 2022. p.274.

[24] Mayring P. Qualitative content analysis: A step-by-step guide. Thousand Oaks (KA): SAGE; 2022. p.224.

[25] Reichertz J. Qualitative und interpretative Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; 2016. DOI: 10.1007/978-3-658-13462-4

[26] Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, Shamseer L, Tetzlaff JM, Akl EA, Brennan SE, Chou R, Glenville J, Grimshaw JM, Hróbjartsson A, Lalu MM, LI T, Loder EW, Mayo-Wilson E, McDonald S, McGuinness LA, Stewart LA, Thomas J, Tricco AC, Welch VA, Whiting P, Moher D. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ. 2021;372:n71. DOI: 10.1136/bmj.n71

[27] González Blum C, Richter R, Fuchs R, Sandeck F, Kunz K, Heermann S. Interprofessional education in medical and physiotherapy studies for future collaboration. Ann Anat. 2022;240:151850. DOI: 10.1016/j.aanat.2021.151850

[28] González Blum C, Richter R, Fuchs R, Sandeck F, Heermann S. An interprofessional teaching approach for medical and physical therapy students to learn functional anatomy and clinical examination of the lower spine and hip. Ann Anat. 2020;231:151534. DOI: 10.1016/j.aanat.2020.151534

[29] Friedrich S, Straub C, Bode SFN, Heinzmann A. SIESTA: A quick interprofessional learning activity fostering collaboration and communication between paediatric nursing trainees and medical students. BMC Med Educ. 2021;21(1):475. DOI: 10.1186/s12909-021-02880-9

[30] Wesselborg B, Hoenen M, Adam-Paffrath R, Kuske S, Schendel L, Grünewald M, Wilm S, Rotthoff T. Interprofessional nutrition management - implementation and evaluation of a course for medical and nursing students using research-based learning method. GMS J Med Educ. 2019;36(6):Doc68. DOI: 10.3205/zma001276

[31] Eisenmann D, Stroben F, Gerken JD, Exadaktylos AK, Machner M, Hautz WE. Interprofessional Emergency Training Leads to Changes in the Workplace. West J Emerg Med. 2018;19(1):185-192. DOI: 10.5811/westjem.2017.11.35275

[32] Neuderth S, Lukasczik M, Thierolf A, Wolf H-D, van Oorschot B, König S, Unz D, Henking T. Use of standardized client simulations in an interprofessional teaching concept for social work and medical students: First results of a pilot study. Social Work Educ. 2018;38(1):75-88. DOI: 10.1080/02615479.2018.1524455

[33] Spiegel-Steinmann B, Feusi E, Wieber F, Huber M. WIPAKO® Winterthur interprofessional training concept "communication and cooperation in health professions": Concept, development process and implementation. GMS J Med Educ. 2021;38(3):Doc64. DOI: 10.3205/zma001460

[34] Becker V, Jedlicska N, Scheide L, Nest A, Kratzer S, Hinzmann D, Wijnen-Meijer M, Berberat PO, Haseneder R. Changes in medical students´ and anesthesia technician trainees´ attitudes towards interprofessionality - experience from an interprofessional simulation-based course. BMC Med Educ. 2022;22(1):273. DOI: 10.1186/s12909-022-03350-6

[35] Krampe F, Fabry G, Langer T. Overcoming language barriers, enhancing collaboration with interpreters - an interprofessional learning intervention (Interpret2Improve). BMC Med Educ. 2022;22(1):170. DOI: 10.1186/s12909-022-03213-0

[36] Gehrke-Beck S, Petersen M, Herrmann WJ, Zimmermann N, Daub E, Seeger J, Schulz J, Czimmeck C, Lauterbach N, Peters H, Kloft C, Schulz M, Siebenbrodt I, Behrend R. Development of a project for interprofessional collaboration between medical and pharmacy students to improve medication safety in polypharmacy (PILLE). GMS J Med Educ. 2023;40(1):Doc3. DOI: 10.3205/zma001585

[37] Schildmann J, Härlein J, Burchardi N, Schlögl M, Vollmann J. Breaking bad news: Evaluation study on self-perceived competences and views of medical and nursing students taking part in a collaborative workshop. Support Care Cancer. 2006;14(11):1157-1161. DOI: 10.1007/s00520-006-0064-3

[38] Berger S, Goetz K, Leowardi-Bauer C, Schultz JH, Szecsenyi J, Mahler C. Anchoring interprofessional education in undergraduate curricula: The Heidelberg story. J Interprof Care. 2017;31(2):175-179. DOI: 10.1080/13561820.2016.1240156

[39] Krampe F, Peters S, Straub C, Bode S. Protecting children across borders - child protection in an international context (Germany/Switzerland) as an interprofessional teaching unit. GMS J Med Educ. 2020;37(1):Doc4. DOI: 10.3205/zma001297

[40] Dahmen U, Loudovici-Krug D, Schulze C, Veit A, Eiselt M, Smolenski U. Videobasierte Selbstreflexion – ein neues Tool in einem innovativen Lehrkonzept zum Thema „Interprofessionelle Zusammenarbeit in der stationären Frührehabilitation“. Z Physiother. 2015;25(04):195-202. DOI: 10.1055/s-0035-1548844

[41] Haucke E, Walldorf J, Ludwig C, Buhtz C, Stoevesandt D, Clever K. Application of telepresence systems in teaching - transfer of an interprofessional teaching module on digital aided communication into the block training "internal medicine" during the Covid-19 pandemic. GMS J Med Educ. 2020;37(7):Doc84. DOI: 10.3205/zma001377

[42] Kricheldorff C, Heimbach B, Himmelsbach I, Schumann H. Interprofessionelle Teambildung – ein hochschulübergreifendes Qualifizierungsprogramm [Interprofessional team building-An interuniversity qualification program]. Z Gerontol Geriatr. 2022;55(3):197-203. DOI: 10.1007/s00391-022-02021-x

[43] Retznik L, Haucke E, Schmidt E, Mau W. „Dass man mal sieht, wie es eigentlich sein sollte.“ Konzeption, Pilotierung und Evaluation eines interprofessionellen rehabilitationsbezogenen Moduls für die Medizin, Pflege und Physiotherapie ["That One Can See How it is Supposed to be." Conception, Piloting and Evaluation of an Interprofessional Rehabilitation-Related Module for the Training Courses in Medicine, Nursing, and Physiotherapy]. Rehabilitation (Stuttg). 2023;62(3):174-185. DOI: 10.1055/a-1930-5782

[44] Dreier-Wolfgramm A, Homeyer S, Oppermann RF, Hoffmann W. A model of interprofessional problem-based learning for medical and nursing students: Implementation, evaluation and implications for future implementation. GMS J Med Educ. 2018;35(1):Doc13. DOI: 10.3205/zma001160

[45] Mihaljevic AL, Schmidt J, Mitzkat A, Probst P, Kenngott T, Mink J, Fink CA, Ballhausen A, Chen J, Cetin A, Murrmann L, Müller G, Mahler C, Götsch B, Trierweiler-Hauke B. Heidelberger Interprofessionelle Ausbildungsstation (HIPSTA): A practice- and theory-guided approach to development and implementation of Germany's first interprofessional training ward. GMS J Med Educ. 2018;35(3):Doc33. DOI: 10.3205/zma001179

[46] Bode SF, Friedrich S, Straub C. 'We just did it as a team': Learning and working on a paediatric interprofessional training ward improves interprofessional competencies in the short- and in the long-term. Med Teach. 2023;45(3):264-271. DOI: 10.1080/0142159X.2022.2128998

[47] Reichel K, Herinek D. Interprofessionelles Lehren und Lernen - Klärung und Orientierung. Kooperativ Lehren, Lernen und Arbeiten in den Gesundheitsprofessionen: Das Projekt interTUT. Berlin: Charité - Universitätsmedizin Berlin; 2017. p.9-26.

[48] Kelting-Gibson LM. Comparison of Curriculum Development Practices. Educ Res Quart. 2005;29(1):26-36.

[49] Wiggins GP, McTighe J. Understanding by design. 2nd ed. Upper Saddle River; Columbus: Pearson Merrill Prentice Hall; 2006. p.XI, 370.

[50] Spaulding EM, Marvel FA, Jacob E, Rahman A, Hansen BR, Hanyok LA, Martin SS, Han HR. Interprofessional education and collaboration among healthcare students and professionals: A systematic review and call for action. J Interprof Care. 2021;35(4):612-621. DOI: 10.1080/13561820.2019.1697214

[51] Kaap-Fröhlich S, Ulrich G, Wershofen B, Ahles J, Behrend R, Handgraaf M, Mitzkat A, Oberhauser H, Scherer T, Schlicker A, Straub C, Waury Eicher R, Wesselborg B, Witti M, Huber M, Bode SF. Position paper of the GMA Committee Interprofessional Education in the Health Professions - current status and outlook. GMS J Med Educ. 2022;39(2):Doc17. DOI: 10.3205/zma001538

[52] Arbeitskreis Deutscher Qualifikationsrahmen (AK DQR). Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung; 2011. Zugänglich unter/available from: https://www.dqr.de/dqr/shareddocs/downloads/media/content/der_deutsche_qualifikationsrahmen_fue_lebenslanges_lernen.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Anhänge

| Anhang 1 | Auswertungsergebnisse der inkludierten Publikationen (Anhang_1.pdf, application/pdf, 155.85 KBytes) |