[Evaluation eines Kommunikationstrainings im Skills-Lab anhand kommunikativer Selbstwirksamkeit im Bachelorstudiengang Psychologie]

Maren Menzel 1Swetlana Philipp 2

Katrin Schulz 1

Thomas Fankhänel 1

Sabine Rehmer 1

Susanne Hardecker 1

Dorothea Portius 1,3,4

Sara Ramminger 1

Ulrike Zergiebel 1

Maximilian Schochow 1

Hiltraut Paridon 1,5

Sylvia Sänger 1

Anja Trummer 1

Alexander Ernst 1

Sandra Meusel 1,6

Katharina Wick 1,7

1 SRH University of Applied Science Heidelberg, Campus Gera, Gera, Deutschland

2 Universitätsklinikum Jena, Institut für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie, Jena, Deutschland

3 Duale Hochschule Baden-Württemberg, Heilbronn, Deutschland

4 Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Deutschland

5 Hochschule Fresenius, Idstein, Deutschland

6 Hochschule Nordhausen, Nordhausen, Deutschland

7 Duale Hochschule Gera-Eisenach, Gera, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein einmaliges Kommunikationstraining zu erproben und zu evaluieren.

Methodik: Der Fokus der Evaluation liegt bei der selbsteingeschätzten kommunikativen Selbstwirksamkeit (SE-12) von Studierenden im Bachelorstudiengang Psychologie vor und nach der Absolvierung eines Kommunikationstrainings im Skills-Lab, bei welchem Schauspielpatient:innen zum Einsatz kommen. Weiterhin soll das Kommunikationstraining von den Studierenden bewertet und sowohl positive Aspekte als auch Verbesserungsvorschläge erfasst werden. Dazu wird eine quantitative Studie mit quasi- experimentellem Design und einer retrospektiven Prä-Post-Messung (Then-Test) durchgeführt. Die Stichprobe besteht aus 16 Studierenden des Bachelorstudiengangs Psychologie an der SRH Hochschule für Gesundheit (Alter: M=20,9, SD=1,7; 87,5% weiblich). Die vorliegenden Daten werden sowohl deskriptiv als auch mithilfe von t-Tests ausgewertet.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen, dass Studierende, die ein Kommunikationstraining absolviert haben, eine signifikant höhere kommunikative Selbstwirksamkeit angeben als vor dem Kommunikationstraining (t(15)=-6,04, p<.001, d=.75). Zudem wird das Kommunikationstraining von den Studierenden positiv bewertet.

Schlussfolgerung: Aus den Ergebnissen lässt sich für diese Durchführung ableiten, dass simulationsbasierte Kommunikationstrainings einen positiven Einfluss auf die kommunikative Selbstwirksamkeit von Psychologiestudierenden haben können und positiv eingeschätzt werden. Ein Kommunikationstraining kann als wichtiger Beitrag zur geforderten Vermittlung berufsrelevanter Kompetenzen bei Psychologiestudierenden angesehen werden, um sie auf die berufliche Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt vorzubereiten.

Schlüsselwörter

kommunikative Selbstwirksamkeit, Kommunikationstraining, simulationsbasiertes Training, Schauspielpatient*innen, Skills-Lab, praxisorientiertes Studium

1. Einleitung

Kommunikative Kompetenzen werden als unverzichtbare Schlüsselkompetenzen für gelingende Gespräche und als zentrale Grundlage für jegliches Handeln in Gesundheitsberufen beschrieben [1], [2]. Die Fähigkeit, professionell zu kommunizieren, ermöglicht es, Gespräche kompetent zu steuern und eine Situation angemessen einschätzen zu können sowie die Reaktion der eigenen Absicht verbal und nonverbal adäquat zum Ausdruck zu bringen [3], [4]. Darauf basierend, kann die kommunikative Kompetenz in der Gesprächsführung als wichtiges Instrument von Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen angesehen werden [5]. Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie [6] schreibt der Vermittlung von Soft Skills wie Gesprächstechniken eine besondere Bedeutung zu und empfiehlt daher die Möglichkeiten zur Vermittlung dieser Kompetenzen in jeder Art von Lehrveranstaltung im Bachelor- und Masterstudiengang zu prüfen. Eine besonders praxisnahe Möglichkeit besteht aus simulationsbasierten Trainings. Diese sind bereits im Studium der Humanmedizin fester Bestandteil vieler Curricula [7], während sie in der Lehre der klinischen Psychologie und Psychotherapie als neuartig und innovativ beschrieben werden [8].

1.1. Simulationsbasierte Trainings

Simulationen stellen in der beruflichen Ausbildung Nachbildungen von Aufgaben, Fähigkeiten oder Fertigkeiten dar, die für die praktische Tätigkeit erforderlich sind [9]. Dabei können Kompetenzen unterschiedlicher Bereiche trainiert und evaluiert werden [8], [9], [10]. Die Umsetzung simulationsbasierter Trainings findet in der Regel in sogenannten Skills-Labs statt. Skills-Labs sind speziell ausgestattete Trainingseinrichtungen, in denen berufspraktische Fähigkeiten und Fertigkeiten standardisiert vermittelt und eingeübt werden können [11]. Skills-Labs bieten einen sicheren und fehlertoleranten Rahmen, um klinische Fertigkeiten in verschiedenen Szenarien zu trainieren, sodass Patient*innen nicht gefährdet werden [12], [13]. Die räumlichen und technischen Anforderungen eines Skills-Labs, sowie Hinweise zur Vorbereitung und curricularen Implementierung werden durch Pierre & Breuer [14] ausführlich beschrieben. Bei simulationsbasierten Trainings werden unter anderem mit Hilfe von Simulationspuppen von Frühgeborenen, Säuglingen und Erwachsenen praktische Fertigkeiten, wie diagnostische, interventionelle und operative Techniken realitätsnah dargestellt und trainiert [14]. Zudem ist es möglich, mithilfe von Schauspielpatient*innen verschiedene Gesprächssituationen und Erkrankungen zu simulieren, sodass neben technischen Fertigkeiten auch zwischenmenschliche und kommunikative Kompetenzen bereits früh im Studium erworben und gefestigt werden [8], [14], [15], [16]. Dafür werden Laien oder professionelle Schauspieler*innen ausgewählt und geschult, um eine bestimmte Rolle von Patient*innen in einer Gesprächssituation einzunehmen [16], [17]. Es kann in diesem Zusammenhang auch von standardisierten Patient*innen gesprochen werden, da in jeder Simulation die gleichen Verhaltensmuster, Symptome, Persönlichkeitsmerkmale und Kommunikationsansätze dargestellt werden [12], [18]. Zwar können Schauspieler*innen auch Rollen von Angehörigen oder Kolleg*innen einnehmen, jedoch findet dies in der Lehre selten statt, weshalb allgemein von Schauspielpatient*innen (SP) gesprochen werden kann [17]. Während SP im Studium der Humanmedizin national seit der Approbationsordnung von 2002 [14], [17], aber auch international [19] fester Bestandteil innerhalb der Curricula in Form von verschiedenen Lehr- und Prüfszenarien sind, finden sie in der Psychologie in deutlich geringerem Umfang Anwendung [8]. In der psychologischen Hochschullehre kamen bisher vor allem unstandardisierte Rollenspiele zum Einsatz. Ein Nachteil dieser Methode besteht darin, dass Studierende ihre Rolle meist spontan und ohne vorherige Schulung einnehmen müssen, wodurch eine große Variablität in der Ausgestaltung besteht. Zudem befinden sich die Studierenden in einem vertrauten sozialen Umfeld, was gegebenenfalls zu einem wenig authentischen Verhalten führt. Somit stellt sich die Simulation in Rollenspielen für therapeutische Gespräche als begrenzt geeignet dar [20].

Yu et al. [21] konnten zeigen, dass Medizinstudierende nach einem Simulationstraining ein geringeres Angstniveau und ein höheres Selbstvertrauen hinsichtlich der Patientenkommunikation und körperlichen Untersuchung angaben als vor dem Training. In einer weiteren Befragung bei Medizinstudierenden schätzten 96,7% der Befragten den Einsatz von SP in einem Anamnesekurs als praxisbezogen und hilfreich ein [22]. Dies bestätigen auch Eckel et al. [23], indem sie zeigen konnten, dass Medizinstudierende den Einsatz von SP zum Training kommunikativer Kompetenzen in den Fächern Psychotherapie, Medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychiatrie überwiegend als authentisch und positiv bewerten und einen subjektiven Lernzuwachs wahrnehmen. Das Training kommunikativer Kompetenzen kann sich außerdem positiv auf die Selbstwirksamkeit von Fachkräften auswirken [24]. Eine besondere Effektivität simulationsbasierter Trainingsprogramme für die Selbstwirksamkeit kommunikativer Kompetenzen von Gesundheitspersonal wurde in mehreren Arbeiten beschrieben [24], [25], [26].

1.2. Zielsetzung der Arbeit

Aufgrund des in 2020 reformierten Psychotherapiegesetzes wird verstärkt auf praxisorientierte Lehre in der klinisch-psychologischen Ausbildung im Rahmen des Psychologiestudiums Wert gelegt [27], in der mittels SP therapeutische Kompetenzen erworben werden können. Zudem sieht das Psychotherapiegesetz den Einsatz von SP innerhalb einer anwendungsorientierten Parcoursprüfung zum Abschluss des Masterstudiengangs „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ vor [27]. Brakemeier et al. [28] erprobten bereits den Einsatz von SP im Rahmen einer Parcoursprüfung in der psychotherapeutischen Approbation. Alpers et al. [20] untersuchten die Auswirkung des Einsatzes von SP im Gesprächsführungspraktikum im Masterstudiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ auf die selbst wahrgenommene therapeutische Kompetenz. Es zeigte sich eine erhöhte therapeutische Selbstwirksamkeit nach einem zweitägigen Blockseminar. Bei Alpers et al. [20] bleibt die Frage offen, wie viele Durchläufe benötigt werden, um die Selbstwirksamkeit zu steigern und welche Standards für den Einsatz von SP im Psychotherapie-Master benötigt werden. Um zu überprüfen, ob bereits die frühzeitige einmalige Anwendung simulationsbasierter Trainings im Bachelor-Studium eine positive Auswirkung auf die kommunikative Selbstwirksamkeit Psychologiestudierender hat, wurde im Rahmen einer Pilotstudie eine Skills-Lab-Station entwickelt und evaluiert. Zudem wurde untersucht, wie Studierende das Kommunikationstraining im Skills-Lab beurteilen, um anhand der Rückmeldungen Anpassungen vorzunehmen und auf dieser Grundlage weitere Stationen im Curriculum zu implementieren.

2. Methoden

2.1. Vorgehensweise

Im Rahmen der vorliegenden Pilotstudie zum Aufbau einer ersten Skills-Lab-Station an der SRH Hochschule für Gesundheit wurde ein 60-minütiges Kommunikationstraining im Bachelorstudiengang Psychologie, Modul „Klinische Interventionen“, entwickelt. An der SRH Hochschule für Gesundheit war zuvor kein Skills-Lab vorhanden. Da die räumlichen Anforderungen an ein Kommunikationstraining gering sind, konnte ein bestehender Raum der Hochschule als einzelne Station für ein Kommunikationstraining umfunktioniert werden. Das Kommunikationstraining sollte den Studierenden ermöglichen, ein Gespräch mit einer depressiven Patientin in einer stationären Rehabilitationseinrichtung zu üben und dazu ein Feedback zu erhalten, um die kommunikative Selbstwirksamkeit zu steigern. Das Trainingskonzept beinhaltete eine Rollenanleitung, eine Rollenmaske und einen Feedbackbogen für die SP sowie eine Aufgabenstellung für die Studierenden. Zudem wurde ein Feedbackbogen und eine Raumcheckliste für die Tutorin (Psychologiestudierende im 6. Semester) konzipiert. Es handelt sich dabei um bereits erprobte Materialien, die in Anlehnung an bestehende Kommunikationssituationen entwickelt wurden. Der Feedbackbogen dient dabei als Orientierung während des Feedbacks und nicht als feststehendes Beurteilungsmaß. Die Materialien finden sich unter dem QR-Code in Abbildung 1 [Abb. 1] oder sind verfügbar unter [https://me-qr.com/CRjKH1m4] und wurden in der Schulung der SP vorgestellt und eingebunden. Dabei ist zu beachten, dass für jede Station und für jede Schauspielrolle eine individuelle Anpassung der Materialien erforderlich ist ebenso wie eine ausführliche Schulung (siehe Anhang 1 [Anh. 1]).

Abbildung 1: QR-Code für Materialien der Schulung und Trainingsdurchführung

2.2. Ablauf

Zwischen Oktober 2022 und März 2023 erfolge die Materialentwicklung des Kommunikationstrainings. Für die Rolle der SP wurden vier Laienschauspielerinnen rekrutiert, die nicht der Studierendenkohorte angehörten. Die SP und die Tutorin des Kommunikationstrainings erhielten eine Ganztagsschulung durch eine Mitarbeiterin des Instituts für Psychosoziale Medizin, Psychotherapie und Psychoonkologie vom Universitätsklinikum Jena, wo bereits seit 2011 SP für das dortige Skills-Lab und weitere Lehrveranstaltungen ausgebildet werden. Die Tutorin wurde ebenfalls darin geschult, die Kommunikationstrainingssituation anleiten zu können und bei bestehenden Unsicherheiten der Studierenden Hilfestellung geben zu können. Zudem wurde ein Feedbacktraining und abschließend ein Probedurchlauf des Gesprächs durchgeführt, bei dem alle SP und die Skills-Lab-Verantwortlichen anwesend waren, um eine Rückmeldung zu geben.

Eine Woche vor Beginn des Kommunikationstrainings nahmen die Studierenden des 4. Semesters an der Einführungsvorlesung des Moduls „Klinische Interventionen“ teil. Dabei wurden erste Instruktionen zum Zeitrahmen und den inhaltlichen Anforderungen des Kommunikationstrainings gegeben. Das Kommunikationstraining fand anschließend im Zeitraum vom 16.05.2023 bis zum 25.05.2023 als verpflichtende Modulleistung statt. Die Studierenden nahmen einzeln und nur unter Anwesenheit der SP und der Tutorin an dem Kommunikationstraining teil, wofür ein Zeitrahmen von 60 Minuten vorgesehen war. Aufgabe der Studierenden war es, die Patientin über das bestehende Krankheitsbild einer Depression, mittels des Modells der Depression zur Verhaltensaktivierung von Martell et al. [29] aufzuklären. Für die Aufgabe erhielten die Studierenden nach dem Einlesen in die Aufgabenstellung 20 Minuten Zeit. Zwei Minuten vor Ablauf dieser Zeit erhielten die Studierenden einen Hinweis mittels einer Zeitkarte durch die Tutorin. Anschließend wurde der/die Studierende aus dem Trainingsraum gebeten, sodass sich die SP Notizen für das Feedback machen konnte. Danach erfolgte ein strukturiertes Feedback von der SP und der Tutorin an den/die Studierende*n im Trainingsraum (15 Minuten). Die verbleibende Zeit diente der Vor- und Nachbereitung des Trainingsraumes und für kurze Absprachen zwischen der Tutorin und der SP. Nachdem alle Studierenden das Kommunikationstraining absolviert hatten, erfolgte die Evaluation im Zeitraum vom 30.05.2023 bis zum 22.06.2023 online, an einem Ort ihrer Wahl. Die Studierende waren eingeladen, in einem Zeitraum von fünf Tagen bis fünf Wochen nach dem Training (im Mittel 7,9 Tage), an der Befragung freiwillig und unentgeltlich teilzunehmen. Zudem konnten die Studierenden 0,5 Versuchspersonenstunden für den zeitlichen Aufwand der Absolvierung erhalten.

2.3. Stichprobe

Insgesamt haben N=18 Studierende des Studiengangs Psychologie, B.Sc. der SRH Hochschule für Gesundheit Gera das Kommunikationstraining absolviert. Davon haben N=16 Studierende an der Befragung teilgenommen (Rücklaufquote: 89%). Die Altersspanne der Studierenden lag zwischen 19 und 25 Jahren (M=20,9, SD=1,7). Von den N=16 Studierenden waren 14 (87,5%) weiblich und 2 (12,5%) männlich. Es befand sich ein Studierender im dritten und 15 Studierende im vierten Fachsemester.

2.4. Fragebogen

Der Fragebogen zur Evaluation des Trainings lässt sich in drei Abschnitte gliedern. Zu Beginn wurden die demografischen Daten der Studierenden erfasst. Der zweite Abschnitt entspricht der von der Autorin in das Deutsche übersetzten Version des Self-Efficacy Questionnaire (SE-12) nach Axboe et al. [30], der doppelt abgefragt wurde, um die kommunikative Selbstwirksamkeit sowohl vor der Absolvierung (prä) mittels retrospektiver Einschätzung als auch nach der Absolvierung (post) an dem Kommunikationstraining zu einem Messzeitpunkt zu erfassen (Then-Test). Alle Items zur Erfassung der kommunikativen Selbstwirksamkeit beinhalteten eine 10-stufige Antwortskala, die von 1=„sehr unsicher“ bis 10=„sehr sicher“ reicht (Beispielitem: Wie sicher waren Sie, dass Sie erfolgreich aufmerksam zuhören können, ohne zu unterbrechen oder den Fokus zu wechseln?). Je höher die Werte sind, desto positiver schätzten die Studierenden ihre kommunikative Selbstwirksamkeit ein. Die Gesamtskala wurde als Gesamtmittelwert ausgewertet (Skalenbreite 1-10) und erreichte ein gutes bzw. sehr gutes Cronbachs Alpha von .80 (prä) bzw. .92 (post). Der letzte Abschnitt des Fragebogens bezieht sich auf die Beurteilung einzelner Bestandteile des Kommunikationstrainings im Skills-Lab, zum Beispiel, ob die Aufgabenstellung dem Kenntnisstand entsprach oder ob das Feedback der SP hilfreich war. Dieser Abschnitt umfasst insgesamt 14 Items, der in Anlehnung an den Evaluationsbogen des Skills-Labs in Jena entwickelt wurde. Die Items konnten auf einer fünfstufigen Antwortskala des Likert-Typs eingeschätzt werden. Die Ausprägungen reichten von 1=„stimmt nicht“ bis 5=„stimmt genau“ (Beispielitem: Der Kommunikationskurs war meinem Kenntnisstand angemessen.). Höhere Werte stehen für eine positivere Einschätzung des Kommunikationstrainings. Von einer negativen Bewertung wurde ausgegangen, wenn ein Wert <3 angegeben wurde. Für die Gesamtbeurteilung des Trainings wurden die Werte der Einzelitems aufsummiert und der Durchschnitt gebildet (Skalenbreite 1-5). Das Cronbachs Alpha der Skala lag für diese Stichprobe bei .94 und ist damit als exzellent einzuschätzen. Der Fragebogen enthielt zusätzlich zwei Felder zur freien Antwortmöglichkeit zu positiven Aspekten der Skills-Lab-Station bzw. Anmerkungen oder Verbesserungsvorschlägen.

2.5. Datenauswertung

Die quantitative Datenauswertung erfolgte mit dem Statistikprogramm SPSS (Version 27.0.1.0, IBM Corp). Zur Feststellung möglicher Unterschiede in der Einschätzung der Selbstwirksamkeit (Gesamtscore) vor und nach dem Kommunikationstraining wurde ein t-Test für abhängige Stichproben berechnet. Aufgrund des explorativen Charakters der Studie wurde eine Korrektur mittels False Discovery Rate (FDR) angewendet, um für das multiple Testen zu korrigieren. Die Voraussetzung der Normalverteilung wurde mittels Kolmogorov–Smirnov-Test für den Gesamtmittelwert geprüft und war erfüllt. Zudem wurden die Mittelwerte auf der Ebene einzelner Items verglichen. Die visuelle Inspektion der einzelnen Differenzwerte im Q-Q-Plot zeigten eine annähernde Normalverteilung (bis auf wenige Ausnahmen lagen alle Punkte auf der Geraden). Alle statistischen Analysen wurden mit einem Konfidenzintervall von 95% und unter der Berücksichtigung einer Alpha-Fehler-Wahrscheinlichkeit von 5% durchgeführt. Die Effektgröße des t-Tests wurde in Cohens d angegeben [31]. Hier entspricht d≥0.2 einem kleinen, d≥0.5 einem mittleren und d≥0.8 einem großen Effekt. Zudem wurden die Maximal-, Mittel- und Minimalwerte der Bewertungen der Skills-Lab-Station der Studierenden erfasst und eine deskriptive Auswertung der Rückmeldungen vorgenommen. Die Auswertung der offenen Antworten wurde wie von Mayring & Fenzl [32] vorgeschlagen in Clustern zusammengefasst.

3. Ergebnisse

3.1. Kommunikative Selbstwirksamkeit

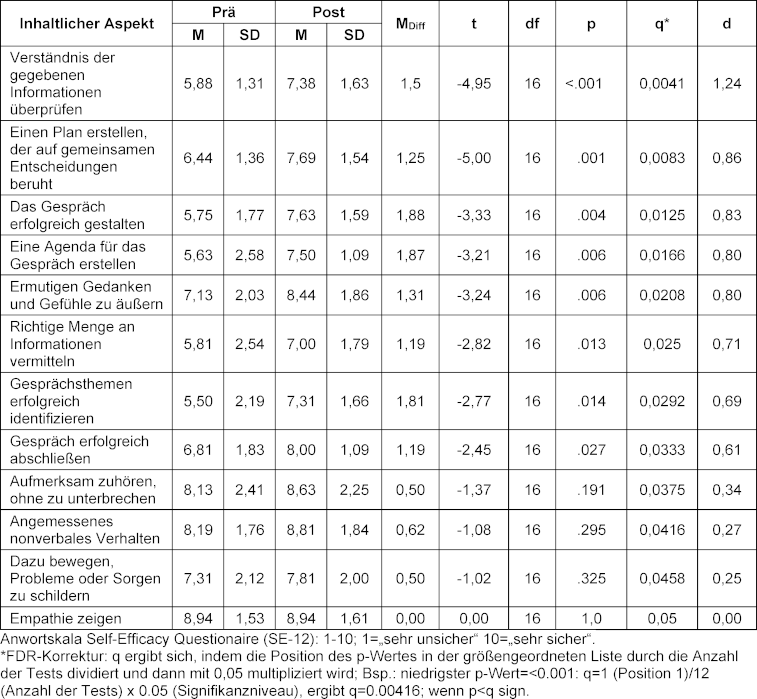

Hinsichtlich der selbsteingeschätzten kommunikativen Selbstwirksamkeit ließ sich ein signifikanter Unterschied zwischen dem Gesamtwert vor dem Kommunikationstraining (M=6,79; SD=1,11) und nach dem Kommunikationstraining (M=7,93; SD=1,24) feststellen (t(15)=-6,04, p<.001, d=.75), indem sich die Werte von der retrospektiven Prä- zur Post- Messung verbessert haben. Es handelt sich hierbei um einen mittleren Effekt. Alle weiteren statistisch relevanten Parameter auf der Ebene einzelner Items können in Tabelle 1 [Tab. 1] eingesehen werden.

Tabelle 1: SE-12: Ergebnisse t-Test für abhängige Stichproben (aufsteigend nach p-Werten sortiert)

3.2. Beurteilung des Kommunikationstrainings

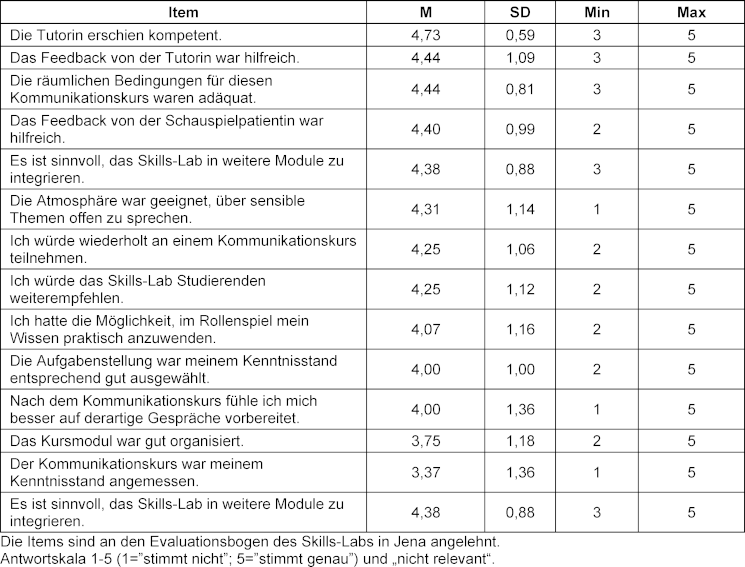

Das Kommunikationstraining wurde insgesamt von den Studierenden positiv bewertet (MGes=4,05, SD=1,02). Es zeigten sich in vier von vierzehn Items (28,57%) neutrale bis positive Bewertungen (M≥3). Sechs Items erhielten eine Bewertung zwischen 2 bis 5 (42,86%); vier Items eine Bewertung zwischen 1 bis 5 (28,57%). Die besten Bewertungen gaben die Studierenden bei dem Item an, dass die Tutorin kompetent erschien (M=4,73; SD=0,59) und dass das Feedback der Tutorin hilfreich war (M=4,44; SD=1,09). Weiterhin gaben N=12 Studierende (75%) in der vorliegenden Untersuchung an, sich besser auf derartige Gespräche vorbereitet zu fühlen und N=13 Studierende (81,25%), dass das Skills-Lab eine Möglichkeit darstellt, vorhandenes Wissen praktisch anzuwenden. Außerdem zeigte sich, dass N=14 Studierende (87,5%) das Feedback der SP als hilfreich bewerten. Des Weiteren gaben N=15 Studierende (93,75%) an, wiederholt ein Kommunikationstraining im Skills-Lab absolvieren zu wollen. Die Einschätzungen auf Einzelitemebene sind in Tabelle 2 [Tab. 2] dargestellt.

Tabelle 2: Ergebnisse Mittelwertberechnung der Beurteilung des Kommunikationstrainings im Skills-Lab (absteigend sortiert)

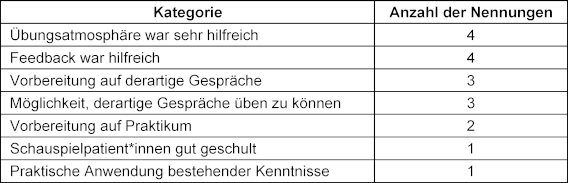

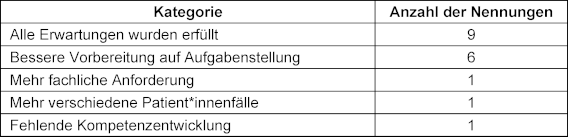

Ergänzend zu den bisherigen Einschätzungen wurde im offenen Antwortformat erfasst, welche Aspekte den Studierenden am Kommunikationstraining besonders gefallen haben und welche weiteren Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge zur Weiterentwicklung des Trainings genutzt werden können. Eine Zusammenfassung der Rückmeldungen findet sich in den Tabelle 3 [Tab. 3] und Tabelle 4 [Tab. 4].

Tabelle 3: Deskriptive Auswertung des Items: „Was hat Ihnen an dem Kommunikationstraining besonders gut gefallen?“ (Mehrfachantwort möglich)

Tabelle 4: Deskriptive Auswertung des Items: „Welche Erwartungen in Bezug auf das Kommunikationstraining haben sich nicht erfüllt?“ (Mehrfachantwort möglich)

4. Diskussion

Ziel der Mitarbeitenden der SRH Hochschule für Gesundheit war es, ein Kommunikationstraining innerhalb eines Skills-Labs im Bachelorstudiengang Psychologie zu entwickeln, zu erproben und zu evaluieren.

Die Psychologiestudierenden schätzten ihre kommunikative Selbstwirksamkeit nach der einmaligen Absolvierung an einem Kommunikationstraining höher ein als vor der Absolvierung. Damit stehen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit in Übereinstimmung mit der bisherigen Studienlage, die einen positiven Einfluss eines Kommunikationstrainings auf die kommunikative Selbstwirksamkeit im Bereich Medizin und Psychologie beschreibt [20], [26], [33], [34]. Auf der Einzelitemebene konnte bei 8 der 12 Items zur kommunikativen Selbstwirksamkeit eine statistisch bedeutsame Verbesserung mit mittleren bis großen Effektstärken verzeichnet werden. Die größte Verbesserung erzielten die Studierenden in der Selbsteinschätzung bei den Items „Das Gespräch erfolgreich gestalten“ und „Gesprächsthemen erfolgreich identifizieren“. Bei den folgenden Items gab es keine statistisch relevante Verbesserung: „Angemessenes nonverbales Verhalten“, „Aufmerksam zuhören, ohne zu unterbrechen“, „Dazu bewegen, Probleme oder Sorgen zu schildern“ sowie „Empathie zeigen“. Um zur Schilderung von Sorgen und Problemen zu ermutigen, bedarf es vermutlich mehrerer Durchläufe, um die kommunikative Selbstwirksamkeit zu verbessern. Dies wird auch von Hartung [3] empfohlen, der sagt, dass ein einmaliges Trainingsangebot nicht ausreicht. Bei den anderen drei Aspekten fällt auf, dass sich die Prä-Werte bereits im hohen Bereich befinden, so dass eine Verbesserung möglicherweise aufgrund eines Deckeneffekts erschwert ist. Insbesondere die Empathie wird von Psychologiestudierenden bereits sehr hoch eingeschätzt, was ähnlich zu den Befunden von Schochow et al. [35] bei Studierenden der Medizinpädagogik ist.

Das Kommunikationstraining wurde durch die Studierenden positiv bewertet. Alle Items erhielten eine positive Beurteilung von den Studierenden. Somit unterstützen die Ergebnisse die Annahme, dass Skills-Labs einen frühen Praxisbezug ermöglichen [36] und Studierende von der anwendungsbezogenen Lehre im Skills-Lab profitieren [37]. Außerdem legen die Ergebnisse nahe, dass Psychologiestudierende das Kommunikationstraining als gelungene ergänzende Lehrveranstaltung bewerten, da fast alle wiederholt ein Kommunikationstraining im Skills-Lab absolvieren möchten und weitere Kommunikationstrainings gewünscht sind.

Die Auswertung der konstruktiven Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge weist darauf hin, dass bei mehr als der Hälfte der Befragten alle Erwartungen erfüllt wurden. Etwa ein Drittel der Teilnehmenden gab an, dass sie sich eine bessere Vorbereitung auf die Aufgabenstellung gewünscht hätten. Dies könnte auf mögliche Unsicherheiten der Studierenden in solchen Gesprächssituationen hinweisen, da zum Zeitpunkt des Kommunikationstrainings erst eine Vorlesung des Moduls stattfand und bislang kein Praxissemester von den Studierenden absolviert wurde. Zur Erweiterung der Verbesserungsvorschläge für nachfolgende Durchläufe erfolgte eine Auswertungsrunde mit allen Beteiligten (SPs, Skills-Lab-Expertin, Tutorin, Fachverantwortliche). Dabei wurden auch die methodischen Schwächen der Studie beleuchtet, die nachfolgend benannt werden.

4.1. Limitationen

Die erste methodische Einschränkung dieser Pilotstudie stellt der zeitliche Ablauf der Erhebung dar. In der vorliegenden Arbeit erfolgte die Datenerhebung ein bis fünf Wochen nachdem alle Studierenden das Kommunikationstraining absolviert haben. So entstand für die Studierenden eine große Zeitspanne zwischen Kommunikationstraining und Teilnahme an der Befragung, die die Antworten durch mögliche Gedächtniseffekte verzerrt haben kann. Da es aber im Mittel nur 7,9 Tage danach waren, ist die Verzerrung als gering bis mittel einzuschätzen (50% haben in den ersten 3 Tagen geantwortet). Auch die retrospektive Einschätzung der Prä-Werte ist kritisch anzumerken, da durch die Absolvierung eines Trainings davon ausgegangen wird, dass es eine Verbesserung gegeben haben muss. Dieses Phänomen wird auch als Rückschaufehler bezeichnet [38]. Weiterhin sollte die Subjektivität der Selbsteinschätzung durch objektive Maße wie beispielsweise Fremdeinschätzung, Checklisten oder Video-Feedback ergänzt und verglichen werden [39]. Außerdem sollte beachtet werden, dass das Kommunikationstraining im Skills-Lab nur einmalig angeboten wurde. Es ist bereits als Erfolg anzusehen, dass mittels einmaliger Absolvierung mittlere bis große Effekte erzielt werden konnten. Eine nachhaltige Verbesserung kommunikativer Kompetenzen und die Überzeugung, diese Kompetenzen erfolgreich anwenden zu können, kann jedoch nur durch ein zyklisches Training gewährleistet werden [3]. Zukünftige Studien sollten deshalb im längsschnittlichen Design mit mindestens drei Messzeitpunkten durchgeführt werden (Prä, Post, Follow-up), wie in der Untersuchung von Nørgaard et al. [26] und Auffrischungsmöglichkeiten beinhalten. Zudem sollte eine Kontrollgruppe ergänzt und die Stichprobengröße erhöht werden.

5. Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit zeigt beispielhaft, dass ein simulationsbasiertes Training, innerhalb eines Skills-Labs, mit geschulten SP eine geeignete, positiv bewertete Methode zur Steigerung der kommunikativen Selbstwirksamkeit bei Psychologiestudierenden im Bachelorstudium darstellt. Somit konnte bestätigt werden, dass die Studierenden von praxisorientierter Lehre im Rahmen eines Kommunikationstrainings im Skills-Lab profitieren. Deshalb sollten Kommunikationstrainings bereits in das Bachelorstudium aufgenommen werden, damit sie dort einen wichtigen Beitrag zur geforderten praxis- und kompetenzorientierten Hochschullehre leisten können, auf der im Masterstudiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ aufgebaut werden kann.

ORCIDs der Autor*innen

- Sabine Rehmer: [0009-0003-8957-6638]

- Susanne Hardecker: [0000-0002-0419-9091]

- Dorothea Portius: [0000-0003-2608-1091]

- Sara Ramminger: [0000-0002-7295-1134]

- Maximilian Schochow: [0000-0001-7901-2335]

- Hiltraut Paridon: [0000-0002-8652-7350]

- Alexander Ernst: [0009-0009-8295-3887]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Herter-Ehlers U. Grundlagen der Kommunikation für Gesundheitsberufe. Leitfaden für Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Pflege. Berlin, Heidelberg: Springer; 2021. DOI: 10.1007/978-3-658-35421-3[2] Tewes R. Wie bitte?. Kommunikation in Gesundheitsberufen. Berlin: Springer; 2010.

[3] Hartung M. Wie lässt sich Gesprächskompetenz wirksam und nachhaltig vermitteln? Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis. In: Becker-Mrotzek M, Brünner G, editors. Analyse und Vermittlung von Gesprächskompetenz. Mannheim: Verlag für Gesprächsführung Dr. Martin Hartung; 2004.

[4] Kiessling C, Dieterich A, Fabry G, Hölzer H, Langewitz W, Mühlinghaus I, Pruskil S, Scheffer S, Schubert S. Basler Consensus Statement „Kommunikative und soziale Kompetenzen im Medizinstudium“: Ein Positionspapier des GMA-Ausschusses Kommunikative und soziale Kompetenzen. GMS Z Med Ausbild. 2008;25(2):Doc83. Zugänglich unter/available from: https://www.egms.de/static/de/journals/zma/2008-25/zma000567.shtml

[5] Grolimund F. Psychologische Beratung und Coaching: Lehr-und Praxisbuch für Einsteiger. Göttingen: Hogrefe AG; 2024. DOI: 10.1024/86274-000

[6] Deutsche Gesellschaft für Psychologie. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Psychologie e.V. (DGPs) zur Einrichtung von Bachelor- und Masterstudiengängen in Psychologie an den Universitäten. Gießen: Deutsche Gesellschaft für Psychologie; 2005. Zugänglich unter/available from: https://www.dgps.de/aktuelles/details/empfehlungen-der-dgps-zur-einrichtung-von-bsc-msc-studiengaengen-in-psychologie-an-den-universitaeten-revision/

[7] Dunn S. The art of teaching communication skills. In: Kissane D, Bultz B, Butow P, Finlay IG, editors. Handbook of Communication in Oncology and Palliative Care. Oxford: University Press; 2010. p.13-25. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199238361.003.0002

[8] Lukasczik M, Eckel J, Wagner A, Sendig L, Wolf HD, Vogel H. Einsatz von Simulationspersonen in der Lehre und Prüfung psychotherapeutischer Kompetenzen. Z Klin Psychol Psychother. 2021;50(3-4):133-144. DOI: 10.1026/1616-3443/a000636

[9] Lievens F, de Coete B, Coete DE, Simulations B. Handbook of Assessment and Selection. Singapour: Singapour Management University, Research Collection Lee Kong Chian School of Business; 2012. p.383-410. Zugänglich unter/available from: https://static1.squarespace.com/static/5dd4c2c45ccc387bd8ffb210/t/5de09252a06c92692033c1d9/1574998611538/simulations.pdf

[10] Scalese RJ, Obeso VT, Issenberg SB. Simulation Technology for Skills Training and Competency Assessment in Medical Education. J Gen Intern Med. 2008;23(Suppl 1):46-49. DOI: 10.1007/s11606-007-0283-4

[11] Bugaj TJ, Nikendei C. Practical Clinical Training in Skills Labs: Theory and Practice. GMS J Med Educ. 2016;33(4):Doc63. DOI: 10.3205/zma001062

[12] Fröhmel A, Burger W, Ortwein H. Einbindung von Simulationspatienten in das Studium der Humanmedizin in Deutschland [Integration of simulated patients into the study of human medicine in Germany]. Dtsch Med Wochenschr. 2007;132(11):549-554. DOI: 10.1055/s-2007-970375

[13] Ott T, Schmidtmann I, Limbach T, Gottschling PF, Buggenhagen H, Kurz S, Pestel G. Simulationsbasiertes Training und Lehre im OP für Studierende: Eine prospektive randomisierte, einfach verblindete Studie klinischer Fertigkeiten [Simulation-based training and OR apprenticeship for medical students : A prospective, randomized, single-blind study of clinical skills]. Anaesthesist. 2016;11(65):822-831. DOI: 10.1007/s00101-016-0221-0

[14] Pierre MS, Breuer G. Simulation in der Medizin. Berlin, Heidelberg: Springer; 2013. DOI: 10.1007/978-3-642-29436-5_20

[15] Scheurer SC, Schlegel C. Telefonberatung mit Simulationspatienten. Krankenpflege. 2013;10:29.

[16] Kaplonyi J, Bowles KA, Nestel D, Kiegaldie D, Maloney S, Haines T, Williams C. Understanding the impact of simulated patients on health care learners’ communication skills: a systematic review. Med Educ. 2017;51(12):1209-1219. DOI: 10.1111/medu.13387

[17] Peters T, Thrien C. Simulationspatienten Handbuch für die Aus– und Weiterbildung in medizinischen– und Gesundheitsberufen. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG; 2018. DOI: 10.1024/85756-000

[18] Steinacker AC, Kreiss V, Herchet D. Simulationsszenarien für Aus-und Weiterbildung in der Pflege Mit ausgearbeiteten Szenarien für die praktische Umsetzung. Berlin, Heidelberg: Springer; 2022. DOI: 10.1007/978-3-662-64363-1

[19] Cleland JA, Abe K, Rethans JJ. The use of simulated patients in medical education: AMEE Guide No 42. Med Teach. 2009;31(6):477-486. DOI: 10.1080/01421590903002821.

[20] Alpers GW, Steiger-White F. Simulationspatienten im universitären Psychologiestudium: Einführung einer innovativen Methode zur Stärkung praxisorientierter Lehre in klinischer Psychologie und Psychotherapie. Verhaltensther. 2020;30(2):104-116. DOI: 10.1159/000507740

[21] Yu JH, Chang HJ, Kim SS, Park JE, Chung WY, Lee SK, Kim M, Hoon Lee J, Jung YJ. Effects of high-fidelity simulation education on medical students’ anxiety and confidence. PLoS One. 2021;16(5):e0251078. DOI: 10.1371/journal.pone.0251078

[22] Neuderth S, van Ooschot B, Lengenfelder B, Allolio B, Völker W. Training der Anamneseerhebung mit Simulationspatienten Training of Medical History Taking with Standardized Patients. In: Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung - GMA. Freiburg im Breisgau, 08.-10.10.2009. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2009. Doc09gmaT5P132. DOI: 10.3205/09gma132

[23] Eckel J, Merod R, Vogel H, Neuderth S. Einsatz von Schauspielpatienten in den "Psych-"Fächern des Medizinstudiums--Verwendungsmöglichkeiten in der Psychotherapieausbildung? [Use of standardized patients in the psycho-social subjects of medical studies--applicability of standardized patients in postgraduate psychotherapy training curricula?] Psychother Psychosom Med Psychol. 2014;64(1):5-11. DOI: 10.1055/s-0033-1347210

[24] de Sousa Mata AN, de Azevedo KP, Braga LP, de Medeiros GC, de Oliveira Segundo VH, Bezerra IN, Pimenta ID, Nicolás IM, Piuvezam G. Training programs in communication skills to improve self-efficacy for health personnel: protocol for a systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2019;98(33):e16697. DOI: 10.1097/MD.0000000000016697

[25] Kerres C, Wissing B, Wershofen A, editors. Skillslab in Pflege und Gesundheits-fachberufen Intra-und interprofessionelle Lehrformate. Berlin, Heidelberg: Springer; 2021. Zugänglich unter/available from: http://www.springer.com/series/15210

[26] Nørgaard B, Ammentorp J, Ohm Kyvik K, Kofoed PE. Communication skills training increases self-efficacy of health care professionals. J Contin Educ Health Prof. 2012;32(2):90-97. DOI: 10.1002/chp.21131

[27] Kühne F, Weck F. Simulationspatient_innen in Forschung und Lehre. Z Klin Psychol Psychother. 2022;50(3-4):113-115. DOI: 10.1026/1616-3443/a000641

[28] Brakemeier EL, Taubner S, Schwinger M, Wilhelm O, Rief W. Empfehlungen zur Gestaltung und Qualitätskontrolle der anwendungsorientierten Parcoursprüfung in der psychotherapeutischen Approbation. Psychol Rundschau. 2022;73(1):54-66. DOI: 10.1026/0033-3042/a000582

[29] Martell CR, Dimidjian S, Hermann-Dunn R. Verhaltensaktivierung bei Depression: Eine Methode zur Behandlung von Depression. Stuttgart: Kohlhammer Verlag; 2015. DOI: 10.17433/978-3-17-025116-8

[30] Axboe MK, Christensen KS, Kofoed PE, Ammentorp J. Development and validation of a self-efficacy questionnaire (SE-12) measuring the clinical communication skills of health care professionals. BMC Med Educ. 2016;16(1):272. DOI: 10.1186/s12909-016-0798-7

[31] Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates; 1988.

[32] Mayring P, Fenzl T. Qualitative inhaltsanalyse. Wiesbaden: Springer Fachmedien; 2019. p.633-648. DOI: 10.1007/978-3-658-21308-4_42

[33] Hsu LL, Chang WH, Hsieh SI. The effects of scenario-based simulation course training on nurses' communication competence and self-efficacy: a randomized controlled trial. J Prof Nurs. 2015;31(1):37-49. DOI: 10.1016/j.profnurs.2014.05.007

[34] Tiuraniemi J, Läärä R, Kyrö T, Lindeman S. Medical and psychology students’ self-assessed communication skills: A pilot study. Patient Educ Couns. 2011;83(2):152-157. DOI: 10.1016/j.pec.2010.05.013

[35] Schochow M, Schneeberg S, Portius D, Wick K, Trummer A, Ramminger S, Ernst A, Paridon H. Teach the teachers -Kommunikationstrainings für Lehrkräfte in den Gesundheitsfachberufen. PADUA. 2024;19(4).

[36] Dilly M, Tipold A, Schaper E, Ehlers JP. Setting Up a Veterinary Medicine Skills Lab in Germany. GMS Z Med Ausbild. 2014;31(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma000912

[37] Grützmacher LS, Schermuly CC, Rózsa JA. Das CORE-Prinzip. Vorstellung und Evaluation eines kompetenzorientierten, hochschulübergreifenden Studienmodells: die hochschullehre 27/2021. Hochschullehre. 2021;7(1):297-312. DOI: 10.3278/HSL2127W

[38] Fischhoff B. Hindsight is not equal to foresight: The effect of outcome knowledge on judgment under uncertainty. J Exp Psychol. 1975;1(3):288-299. DOI: 10.1037/0096-1523.1.3.288

[39] Lundquist LM, Shogbon AO, Momary KM, Rogers HK. A comparison of students’ self-assessments with faculty evaluations of their communication skills. Am J Pharm Educ. 2013;77(4):72. DOI: 10.5688/ajpe77472

Anhänge

| Anhang 1 | Aufgabenstellung; Checkliste Tutor*in; Feedbackbogen für SP; Modell der Depression; Rollenanleitung für SP; Rollenmaske (Anhang_1.pdf, application/pdf, 7.2 MBytes) |