[Study Smart: Peer-Teaching-Workshopreihe für Lernstrategien, Zeit- und Stressmanagement im Medizinstudium – ein Projektbericht]

Georg Gross 1Leon Feron 1

Felix Beetz 2

Nicolas Krapp 3,4

Katrin Schüttpelz-Brauns 5

1 Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Fachschaft Medizin Mannheim, Mannheim, Deutschland

2 Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland

3 Universität Augsburg, Department of Medical Education Augsburg DEMEDA, Augsburg, Deutschland

4 Universitätsklinikum Augsburg, III. Medizinische Klinik, Augsburg, Deutschland

5 Medizinische Fakultät Mannheim Universität Heidelberg, GB Studium und Lehrentwicklung, Abteilung Medizinische Ausbildungsforschung, Mannheim, Deutschland

Zusammenfassung

Einleitung: Das Medizinstudium stellt hohe Anforderungen an das Lernverhalten der Studierenden. Dennoch gibt es an den meisten Medizinfakultäten im deutschsprachigen Raum keine curricularen Angebote zum Erwerb von Lern-Schlüsselkompetenzen. Ziel des Projekts war die Entwicklung einer Workshopreihe zu evidenzbasierten Lernstrategien, Selbst-, Zeit- und Stressmanagement.

Projektbeschreibung: In der von Studierenden der Medizinischen Fakultät Mannheim 2018 entwickelten Workshopreihe „Study Smart“ erlernen die Teilnehmenden evidenzbasierte Techniken zum langfristigen Wissenserwerb, Selbst-, Zeit- und Stressmanagement. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Projekt in der Folge curricular verankert. Seit 2021 ist „Study Smart“ ein Projekt der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Einmal jährlich werden Studierende anderer Fakultäten auf einem Training-Peer-Trainer-Wochenende ausgebildet. Insgesamt wurde die Workshopreihe an 8 Fakultäten sowie mehrfach online angeboten. 2021 wurde außerdem an der Medizinischen Fakultät Mannheim eine zwei Monate nach Workshopreihe durchgeführte, einmalige Befragung der Medizinstudierenden durchgeführt.

Ergebnisse: An der Befragung nahmen insgesamt 68 Workshop-Teilnehmende und 72 Nicht-Teilnehmende teil. Hier zeigte sich eine häufigere Nutzung der Lernstrategie „Active Recall“, insbesondere des Karteikartenprogramms „Anki“ (14 (33%) der Teilnehmenden vs 4 (10%) der Nicht-Teilnehmenden; p=0,009). Teilnehmende berichteten von der Erstellung von Anki-Decks, welche mit dem gesamten Jahrgang geteilt und gemeinsam überarbeitet werden. Insgesamt haben deutschlandweit in den vergangenen 5 Jahren über 1000 Medizinstudierende an der Workshopreihe teilgenommen.

Diskussion: Das studentische Interesse an der Workshopreihe ist ungebrochen hoch. „Study Smart“ hat sich als viel genutztes Angebot etabliert. In der Bewertung der Zufriedenheit mit den eigenen Lernstrategien zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden. Weiterhin zeigen sich Herausforderungen in der dauerhaften Implementierung der Workshops an Medizinfakultäten anderer Hochschulen aufgrund hoher Fluktuation der Peer-Teacher. Hierfür arbeitet die nationale Projektkoordination an einer Etablierung von Lokalgruppen-Netzwerken.

Schlüsselwörter

medizinische Ausbildung, Peer-Teaching, selbstgesteuertes Lernen, psychische Gesundheit, Resilienz

1. Einleitung

Das Medizinstudium stellt hohe Anforderungen an das Lernverhalten der Studierenden. Bereits im ersten Semester sind sie mit Prüfungen konfrontiert, welche verglichen mit der Hochschulreife eine wesentlich höhere Stoffmenge sowie neue Kompetenzen umfassen und neue Lernstrategien erfordern. Gleichzeitig besteht bei vielen Studierenden ein erheblicher subjektiver Leistungsdruck.

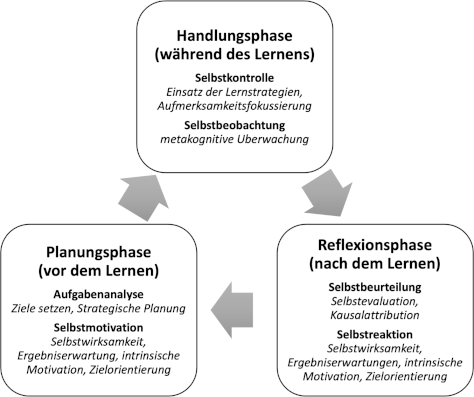

Um die Herausforderungen des Studiums zu meistern, hilft den Studierenden der Erwerb von Selbstregulation [1], [2], [3]. Beim Selbstregulierten Lernen (SRL) wird das Lernen durch die lernende Person selbstbestimmt durchgeführt, überwacht und evaluiert (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Phasen des SRL, angepasst nach [3] und [24]

Voraussetzung hierfür ist eine hohe Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, die nötigen Fertigkeiten zu besitzen oder erwerben zu können, um bestimmte Ergebnisse erreichen zu können [4].

Zu diesen Fertigkeiten gehören Lern-Schlüsselkompetenzen wie der Einsatz effektiver Lerntechniken oder auch Zeit- und Stressmanagement. Studien konnten jedoch bei Medizinstudierenden Defizite in diesen Fertigkeiten zeigen [5], [6]. Dies spiegelt sich auch in unseren lokalen Erfahrungen wider.

Effektive Lerntechniken sind charakterisiert durch verknüpfendes Verstehen des Stoffes (engl. „mastery“), welches die langfristige Abrufbarkeit des Wissens fördert [7]. Dem gegenüber steht oberflächliches Lernen, das sich durch das fälschliche Gefühl der Vertrautheit mit den Inhalten (engl. „fluency“) bei gleichzeitig raschem Vergessen des Gelernten auszeichnet [7]. Die im ersten Semester am meisten angewandten Lerntechniken sind beispielsweise „Zusammenfassungen schreiben“ oder „Gelerntes unterstreichen“, mit diesen Techniken wird jedoch überwiegend fluency gefördert [8]. In einer Meta-Analyse untersuchten Hattie et al. 51 Interventionen zur Förderung von Lernstrategien und stellten im Schnitt einen moderaten Effekt fest [9]. Die Vermittlung von Lernstategien ist also grundsätzlich möglich.

Darüber hinaus zeigt sich unter Medizinstudierenden eine im Vergleich zur Allgemeinpopulation deutlich erhöhte Rate an stressbezogenen Erkrankungen wie Depressionen, Burnout und Substanzmissbrauch [10]. Burger et al. zeigten, dass Studierende zu Beginn des Studiums keine erhöhte Rate an stressbezogenen Erkrankungen aufweisen, diese innerhalb der ersten zwei Studienjahre aber um 13,5% zunehmen und sich damit mehr als verdoppeln [11]. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit (also der Überzeugung, mit den eigenen Ressourcen eine Situation meistern zu können) und der Resilienz gegenüber stressbezogenen Erkrankungen [12]. Daher erscheint es naheliegend, sowohl effektive Lernstrategien als auch Strategien zum Umgang mit Stress bereits früh im Studium als curricularen Inhalt zur Verfügung zu stellen.

Daraus ergab sich als Ziel unseres Projekts die bedarfsorientierte Entwicklung einer Workshopreihe, welche Studierenden Inhalte und Kompetenzen zu evidenzbasierten Lernstrategien, Selbst-, Zeit- und Stressmanagement vermittelt. Die Workshopreihe sollte niederschwellig nutzbar sowie an Medizinfakultäten anderer Universitäten übertragbar sein. In diesem Projektbericht beschreiben wir die fortlaufende Entwicklung der Workshopreihe.

2. Projektbeschreibung

Die Entwicklung, Umsetzung, Evaluation und iterative Anpassung der Workshopreihe wurde anhand des Kern-Zyklus durchgeführt [13].

2.1. Problemidentifikation/Allgemeine Bedarfsanalyse

Kurse zur Förderung von Lern-Schlüsselkompetenzen finden nach unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Projektberichts (04/2024) nur an zwei deutschen Medizin-Fakultäten – Augsburg und Witten-Herdecke – als Bestandteil des verpflichtenden Kerncurriculums statt. Häufig gibt es fakultative, universitätsweite Angebote, die jedoch laut einer formlosen, nichtrepräsentativen Umfrage über einen Aktivverteiler der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) von Medizinstudierenden wenig genutzt werden (eigene Erhebung, unpubliziert), vermutlich aufgrund des hohen zeitlichen und selbstorganisatorischen Aufwands sowie einer geringen bedarfsgerechten Anpassung.

Auch an der Universität Heidelberg gibt es einen für alle Studierenden offenen Kurs, der jedoch von Studierenden der Humanmedizin aufgrund der zu allgemeinen Ausrichtung kaum angenommen wird.

2.2. Zielgruppenspezifische Bedarfsanalyse

Wir führten 2018 eine Online-Befragung unter den Studierenden an der medizinischen Fakultät Mannheim durch, bei welcher wir orientierend den Bedarf und auch die Erwartungen gegenüber einem studentischen Angebot abschätzen wollten. An der Umfrage nahmen 221 Studierende teil. Der größte Teil der Studierenden kam aus dem ersten (40%) und dem dritten Semester (28%).

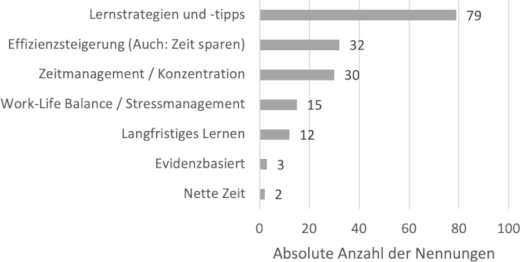

Die Auswertung der Erwartungen ergab als häufigste Angabe den Erwerb von Lernstrategien. Als bemerkenswert sind die Angaben „evidenzbasiert“ und „langfristiges Lernen“ anzusehen (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]), da sich diese nicht aus den Inhalten der Befragung ergaben.

Abbildung 2: Erwartungen von Medizinstudierenden an ein studentisches Angebot zu Lerntechniken

Daraus entwickelten wir ein Konzept für eine Peer-Workshop-Reihe namens „Study Smart“.

Als Zielgruppe definierten wir in der ersten Entwicklung die Medizinstudierenden an der Medizinischen Fakultät Mannheim mit besonderem Fokus auf die Studierenden der ersten zwei Studienjahre, wobei wir hierbei bewusst anstrebten, dass das Projekt sowohl national skalierbar als auch auf höhere Semester übertragbar ist.

2.3. Übergeordnete und spezifische Lernziele

Wir legten folgende, auf der Bedarfsanalyse basierenden Ziele fest:

Übergeordnetes Ziel der Workshopreihe war, Studierende im Erwerb von Lern- und Entspannungsstrategien zu unterstützen. Studierende sollen hierbei auch die eigenen Lernstrategien einschätzen und ineffektive, aber häufig verwendete Strategien identifizieren lernen. Zusätzlich soll das Workshop-Programm dazu beitragen, Selbstwirksamkeit zu fördern.

Im Einzelnen definierten wir daher folgende Feinlernziele:

Nach aktiver Teilnahme am Workshop-Programm sowie Vor- und Nachbereitung können Studierende …

- … verschiedene Lernstrategien auf ihre Effektivität bewerten.

- … SRL erklären und Wege zur Integration von SRL im Lernalltag nennen.

- … Kriterien einer guten Zielsetzung nennen und eigene Ziele danach formulieren.

- … hilfreiche Entspannungstechniken beschreiben und durchführen.

2.4. Inhalte und Methoden

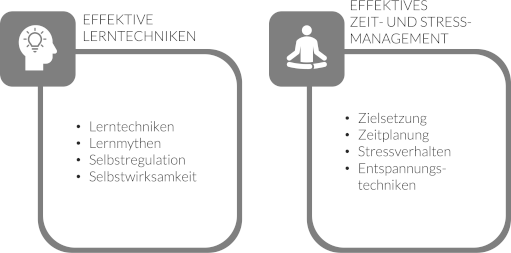

Basierend auf der Bedarfsanalyse und den definierten Lernzielen entschieden wir uns für eine Zweiteilung des Workshop-Programms mit einer Fokussierung auf effektive Lerntechniken sowie selbstreguliertem Lernen am ersten Workshoptag und auf Zeit- und Stressmanagement am zweiten (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]).

Abbildung 3: Inhalte der zwei Workshops

Wir wählten zur Umsetzung des Workshop-Konzepts das Peer-to-Peer-Format, um den Teilnehmenden entsprechend des Konzepts der kognitiven und sozialen Kongruenz die Annahme der Inhalte zu erleichtern [14].

Bezüglich der weiter unten im Detail beschriebenen Methoden bauten wir auf dem von Kolb beschriebenen Lernzyklus auf, der das Lernen in vier Schritte gliedert [15]:

- konkrete Erfahrung

- reflektierte Beobachtung

- abstrakte Konzeptualisierung

- aktives Ausprobieren

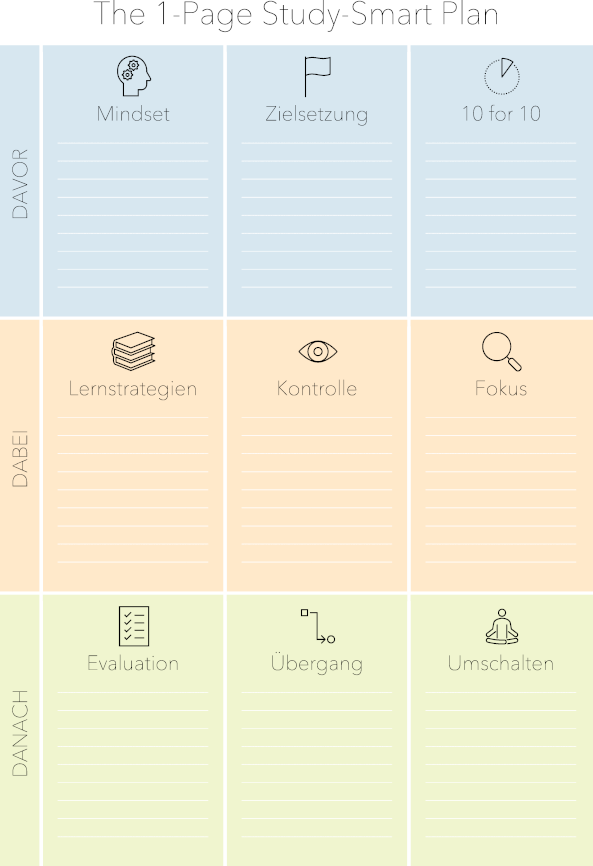

Einleitend werden also konkrete Situationen aus dem eigenen Studienalltag dargestellt (Schritt 1), welche dann reflektiert (Schritt 2) und in den Kontext lerntheoretischer Konzepte gesetzt werden (Schritt 3). Anschließend probieren die teilnehmenden Studierenden diese Konzepte aktiv in Selbsterfahrungen oder Einzel- und Gruppenarbeit aus. Mithilfe eines Aktionsplans (siehe Abbildung 4 [Abb. 4]) planen die Studierende in den Workshops, wie sie die verschiedenen Konzepte in den Folgewochen aktiv ausprobieren können (Schritt 4). Ziel des Aktionsplans ist, den Studierenden die praktische Umsetzung der gelernten Inhalte in den Alltag zu erleichtern.

Abbildung 4: Der Study-Smart-Plan zum Entwickeln eines eigenen Lern-Aktionsplans

Als konzeptionelles Rahmenwerk für den Workshopteil „ Effektive Lerntechniken“ diente das Buch „Make it stick – the science of successful learning“ von Brown, Roediger III und Mc Daniel [16]. Zunächst werden häufig verwendete Lernstrategien vorgestellt und Kriterien zur Beurteilung dieser erarbeitet, wobei Selbsterkenntnis bezüglich der (In-)Effektivität der verwendeten Strategien und konkrete Möglichkeiten der Implementation im Mittelpunkt stehen. Anschließend werden die verschiedene Lernmythen wie die Einteilung in verschiedene „Lerntypen“ adressiert sowie die Konzepte „Selbstregulation“ und „Selbstwirksamkeit“ mit Anwendungsbeispielen erarbeitet [17], [16].

In dem Workshopteil „Zeit- und Stressmanagement“ liegt der Fokus auf Strategien zur Zielsetzung, der Förderung der eigenen Konzentration sowie auf Grundlagen von Stress und Stressreduktion.

Hierfür werden Charakteristika und Effekte guter Zielsetzung erarbeitet und konkrete Ziele im Rahmen des Medizinstudiums formuliert [18]. Anschließend stehen nach einem kurzen Überblick zur Epidemiologie von Problemen der mentalen Gesundheit im Studium mit der Intention der Destigmatisierung und einem Einblick in die physiologischen Grundlagen der menschlichen Stressreaktion sowie evidenzbasierter Techniken zur Stressreduktion im Mittelpunkt [19], [20], [21].

2.5. Implementierung des Ausbildungsprogramms

Wir boten die Workshopreihe erstmalig im November 2018 als freiwilliges abendliches Angebot an. Ursprünglich waren die Workshops als Kleingruppenformat geplant, es meldeten sich jedoch über 240 Studierende an.

Aufgrund des Feedbacks aus der Evaluation des ersten Durchgangs fokussierten wir die Workshopreihe auf das erste Studienjahr und traten mit der Fakultät in Kontakt, um die Workshops als fakultatives Angebot im Stundenplan der Erstsemester aufzunehmen. Auch seitens der Fakultät wurde der Bedarf für eine derartige Veranstaltung gesehen und so wurde die fakultative Einbindung in den Stundenplan im ersten Studienjahr ab 2019 umgesetzt und Inhalte über Moodle geteilt.

Seit 2020 besteht eine Zusammenarbeit mit der Abteilung für Medizinische Ausbildungsforschung der Medizinischen Fakultät Mannheim zur Evaluierung und Weiterentwicklung der Workshopreihe.

In einer Präsentation bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) wurde deutlich, dass hierfür auch an anderen Fakultäten ein hoher Bedarf besteht. Seit Juli 2021 ist Study Smart ein bvmd-Projekt, in Zusammenarbeit mit der bvmd erarbeiteten wir ein Konzept zur Ausbildung von Peer-Teachers. Hierfür erstellten wir ein Handbuch sowie ein Training-Peer-Trainers-Wochenende, welches seit Oktober 2021 jährlich stattfindet und bislang von 25 Studierenden besucht wurde.

Im Wintersemester 2021/22 wurde die Workshopreihe erstmalig auch an anderen Fakultäten angeboten, bislang in Göttingen, Rostock, Augsburg, Würzburg, Erlangen, Heidelberg und Halle sowie mehrmals als Online-Angebot fakultätsübergreifend. Erste Rückmeldungen geben ein sehr positives Bild ab, die Umsetzung durch geschulte Peer-Trainer*innen habe gut funktioniert.

2.6. Evaluation und Feedback

Die Studierenden können ihren eigenen Lernerfolg mithilfe einer hierfür erstellten Multiple-Choice-Prüfung bewerten, in der Studierende in 15 Fragen beispielsweise ihr Verständnis bezüglich Kriterien einer guten Zielsetzung oder mögliche Anwendungsbeispiele selbstregulierten Lernens überprüfen können.

Durch Aufnahme des Workshop-Programms in das fakultative Curriculum der medizinischen Fakultät Mannheim wird die Workshopreihe über EvaSys (evasys GmbH, Lüneburg) evaluiert. Die Evaluationen sowie erhaltenes mündliches Feedback dienen jährlich zur Weiterentwicklung der Workhop-Gestaltung.

Im Februar 2021 erfolgte eine Befragung der Teilnehmenden an der Workshopreihe sowie Nicht-Teilnehmenden aus dem ersten Studienjahr welche zwei Monate nach Durchführung der Workshopreihe im Rahmen der Semesterevaluation erfasst wurde und der Überprüfung der Erreichung des Projektziels diente – ob es gelungen ist, eine niederschwellig nutzbare, an Fakultäten anderer Hochschulen übertragbare Peer-Teaching-Workshopreihe zu evidenzbasierten Lernstrategien, Selbst-, Zeit- und Stressmanagement zu entwickeln. Die Befragung erfolgte online anhand von geschlossenen Fragen (beispielsweise Zufriedenheit mit eigenen Lernstrategien, Zeit- und Stressmanagement auf einer Likert-Skala) sowie offenen Fragen (beispielsweise „Wie lernen Sie am effektivsten?“). Die Antworten wurden kategorisiert zusammengefasst. Insgesamt nahmen 68 Workshop-Teilnehmende sowie 72 Studierende, die nicht an den Workshops teilgenommen haben und als Kontrollgruppe dienen, an der Befragung teil.

Beide Gruppen wurden nach Gründen für Teilnahme oder Nicht-Teilnahme befragt. Im ersten Teil der Befragung verglichen wir die Zufriedenheit mit Lernstrategien, Studienleistung sowie Zeit- und Stressmanagement zwischen Workshop-Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden zwei Monate nach den Workshops. Weiterhin wurde den Teilnehmenden die offene Frage gestellt: "Wie lernen Sie am effektivsten?" Hierbei werteten wir spezifisch von uns vermittelte, im Vorfeld entsprechend der Literatur als effiziente Lerntechniken bewertete Lernstategien wie „Active Recall“ und das Karteikartenprogramm „Anki“ aus.

Zusätzlich führten wir 2021 auch nicht-strukturierte, mündliche Interviews mit einzelnen Workshop-Teilnehmenden durch. Hierbei befragten wir die Teilnehmenden in den Folgewochen nach der Workshopteilnahme bezüglich der für sie wichtigsten Inhalte, Verbesserungsvorschlägen und bemerkten Veränderungen im eigenen Lernverhalten.

Anhand der Evaluationsergebnisse entwickelten wir die Workshopreihe jährlich weiter. So ergab sich beispielsweise eine Änderung der Termine von Modul 1 auf Modul 3 im ersten Studienjahr, wo aufgrund einer geringeren Anzahl an Veranstaltungen mehr Studierende an den Workshops teilnehmen konnten. Außerdem entwarfen wir den 1-Page-Plan (siehe Abbildung 4 [Abb. 4]) als Reaktion auf den Wunsch der Studierenden nach einem strukturierten Plan zur praktischen Umsetzung der Workshopinhalte.

3. Ergebnisse

Gründe für die Teilnahme waren generelles Interesse an den Themen (19 Nennungen), Interesse an Lernstrategien (21 Nennungen), Interesse an Stressmanagement (12 Nennungen) und Interesse an besserem Zeitmanagement (1 Nennung).

Bei den Gründen für die Nicht-Teilnahme gab es 39 Eingaben. Am häufigsten wurde Zeitmangel und terminliche Interferenzen angegeben (26 Nennungen). Zweithäufigster Angabe war bestehende Zufriedenheit mit den eigenen Kompetenzen (7 Nennungen).

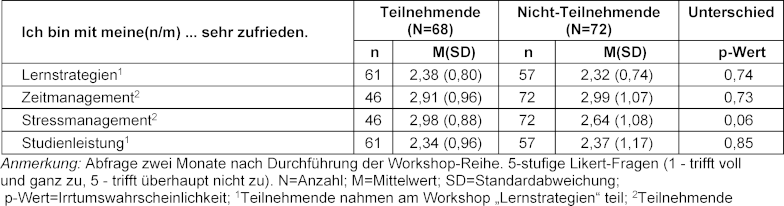

Die Daten zeigen keine signifikanten Unterschiede in der Zufriedenheit bezogen auf die untersuchten Kompetenzen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Tabelle 1: Zufriedenheit mit Lernstrategien, Studienleistung sowie Zeit- und Stressmanagement im Vergleich zwischen Studierenden, die am Study Smart Workshop teilnahmen und Studierenden, die nicht teilnahmen

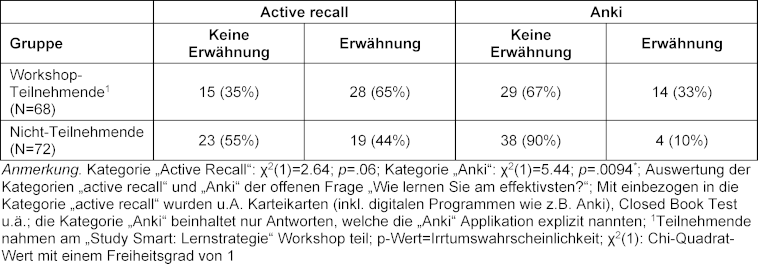

Hier standen vordergründig mit respektive 47 und 18 Nennungen die Verwendung von „Active Recall“ und der Karteikarten-Software „Anki“. In der Verwendung von „active recall“ zeigte sich zwischen Workshop-Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden kein signifikanter Unterschied (n=85; p=0,06). Die Angabe der Nutzung von Anki zeigte einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen (n=85; p=0,009), wobei Workshop-Teilnehmende häufiger angaben, mit Anki am effektivsten zu lernen (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Tabelle 2: Selbsteinschätzung der effektivsten eigenen Lernstrategie unter Medizinstudierenden

Diese Interviews dienten dazu, tiefere Einblicke in die individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden bezüglich der Workshops und dessen Rahmenbedingung zu erhalten.

Bei den Interviews wurde festgestellt, dass sich nach den Workshops unter den Studierenden viel ausgetauscht wurde. So wurden unter anderem Zusammenfassungen geteilt, um das vermittelte Wissen in Kurzform auch Nicht-Teilnehmenden zur Verfügung zu stellen. Weiterhin wurden Anki-Decks mit auf die Inhalte der Medizinischen Fakultät Mannheim angepassten Karteikarten erstellt, welche jahrgangsübergreifend weiterentwickelt werden.

Insgesamt haben bislang an den Workshops in den vergangenen fünf Jahren über 1000 Medizinstudierende teilgenommen. Darüber hinaus erreichte das Projekt „Study Smart“ den zweiten Platz beim Projektpreis der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung 2023.

4. Diskussion

Ziel des Projekts war eine Erhebung des Bedarfs der Studierenden und darauffolgend die Entwicklung einer Workshopreihe, welche Studierenden Inhalte und Anwendungsmöglichkeiten zu Lern-Schlüsselkompetenzen vermittelt und niederschwellig nutzbar sowie an andere Fakultäten übertragbar ist.

Es zeigte sich ein hohes Interesse bei den Studierenden sowohl an der Medizinischen Fakultät Mannheim als auch an anderen Fakultäten. Die Workshopreihe wird von vielen Studierenden besucht und hat sich an der Medizinischen Fakultät Mannheim als niederschwelliges und häufig genutztes Angebot etabliert.

In der Bewertung der eigenen Zufriedenheit der Teilnehmenden mit ihren Lernstrategien, Zeit- und Stressmanagement zeigt sich kein signifikanter Unterschied zwischen Kontrollgruppe und Interventionsgruppe. Eine Ursache könnten Verzerrungseffekte bei der Selbsteinschätzung (Dunning-Kruger-Effekt) sein, welche zu einer schlechteren Selbsteinschätzung führt bei Studierenden, die sich etwas mit einem Thema beschäftigt haben als Studierende, die sich damit gar nicht beschäftigt haben [22]. So könnten teilnehmende Studierende gegebenenfalls objektiv ihre Lern-Schlüsselkompetenzen verbessert haben, jedoch sich selbst kritischer bewerten. Ein weiterer Grund könnte eine unzureichende Randomisierung der Studierenden sein. Dies wird unwahrscheinlich durch die Rückmeldungen der Kontrollgruppe: Der Hauptgrund für die Nichtteilnahme war, dass die Studierenden keine Zeit hatten. Darüber hinaus ist möglich, dass die Reduktion der Inhalte auf zwei 90-minütige Workshops eine Veränderung des globalen Lernverhaltens erschwert. So bestehen die siebenwöchigen „Lernen lernen“-Workshops der Universität Witten/Herdecke aus einem 8-stündigen Tageskurs sowie sechs 90-minütigen Workshops [23]. Diese ermöglichen entsprechend eine tiefgreifendere Veränderung des Lernverhaltens, lassen sich jedoch nur unter größerem Aufwand in bestehende Curricula integrieren.

Die Nennung von Active Recall zeigte keine signifikante Differenz zwischen den Gruppen. Ein möglicher Grund könnte sein, dass diese Technik mittlerweile auch außerhalb unserer Workshops bekannt ist, möglicherweise durch word-of-mouth oder dem Teilen von Zusammenfassungen. Hingegen zeigte sich bei Anki ein signifikanter Unterschied. Anki kombiniert verschiedene Konzepte wie Distributed Learning und active recall und wird deswegen in unseren Workshops als besonders effektive Lerntechnik empfohlen. Unsere Workshops könnten den Studierenden die Bedeutung und den Wert von Anki in ihrem Lernprozess bewusst gemacht haben und dadurch zu einer höheren Anwendung geführt haben.

Die Workshops wurden an verschiedenen Fakultäten in Deutschland angeboten. Hierfür wurde ein Handbuch sowie ein Train-Peer-Trainer-Wochenende entwickelt und regelmäßig durchgeführt. Bislang konnten 25 Studierende hierzu ausgebildet werden. Dennoch besteht die Herausforderung einer langfristigen Implementierung der Workshops, da die Studierenden häufig nur für einen kurzen Zeitraum die Workshops an der eigenen Fakultät anbieten und eine Weiterführung der Workshops nicht immer gewährleistet wird. Hierfür erarbeiten wir aktuell Konzepte zur strukturierten Fortführung der Workshops an den jeweiligen Fakultäten. Wichtig ist hierbei, neue Studierende konstant für das Peer-Training zu begeistern und anzulernen. Außerdem sollten Peer-Teacher im Rahmen eines Netzwerks zur weiteren Durchführung der Workshops oder Einbindung neuer Studierender ermutigt werden.

Bei der Übertragung der Workshops auf andere (Medizin-)Fakultäten ist zu beachten, die Workshops jeweils an die standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen. Insbesondere aufgrund des modularen Aufbaus der Vorklinik an der Medizinischen Fakultät Mannheim ergeben sich hier standortspezifische Prioritäten und Herausforderungen. Wir vermuten jedoch, dass eine gut angepasste Workshopreihe an anderen Standorten ebenfalls umsetzbar sein wird und gut angenommen werden kann. Bisherige Ergebnisse von anderen Fakultäten legen nahe, dass sich dort Study Smart ebenso als niederschwellige und von Studierenden gern besuchte Workshopreihe etablieren kann.

Aktuell werden mehrere optionale Study-Smart-Zusatzangebote entwickelt, beispielsweise ein „M1-Spezial“ mit konkreten Anwendungsbeispielen der Workshopinhalte zur Vorbereitung auf das erste Staatsexamen sowie einem Workshop „Einführung in Anki“.

Im Verlauf bietet sich noch Potential für eine longitudinale Vernetzung der Inhalte sowie eine detaillierte Anpassung der Workshop-Inhalte.

5. Schlussfolgerung

Es konnte gezeigt werden, dass es möglich ist, studentisch geführte Workshops im Peer-Teaching-Format zu evidenzbasierten Lerntechniken, Zeit- und Stressmanagement an deutschen Fakultäten einzuführen.

Die Workshopreihe wird von Studierenden der Medizinischen Fakultät Mannheim häufig genutzt und mit einer hohen Zufriedenheit angenommen, an mehreren deutschen medizinischen Fakultäten wird die Workshopreihe aktuell etabliert. Eine statistisch signifikante Veränderung der Zufriedenheit der Studierenden mit ihren Lern-Kompetenzen konnte im Rahmen unserer Befragung nicht erfasst werden. An inhaltlichen Veränderungen zeigte sich vordergründig eine Zunahme der Nutzung der Karteikarten-Software Anki.

Die Workshopreihe wurde insbesondere für Studierende des ersten Studienjahrs als sinnvoll bewertet. Um mehr Studierenden die Teilnahme zu ermöglichen, wird jeder Workshoptermin an drei verschiedenen Tagen angeboten.

Herausfordernd steht weiterhin die dauerhafte Implementierung der Workshops trotz hoher Fluktuation der Peer-Teacher und die longitudinale Verankerung der Inhalte im Studium. Eine langfristige Implementierung der Workshops an verschiedenen Fakultäten bedarf einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Lokalgruppen und nationaler Projektkoordination.

ORCIDs der Autor*innen

- Georg Gross: [0000-0001-9144-1247]

- Leon Feron: [0009-0006-3639-0700]

- Felix Beetz: [0009-0009-2857-4093]

- Nicolas Krapp: [0009-0004-8941-3836]

- Katrin Schüttpelz-Brauns: [0000-0001-9004-0724

Danksagung

Wir danken Anna Riedel für die Begleitung der ersten Durchführung. Außerdem danken wir Ana-Maria Bordes für die Durchführung der Evaluation sowie dem gesamten Studiendekanat und Studierendensekretariat der Medizinischen Fakultät Mannheim für die Unterstützung bei der Durchführung der Workshopreihe. Wir danken Professor Bohus vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim für seine inhaltliche und methodische Beratung. Außerdem danken wir allen engagierten Studierenden der bvmd, insbesondere der Bundeskoordination für Medizinische Ausbildung.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Karoly P. Mechanisms of Self-Regulation: A Systems View. Ann Rev Psychol. 1993;44(1):23-52. DOI: 10.1146/annurev.ps.44.020193.000323[2] Friedrich H, Mandl H. Analyse und Förderung selbstgesteuerten Lernens. Tübingen: Dt. Institut für Fernstudienforschung; 1997. p.237-296.

[3] Zimmerman B. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In: Boekaerts M, Pintrich PR, Zeidner M, editors. Handbook Self-Regulation. San Diego: Academic Pres; 2000. p.13-39. DOI: 10.1016/B978-012109890-2/50031-7

[4] Bandura A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev. 1977;84(2):191-215. DOI: 10.1037//0033-295x.84.2.191

[5] van Houten-Schat MA, Berkhout JJ, van Dijk N, Endedijk MD, Jaarsma AD, Diemers AD. Self-regulated learning in the clinical context: a systematic review. Med Educ. 2018;52(10):1008-1015. DOI: 10.1111/medu.13615

[6] Pedrotti M, Nistor N, editors. How Students Fail to Self-regulate Their Online Learning Experience. Cham: Springer International Publishing; 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-29736-7_28

[7] Dunlosky J, Rawson KA, Marsh EJ, Nathan MJ, Willingham DT. Improving Students' Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology. Psychol Sci Public Interest. 2013;14(1):4-58. DOI: 10.1177/1529100612453266

[8] Gurung RA. How Do Students Really Study (and Does It Matter)? Teach Psychol. 2005;32(4):249-241.

[9] Hattie J, Biggs J, Purdie N. Effects of Learning Skills Interventions on Student Learning: A Meta-Analysis. Rev Educ Res. 1996;66(2):99-136. DOI: 10.3102/00346543066002099

[10] Rotenstein LS, Ramos MA, Torre M, Segal JB, Peluso MJ, Guille C, Sen S, Mata DA. Prevalence of Depression, Depressive Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA. 2016;316(21):2214-2236. DOI: 10.1001/jama.2016.17324

[11] Burger P, Tektas O, Paulsen F, Scholz M. Zunahme von Depressivität bei gleichzeitigem Verlust des Kohärenzgefühls und der psychischen Lebensqualität auf dem Weg zum ersten Staatsexamen Humanmedizin [From Freshmanship to the First „Staatsexamen“ – Increase of Depression and Decline in Sense of Coherence and Mental Quality of Life in Advanced Medical Students]. Psychother Psychosom Med Psychol. 2014;64(8):322-327. DOI: 10.1055/s-0034-1374593

[12] Schwarzer R, Warner LM. Perceived Self-Efficacy and its Relationship to Resilience. In: Prince-Embury S, Saklofske DH, editors. Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research into Practice. New York, NY: Springer New York; 2013. p.139-150. DOI: 10.1007/978-1-4614-4939-3_10

[13] Thomas PA, Kern, DE, Hughes MT, Chen BY. Curriculum development for medical education: A six-step approach. Baltimore (MA): Johns Hopkins University Press; 2015.

[14] Lockspeiser TM, O’Sullivan P, Teherani A, Muller J. Understanding the experience of being taught by peers: the value of social and cognitive congruence. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2008;13(3):361-372. DOI: 10.1007/s10459-006-9049-8

[15] Kolb DA. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice Hall: Engelwood Cliffs; 1984.

[16] Brown PC, Roediger HL, McDaniel MA. Make it stick: the science of successful learning. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press; 2014. DOI: 10.2307/j.ctt6wprs3

[17] Sandars J, Cleary T. AMEE guide No: 58 self-regulation theory: Applications to medical education. Med Teach. 2011;33(11):875-886. DOI: 10.3109/0142159X.2011.595434

[18] Locke E, Latham G. Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation: A 35Year Odyssey. Am Psychol. 2002;57(9):705-717. DOI: 10.1037//0003-066x.57.9.705

[19] Dahl C, Dlugosch GE. Besser leben! Ein Seminar zur Stärkung der Selbstfürsorge von psychosozialen Fachkräften. Präv Gesundheitsf. 2020;15(1):27-35. DOI: 10.1007/s11553-019-00735-2

[20] Tkach C, Lyubomirsky S. How do people pursue happiness?: Relating personality, happiness-increasing strategies, and well-being. J Happiness Stud. 2006;7(2):183-225. DOI: 10.1007/s10902-005-4754-1

[21] Dolan YM. Resolving Sexual Abuse: Solution-Focused Therapy and Ericksonian Hypnosis for Adult Survivors. New York: W. W. Norton; 1991. p.237.

[22] Dunning D. Chapter five - The Dunning-Kruger Effect: On Being Ignorant of One's Own Ignorance. In: Olson JM, Zanna MP, editors. Advances in Experimental Social Psychology. Cambridge (MA): Academic Press; 2011. p.247-296. DOI: 10.1016/B978-0-12-385522-0.00005-6

[23] Thye M, Tauschel D. Fostering learning capacities for meaningful, healthy and efficient studying in undergraduate medical education: evaluation of a longitudinal learning workshop. BMC Psychol. 2021;9(1):131. DOI: 10.1186/s40359-021-00631-5

[24] Panadero E, Alonso-Tapia J. How do students self-regulate? Review of Zimmerman’s cyclical model of self-regulated learning. Ana Psicología. 2014;30(2):450-462.