[Simulatives Lernen im Room of Horror – eine Methode zur Förderung der Patientensicherheit im Bachelorstudium Pflege]

Vivian Hauff 1Laura Homann 1

Antje Tannen 1

1 Charité – Universitätsmedizin Berlin, corporate member of Freie Universität Berlin and Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Klinische Pflegewissenschaft, Berlin, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: An die Gesundheitsversorgung werden hohe Erwartungen in Bezug auf Sicherheit und Wiederherstellung der Gesundheit gestellt. Gleichzeitig birgt die Versorgung auch Risiken und potenzielle Gefahrenquellen, die zu unerwünschten Ereignissen sowohl bei Patient:innen als auch Gesundheitsfachkräften führen können. Um für diese Risiken zu sensibilisieren, ist es notwendig, das Thema Patientensicherheit schon in der Ausbildung der Gesundheitsprofessionen zu implementieren. Eine dafür geeignete Lehr- und Lernmethode stellt der Room of Horror, als eine Form des simulativen Lernens, dar.

Methodik: Studierende des ersten Fachsemesters des Bachelorstudiengangs Pflege durchliefen am Semesterende einen Room of Horror, welcher in Anlehnung an das Schweizer Manual zum interaktiven Lernen konzipiert wurde. Es galt, 13 Fehler in diesem Raum zu identifizieren, die für die Patientensicherheit als relevant erachtet wurden. Im Anschluss fand eine schriftliche Evaluation dieses Lehrformats statt.

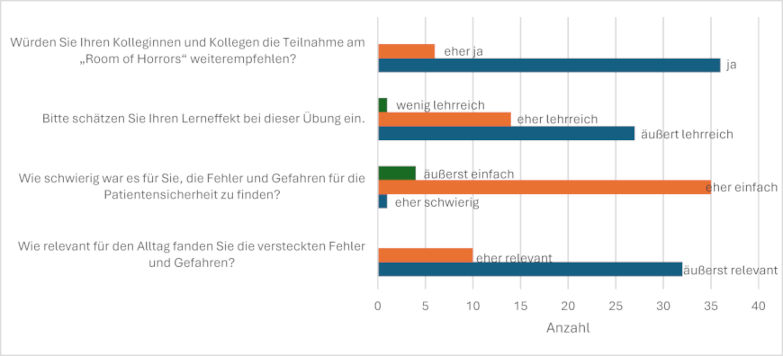

Ergebnisse: Die Teilnehmenden waren in der Lage, zwölf der 13 Fehlerquellen zu identifizieren. Die Simulation wurde von allen Pflege-Studierenden als lehrreich und relevant für den beruflichen Alltag empfunden. Die Schärfung des Risikobewusstseins und die hohe Relevanz für den beruflichen Alltag sind Aspekte, die von den Teilnehmenden besonders positiv hervorgehoben wurden.

Schlussfolgerung: Der Room of Horror stellt ein alltagsbezogenes Simulationstraining dar, in welchem die Studierenden frühzeitig ihre Beobachtungsfähigkeiten, kritisches Denken und Situationsbewusstsein für patientensicherheitsrelevante Gefährdungspotenziale im Klinikalltag trainieren können.

Schlüsselwörter

Pflegestudium, simulatives Lernen, Patientensicherheit

1. Einleitung

Ungefähr zehn Prozent der Klinikpatient*innen weltweit erleben während ihres Aufenthaltes ein unerwünschtes Ereignis, in Folge dessen ein Schaden entsteht [1]. Die Gesundheitsversorgung im Krankenhaus ist durch komplexe Situationen gekennzeichnet, welche den Beschäftigten ein hohes Maß an Wissen und Kompetenzen abverlangen [2]. Insbesondere den Pflegenden kommt beim Thema Patientensicherheit eine besondere Verantwortung zu, wie z.B. im frühzeitigen Erkennen von Risiken oder in der sicheren Durchführung pflegerischer Interventionen [3], [4]. Die Bewältigung dieser Herausforderungen bedarf einer fundamentalen Auseinandersetzung innerhalb des gesamten Studiums. Dabei steht neben Wissensvermittlung auch die Entwicklung eines Risikobewusstseins im Fokus [2], [3]. An diesem Punkt stellt das simulative Lernen im Format eines Room of Horror (RoH) eine geeignete Methode dar, um bei den Lernenden eine Sensibilisierung für das Thema Patientensicherheit zu erreichen und schließlich das Risikobewusstsein zu trainieren [5], [6]. Positive Effekte dieser Lehr- und Lernmethode sind bereits vielfältig dargestellt und untermauern den Erwerb sicherheitsrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten [6]. Das zentrale Ziel der Durchführung dieses RoH war es, die besagte Methode zu evaluieren und erste Einblicke hinsichtlich der Umsetzbarkeit und Akzeptanz der Studierenden zu gewinnen.

2. Projektbeschreibung

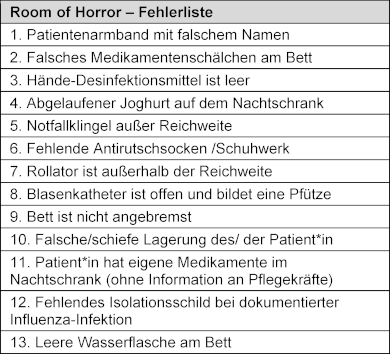

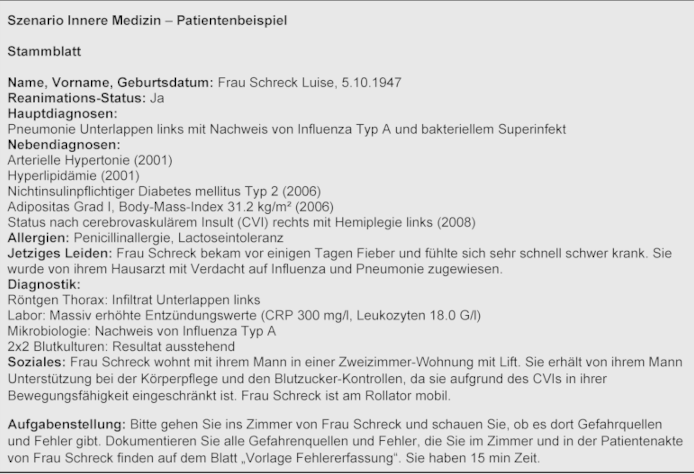

In Anlehnung an das WHO-Mustercurriculum [3] wurden den Studierenden im ersten Semester umfassende Grundlagen zum Thema Patientensicherheit vermittelt. Die Inhalte reichten von Klärungen relevanter Begriffe und Schlüsselkonzepte, über die Darstellung der Rollen von Patient*innen und Pflegenden, bis hin zu mit der Versorgungspraxis einhergehenden Risiken. Die Anwendung dieses Wissens konnten sie zum Ende der 12-wöchigen Seminarreihe bei der Fehlersuche in zwei identisch simulierten Patientenzimmern mit einer Pflegesimulationspuppe erproben. Ein curricular integrierter Praxiseinsatz hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. In drei aufeinanderfolgenden Tagen haben insgesamt N=42 Studierende den RoH genutzt. Die Simulation inklusive theoretischer Einbettung, Pre- und Debriefing erstreckte sich über 90 Minuten. Das Prebriefing zeichnete sich durch eine 20-minütige Vorstellung des Fallbeispiels (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]) und des Ablaufs des RoH aus. In einem vorgegebenen Zeitraum (15 Min) konnten zwei Kleingruppen mit je fünf bis sechs Studierenden gleichzeitig die Fehlersuche beginnen. Eine differenzierte Rollenzuteilung hat nicht stattgefunden. In den beiden Räumen wurden 13 sicherheitsrelevante Fehler versteckt, welche sich grundlegend an den Inhalten des Manual der Schweizer Stiftung für Patientensicherheit orientierten [7] (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Die entdeckten Fehler wurden von den Studierenden in einem Erfassungsbogen dokumentiert. Nach Ablauf der Zeit erfolgte eine gemeinsame Auswertung der Simulationssituation sowie ein Debriefing, um die Emotionen und Erlebnisse der Studierenden in Erfahrung zu bringen. Schließlich wurden die Teilnehmenden gebeten, mittels kurzer Paper-Pencil-Befragung in einer vier-stufigen Likert-Skala, ein Feedback zu geben. Die quantitativ erhobenen Daten wurden deskriptiv-statistisch ausgewertet (SPSS 29) und die qualitativen Freitextfelder inhaltlich zusammengefasst.

Tabelle 1: Fehlerliste (entnommen aus [7] und adaptiert)

Abbildung 1: Fallbeispiel (entnommen aus [7])

3. Ergebnisse

Es fiel auf, dass die Teams mehr Fehler in den Simulationsräumen identifizierten als ursprünglich platziert wurden. Eine differenzierte Detektionsrate wurde jedoch nicht erhoben. Fehlerquellen wie beispielsweise die schiefe Lagerung der Patientin, der geöffnete Blasenverweilkatheter und auch das leere Händedesinfektionsmittel sind allen Teilnehmenden aufgefallen. Die fehlenden Isolationsmaßnahmen bei bestehender Influenza-Infektion wurden hingegen in nahezu allen Gruppen übersehen. Aus den Evaluationsbögen geht hervor, dass alle Studierenden die Simulation als relevant und lehrreich für den praktischen Arbeitsalltag erachteten und die Teilnahme an Kolleg*innen weiterempfehlen würden (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]). Bei den offenen Fragen wurde nach den bedeutsamsten Erfahrungen sowie Wünschen und Ideen bezüglich zukünftiger Gestaltung des RoH gefragt. Hierzu merkten die Studierenden an, dass dieses Format eine hohe Relevanz für den beruflichen Alltag darstelle und eine gute Möglichkeit sei, um für Risiken und deren Effekte in der Patientenversorgung zu sensibilisieren. Darüber hinaus erschien ihnen eine offene und konstruktive Fehlerkultur bedeutsam, weil dadurch Lernanlässe für alle Beteiligten identifiziert werden können. Weiterhin wünschten sich die Studierenden andere RoH im Verlauf des Studiums, um zunehmend komplexere Situationen simulieren zu können. Eine realistische Raumgestaltung und die Durchführung in Kleingruppen von weniger als vier Personen waren Anregungen für eine Optimierung des RoH. Abschließend lässt sich festhalten, dass die Simulation mit viel Spaß und Freude erlebt wurde.

Abbildung 2: Evaluationsergebnisse

4. Diskussion

Die Durchführung dieses RoH gibt Hinweise darauf, dass es sich um eine effektive und umsetzbare Lehr- und Lernmethode handelt, die für das Thema Patientensicherheit sensibilisieren kann [7]. Es sei darauf verwiesen, dass die Konzeption und Durchführung sowohl auf personellen, logistischen als auch strukturellen Ressourcen basieren. Das Fehlen dieser Ressourcen könnten mögliche Barrieren darstellen, die vorab angebahnt werden sollten. Die Ergebnisse dieses Projekts decken sich mit weiteren aktuellen Erkenntnissen des simulativen Lernens mittels RoH [6]. So wurde beispielsweise auch in dieser Durchführung ein grundlegendes positives Stimmungsbild wiedergegeben als auch eine hohe Detektionsrate erreicht [6], [8]. Da vermehrt die scheinbar offensichtlichen Fehlerquellen wie unpassende Positionierung oder geöffneter Blasenverweilkatheter identifiziert wurden, könnte in einer zukünftigen Durchführung der Fokus vermehrt auf den weniger offenkundigen Fehlerbereichen wie beispielsweise der Abgleich mit der Dokumentation gelegt werden. Die Evaluation dieses Pilotprojekts ist limitiert, da nur eine geringe Anzahl an Studierenden teilgenommen hat. Generalisierungen können nicht getroffen werden, da die Ergebnisse in weiteren Studien und Populationen repliziert und die Methode in anderen Settings erprobt werden sollten. Jedoch gibt es auch in dieser vergleichsweise kleinen Kohorte positive Effekte, wie den wahrgenommenen Lernerfolg und die Stärkung des Risikobewusstseins.

5. Schlussfolgerung

Das simulative Lernen in einem RoH stellt eine niederschwellige und lehrreiche Methode dar, um für das Thema Patientensicherheit im beruflichen Alltag zu sensibilisieren. Die Implementierung wäre sowohl in der Aus- als auch Fort- und Weiterbildung von Pflegefachkräften denkbar. Aspekte wie die realistische Gestaltung des Raums oder die Wahl der Gruppengröße könnten nach Einschätzungen der Studierenden hierbei entscheidend sein, um das kritische Denken und Situationsbewusstsein gezielt zu trainieren. Ein wiederholender Charakter dieses Formats, im Sinne einer Lernspirale mit Orientierung an den sich entwickelnden Qualifikationen sowie eine mögliche interprofessionelle Ausrichtung für die Realitätsbezug wären für die zukünftige Gestaltung eines RoH wünschenswert.

ORCIDs der Autorinnen

- Vivian Hauff: [0009-0000-1754-1952]

- Antje Tannen: [0000-0003-0970-1818]

Interessenkonflikt

Die Autorinnen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Panagioti M, Khan K, Keers RN, Abuzour A, Phipps D, Kontopantelis E, Bower P, Campbell S, Haneef R, Avery AJ, Ashcroft DM. Prevalence, severity, and nature of preventable patient harm across medical care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2019;366:I4185. DOI: 10.1136/bmj.l4185[2] Zimmermann C, Fridrich A, Schwappach DL. Training situational awareness for patient safety in a room of horrors: an evaluation of a low-fidelity simulation method. J Patient Saf. 2021;17(8):e1026-e1033. DOI: 10.1097/PTS.0000000000000806

[3] Charité - Universitätsmedizin Berlin. Mustercurriculum Patientensicherheit der Weltgesundheitsorganisation – Multiprofessionelle Ausgabe. Berlin: Charité - Universitätsmedizin Berlin; 2018. Zugänglich unter/available from: https://igpw.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc01/igpw/Forschung/PAMM/WHO_Mustercurriculum_Patientensicherheit_DEUTSCH_2018.pdf

[4] Vaismoradi M, Tella S, Logan PA, Khakurel J, Vizcaya-Moreno F. Nurses' Adherence to Patient Safety Principles: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(6):2028. DOI: 10.3390/ijerph17062028

[5] Karner S, Warnecke F. Simulatives Lernen im Room of Horrors : Praxisbuch mit Fallbeispielen für die generalistische Pflegeausbildung. 1. ed. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer; 2023. DOI: 10.17433/978-3-17-042852-2

[6] Lee S, Repsha C, Seo WJ, Lee SH, Dahinten VS. Room of horrors simulation in healthcare education: A systematic review. Nurse Educ Today. 2023;126:105824. DOI: 10.1016/j.nedt.2023.105824

[7] Zimmermann C, Schwappach D. Interaktives Lernen Im Room of Horrors. Manual für Spitäler. Zürich: Stiftung für Patientensicherheit Schweiz; 2019. Zugänglich unter/available from: https://patientensicherheit.ch/wp/wp-content/uploads/2023/03/Room_of_Horrors_Manual_Spit_ler_D_V2.pdf

[8] Löber N, Garske C, Rohe J. Room of horrors – ein low-fidelity Simulationstraining für patientensicherheitsrelevante Gefährdungspotentiale im Klinikalltag [Room of horrors: A low-fidelity simulation practice for patient safety-relevant hazards of hospitalization]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2020;153-154:104-110. DOI: 10.1016/j.zefq.2020.05.010