[Mindestanforderung an die wissenschaftliche Ausbildung im Medizinstudium]

Julia Eckel 1Elena Sperk 2

Wilko Thiele 3

Katrin Schüttpelz-Brauns 4

1 Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Universitätsmedizin Mannheim (UMM), Geschäftsbereich Studium und Lehrentwicklung, Mannheim, Deutschland

2 Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Universitätsmedizin Mannheim (UMM), Mannheim Cancer Center Studienzentrale, Mannheim, Deutschland

3 Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, European Center for Angioscience (ECAS), Mikrovaskuläre Biologie und Pathobiologie, Mannheim, Deutschland

4 Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, Universitätsmedizin Mannheim (UMM), Geschäftsbereich Studium und Lehrentwicklung, Abteilung Medizinische Ausbildungsforschung, Mannheim, Deutschland

Zusammenfassung

Wir schlagen einen neuen Ansatz zur Ableitung von Mindeststandards für die wissenschaftliche Ausbildung im Medizinstudium vor. Dieser Ansatz ermöglicht es, konkrete Lernziele nachvollziehbar zu definieren und klar darzustellen. Wir sehen die Vermittlung eines systematisch-wissenschaftlichen Vorgehens als Grundanforderung an ein universitäres Studium, das mit dem Wissenschaftszyklus beschrieben werden kann. Dieses bildet die Grundlage sowohl für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn als auch für evidenzbasiertes Handeln in der Medizin.

Schlüsselwörter

medizinische Ausbildung, Wissenschaftskompetenz, Lernziele, Standards

Einleitung

Ein fundiertes wissenschaftliches Grundverständnis ist Voraussetzung für evidenzbasiertes Handeln in der Medizin [23]. Werden wissenschaftliche Erkenntnisse im klinischen Alltag angewendet, hat das einen positiven Einfluss auf die Qualität der Versorgung von Patientinnen und Patienten [23], [24]. Ärztinnen und Ärzte müssen daher wissenschaftliche Veröffentlichungen rezipieren und kritisch bewerten, inwieweit die darin enthaltenen oder daraus ableitbaren Erkenntnisse Konsequenzen für die eigene klinische Praxis haben. In der Realität berichten praktizierende Ärztinnen und Ärzte jedoch über fehlende Kompetenzen dahingehend, z.B. klinische Studien oder auch andere wissenschaftliche Arbeiten hinsichtlich ihrer Güte und Aussagekraft bewerten zu können [28].

Diese fehlenden Kompetenzen zeigen sich bereits im Studium, wo sich die Studierenden nicht ausreichend zu eigenständiger Forschung befähigt fühlen [7], [27]. Dabei sollten die im Studium vermittelten Inhalte auch auf eine Promotion, sprich den Nachweis der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten, vorbereiten. Ohne die Vermittlung eines wissenschaftlichen Grundverständnisses in der Ausbildung droht ein Nachwuchsmangel in der medizinischen Forschung [9], [20]. Dieses Problem wurde bereits erkannt, und nicht nur aufgrund des rasanten Wissenszuwachses und technologischen Fortschritts wird seit Jahren von verschiedenen Seiten eine Verbesserung der wissenschaftlichen Ausbildung im Medizinstudium gefordert [1], [3], [4], [5], [6], [23], [21], [25], [33]. Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (2008) [25], die Deutsche Forschungsgemeinschaft (2010) [6], der Wissenschaftsrat (2014) [33], sowie der Medizinische Fakultätentag (2016) [22] sehen seit Jahren die Notwendigkeit, dass grundlegende wissenschaftliche Kompetenzen im Medizinstudium verstärkt erworben werden sollten. In das gleiche Horn stoßen die Universitäten, die in ihrer Rolle als Forschungs- und Bildungseinrichtungen für wissenschaftliche Kompetenzen eine „Deprofessionalisierung“ der ärztlichen Ausbildung und den Verlust der wissenschaftlichen Basis („Entakademisierung“) befürchten [25]. Auch die in Inhalt und Fokussierung unterschiedlichen wissenschaftlichen Curricula der medizinischen Fakultäten in Deutschland unterstreichen dies: Während zwei Drittel der Modell- und Reformstudiengänge ein verpflichtendes Modul zum wissenschaftlichen Arbeiten integrieren, trifft dies nur auf etwa ein Viertel der Regelstudiengänge zu [2].

Der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog (NKLM) [14], u.a. auch das Kapitel zu medizinisch-wissenschaftlichen Fertigkeiten (VIII.1.) wird derzeit im Hinblick auf die Reduktion von Lernzielen und Redundanzen weiterentwickelt. Da die Medizincurricula aktuell mit fachspezifischen Wissensinhalten und Lernzielen überfrachtet sind, wird eine Curriculumsreform kritisch gesehen. Entsprechend wird an den Fakultäten diskutiert, inwieweit wissenschaftliches Denken und Arbeiten an den medizinischen Fakultäten integriert werden kann, und damit auch die Frage nach der Mindestanforderung an Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium aufgeworfen. Gleichzeitig stehen die Fakultäten vor der Herausforderung und der Verantwortung, die wissenschaftliche Ausbildung im Medizinstudium als Aufgabe eines universitären Studiums hinreichend zu verwirklichen. Wir möchten daher mit diesem Kommentar zur Weiterführung der Diskussion über die Mindeststandards wissenschaftlicher Ausbildung anregen.

Wissenschaftlich-systematisches Vorgehen

Wissenschaftskompetenz wird definiert als „die Problemidentifikation, das Generieren von Hypothesen, das Generieren und Suchen von Evidenz, die Bewertung von Evidenz, das Ziehen von Schlussfolgerungen sowie die Kommunikation und die kritische Beurteilung wissenschaftlichen Denkens und seiner Ergebnisse“ [33] (siehe hierzu auch [8], [19]).

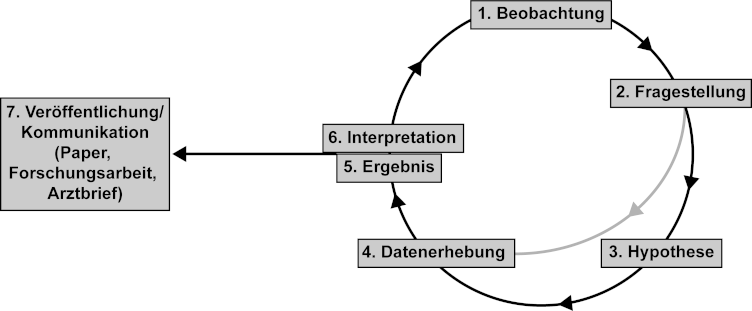

Wissenschaftskompetenz ist also das wissenschaftlich-systematische Vorgehen, wie es mit Hilfe des Wissenschaftszyklus´ beschrieben werden kann (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Wissenschaftszyklus: Wissenschaftlich-systematisches Vorgehen

Basierend auf einer Beobachtung, die in den Kontext des bestehenden Wissens gestellt wird, wird eine Fragestellung formuliert, von der beim hypothesentestenden Vorgehen eine oder mehrere Hypothesen abgeleitet werden. Zur Überprüfung der Hypothesen werden Daten systematisch erhoben (diagnostisch, analytisch oder experimentell) und anschließend ausgewertet und interpretiert. So kann die Forschungsfrage beantwortet und die Ergebnisse in das bisherige Wissen eingeordnet werden. Die Kommunikation der Ergebnisse und Schlussfolgerungen kann in Form von Vorträgen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Papern), Forschungsarbeiten oder auch Leitlinien, Arztbriefen oder Patientengesprächen erfolgen. Die so gewonnenen Erkenntnisse stellen oft selbst wieder eine Beobachtung dar oder führen zu neuen Beobachtungen, die ein erneutes Durchlaufen des Wissenschaftszyklus’ zur Folge haben. Bei nicht ausreichender Datenlage kann zunächst ein exploratives, hypothesengenerierendes Vorgehen nötig sein (grauer Pfeil). Dabei werden ausgehend von der Fragestellung unter Auslassung der Formulierung von Hypothesen systematisch Daten erhoben, die dann ausgewertet und interpretiert werden. Diese Daten stellen selbst eine Beobachtung dar, und ergänzen die ursprüngliche Beobachtung so, dass eine Präzisierung der Fragestellung möglich ist. Dies erlaubt nun die Formulierung von Hypothesen und im nächsten Durchlauf des Zyklus’ ein hypothesentestendes Vorgehen.

Dieses Vorgehen geht auf Hippokrates von Kos (460-370 v. Chr.) zurück und beinhaltet abduktive, retroduktive, deduktive und induktive Schlussfolgerung und Argumentation [19]. Auch wenn spezifische Ausgangslagen und die Gewichtung der Einzelschritte des Wissenschaftszyklus’ in einzelnen Disziplinen variieren mögen [8], ist das Vorgehen generisch, d.h. in allen medizinischen Forschungsbereichen und fachübergreifend gleich (siehe Anhang 1 [Anh. 1]).

Auch im klinischen Alltag müssen Ärztinnen und Ärzte wissenschaftlich-systematisch vorgehen, also Fragestellungen entwickeln, Hypothesen generieren, Daten erheben und daraus evidenzbasierte Arbeitsstrategien ableiten, dokumentieren und Erkenntnisse kommunizieren. Ebenso erfordert die kritische Analyse eines Papers im klinischen Alltag oder im Rahmen der Forschung, zu prüfen, ob wissenschaftliche Standards bei den einzelnen Schritten im Zyklus eingehalten wurden und die Aussagen des Papers valide sind.

Ableitung der Mindestanforderung an wissenschaftliche Ausbildung

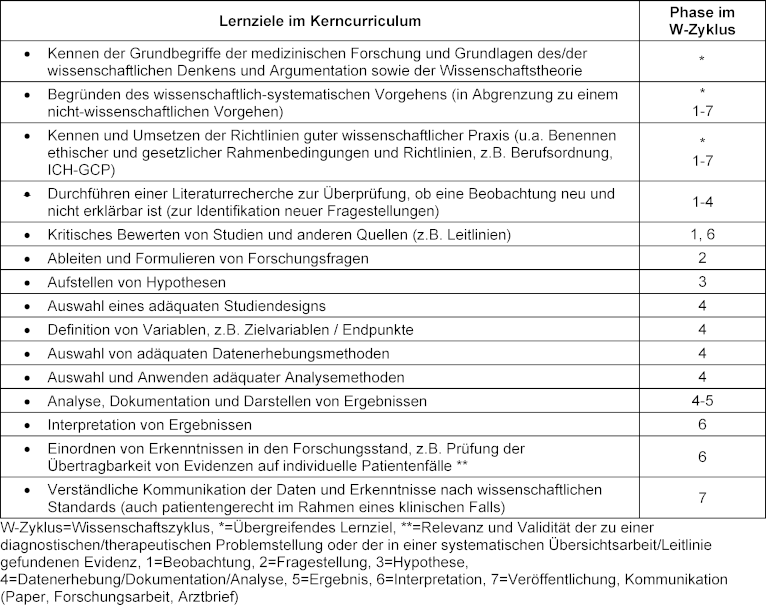

Die Mindestanforderung an die wissenschaftliche Ausbildung im Medizinstudium lässt sich klar aus dem Wissenschaftszyklus als übergeordnete Struktur ableiten: Sie liegt in der Befähigung zu selbstständigem wissenschaftlich-systematischen Vorgehen unter Anwendung der einzelnen Schritte aus Abbildung 1 [Abb. 1]. Dies dient der Vorbereitung und Umsetzung einer Promotion und befähigt zur eigenständigen Durchführung von Studien mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns in unterschiedlichen Forschungsgebieten (mit ihren jeweiligen fachspezifischen Forschungsmethoden) und zur Entwicklung (Leitlinien) und gezielten Anwendung evidenzbasierter Medizin nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt die daraus abgeleiteten wissenschaftsorientierten Lernziele für ein zukünftiges Kerncurriculum der medizinischen Fakultäten in Abhängigkeit von den für das wissenschaftlich-systematische Vorgehen erforderlichen Kompetenzen.

Tabelle 1: Abgeleitete wissenschaftsorientierte Lernziele für ein zukünftiges Kerncurriculum der medizinischen Fakultäten

Die Lernziele sollten sowohl einzeln (z.B. Literaturrecherche) als auch im Zusammenhang (im Rahmen des wissenschaftlich-systematischen Vorgehens) im Curriculum operationalisiert werden. Zur abschließenden Prüfung der Wissenschaftskompetenz sollte eine wissenschaftliche Arbeit unter Anleitung selbstständig durchgeführt werden. Diese Eigenleistung im wissenschaftlichen Arbeiten ist bereits vielseitig diskutiert und auch lerntheoretisch begründet worden: Verwiesen sei hier auf die Kontroverse zum research-based-teaching [12], [15], [16], um den subjektwissenschaftlichen Lernansatz von Holzkamp (1995) [17] oder die Grundgedanken des Forschenden Lernens von Huber (2009) [18]. Von besonderer Bedeutung ist es auch die Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und dem Einfluss der Wissenschaft auf den klinischen Alltag herzustellen (z.B. durch die Überprüfung der Übertragbarkeit von Evidenz auf Patientenfälle).

Fazit

An den medizinischen Fakultäten in Deutschland sollten wissenschaftliche Kompetenzen vermittelt werden, da diese die Grundlage für wissenschaftliche Tätigkeit und die medizinische Versorgung unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Wissenschaft darstellen. Hierbei sehen wir die Vermittlung des oben beschriebenen systematisch-wissenschaftlichen Vorgehens, aus dem sich die für das Kerncurriculum formulierten wissenschaftsorientierten Lernziele ableiten lassen, als Grundanforderung an ein universitäres Studium.

ORCIDs der Autor*innen

- Elena Sperk: [0000-0002-8771-8124]

- Wilko Thiele: [0000-0002-8978-4192]

- Katrin Schüttpelz-Brauns: [0000-0001-9004-0724]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF). Stellungnahme zur Wissenschaftlichkeit des Medizinstudiums. Düsseldorf: AWMF; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/dateien/stellungnahmen/2014/1.pdf[2] Bauer J, Schendzielorz J, Oess S, Mantke R. Ausmaß und Integration von Wissenschaftsmodulen in das Medizinstudium an den staatlichen Fakultäten und den privaten staatlich anerkannten Fakultäten in Deutschland: eine Querschnittsstudie [Depth and integration of science modules in medical studies at recognized public and private faculties in Germany: A cross-sectional study]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2022;174:90-96. DOI: 10.1016/j.zefq.2022.08.006

[3] Bundesärztekammer. Wissenschaftlichkeit als konstitutionelles Element des Arztberufes. Berlin: Bundesärztekammer; 2020. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/WB/Stellungnahme_Wissenschaftlichkeit.pdf

[4] Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd). Konzeptpapier zur Zukunft und Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Berlin: bvmd; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.bvmd.de/wp-content/uploads/2021/04/2014-06-01_aktuell_Grundsatzetscheidung_Zukunft_und_Weiterentwicklung_des_Medizinstudiums_zuletzt_gea%CC%88ndert_am_30.06.2018.pdf

[5] Densen P. Challenges and opportunities facing medical education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2011;122:48-58.

[6] Deutsche Forschungsgemeinschaft, Senatskommission. Empfehlungen der Senatskommission für Klinische Forschung. Strukturierung der wissenschaftlichen Ausbildung für Medizinerinnen und Mediziner. Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft; 2010. Zugänglich unter/available from: https://www.dfg.de/resource/blob/169680/df604c619d6c03218789faa0d18acc70/medizinausbildung-senat-klinische-forschung-data.pdf

[7] Epstein N, Huber J, Gartmeier M, Berberat PO, Reimer M, Fischer MR. Investigation on the acquisition of scientific competences during medical studies and the medical doctoral thesis. GMS J Med Educ. 2018;35(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma001167

[8] Fischer F, Kollar I, Ufer S, Sodian B, Hussmann H, Pekrun R, Neuhaus B, Dorner B, Pankofer S, Fischer M, Strijbos JW, Henne M, Eberle J. Scientific reasoning and argumentation: advancing an interdisciplinary research agenda in education. Frontline Learn Res. 2014;2(3):28-45. DOI: 10.14786/flr.v2i3.96

[9] Gerst T, Hibbeler B. Ärztemangel im Labor. Dtsch Ärztebl. 2012;37:A1804-1808. Zugänglich unter/available from: https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=129816

[10] Goerdt L, Poemsl J, Spaich S, Welzel G, Abo-Madyan Y, Ehmann M, Berlit S, Tuschy B, Sütterlin M, Wenz F, Sperk E. Longitudinal cosmetic outcome after planned IORT boost with low kV X-rays-monocentric results from the TARGIT BQR registry. Transl Cancer Res. 2023;12(7):1715-1726. DOI: 10.21037/tcr-23-88

[11] Goerdt L, Schnaubelt R, Kraus-Tiefenbacher U, Brück V, Bauer L, Dinges S, von der Assen A, Meye H, Kaiser C, Weiss C, Clausen S, Schneider F, Abo-Madyan Y, Fleckenstein K, Berlit S, Tuschy B, Sütterlin M, Wenz F, Sperk E. Acute and Long-Term Toxicity after Planned Intraoperative Boost and Whole Breast Irradiation in High-Risk Patients with Breast Cancer-Results from the Targeted Intraoperative Radiotherapy Boost Quality Registry (TARGIT BQR). Cancers (Basel). 2024;16(11):2067. DOI: 10.3390/cancers16112067

[12] Griffiths R. Knowledge production and the research–teaching nexus: the case of the built environment disciplines. Stud High Educ. 2004;29(6):709-726. DOI: 10.1080/0307507042000287212

[13] Grube M, Dimmler A, Schmaus A, Saup R, Wagner T, Garvalov BK, Sleeman JP, Thiele W. Ketogenic diet does not promote triple-negative and luminal mammary tumor growth and metastasis in experimental mice. Clin Exp Metastasis. 2024;41(3):251-266. DOI: 10.1007/s10585-023-10249-z

[14] Hahn EG, Fischer MR. Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM) für Deutschland: Zusammenarbeit der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA) und des Medizinischen Fakultätentages (MFT). GMS Z Med Ausbild. 2009;26(3):Doc35. DOI: 10.3205/zma000627

[15] Healey M, Jenkins A. Linking discipline-based research and teaching through mainstreaming undergraduate research and inquiry. High Educ. 2009;47:1-66.

[16] Healey M, Jenkins A, Lea J. Developing research-based curricula in college-based higher education. High Educ Acad. 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/developing-research-based-curricula-college-based-higher-education

[17] Holzkamp K. Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt am Main: Campus-Verlag; 1995.

[18] Huber L. Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber L, editor. Forschendes Lernen im Studium. Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld: Universitätsverlag Webler; 2009. p.9-35.

[19] Lawson AE. Basic inferences of scientific reasoning, argumentation, and discovery. Sci Educ. 2010;94(2):336-364. DOI: 10.1002/sce.20357

[20] Loos S, Sander M, Albrecht M. Systematische Situationsanalyse zum wissenschaftlichen Nachwuchs in der klinischen Forschung. Berlin: IGES; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.iges.com/e6/e1621/e10211/e8885/e9500/e9501/e9503/attr_objs9504/IGES_Nachwuchs_WEB_ger.pdf

[21] Medizinischer Fakultätentag. Diskussionspapier: Die Bedeutung von Wissenschaftlichkeit für das Medizinstudium und die Promotion. Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina; 2019. Zugänglich unter/available from: https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2019_Diskussionspapier_Wissenschaftlichkeit.pdf

[22] Medizinischer Fakultätentag. Positionspapier: Strukturierte Promotion und wissenschaftliche Ausbildung in der Medizin. Berlin: MFT; 2016. Zugänglich unter/available from: https://medizinische-fakultaeten.de/wp-content/uploads/2016/04/positionspapier_strukturierte_promotionen_final.pdf

[23] Medizinischer Fakultätentag. Positionspapier: Vermittlung von Wissenschaftskompetenz im Medizinstudium. Berlin: MFT; 2017. Zugänglich unter/available from: https://medizinische-fakultaeten.de/wp-content/uploads/2018/01/Positionspapier-Wissenschaftlichkeit.pdf

[24] Mileder LP. Medical students and research: Is there a current discrepancy between education and demands? GMS Z Med Ausbild. 2014;31(2):Doc15. DOI: 10.3205/zma000907

[25] Müller W. AWMF-Stellungnahme: Förderung der wissenschaftlichen Medizin schon in der studentischen Ausbildung. GMS Mitt AWMF. 2008;5:Doc12. Zugänglich unter/available from: https://www.egms.de/static/de/journals/awmf/2008-5/awmf000155.shtml

[26] Oncological outcome after planned IORT boost in breast cancers with low kV x-rays – results from the prospective phase IV study TARGIT BQR. Strahlenther Onkologie. submitted

[27] Piedmont S, Robra BP. Praxis und Wissenschaft im Studium – Erwartungen und erlebte Kompetenzförderung von Studierenden der Humanmedizin im Vergleich mit Studierenden anderer Fächer. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(1):Doc8. DOI: 10.3205/zma000950

[28] Schmidt FM, Zottmann JM, Sailer M, Fischer MR, Berndt M. Statistical literacy and scientific reasoning & argumentation in physicians. GMS J Med Educ. 2021;38(4):Doc77. DOI: 10.3205/zma001473

[29] Vaidya JS, Bulsara M, Baum M, Wenz F, Massarut S, Pigorsch S, Alvarado M, Douek M, Saunders C, Flyger H, Eiermann W, Brew-Graves C, Williams NR, Potyka I, Roberts N, Bernstein M, Brown D, Sperk E, Laws S, Sütterlin M, Corica T, Lundgren S, Holmes D, Vinante L, Bozza F, Pazos M, Blanc-Onfroy ML, Gruber G, Polkowski W, Dedes KJ, Niewald M, Blohmer J, McReady D, Hoefer R, Kelemen P, Petralia G, Falzon M, Joseph D, Tobias JS. New clinical and biological insights from the international TARGIT-A randomised trial of targeted intraoperative radiotherapy during lumpectomy for breast cancer. Br J Cancer. 2021;125(3):380-389. DOI: 10.1038/s41416-021-01440-8

[30] Vaidya JS, Bulsara M, Baum M, Wenz F, Massarut S, Pigorsch S, Alvarado M, Douek M, Saunders C, Flyger HL, Eiermann W, Brew-Graves C, Williams NR, Potyka I, Roberts N, Bernstein M, Brown D, Sperk E, Laws S, Sütterlin M, Corica T, Lundgren S, Holmes D, Vinante L, Bozza F, Pazos M, Le Blanc-Onfroy M, Gruber G, Polkowski W, Dedes KJ, Niewald M, Blohmer J, McCready D, Hoefer R, Kelemen P, Petralia G, Falzon M, Joseph DJ, Tobias JS. Long term survival and local control outcomes from single dose targeted intraoperative radiotherapy during lumpectomy (TARGIT-IORT) for early breast cancer: TARGIT-A randomised clinical trial. BMJ. 2020;370:m2836. DOI: 10.1136/bmj.m2836

[31] Vaidya JS, Joseph DJ, Tobias JS, Bulsara M, Wenz F, Saunders C, Alvarado M, Flyger HL, Massarut S, Eiermann W, Keshtgar M, Dewar J, Kraus-Tiefenbacher U, Sütterlin M, Esserman L, Holtveg HM, Roncadin M, Pigorsch S, Metaxas M, Falzon M, Matthews A, Corica T, Williams NR, Baum M. Targeted intraoperative radiotherapy versus whole breast radiotherapy for breast cancer (TARGIT-A trial): an international, prospective, randomised, non-inferiority phase 3 trial. Lancet. 2010;376(9735):91-102. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60837-9

[32] Vaidya JS, Wenz F, Bulsara M, Tobias JS, Joseph DJ, Keshtgar M, Flyger HL, Massarut S, Alvarado M, Saunders C, Eiermann W, Metaxas M, Sperk E, Sütterlin M, Brown D, Esserman L, Roncadin M, Thompson A, Dewar JA, Holtveg HM, Pigorsch S, Falzon M, Harris E, Matthews A, Brew-Graves C, Potyka I, Corica T, Williams NR, Baum M; TARGIT trialists' group. Risk-adapted targeted intraoperative radiotherapy versus whole-breast radiotherapy for breast cancer: 5-year results for local control and overall survival from the TARGIT-A randomised trial. Lancet. 2014;383(9917):603-613. DOI: 10.1016/S0140-6736(13)61950-9

[33] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge. Dresden: Wissenschaftsrat; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4017-14.pdf?__blob=publicationFile&v=3