Soziale Kompetenzen bei angehenden Zahnmedizinstudierenden – Projektbericht

Johanna Hissbach 1Sinikka Heisler 2

Oana Gröne 1

Stefanie Pfisterer-Heise 1

1 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Deutschland

2 Deutsche Sporthochschule Köln, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Die Arzt-Patienten-Interaktion ist entscheidend für den Therapieerfolg in der zahnmedizinischen Versorgung. Trotz der Möglichkeit, soziale Kompetenzen auch schon bei der Studierendenauswahl einzubeziehen, werden diese bislang wenig berücksichtigt. Das beschriebene Projekt zielt darauf ab, die aus Sicht verschiedener Interessengruppen erforderlichen sozialen Kompetenzen zu ermitteln und zu bewerten, inwiefern sich diese für die Erfassung mittels eines Situational Judgement Tests (SJTs) eignen.

Methoden: Im Projekt wurden Interviews mit Interessenvertreter*innen (Lehrenden, Studierenden, Patient*innen, niedergelassenen Zahnärzt*innen) zur Identifikation relevanter Kompetenzen geführt, gefolgt von einer Delphi-Befragung zur Bewertung ihrer Wichtigkeit. Darüber hinaus wurde der bestehende SJT auf seine Eignung für die Zahnmedizin untersucht und mögliche Methoden zur zuverlässigen Messung der identifizierten Kompetenzen evaluiert.

Ergebnisse: Lehrende und Studierende der Zahnmedizin halten emotionale Resilienz, insbesondere Stressbewältigung, für das Studium für besonders wichtig, während patient*innenbezogene Verhaltensweisen weniger Priorität haben; dies könnte auf die Rahmenbedingungen im Studienalltag zurückzuführen sein. Im Gegensatz dazu betonen Patient*innen und Zahnärzt*innen die Bedeutung von Hilfsbereitschaft und Fürsorge in der Behandlung.

Schlussfolgerung: Die Forschungsergebnisse zeigen die Notwendigkeit, soziale Kompetenzen im Zahnmedizinstudium zu stärken. Der SJT aus der Humanmedizin eignet sich zwar auch für die Zahnmedizin, Multiple Mini Interviews (MMIs) sind jedoch eine effektivere Methode zur Erfassung komplexer Fähigkeiten, wie z.B. Flexibilität im Verhalten.

Schlüsselwörter

soziale Kompetenzen, Zahnmedizin, Studierendenauswahl, Interviews, Situational Judgement Test

1 Einleitung

Die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung hat in sozialer und ökonomischer Hinsicht eine wichtige gesellschaftliche Funktion [1]. Gleichzeitig ist der Besuch bei einem/einer Zahnärzt*in für viele Menschen mit unangenehmen Emotionen verbunden. In einer Befragung gaben mehr als 25 Prozent der Patient*innen an, unter Zahnarztangst zu leiden [2]. Vor diesem Hintergrund sind Wissen und technische Fähigkeiten in der Zahnmedizin nicht die einzigen Voraussetzungen für gelingende Zahnbehandlungen [3]. In einer Befragung gaben 95 Prozent der Zahnärzt*innen an, dass das Zahnärzt*innen-Patient*innen-Verhältnis entscheidenden Einfluss auf den Therapieerfolg hat [4]. Bei der Entstehung von „Zahnarztangst“ spielt das wahrgenommene negative Verhalten von Zahnärzt*innen eine entscheidende Rolle [5]. Entsprechend sollten approbierte Zahnärzt*innen über ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügen, die sie dazu befähigen, den Menschen und nicht nur den Mund zu behandeln [6]. Dazu zählt beispielsweise eine transparente Kommunikation, ethisches Handeln oder die Fähigkeit, Konflikte zu erkennen und zu lösen [7]. Diese sozialen Kompetenzen unterstützen den Beziehungsaufbau zum/zur Patient*in und stehen mit einer erhöhten Behandlungszufriedenheit und einem verbesserten Behandlungserfolg im Zusammenhang [7].

Diesem Anspruch versucht der 2015 aufgelegte Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Zahnmedizin (NKLZ) [1] im Sinne eines Absolvent*innenprofils oder Fachqualifikationsrahmens von Zahnärzt*innen bis zur Approbation Rechnung zu tragen. Basierend auf dem kanadischen CanMEDS-Rahmenkonzept [8] werden die Lernziele des zahnmedizinischen Studiums definiert, darunter erstmals auch soziale und kommunikative Kompetenzen. In die Definition dieser im Studium zu erlernenden sozialen und kommunikativen Kompetenzen flossen die Perspektiven von medizindidaktischen und Fachexpert*innen in einem Konsensusverfahren ein. Nicht systematisch erforscht wurde dagegen, welche sozialen Kompetenzen Patient*innen sowie Studierende der Zahnmedizin für eine erfolgreiche Ausübung des Zahnarztberufs beziehungsweise für das Studium der Zahnmedizin als wichtig erachten. Die aktive Beteiligung von Patient*innen an der Gestaltung von Ausbildungsinhalten trägt jedoch nicht nur zur Entwicklung empathischer und kompetenter Mediziner*innen bei, sondern hilft auch, den Fokus der medizinischen Ausbildung stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Patient*innen zu legen [9]. Diese zusätzlichen Perspektiven können die bisherigen Forschungsarbeiten validieren oder sie ermöglichen die Identifizierung weiterer, zuvor unberücksichtigter Faktoren.

Als Auswahlkriterium für ein Zahnmedizinstudium fanden soziale Kompetenzen in Deutschland bisher wenig Beachtung [10]. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 2017 [11] wurde das gesamte Zulassungssystem in den medizinischen Studiengängen umgestellt. Ebenso wie manuelle Fähigkeiten können nun auch soziale Kompetenzen in die Studierendenauswahl einfließen. Zum diesjährigen Wintersemesterstart berücksichtigten jedoch nur zwei der 29 zahnmedizinischen Fakultäten die sozialen Kompetenzen ihrer Bewerber*innen bei der Auswahl [12].

International wurde mit unterschiedlichem Erfolg versucht, Auswahlkriterien außerhalb des akademischen Bereichs zu berücksichtigen [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. Eine Methode zur Messung sozialer Kompetenzen sind sogenannte Situational Judgement Tests (SJTs), bei denen mehrere Situationsbeschreibungen und dazugehörige mögliche Handlungsalternativen präsentiert werden. Je nach Testformat sind die Bewerber*innen dazu aufgefordert, beispielsweise die beste Handlungsalternative auszuwählen oder die Effektivität der einzelnen Alternativen einzuschätzen [20]. In ihrer Übersichtsarbeit zur Effektivität verschiedener Auswahlmethoden im Rahmen der Humanmedizinstudierendenauswahl fassen Patterson et al. [21] zusammen, dass SJTs reliabel, valide und kosteneffizient sind.

Wenige Studien beschäftigen sich dagegen bisher mit SJTs für die Auswahl von Zahnmedizinstudierenden: In Belgien berichteten Buyse und Lievens [22] einen schwachen, signifikanten Zusammenhang von Ergebnissen eines video-basierten SJTs mit der Leistung im fünften Studienjahr, was möglicherweise mit dem höheren Praxisbezug dieses Studienabschnitts erklärt werden könnte. In einer Studie zum SJT-Teil des UK Clinical Aptitude Tests (UKCAT) zeigte sich ebenfalls ein geringer Zusammenhang zum Interviewverfahren einer englischen Universität [23]. Beide SJTs wurden nicht spezifisch für die Zahnmedizin entwickelt und daher sowohl in der Zahnmedizin als auch in der Humanmedizin verwendet.

Seit 2016 werden am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) verschiedene Versionen von SJTs zur Studienbewerber*innenauswahl eingesetzt und wissenschaftlich evaluiert [24], [25], [26]. Im Fach Humanmedizin zeigen Pilotstudien eine zufriedenstellende interne Konsistenz und schwach positive Korrelationen mit dem Interviewverfahren HAM-Int [27] sowie mit Objective Structured Clinical Examination(OSCE)-Ergebnissen [28]. Offen bleibt die Frage, inwiefern ein für die Humanmedizin entwickelter SJT eine geeignete Messmethode ist, mit der sich die für die Zahnmedizin relevanten sozialen Kompetenzen erfassen lassen.

2 Projektbeschreibung

Als Konsequenz aus dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, der Entwicklung des NKLZ und der Einführung des Modellstudiengangs iMED DENT wurden am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Auswahlkriterien für das Zahnmedizinstudium um soziale Kompetenzen erweitert. Das Ziel dieses Projekts war es, die Forschung zu sozialen Kompetenzen in der Zahnmedizin weiterzuführen, mit besonderem Augenmerk auf verschiedenen Interessengruppen sowie der Unterscheidung zwischen Studium und Berufspraxis. Zudem sollte die Frage geklärt werden, welche Methoden geeignet sind, um die als wichtig erachteten Kompetenzen in einem Auswahlverfahren zu erfassen.

2.1 Fragestellungen

- Welche sozialen Kompetenzen benötigen angehende Zahnmediziner*innen für das Zahnmedizinstudium und ihre spätere berufliche Praxis aus der Sicht unterschiedlicher Interessenvertreter*innen?

- Welche der identifizierten sozialen Kompetenzen sind für das Zahnmedizinstudium und die berufliche Praxis am wichtigsten?

- Inwieweit ist ein Situational Judgement Test der Humanmedizin eine geeignete Messmethode für die relevanten sozialen Kompetenzen und welche anderen Methoden stehen im Auswahlkontext ggf. zur Verfügung?

2.2 Projektdurchführung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden zwei Teilprojekte geplant: „Exploration und Evaluation sozialer Kompetenzen für das Studium der Zahnmedizin und die Berufspraxis“ und „Evaluation des HAM-SJT für das Fach Zahnmedizin“. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der ursprüngliche Projektverlauf jedoch angepasst werden. Im Rahmen des ersten Projektbausteins konnten die geplanten Fokusgruppen nicht stattfinden, weshalb stattdessen Expert*inneninterviews telefonisch durchgeführt wurden.

Für sowohl die Interviewstudie als auch die Delphi-Studie wurden Datenschutzkonzepte erstellt und positive Ethikvoten von der lokalen psychologischen Ethikkommission am Zentrum für Psychosoziale Medizin LPEK eingeholt (Interviewstudie 0154, Delphi-Studie 0221).

2.3 Ziele und Methoden

Exploration und Evaluation sozialer Kompetenzen: Interviewstudie (Studie 1)

Zunächst wurde eine Interviewstudie mit Interessenvertreter*innen im Bereich Zahnmedizin (Patient*innen, niedergelassenen Zahnärzt*innen, Lehrenden, Studierenden) zur Identifikation relevanter sozialer Kompetenzen durchgeführt. Ziel der Interviewstudie war es, die unterschiedlichen Blickwinkel der Interessenvertreter*innen auf die erforderlichen sozialen Kompetenzen für Zahnmedizinstudierende und niedergelassene Zahnmediziner*innen zu erkunden. Die Rekrutierung der Interviewpartner*innen erfolgte über (1) Aushänge in Supermärkten in verschiedenen Hamburger Stadtteilen, (2) den Versand von Handzetteln an zufällig ausgewählte Zahnarztpraxen, (3) Newsletter an Studierende des UKE sowie (4) persönliche Kontakte, insbesondere für die Altersgruppe der über 60-jährigen Patient*innen. Das Ziel dieser absichtsvollen Stichprobenziehung (purposive sampling) war es, eine möglichst große Variabilität im untersuchten Bereich zu erfassen. Dafür wurden qualitative Stichprobenpläne für jede Subpopulation entwickelt, die verschiedene Faktoren und deren Ausprägungen berücksichtigten (Patient*innen: Zahnarztangst, Alter und Anzahl der Zahnarztbesuche pro Jahr in den letzten fünf Jahren; niedergelassene Zahnärzt*innen: Alter, Behandlung von vorwiegend Kassen- vs. Privatpatient*innen, Migrationshintergrund; Lehrende: Alter, Migrationshintergrund; Studierende: Anzahl Fachsemester, Zufriedenheit mit dem Studium, Migrationshintergrund). Insgesamt wurden 27 Personen interviewt. Die Stichprobe bestand aus zehn Patient*innen (70% Frauen), vier Zahnmediziner*innen (50% Frauen), vier Lehrenden (25% Frauen) und neun Studierenden (44% Frauen). Als Incentive erhielten alle Interviewpartner*innen einen Amazon-Gutschein im Wert von 25 Euro.

Auf Grundlage der Critical Incident Technique [29] wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden entwickelt, der an die jeweilige Teilstichprobe (Zahnärzt*innen, Patient*innen, Studierende) und deren lebensweltliche Erfahrungen angepasst war. Die in den Interviews gestellten Fragen bezogen sich auf Vorstellungen der Befragten über sozial kompetente Zahnärzt*innen, Verhalten in typischen und herausfordernden Situationen sowie zu schwierigen oder besonders positiven Erlebnissen während einer Zahnarztbehandlung. Um die Gedanken und Aussagen der Befragten nicht zu beeinflussen, wurden keine vorgefertigten Definitionen von sozialen Kompetenzen vorgegeben. Stattdessen wurde mit den subjektiven Definitionen und Wahrnehmungen der Befragten gearbeitet.

Alle Interviewdaten wurden inhaltlich-semantisch transkribiert [30] und mithilfe der Thematischen Analyse [31] unter Einsatz der Software MAXQDA 2020.4.2 [32] ausgewertet. Im ersten Schritt wurden die Transkripte gelesen und induktiv kodiert. Auf die Kodierung der Interviews folgte die Gruppierung der vergebenen Codes; anschließend wurden induktiv Themen identifiziert. Im dritten Schritt erfolgte eine deduktive Zuordnung der ermittelten Themen zum Inventar sozialer Kompetenzen nach Kanning [33]. Dabei ist dem Begriff „Kompetenz“ noch immer die Frage inhärent, inwieweit es sich dabei um State- vs. Trait-Variablen handelt. Kanning [34] unterscheidet diesbezüglich zwischen sozialen Kompetenzen sowie sozial kompetentem Verhalten.

Evaluation sozialer Kompetenzen: Delphi-Studie (Studie 2)

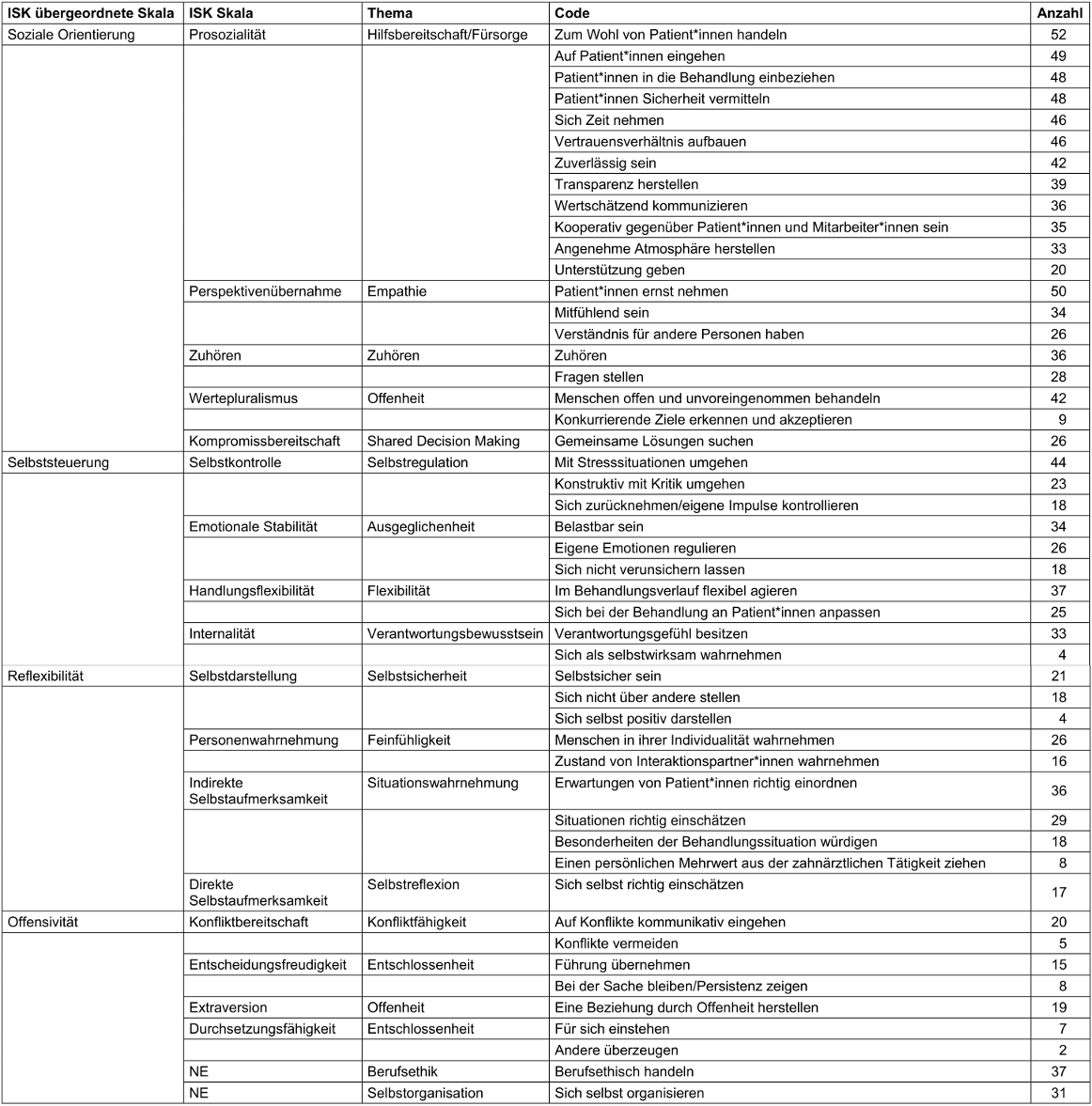

Die aus der Interviewstudie gewonnenen Codes (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]) wurden für die folgende Delphi-Studie genutzt. Das Ziel war die Bewertung der im Rahmen der Interviewstudie gewonnenen Themen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für das zahnmedizinische Studium und die Berufspraxis.

Tabelle 1: Übersicht der Codes, Themen und Einordnung in ISK-Skalen

Dafür wurde eine zweistufige Delphi-Befragung unter Verwendung des Online-Tools LimeSurvey 3.0.0 [35] durchgeführt. Alle Interviewpartner*innen der Telefonstudie, die ihr Einverständnis zur erneuten Kontaktaufnahme gegeben hatten, wurden zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Darüber hinaus wurde die Gruppe der Patient*innen durch ein Convenience Sample erweitert, um auch noch Personen über 60 Jahre einzuschließen. Insgesamt wurde eine Stichprobe von 79 Personen rekrutiert. Sie setzt sich zusammen aus 31 Patient*innen (65% Frauen; Mittelwert Alter=42,8), 11 niedergelassenen Zahnärzt*innen (82% Frauen; Mittelwert Alter=36,1), 11 Lehrenden (55% Frauen; Mittelwert Alter=39,3) und 26 Studierenden (davon 88% Frauen; Mittelwert Alter: 24,0). Diese bewerteten die identifizierten Themen, welche Verhaltensweisen und Kompetenzen umfassten, hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für das Zahnmedizinstudium und die zahnmedizinische Berufspraxis. In der ersten Runde der Delphi-Studie wurden die teilnehmenden Zahnärzt*innen und Patient*innen gebeten, die ihrer Meinung nach wichtigsten Kompetenzen und Verhaltensweisen für die zahnärztliche Berufspraxis auszuwählen (maximal 25 aus 49). Gleichzeitig wählten die Lehrenden und Studierenden der Zahnmedizin die aus ihrer Sicht wichtigsten Kompetenzen und Verhaltensweisen für das Zahnmedizinstudium aus. In der zweiten Delphi-Runde wurden beiden Gruppen ihre Ergebnisse präsentiert (die 25 wichtigsten Kompetenzen und Verhaltensweisen plus Ranggleiche) und die Teilnehmenden gebeten, diese nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen.

Evaluation des HAM-SJT für das Fach Zahnmedizin: Abgleich der ermittelten Kompetenzen mit den aktuell im SJT für die Humanmedizinauswahl abgebildeten Konstrukten (Studie 3)

Im nächsten Schritt wurden die 15 wichtigsten Kompetenzen und Verhaltensweisen für Studium und Berufspraxis daraufhin untersucht, inwieweit sie sich für ein Auswahlverfahren vor dem Studium oder für die Kompetenzerfassung nach dem abgeschlossenen Studium eignen und welche Methoden geeignet wären, um diese zu messen. Zu diesem Zweck wurden die SJT-Testitems, die im Rahmen des humanmedizinischen Auswahlverfahrens 2020 eingesetzt wurden, zunächst sozialen Kompetenzen zugeordnet und anschließend hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für die Zahnmedizinstudierendenauswahl eingeschätzt. Dafür bewerteten zwei erfahrene Expertinnen im Bereich der Entwicklung von SJTs alle im Hamburger Auswahlverfahren für das Studienfach Humanmedizin verwendeten SJT-Items anhand der folgenden Leitfragen: Welche Verhaltensweisen stehen in der beschriebenen Situation im Vordergrund? Gehören diese Kompetenzen und Verhaltensweisen zu den relevanten Kompetenzen für die Zahnmedizin?

Konsensusrating, mit welchen Methoden die ermittelten Kompetenzen erfasst werden könnten (Studie 4)

Ziel der Untersuchung war die Bewertung der identifizierten Verhaltensweisen und Kompetenzen hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Messbarkeit mithilfe verschiedener Methoden (Multiples Mini Interview (MMI), Situational Judgement Test, Persönlichkeitsfragebogen, Objective Structured Clinical Examination (OSCE)). Dabei sollte ermittelt werden, welche Ansätze am besten geeignet sind, um die relevanten Fähigkeiten präzise und zuverlässig zu erfassen und somit eine fundierte Grundlage für Auswahlverfahren zu schaffen.

Zwei im Auswahlkontext sehr erfahrene Mitarbeiterinnen führten ein Konsensusrating durch, bei dem sie den identifizierten Verhaltensweisen und Kompetenzen geeignete Methoden zur Messung zuordneten. Sie bewerteten, welche Ansätze für die jeweilige Kompetenz sinnvoll und effektiv sind.

3 Ergebnisse

3.1 Interviewstudie

Insgesamt resultierten aus den Interviews 49 Codes, die 17 Themen zugeordnet und im Rahmenwerk von Kanning [33] verortet wurden (Tabelle 1 [Tab. 1]). Obwohl in den Interviews „soziale Kompetenzen“ nicht definiert wurden, wurden Aspekte aller 17 Inventar Sozialer Kompetenzen(ISK)-Skalen in den Interviews kodiert, wobei das Thema „Hilfsbereitschaft/Fürsorge“, das der ISK-Skala „Prosozialität“ zugeordnet wurde, am weitesten ausdifferenziert war.

Zwei Themen wurden identifiziert, die im Rahmenwerk nicht zu verorten waren, nämlich „Berufsethik“ und „Selbstorganisation“. Darüber hinaus thematisierten die Lehrenden des UKE sowie die niedergelassenen Zahnärzt*innen zusätzliche Aspekte, die nicht unter den Bereich „soziale Kompetenzen“ fallen, insbesondere Faktoren der zahnmedizinischen Fachkompetenz und Einstellungen zum Beruf. Zu diesen zählten betriebswirtschaftliche und administrative Aspekte (eine Praxis führen), handwerkliches Können und Sorgfalt bei der Arbeit, eine strukturierte Arbeitsweise sowie körperliche Voraussetzungen zur Ausübung des Berufs (z.B. körperliche Fitness, Lärmtoleranz). Die befragten Zahnärzt*innen äußerten Bedenken hinsichtlich der unzureichenden Vorbereitung, die ihr Studium bezüglich des Umgangs mit Menschen bot. In Bezug auf die Zahnbehandlung gingen sie auf die spezifischen Merkmale der zahnärztlichen Praxissituation ein, insbesondere die körperliche Position der Patient*innen während der Behandlung (Zitat: „… ähm wie man ein unterwürfiges Tier oder sowas hat. Also ich kenn das ja ähm (...) von meinen Hunden und sowas, dass die auch wenn sie sich halt äh unterwerfen, legen sich auf den Rücken und präsentieren ihre Kehle und genauso ist der Patient natürlich dann ausgeliefert. Und ich glaube das spielt schon irgendwo auch mit, dann in der Psyche des Patienten ähm, dass er da ist und das muss man im Endeffekt halt versuchen aufzulösen beziehungsweise sich dann nicht als der (...) ähm darzustellen, der alles weiß und über dem Patienten steht.“). In ähnlicher Weise betonten die interviewten Patient*innen die Wichtigkeit eines „sicheren Raums“ während der Zahnarztbehandlung (Zitat: „Hm. Empathie. (...) weiß ich nicht, mich gesehen fühlen und ernst genommen fühlen in dem – ob jetzt mit Schmerzen gerade oder ohne – hm. (...) Weil es eher schon eine sehr intime Sache ist oder nah (...) hm, das zu würdigen, dass (...) dass es mal eben nicht so selbstverständlich ist…“). Die befragten Studierenden wünschten sich eine frühzeitigere und bessere Vorbereitung auf den Umgang mit Menschen, sowohl für den Kontakt mit Patient*innen als auch für die spätere Leitung eines Praxisteams (Zitat: „Wir haben (..) fast keine Weiterbildung in Richtung Teammanagement oder wie man später mal dann vielleicht in einer Führungsposition ist und sich verhalten sollte. Und auch dieses Patienten/dieser Patientenkontakt, darauf wird man nicht wirklich vorbereitet.“).

Soziale Kompetenzen im zahnmedizinischen Bereich wurden von allen Interessenvertreter*innen als essenziell angesehen. Betont wurde, dass die zahnärztliche Behandlung erfordert, dass Patient*innen sich während der Behandlung sicher fühlen. Dennoch fühlten sich viele Studierende und niedergelassene Zahnärzt*innen unzureichend auf den Umgang mit Menschen und das Management einer Zahnarztpraxis vorbereitet. Lehrende und Studierende betonten darüber hinaus die Wichtigkeit akademischer Fähigkeiten, beruflicher Einstellung (z.B. Arbeitsmoral, Fleiß), ethischen Bewusstseins und Selbstorganisation.

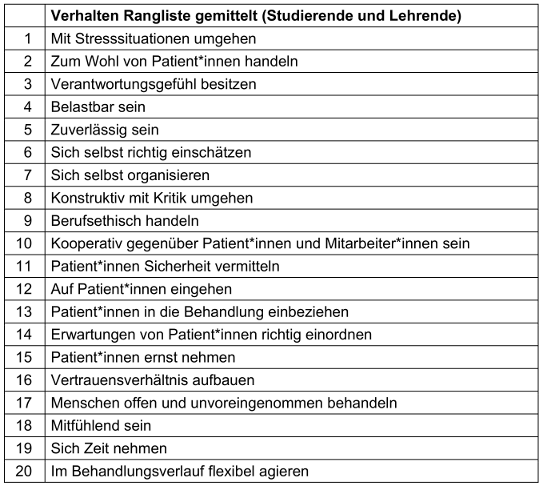

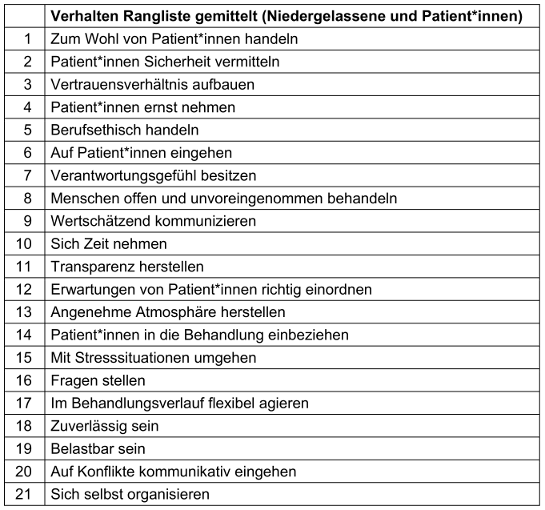

3.2 Delphi-Studie

Insgesamt ergaben sich aus der ersten Delphi-Runde 20 relevante Verhaltensweisen (aus 49) für das Zahnmedizinstudium (Tabelle 2 [Tab. 2]) sowie 21 für die zahnärztliche Berufspraxis (Tabelle 3 [Tab. 3]). Diese wurden anschließend in der zweiten Delphi-Runde von derselben Gruppe hinsichtlich ihrer Wichtigkeit geordnet. Die Ergebnisse werden sowohl als Durchschnittswerte über alle Interessenvertreter*innen hinweg als auch getrennt nach Gruppen präsentiert.

Tabelle 2: Rangliste der Kompetenzen und Verhaltensweisen nach Wichtigkeit für das Studium

Tabelle 3: Rangliste der Kompetenzen und Verhaltensweisen nach Wichtigkeit für die Berufspraxis

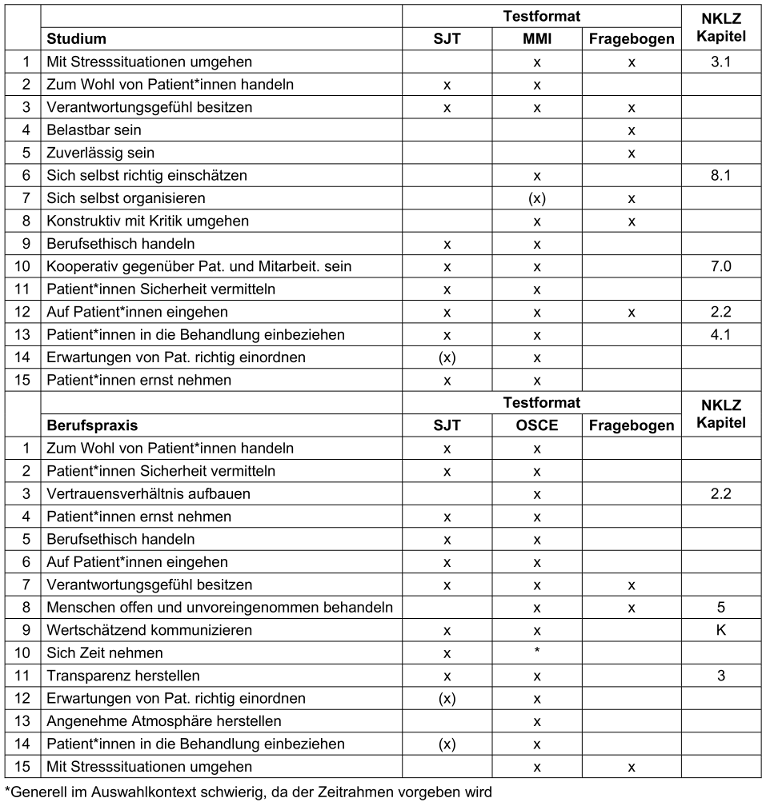

3.3 Evaluation des HAM-SJT für das Fach Zahnmedizin

Insgesamt fanden sich alle in der ersten Delphi-Befragung ermittelten Verhaltensweisen in den im Auswahlverfahren Medizin eingesetzten HAM-SJT Items mindestens einmal wieder, darunter am häufigsten „Auf Patient*innen eingehen“, „Patient*innen ernst nehmen“ sowie „Transparenz herstellen“.

3.4 Konsensusrating

Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 [Tab. 4] dargestellt.

Tabelle 4: Grundsätzliche Eignung der Kompetenzen und Verhaltensweisen für Auswahl/Erwähnung im Nationalen Lernzielkatalog

4 Diskussion

Als besonders wichtig für das zahnmedizinische Studium bewerteten Lehrende sowie Studierende der Zahnmedizin Emotional Resilience Skills [36] wie „Mit Stresssituationen umgehen“ und „Belastbar sein“ (beide unter den Top 5 der am häufigsten genannten sozialen Kompetenzen). Demgegenüber wurden Verhaltensweisen, die sich auf die Behandlung von Patient*innen beziehen, wie zum Beispiel „Mitfühlend sein“, „Sich Zeit nehmen“ oder „Im Behandlungsverlauf flexibel reagieren“, von Studierenden und Lehrenden in Bezug auf das Studium als weniger wichtig erachtet (Rangplätze 11 bis 13). Möglicherweise spiegelt dies die wenig flexiblen Bedingungen und die mangelnde Zeit in einem intensiven Curriculum wider, ebenso wie den mangelnden Patient*innenkontakt.

Im Gegensatz dazu beziehen sich vier der Top 5 von Patient*innen und Zahnärzt*innen genannten Verhaltensweisen in Bezug auf die Behandlungspraxis auf den Umgang mit Patient*innen, darunter „Zum Wohl von Patient*innen handeln“, „Patient*innen Sicherheit vermitteln“ und „Patient*innen ernst nehmen“. Insgesamt messen sowohl Patient*innen als auch Zahnärzt*innen den Social Engagement Skills [36], wie „Vertrauensverhältnis aufbauen“, „Auf Patient*innen eingehen“, „Wertschätzend kommunizieren“ (alle unter den Top 10) einen besonderen Stellenwert für die zahnärztliche Berufspraxis bei.

Alle von den Interessenvertreter*innen genannten Kompetenzen und Verhaltensweisen wurden im bereits für die Humanmedizinauswahl entwickelten SJT abgebildet. Die meisten Kompetenzen lassen sich jedoch am effektivsten durch ein sogenanntes Multiples Mini Interview (MMI) testen, da im MMI konkretes Verhalten beobachtbar ist. Obwohl MMIs in der Medizin bekannt und weit verbreitet sind, sind sie vergleichsweise kostenintensiv und schwer durchzuführen, insbesondere bei einer großen Anzahl an Bewerber*innen im Auswahlprozess. Fragebögen, wie beispielsweise Persönlichkeitsfragebögen, können einige der Kompetenzen abdecken, sind jedoch im Auswahlkontext anfällig für Verzerrungen und daher eher zur Selbstselektion geeignet.

5 Zusammenfassung und Fazit

Alle im Rahmen des Projekts befragten Expert*innen (von der Behandlungsseite) betonten die Wichtigkeit, auf den Umgang mit Menschen sowohl im Studium als auch in der Berufspraxis vorbereitet zu werden. Ebenso bestätigten die befragten Patient*innen, dass ihnen die sozialen Kompetenzen ihrer Behandler*innen sehr wichtig sind. Insofern unterstützen unsere Ergebnisse die Berücksichtigung dieser Kompetenzen in der Auswahl und Lehre.

Grundsätzlich sind die Kompetenzen nicht so verschieden von denen in der Humanmediziner*innenauswahl; alle Szenarien des Humanmedizin-SJTs konnten mit Kompetenzen/Verhaltensweisen in Verbindung gebracht werden. Da alle als wichtig erachteten Kompetenzen und Verhaltensweisen im Auswahl-SJT für die Humanmedizin enthalten sind, ist es gerechtfertigt, diesen SJT auch für die Zahnmedizin zu nutzen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, Szenarien aus beiden Kontexten für beide Fächer zu entwickeln. Um komplexe und nuancierte Fähigkeiten von Bewerber*innen angemessen zu erfassen, sind jedoch Rollenspiele im Rahmen von Multiplen Mini Interviews (MMIs) geeigneter, da dort Verhalten direkt beobachtet werden kann. Möglicherweise sind SJTs insbesondere für die postgraduale Auswahl geeignet, da in diesem Kontext bereits bestimmte Wissenselemente vorausgesetzt werden können oder dafür, Personen am unteren Rand des Leistungsspektrums zu identifizieren.

Für das Zahnmedizinstudium und die zahnärztliche Berufspraxis sind unterschiedliche soziale Kompetenzen von Bedeutung, die im Auswahlverfahren berücksichtigt werden sollten. Besonders im Studium müssen Studierende in der Lage sein, mit Stresssituationen umzugehen – eine Fähigkeit, die durch alternative Messmethoden und nicht mittels SJTs erfasst werden sollte. In der beruflichen Praxis ist die zahnärztliche Kompetenz „Patient*innen Sicherheit vermitteln“ von zentraler Bedeutung, die bisher im Rahmen der Lernziele des NKLZ nur indirekt durch den Punkt „Patientenzentrierte Grundhaltung“ behandelt wird [1]. Alle relevanten Verhaltensweisen für die Auswahl der Studierenden könnten über Multiple Mini Interviews (MMIs) erfasst werden, mit Ausnahme jener, die lediglich durch Fragebögen oder Selbsteinschätzungen gemessen werden können. Letztere Methoden sind jedoch anfällig für Verzerrungen und daher für ein kompetitives Auswahlverfahren weniger geeignet; sie eignen sich eher für die Selbstselektion.

6 Ausblick und weitere Forschungsfragen

Um eine fundierte Einschätzung zur praktischen Umsetzung des Themas „soziale Kompetenzen im zahnmedizinischen Curriculum“ zu erhalten, ist eine Abstimmung mit den Interessenvertreter*innen der Zahnmedizin am UKE geplant. Besonders wichtig ist es, die Meinungen der Interessenvertreter*innen zu den folgenden Fragen einzuholen:

- Inwiefern sind aus Sicht der Interessenvertreter*innen die beschriebenen Ergebnisse bereits im Curriculum des neuen Studiengangs iMED DENT abgedeckt?

- Inwiefern besteht aus Sicht der Interessenvertreter*innen ein Problem mit Studierenden, die nicht ausreichend vom Unterricht im Bereich soziale Kompetenzen profitieren? Hierzu liegen die Erfahrungen aus den Kommunikationskursen bislang nicht vor.

- Inwiefern ist aus Sicht der Interessenvertreter*innen die Vermittlung sozialer Kompetenzen während des Studiums ausreichend; inwiefern sollten bereits „sozial kompetente“ Bewerber*innen ausgewählt werden?

- Bezogen auf den Befund, dass Studierende der Zahnmedizin die Kompetenz „Mit Stresssituationen umgehen“ als besonders wichtig erachten (im Gegensatz zu niedergelassenen Zahnärzt*innen): Inwiefern sollten aus Sicht der Interessenvertreter*innen besonders stressresistente Bewerber*innen ausgewählt werden?

Bezüglich des Stresserlebens während des Studiums eröffnen sich die folgenden Forschungsfragen:

- Welche Faktoren führen zum erhöhten Stresserleben der Studierenden im Zahnmedizinstudium (Interviewstudie)?

Die Gruppe der Patient*innen gibt demgegenüber an, dass die soziale Kompetenz eines/einer Zahnärzt*in „Patient*innen Sicherheit vermitteln“ für sie besonders relevant ist. Potentiell eröffnet sich diesbezüglich die Forschungsfrage:

- Wie kann die soziale Kompetenz „Patient*innen Sicherheit vermitteln“ umgesetzt sowie erlernt beziehungsweise gelehrt werden (Interviewstudie)?

Die vorliegenden Forschungsergebnisse unterstützen die Implementierung des Themenbereichs „soziale Kompetenzen“ im zahnmedizinischen Curriculum. Dabei ist dem Begriff „Kompetenz“ noch immer die Frage inhärent, inwieweit es sich dabei um State- vs. Trait-Variablen handelt. Bezogen auf die vorliegenden Forschungsergebnisse ergeben sich die folgenden Forschungsfragen:

- Welche der für das Studium und die Berufspraxis der Zahnmedizin relevanten Kompetenzen sind in welchem Ausmaß erlernbar; welche sollten dagegen auf welchem Niveau bereits bei Studienbeginn vorhanden sein?

- Welche der für das Studium und die Berufspraxis der Zahnmedizin relevanten Kompetenzen werden inwiefern durch die Lern- und Arbeitsatmosphäre begünstigt?

Die daraus abzuleitenden Implikationen für die Lehre und nicht zuletzt für die Studierendenauswahl könnten einen weiteren Schritt in der Ausbildung „sozial kompetenter“ Zahnärzt*innen bilden.

Anmerkungen

Finanzierung

Dieses Projekt wurde unter dem Förderkennzeichen NWF-20/05 vom Forschungsförderfond der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg finanziert.

Danksagung

Wir danken allen Interviewpartner*innen und Teilnehmer*innen der Delphi-Studie, dass sie ihre Expertise mit uns geteilt haben. Außerdem danken wir Ina Mielke für ihre Unterstützung bei der Bewertung der SJT-Szenarien.

Interessenskonflikte

Die Autorinnen erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] MFT Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e.V., editor. Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Zahnmedizin. 2015 [accessed 2024 Oct 10]. Available from: https://www.nklz.de/files/nklz_katalog_final_20151204.pdf[2] Schwichtenhövel J. Zahnbehandlungsangst und ihre Wechselwirkung mit der Mundgesundheit und der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität [PhD Thesis]. Bern: Medizinische Fakultät Bern; 2008.

[3] Hannah A, Millichamp CJ, Ayers KM. A communication skills course for undergraduate dental students. J Dent Educ. 2004;68(9):970-7.

[4] Woelber JP, Deimling D, Langenbach D, Ratka-Kruger P. The importance of teaching communication in dental education. A survey amongst dentists, students and patients. Eur J Dent Educ. 2012;16(1):e200-4. DOI: 10.1111/j.1600-0579.2011.00698.x

[5] Abrahamsson KH, Berggren U, Hallberg L, Carlsson SG. Dental phobic patients' view of dental anxiety and experiences in dental care: a qualitative study. Scand J Caring Sci. 2002;16(2):188-96. DOI: 10.1046/j.1471-6712.2002.00083.x

[6] Nowak MJ, Buchanan H, Asimakopoulou K. 'You have to treat the person, not the mouth only': UK dentists' perceptions of communication in patient consultations. Psychol Health Med. 2018;236:752-61. DOI: 10.1080/13548506.2018.1457167

[7] Waylen A. The Importance of Communication in Dentistry. Dental Update. 2017;44(8):774-80.

[8] Frank JR, Snell L, Sherbino J, editors. CanMEDS 2015 Physician Competency Framework. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 2015.

[9] Bennett-Weston A, Bostock J, Howick J. The case for patient involvement in medical curriculum development. BMJ. 2024;386:e080641. DOI: 10.1136/bmj-2024-080641

[10] Kothe C. Studierendenauswahl in der Zahnmedizin – Der Einfluss der Fähigkeiten räumliches Vorstellungsvermögen und manuelles Geschick auf den Erwerb zahnmedizinischer Fertigkeiten in den vorklinischen Laborkursen [PhD Thesis]. Kiel: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; 2014.

[11] Urteil des Ersten Senats vom 19. Dezember 2017–1 BvL 3/14 – Rn. (1-253). 2017.

[12] Stiftung für Hochschulzulassung. Hochschulstart.de – Downloads. [accessed 2024 Oct 10]. Available from: https://hochschulstart.de/unterstuetzung/downloads

[13] Poole A, Catano VM, Cunningham DP. Predicting performance in Canadian dental schools: the new CDA structured interview, a new personality assessment, and the DAT. J Dent Educ. 2007;71(5):664-76.

[14] Cariaga-Lo LD, Enarson CE, Crandall SJ, Zaccaro DJ, Richards BF. Cognitive and noncognitive predictors of academic difficulty and attrition. Acad Med. 1997;72(10 Suppl 1):S69-71. DOI: 10.1097/00001888-199710001-00024

[15] Chamberlain TC, Catano VM, Cunningham DP. Personality as a predictor of professional behavior in dental school: comparisons with dental practitioners. J Dent Educ. 2005 Nov;69(11):1222-37.

[16] Fenlon MR, McCartan BE, Sheriff M, Newton TJ. Personality of dental students in two dental schools in the United Kingdom and in Ireland. Eur J Dent Educ. 2001 Nov;5(4):173-6. DOI: 10.1034/j.1600-0579.2001.50406.x

[17] Hoad-Reddick G, Macfarlane TV. Organising the introduction of, and evaluating interviewing in, an admissions system. Eur J Dent Educ. 1999 Nov;3(4):172-9. DOI: 10.1111/j.1600-0579.1999.tb00088.x

[18] Schmitt N, Keeney J, Oswald FL, Pleskac TJ, Billington AQ, Sinha R, Zorzie M. Prediction of 4-year college student performance using cognitive and noncognitive predictors and the impact on demographic status of admitted students. J Appl Psychol. 2009;94(6):1479-97. DOI: 10.1037/a0016810

[19] Smithers S, Catano VM, Cunningham DP. What predicts performance in Canadian dental schools? J Dent Educ. 2004 Jun;68(6):598-613.

[20] Patterson F, Zibarras L, Ashworth V. Situational judgement tests in medical education and training: Research, theory and practice: AMEE Guide No. 100. Med Teach. 2016;38(1):3-17. DOI: 10.3109/0142159X.2015.1072619

[21] Patterson F, Knight A, Dowell J, Nicholson S, Cousans F, Cleland J. How effective are selection methods in medical education? A systematic review. Med Educ. 2016;50(1):36-60. DOI: 10.1111/medu.12817

[22] Buyse T, Lievens F. Situational judgment tests as a new tool for dental student selection. J Dent Educ. 2011 Jun;75(6):743-9.

[23] Lambe P, Kay E, Bristow D. Exploring uses of the UK Clinical Aptitude Test-situational judgement test in a dental student selection process. Eur J Dent Educ. 2018;22(1):23-9. DOI: 10.1111/eje.12239

[24] Hissbach J, Schwibbe A, Zimmermann S, Hampe W. Bias in the construction of a situational judgement test for student selection. The Association for Medical Education in Europe Conference (AMEE); 2017 Aug 26-30; Helsinki, Finland.

[25] Hampe W, Hissbach J, Kadmon M. Medizinstudium: Sozial kompetente Bewerber. Dtsch Arztebl International. 2017;114(31-32):A-1478/B-1246/C-1220.

[26] Schwibbe A, Lackamp J, Knorr M, Hissbach J, Kadmon M, Hampe W. Selection of medical students: Measurement of cognitive abilities and psychosocial competencies. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2018;61(2):178-86. DOI: 10.1007/s00103-017-2670-2

[27] Knorr M, Hissbach J, Hampe W. Interviews, Multiple Mini-Interviews, and Selection Centers. In: Patterson F, Zibarras L, editors. Selection and recruitment in the healthcare professions: research, theory and practice. 2018. p. 113-38. DOI: 10.1007/978-3-319-94971-0_5

[28] Mielke I, Breil SM, Hissbach J, Ehrhardt M, Knorr M. Predicting undergraduate OSCE performance using traditional and construct-driven situational judgment tests at admission. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2025 Jun;30(3):777-94. DOI: 10.1007/s10459-024-10379-3

[29] Flanagan JC. The critical incident technique. Psychological Bulletin. 1954;51(4):327-58. DOI: 10.1037/h0061470

[30] Dresing T, Pehl T. Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8th ed. Marburg; 2018.

[31] Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa

[32] VERBI Software. MAXQDA. Berlin: VERBI Software; 2020.

[33] Kanning UP. Inventar sozialer Kompetenzen. Göttingen: Hogrefe; 2009.

[34] Kanning UP. Soziale Kompetenzen fördern. Praxis der Personalpsychologie. 2nd ed. Göttingen: Hogrefe; 2015.

[35] LimeSurvey GmbH. LimeSurvey: An open source survey tool. Available from: https://www.limesurvey.org

[36] Soto CJ, Napolitano CM, Roberts BW. Taking Skills Seriously: Toward an Integrative Model and Agenda for Social, Emotional, and Behavioral Skills. Current Directions in Psychological Science. 2020;30(1):26-33. DOI: 10.1177/0963721420978613