[MINTspace at Kiel University Library]

Jörn Willers Radke 1Julian Rudnik 1

1 Universitätsbibliothek Kiel, Kiel, Deutschland

Abstract

Since 2020, the Kiel Central Library has redesigned some of its areas in line with modern learning space architecture to support the transformation into a “third place“.

Designed and built as part of this process the MINTspace is a modern, interactive learning space, tailored in particular to the needs of students of STEM subjects. Equipment includes AR Glasses, microscopes, haptic models from different subjects, 3D printers, a soldering unit and other experimental essentials to offer a variety of access paths to technical knowledge for all library users and invites them to experiment and try things out. In particular, medical students in the pre-clinical phase, which is an intersection of different STEM disciplines, can try out different tools and approaches, combine them, and use them to create and follow learning scenarios.

Keywords

makerspaces, access to knowledge, learning space

Einleitung

Der MINTspace ist in einem umgewidmeten Gruppenarbeitsraum der Zentralbibliothek der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit einer Fläche von 60 m² eingerichtet worden. Er stellt einen wichtigen Bestandteil bei der Auffächerung und Diversifizierung von Nutzungsszenarien dar – zentrale, übergeordnete Ziele des seit 2020 laufenden Umbaus der Zentralbibliothek [1]. Bislang wurden zwei der drei miteinander verbundenen Segmente des Erdgeschosses umgebaut und umgestaltet. Dies beinhaltet u.a. die Ausdifferenzierung von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen, für welche innerhalb der Studierendenschaft ein hoher Bedarf besteht. Das mit moderner Konferenztechnik ausgestattete Digitale Lernlabor wurde ebenso eingerichtet wie räumliche Angebote für die Medienproduktion und für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

Im verbleibenden Segment ist – orientiert an skandinavischen Bibliotheken – ein großer Veranstaltungsbereich für Events wie Senatssitzungen, World Cafés oder Science Slams geplant, der aber auch für Lehrveranstaltungen oder Citizen Science-Projekte im Sinne der Demokratisierung von Bildung und Wissen genutzt werden kann. Neben weiteren vielseitigen, flexibel möblierten und ausgestatteten Arbeitsbereichen z.B. für Design Thinking-Prozesse wird außerdem das bislang außerhalb der Bibliothek verortete Projekt „DenkRaum“ [2] der Christian-Albrechts-Universität einziehen [3].

Das erste fertiggestellte Element der Umbaumaßnahmen ist der MINTspace. Er befindet sich seit August 2024 im Probebetrieb und wurde am 13. Februar 2025 offiziell eröffnet [4]. Er wurde von Mitarbeitenden der Abteilung Lernen und Lehren aus den Bereichen Physik und Chemie gemeinsam mit weiteren Abteilungen der Zentralbibliothek und dem Gebäudemanagement, einer separaten Einrichtung der Christian-Albrechts-Universität, erarbeitet und umgesetzt und hat sich zu einem Kernstück der Gesamtkonzeption entwickelt. Im Folgenden wird die Konzeption und Einrichtung des Raums vorgestellt und auf mögliche oder bereits umgesetzte (medizinische) Lernszenarien eingegangen. Es folgt ein Bericht aus einem Dreivierteljahr (Probe-)Betrieb und ein erstes Fazit mit Ausblick.

Konzeption

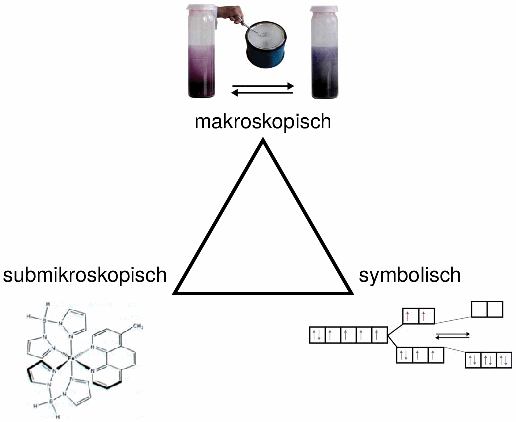

Ausgangspunkt der Überlegungen zum MINTspace waren neben persönlichen Lehrerfahrungen in der Studieneingangsphase seit geraumer Zeit in der didaktischen Fachliteratur diskutierte Erkenntnisse zum Lernprozess und die damit verbundenen Anforderungen an Lernmöglichkeiten, Lernszenarien und Lernzugänge [5], [6]. So können unabhängig vom Fachbereich kontextualisierte Wissenszugänge lernmotivierend und -förderlich sein – d.h. Lernen mit Alltags-, Berufs- und Studienkontexten, die die Bedeutung von Inhalten herausstellen und lebensweltliche Bezüge aufzeigen. Das Experiment als ein denkbarer Wissenszugang ist zur Überprüfung von Thesen, Modellen und Theorien oder auch zur Ideenentwicklung von großer Bedeutung. Für den sich daran anschließenden Erkenntnisprozess ist der Wechsel von Betrachtungsebenen notwendig, nämlich von der Wirklichkeitsebene mit dem makroskopisch beobachtbaren Phänomen zur Theorieebene, auf der die submikroskopischen, nicht direkt beobachtbaren Prozesse ablaufen und die die Deutung und ein tieferes Verständnis der naturwissenschaftlichen Prozesse erlaubt [7]. Die symbolische Ebene verknüpft die Wirklichkeits- und die Theorieebene mithilfe der Fach- und Symbolsprache sowie der Mathematik miteinander. In der symbolischen Ebene lassen sich auch sämtliche Modelle aus den Naturwissenschaften wiederfinden. Im didaktischen Dreieck werden diese Ebenen zusammengefasst und ihre gegenseitigen Verbindungen dargestellt [8], zum Beispiel die makroskopischen Phänomene des Experimentes mit den symbolischen Repräsentationen, die im Lehrbuch zu finden sind (Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Didaktisches Dreieck: Der Farbwechsel eines Stoffes bei Temperaturänderung (makroskopisch, „Wahrnehmung“) lässt sich nur mit einer Veränderung der elektronischen Struktur (submikroskopisch) erklären; dieser sogenannte Spin-Crossover wird auf der symbolischen Ebene in einem Orbitalschema dargestellt [9].

© Dr. Holger Naggert

Der MINTspace bietet als Lernort viele Wissenszugänge, die über die Nutzung von Buch und Laptop hinausgehen. Nutzende der Bibliothek können wie in einem Makerspace kreativ arbeiten und ausprobieren oder in bestehenden Lernszenarien arbeiten. Damit werden nicht nur kognitive und affektive, sondern auch instrumentelle und sozial-kommunikative Lernziele verfolgt. Daneben fördert der Einsatz von Lernspielen experimentelle und spielerische Zugänge zu Lerninhalten. Gerade Studierenden in der Studieneingangsphase sollen damit möglichst niederschwellige Wissenszugänge ermöglicht werden, die die heterogenen Eingangsvoraussetzungen für ein Studium berücksichtigen und vorhandenes Vorwissen (Präkonzepte) reaktivieren. Dazu zählen auch die in den Naturwissenschaften bekannten Modelle, welche im MINTspace mit unterschiedlichen Materialien, Utensilien und Verfahren selbstständig nachgebaut oder eigens neu entwickelt und überprüft werden können. Diese haptischen, makroskopischen Objekte können mit digitalen Tools (z.B. Augmented Reality) kombiniert werden, sodass ein gezielter, interaktiver Wechsel zwischen verschiedenen Lernmaterialien und ein Betrachtungsebenenwechsel entlang des didaktischen Dreiecks möglich ist. Damit wird das Abstraktions- und Vorstellungsvermögen von naturwissenschaftlichen Prozessen auf verschiedenen Ebenen befördert und der Einsatz von und das Experimentieren mit Lehrmitteln zielgerechter ermöglicht.

Neben der Möglichkeit, frei und explorativ vorzugehen, können auch didaktisch aufbereitete, angeleitete Experimente und Lernszenarien bearbeitet werden. Diese bieten z.B. einen Alltags- oder Studienkontext und stehen bestenfalls für verschiedene Niveaustufen (Noviz*in bis Expert*in) von Lernenden bereit. Im Studienkontext können Szenarien in Absprache mit Lehrenden spezifisch als Vorbereitung auf oder Ergänzung zu Lehrveranstaltungen wie Übungen oder Praktika abgestimmt werden. Die Lernenden haben so die Möglichkeit, in einer angenehmen prüfungsfreien Atmosphäre z.B. Erfahrungen im Umgang mit Geräten zu sammeln und Berührungsängste abzubauen. Daraus kann ein unmittelbarer Nutzen für den eigenen Lernzuwachs in curricularen Veranstaltungen entstehen. Nicht zuletzt können Seminarvorträge, Unterrichtsversuche, Lehrproben etc. durch die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, beispielsweise selbst gebastelte Prototypen und Modelle, unterstützt werden.

Ausstattung

Die Erstausstattung wurde nach verschiedenen Kriterien im Sinne des didaktischen Konzepts ausgewählt. Die Ausstattungsgegenstände sollen ggf. in Kombination das (räumliche) Vorstellungsvermögen unterstützen und fördern. Sie bieten vielfältige, multimodale Zugänge, sind vielseitig, explorativ und kreativ einsetzbar. Die Beschäftigung mit ihnen und ihre Anwendung ist für die Nutzenden relevant und interessant. Für die unter diesen Gesichtspunkten neu angeschaffte Ausstattung wurden ca. 30.000 € investiert. Hinzu kommen einige aus vorherigen Projekten übernommene Gegenstände (Molekülbaukästen, Spiele) und Leihgaben (Mikrocontroller, Anatomie-Modelle). Eine permanente Erweiterung und Modifizierung des Angebots – orientiert an der konkreten Nutzung im laufenden Betrieb – ist angestrebt. Ein Budget ist hierfür nicht festgelegt. Die laufenden Kosten für Verbrauchsmaterial sind natürlich nutzungsabhängig. Bislang sind diese sehr gering, da für den größten Posten 3D-Druck ein Fair-Use-Modell gefahren wird, bei dem Nutzende für größere Projekte eigenes Material mitbringen.

Die fest eingebauten Schränke und Arbeitszeilen sowie Renovierungsarbeiten (neuer Fußbodenbelag, Malerarbeiten) wurden vom Gebäudemanagement der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel übernommen. Der Personalbedarf des MINTspace wird über studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte mit einem Gesamtumfang von derzeit knapp 100 Stunden im Monat gedeckt, welche aus dem Referat Lehrentwicklung der Universität Kiel (Geschäftsbereich Qualitätsentwicklung) finanziert werden. Hinzu kommen zwei festangestellte und bereits für die Konzeption verantwortliche Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit (0,5 VZÄ E13) neben anderen Aufgaben weiterhin für den MINTspace zuständig sind.

Derzeit steht im MINTspace eine AR-Brille zur Verfügung, die Hologramme in den umgebenden Raum projiziert. Sie stellt virtuelle Modelle dar und ermöglicht die Arbeit mit ihnen. Mit 3D-Druckern können haptische Anschauungs- und Lernmaterialien konstruiert und produziert werden. Sie bilden gewissermaßen eine Schnittstelle zwischen virtueller und realer Darstellung. Für Konstruktion und Entwicklung steht eine leistungsstarke PC-Workstation zur Verfügung, die natürlich auch für andere Aufgaben genutzt werden kann. Viele Nutzende haben im MINTspace erstmalig die Möglichkeit, diese modernen Tools frei und eigenständig zu erkunden.

Einfache analoge Materialien (Molekülbaukästen, Modelliermasse, Bügelperlen, Bastelmaterialien) bieten greifbare Zugänge mit niedrigen Einstiegshürden. Diese und weitere Materialien können an der Werkbank mit verschiedenen Werkzeugen bearbeitet werden. Hier und in weiteren Arbeitsbereichen kann praktisch mit Messinstrumenten, Steckbrettern, Lötstation, Mikroskopen oder Laborglas gearbeitet werden – Geräte, die in curricularen Modulen verschiedener Fachbereiche, z.B. in (Labor-)Praktika, benutzt werden. Es steht ein Herbarium zur Verfügung, welches das Studium von echten Pflanzenteilen auch außerhalb der Blütezeit des Botanischen Gartens der CAU Kiel zulässt. Eine kleine Auswahl an haptischen Modellen zur menschlichen Anatomie (flexible Wirbelsäule mit Bandscheiben und Becken, lebensgroßes menschliches Skelett, Zahnreihen) stehen ebenfalls bereit. Einen Eindruck von der so ausgestatteten Räumlichkeit vermittelt Abbildung 2 [Abb. 2].

Abbildung 2: Ansicht des MINTspace; vorne rechts startend im Gegenuhrzeigersinn: PC-Workstation mit AR-Brille, Arbeitsplätze u.a. zum Mikroskopieren, 3D-Drucker, Werkbank, Arbeitszeile, höhenverstellbarer Tisch mit Schaltkasten

© Jürgen Haacks, Uni Kiel

Medizinische Szenarien

Der MINTspace ist multi- und interdisziplinär nutzbar. Aktuell liegt der Fokus bei Ausstattung und Szenarien auf Naturwissenschaften und Technik. Für Studierende der Medizin bietet der MINTspace insbesondere in der Vorklinikphase interessante Möglichkeiten, wie im Folgenden anhand einiger Beispiele aufgezeigt wird.

Haptische und virtuelle Modelle

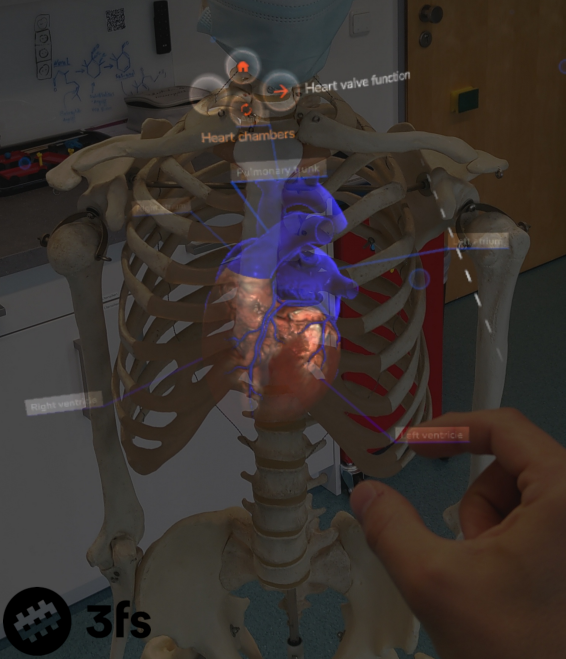

Durch ihre Fähigkeit, dreidimensionale Objekte bildlich holographisch darzustellen und im Raum zu positionieren, bietet sich die AR-Brille für orientierende Veranschaulichungen der menschlichen Anatomie an. Ausgestattet mit entsprechender Software ist beispielsweise ein Einblick in das muskuloskelettale oder das arterielle System und der nahtlose Wechsel zwischen diesen möglich (Abbildung 3 [Abb. 3]). Auch einzelne Organe können in realistischer Größe abgebildet werden (Abbildung 4 [Abb. 4]). Die Art der Darstellung ermöglicht die Kombination mit realen haptischen Modellen, es sind Lernformen wie interaktive Quiz möglich. Dies schafft ergänzende, motivierende Zugänge zum reinen Literaturstudium mit direkter Veranschaulichung von Größenverhältnissen und Positionen.

Abbildung 3: Die holographische Darstellung des muskuloskelettalen Systems neben dem realen Skelett

Screenshot von HoloAnatomy®, entwickelt an der Case Western Reserve University, jetzt angeboten von AlensiaXR auf Grundlage der .NEXT™-Modelldatenbank: https://www.alensiaxr.com/holoanatomy

Abbildung 4: Das interaktive Hologramm eines menschlichen Herzens im Brustkorb des haptischen Modells

Genutzte App: Awake Heart, https://www.awake.health/apps

Zu berücksichtigen sind für diese Szenarien die üblicherweise hohen Kosten für Anatomiesoftwarelizenzen und hochwertige medizinische Modelle. Im MINTspace wird das Angebot derzeit z.B. über funktionseingeschränkte Demo-Software und Leihgaben realisiert.

3D-Druck im Kontext

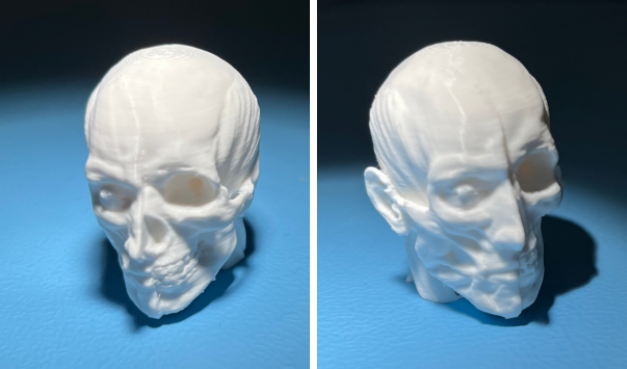

3D-Druck ermöglicht die Fertigung detaillierter, individueller Werkstücke und Prototypen aus Kunststoff und anderen Materialien. Im MINTspace stehen zwei Drucker, die im im Endverbrauchersegment üblichen Schmelzschichtverfahren (fused deposition modeling, FDM) arbeiten, zur Verfügung. Die Lernenden erhalten Einblick in dieses moderne Fertigungsverfahren. Sie wählen Werkstücke entsprechend ihrer Kontexte aus, gestalten sie selbst und erfahren so auf mehreren Ebenen Lernfortschritte: Die eigene Idee erfordert eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, die Umsetzung schult das räumliche Vorstellungsvermögen und es werden Anwendungskenntnisse für die Soft- und Hardware entwickelt.

Im medizinischen Kontext können z.B. Anschauungsobjekte erstellt werden, die verglichen mit kommerziellen anatomischen Modellen einfacher, aber wesentlich kostengünstiger sind (Abbildung 5 [Abb. 5]). Eine freie Gestaltung und Modifizierung gemäß persönlichen Schwerpunkten ist möglich. Es handelt sich um eigene Modelle zum Mitnehmen. Auch können beispielsweise Prothesen abgebildet werden, um Funktionalität, Positionierung etc. zu veranschaulichen. Die Konstruktion „echter“ Funktionsteile wie individueller Orthesen ist ebenfalls denkbar (Abbildung 6 [Abb. 6]).

Abbildung 5: Modell der Muskelstruktur des Schädels aus dem 3D-Drucker

Modell von Raf Grassetti, https://grassettiart.gumroad.com/l/KbAQA?layout=profile

Abbildung 6: Handgelenksorthese aus dem 3D-Drucker

Modell von Prusa Research, https://www.printables.com/model/154793-wrist-brace-splint-a-lighter-version

Blutdruck

Im MINTspace steht ein handelsübliches Blutdruckmessgerät zur Verfügung, dessen Handhabung in Partner*innen-Arbeit geübt werden kann. Anknüpfend hieran liegen Lernszenarien nahe, die sich mit den Messprinzipien, dem verwendeten Vokabular (systolischer, diastolischer Druck, mmHg) und dem Gefäßsystem des menschlichen Körpers beschäftigen. Die physikalischen Grundlagen des Blutflusses als Strom einer viskosen Flüssigkeit entlang eines Druckgradienten gemäß dem Ohmschen Gesetz – bekannt aus der Elektrizitätslehre – können thematisiert werden. Sehr anschaulich und eindrücklich sind Experimente zum Druckabfall nach dem Gesetz von Hagen-Poiseuille. Mit einem Modellexperiment zum Volumenstrom von Wasser in zylindrischen Glasröhren unterschiedlichen Innendurchmessers lässt sich die Abhängigkeit des Strömungswiderstandes vom Radius des Rohres zeigen: eine Verringerung des Radius um die Hälfte führt zu einer Vergrößerung des Strömungswiderstandes um das 16-fache. Diese Erkenntnis lässt sich direkt auf medizinische Kontexte übertragen. Schon kleine Verengungen von Gefäßen führen zu einem drastisch reduzierten Volumenstrom. So zeigt sich eindeutig die Relevanz einer medikamentösen Therapie zur Senkung des Blutdrucks bei einer arteriellen Hypertonie, wenn Gefäßveränderungen zur Verengung von Blutgefäßen führen. Nicht zuletzt legt dies u.a. die bei Ischämien nach akuter Arteriosklerose zeitnah durchzuführende Lysetherapie nahe.

Dieses Beispiel zeigt die Möglichkeit von einfachen, motivierenden Wissenszugängen zum Thema Blutdruck anhand eines Alltagskontexts (Blutdruckmessung) und eines Modellexperiments (Studienkontext) zur Hinführung an medizinische Kontexte (Berufs- und Studienkontext).

Vorbereitung auf und Unterstützung von Fachpraktika

In den Laborpraktika werden grundständige Fertigkeiten von den Studierenden verlangt und Grundkenntnisse vorausgesetzt. Dabei spielen Aufbau und bestimmungsgemäßer Einsatz von Experimentiermaterialien, Laborglas und Geräten ebenso eine wichtige Rolle wie Bedienung und fachliche Bezeichnung. Der Umgang mit solchen Utensilien, Apparaturen und Messgeräten kann im MINTspace zeitlich unbegrenzt geübt werden. So können im Bereich der Chemie beispielsweise grundlegende Glasgeräte (u.a. Pipetten, Kolben, Kühler, Büretten) sowie bekannte Analyse- und Trennverfahren (Bestimmung der Acidität und Basizität mit pH-Papier, Säure-Base-Titrationen, Chromatographie, Soxhlet-Extraktion) praktisch kennengelernt und geübt werden. Es stehen einfache Mikroskope zur Verfügung, mit denen z.B. das Expandieren und „Schrumpfen“ von Zellbestandteilen der roten Zwiebel in Form der Plasmolyse mithilfe von Okularkamera und Beamer großflächig im Raum betrachtet werden kann. Notwendig hierfür ist das Ansetzen von hypotoner, hypertoner und isotoner Kochsalzlösung und die entsprechenden Kenntnisse.

Die Themen „pH-Wert“ und „Gehalt von Lösungen“ stellen beispielhaft Bereiche grundständigen Wissens dar, mit denen Studierende zu Beginn des Studiums gewisse Herausforderungen haben. Im MINTspace werden Experimente angeboten, um Nutzende zu motivieren, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Über die Ermittlung der Konzentration von H3O+-Ionen mit pH-Papier in einer Lösung von Alaun in Wasser (Koordinationsverbindung) lässt sich feststellen, dass dieser Prozess die Versauerung von Papier in Bibliotheken verdeutlicht. Ein Vergleich mit der Acidität anorganischer und organischer Säuren (u.a. Essigsäure, Milchsäure, Kohlensäure/Hydrogencarbonat-Puffer) schafft motivationale Zugänge zum Verständnis von Donator-Akzeptor-Prozessen in medizinischen Kontexten (Ketoazidose bei Typ I-Diabetes, Azidose nach einem Sprint in den Muskelzellen).

Der Einsatz von Messgeräten (u.a. Voltmeter, Amperemeter, Thermometer) verlangt die Betrachtung von Messskalen, physikalischen Einheiten und das Verständnis von Zusammenhängen und (Regel-)prozessen im Versuchsaufbau. Über einfache Steckbretter und entsprechende Bauteile (u.a. LED, Kohlewiderstände) sowie einer regelbaren Spannungsquelle können beispielsweise Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen und ausgewertet werden.

Erfahrungen

Nach gut einem Dreivierteljahr Probe- und Regelbetrieb lässt sich feststellen, dass der MINTspace auf großes Interesse stößt und konzeptionell angenommen wird. Die reale Nutzung umfasst explorative Herangehensweisen, bei denen Geräte einfach in die Hand genommen und ausprobiert werden. Vorgeschlagenen Lernszenarien wird ebenfalls gefolgt, beispielsweise erfreut sich die Widerstandsmessung mit dem Multimeter am Sirenenschaltkasten, um Schaltkreise zu identifizieren, großer Beliebtheit (Abbildung 7 [Abb. 7]) – das gilt fächer- und statusgruppenübergreifend für alle Nutzenden. Auch wurden bereits Haushaltsgegenstände im MINTspace repariert. Die folgenden Ausführungen beschreiben qualitativ die Wahrnehmungen und Erfahrungen der Beschäftigten im MINTspace sowie Rückmeldungen aus Gesprächen mit Nutzenden. Genaue Besuchszahlen wurden bisher nicht erhoben.

Abbildung 7: Spannungsfreie Durchgangsmessungen am Sirenenschaltkasten

© Jürgen Haacks, Uni Kiel

Insbesondere gegen Ende der Vorlesungszeit im Wintersemester wurde der MINTspace verstärkt von Studierenden genutzt, die dort Studienprojekte bearbeitet haben. Das Grundpraktikum Elektrotechnik fordert selbständige Projektarbeit. Viele der Projekte sind mikrocontrollerbasiert oder erfordern individuell gestaltete und gefertigte (funktionelle) Teile. Der MINTspace erfüllt mit seiner Ausstattung die Anforderungen an diese Art der Arbeit, liegt zentral auf dem Campus und ist für jede*n frei verfügbar und nutzbar. Probleme durch Zugangsbeschränkungen oder periphere Lage kommen nicht zum Tragen, was von den Nutzenden sehr geschätzt wird.

Grundsätzlich sind Zeiten stärkerer und schwächerer Nutzung zu verzeichnen, allerdings nur mit wenigen klaren Trends. Öffnungszeiten an Nachmittagen werden stärker nachgefragt als an Vormittagen, vermutlich weil die meisten Nutzenden Studierende sind und diese Zeitslots tendenziell abseits der großen curricularen Veranstaltungen an der Universität liegen. In der vorlesungsfreien Zeit ist die Nachfrage generell geringer, wahrscheinlich aufgrund der temporären Verlagerung des Lebensmittelpunktes weg vom Campus bei vielen Studierenden. Wie oben erwähnt scheint die Nutzung in Hinblick auf Studienprojekte gegen Ende der Vorlesungszeit intensiver zu sein. Im Wochenverlauf sind keine klaren Schwerpunkte erkennbar. Es erscheint daher sinnvoll, Öffnungszeiten zur freien Nutzung möglichst durchgängig mit einem Fokus auf den Nachmittagen anzubieten. Einheitliche Zeitfenster haben sich dabei bewährt.

Derzeit steht der MINTspace von Mittwoch bis Samstag 13:00 bis 17:00 Uhr zur Nutzung offen. Unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten aus MakerSpaces anderer Bibliotheken und der Gefährdungsbeurteilung muss stets eine (unterwiesene) Aufsichtsperson anwesend sein, die u.a. kontrolliert, ob die vor dem Gebrauch einiger Geräte notwendige Unterweisung erfolgt ist. Dies wird über studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte abgedeckt. Neben Sicherheitsaspekten ist die Funktion als Ansprechperson vor Ort wichtig, die Interessierte motivieren und in der Nutzung bestätigen kann. Der Peer-to-Peer-Ansatz (Studierende für Studierende) funktioniert dabei sehr gut.

Generell ist es eine große Herausforderung, den MINTspace in der Zielgruppe bekannt zu machen. Wie die Beispiele zeigen, wird der Raum im Sinne des Konzepts genutzt, die Kapazitäten werden allerdings nicht komplett ausgeschöpft. Dabei lassen sich zwei Ebenen identifizieren:

- Grundlegende Wahrnehmung des Angebots

- Identifizierung von Anknüpfungspunkten, Anlässen und Gründen für eine regelmäßige, nachhaltige Nutzung

Zur Adressierung des ersten Punkts wurden bisher universitätstypische Kanäle genutzt. Unmittelbar vor Ort in der Zentralbibliothek sind Hinweise auf Infotafeln und -monitoren hinterlegt, der MINTspace ist außerdem eine Station der als Einführung für neue Nutzende angebotenen app-gestützten Bibliotheksrallye. Die Eröffnung des MINTspace wurde durch eine begleitende Pressemitteilung und einen Rundbrief des Präsidiums flankiert. Weitere Maßnahmen umfassten die Werbung in Vorkursen und großen Grundlagenveranstaltungen zu Studiengängen, die zur primären Zielgruppe des MINTspace gehören (z.B. Biologie, Chemie, Medizin, Physik, Ingenieurwissenschaften), teilweise mit Führung zum oder konkreten Übungsphasen im MINTspace. Eine starke Präsenz auf den kürzlich gestarteten Social-Media-Profilen der Zentralbibliothek (v.a. Instagram) ist für die Zukunft angestrebt. Der zweite Punkt erfordert eine Fokussierung auf Gruppen von Studierenden, die unmittelbar und eindeutig von der Arbeit im MINTspace profitieren können. Die Identifizierung dieser Gruppen und das Herausarbeiten der Vorteile erfordert sowohl Kenntnisse zu Studienabläufen als auch -inhalten – und letztlich muss man diese Gruppen auch gezielt erreichen können. Vorteilhaft sind hierfür enge Kontakte in die Fachbereiche und eigenes Fachwissen. Wirksam sind insbesondere Hinweise von Lehrpersonen, die auf die Möglichkeiten des MINTspace in Hinblick auf die curriculare Veranstaltung verweisen können. Dies zeigte sich u.a. in dem bereits erwähnten Grundpraktikum Elektrotechnik. Geplant ist die gezielte Ansprache von Teilnehmenden an naturwissenschaftlichen Praktika, die den MINTspace für die Vorbereitung auf verschiedene Arten nutzen können.

Ein anderer derzeit beschrittener Weg, Publikumsverkehr zu erzeugen, ist die Verlagerung von Unterstützungsveranstaltungen zu bestimmten Studienmodulen in den MINTspace. Im Moment sind dies Tutorien zu Theoretischer Physik und einem Proseminar im Bereich Pharmazie. Erste Erfahrungen sind positiv, für ein Fazit ist es allerdings zu früh. Weitere Settings wie Workshops oder die Öffnung für feste Arbeitsgruppen sind geplant.

Besonders intensiv werden die 3D-Drucker genutzt. Die Möglichkeit, sich ohne größere Zugangshürden mit dieser modernen Fertigungstechnik zu beschäftigen und sie nutzen zu können, stößt unabhängig vom fachlichen Hintergrund auf großes Interesse. Die gestalteten und gedruckten Prototypen und Werkstücke reichen von kleinen, nicht verfügbaren Ersatzteilen über Anschauungsmodelle z.B. zur Elektronegativität in der Chemie bis zu Teilen für Robotik-Projekte. Derzeit wird bei der Nutzung ein Fair-Use-Modell verfolgt, bei dem die Geräte inklusive Verbrauchsmaterial unentgeltlich genutzt werden dürfen. Bei großem Verbrauch wird darum gebeten, auf eigenes Filament, wie die von FDM-3D-Druckern in Form einer langen, aufgewickelten „Schnur“ verarbeiteten Kunststoffe bezeichnet werden, zurückzugreifen. Dieses Modell funktioniert bislang sehr gut.

Da die Farbe des Werkstücks der Farbe des Filaments entspricht, sind FDM-3D-Drucke normalerweise einfarbig. Aufgrund der großen Nachfrage wird im Moment einer der Drucker durch ein Multi-Filament-Modul aufgewertet, das den automatischen, mehrfarbigen Druck erlaubt. Dies ist ein Beispiel für einen wesentlichen Teil des MINTspace-Konzepts, den Lernort auf Grundlage von bei der Nutzung gesammelten Erfahrungswerten, Rückmeldungen und Ideen der Nutzenden permanent weiterzuentwickeln und die Ausstattung anzupassen.

Bisheriges Fazit und Ausblick

Die Einrichtung des MINTspace in der Zentralbibliothek der Universitätsbibliothek Kiel ist ein Erfolg. Mit der Mitwirkung und Unterstützung verschiedener Stellen der Universität (Präsidium, Gebäudemanagement, Stabstelle Sicherheitsingenieur, Geschäftsbereich Qualitätsentwicklung) und Abteilungen der Bibliothek (Direktion, Hausdienste, Benutzung, Bestandserhaltung) wurde ein Lernort eingerichtet, der laut Rückmeldungen von Lehrenden und Studierenden auch in den Fachbereichen auf breite Akzeptanz und Zustimmung stößt. Die vielfältigen und im Bibliothekskontext ungewöhnlichen Zugänge werden von den Nutzenden sehr positiv gesehen, insbesondere die freie Verfügbarkeit wird wertgeschätzt. Der MINTspace kann so zusammen mit den neu eingerichteten modernen Arbeitsplätzen für Einzel- und Gruppenarbeit zur Wahrnehmung der Zentralbibliothek als „Dritter Ort“ für Studierende aller Fachbereiche beitragen.

Gleichwohl bleibt die dauerhafte regelmäßige Auslastung der Räumlichkeit eine Herausforderung. Zukünftig sollen zur Erhöhung der generellen Wahrnehmung verstärkt die Social-Media-Kanäle der Universitätsbibliothek genutzt werden. Die gezielte Ansprache von Teilnehmenden passender Lehrveranstaltungen ist geplant. Einige Lehrende haben mit ersten Ideen Interesse geäußert, den MINTspace im Rahmen ihrer Lehre zu nutzen, was ebenfalls ermöglicht werden soll. Derartige Entwicklungen und Prozesse benötigen naturgemäß etwas Zeit. Die nachhaltige Finanzierung aus Eigenmitteln unabhängig von (kurzen) Projektzyklen ist daher sehr vorteilhaft.

Studierende stellen die Hauptzielgruppe des MINTspace dar, da die Zentralbibliothek für viele zum Studienalltag gehört. Der Lernort stößt auch bei Nutzenden aus der Öffentlichkeit oder Lehrkräften und Schüler*innen allgemeinbildender Schulen auf Interesse. Diese sind herzlich willkommen, nutzen die Zentralbibliothek insgesamt allerdings relativ selten.

Anmerkung

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Farrenkopf S, Helmkamp K, Hoffmann K. Umbau und Modernisierung der Universitätsbibliothek Kiel: die Zentralbibliothek als „Pilot“. In: Holländer S, Sühl-Strohmenger W, Syré L, Straub M, Hrsg. Hochschulbibliotheken auf dem Weg zu Lernzentren: Beispiele aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wiesbaden: b.i.t.verlag gmbh; 2021. (BIT online. Innovativ; 80).[2] Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Denkraum. Über den DenkRaum. [zitiert 7. Juli 2025]. Verfügbar unter: https://www.denkraum.uni-kiel.de/de/ueber

[3] Radke JW, Rudnik J, Helmkamp K. MINTspace – Ein interaktiver Experimentierraum in der Bibliothek. Bibliotheksdienst. 2024;58(9-10):492-506. DOI: 10.1515/bd-2024-0075

[4] Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Tools und Technologien für innovative Projekte: Der MINTspace der Uni Kiel. [zitiert 7. Juli 2025]. Verfügbar unter: https://www.uni-kiel.de/de/detailansicht/news/016-mintspace

[5] Parchmann I, Broman K, Busker M, Rudnik J. Context-Based Teaching and Learning on School and University Level. In: García-Martínez J, Serrano-Torregrosa E, Hrsg. Chemistry Education. Wiley; 2015. S. 259-78. DOI: 10.1002/9783527679300.ch10

[6] Gabel D. Improving Teaching and Learning through Chemistry Education Research: A Look to the Future. J Chem Educ. 1999 April;76(4):548. DOI: 10.1021/ed076p548

[7] Gilbert JK, Treagust DF. Introduction: Macro, Submicro and Symbolic Representations and the Relationship Between Them: Key Models in Chemical Education. In: Gilbert JK, Treagust D, Hrsg. Multiple Representations in Chemical Education. Dordrecht: Springer Netherlands; 2009. S. 1-8. DOI: 10.1007/978-1-4020-8872-8_1

[8] Johnstone AH. Why is science difficult to learn? Things are seldom what they seem. JCAL. 1991;7(2):75-83. DOI: 10.1111/j.1365-2729.1991.tb00230.x

[9] Rudnik J, Naggert H, Schwarzer S, Tuczek F, Parchmann I. „Künstliches Blut“ – Synthese eines magnetisch und farblich schaltbaren Eisen-Komplexes. Chemkon. Apr 2014;21(2):85-8. DOI: 10.1002/ckon.201410222