[Systematic literature search in a blended learning format: A didactic approach from higher education teaching in a nursing bachelor’s degree program]

Julian Hirt 1,2,3Janine Vetsch 1

Magdalena Vogt 1

Thomas Nordhausen 3,4

1 Kompetenzzentrum Evidence-based Healthcare, Departement Gesundheit, OST Campus St.Gallen, St.Gallen, Schweiz

2 Pragmatic Evidence Lab, Research Center for Clinical Neuroimmunology and Neuroscience Basel (RC2NB), Universität Basel und Universitätsspital Basel, Basel, Schweiz

3 Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft, Medizinische Fakultät, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Deutschland

4 Department für Strahlenmedizin, Universitätsklinikum Halle (Saale), Halle (Saale), Deutschland

Abstract

Our course on systematic literature search is designed in a blended learning format and comprises 1 ECTS point (European Credit Transfer System). The face-to-face lectures (3*3 lessons at intervals of 3–4 weeks) are interactive and take up on students’ experiences and questions from the guided self-study. The professional competency goals include developing research questions, selecting and justifying databases, conducting and documenting a literature search in a structured way, managing the retrieved literature in a structured way and systematically selecting relevant studies. The content is based on the search steps presented in RefHunter (https://refhunter.org/). In guided self-study phases, students deepen their knowledge of the taught content through exercises and discussions provided via Moodle which are moderated by a lecturer with methodological expertise. In the exam, the literature search steps are performed by the students for a research question of their own choice. The learning package presented here has been developed for the Bachelor of Nursing program at a Swiss University of Applied Sciences. The complete provision of all materials (slides, portable Moodle infrastructure with exercises and materials, exam assessment criteria and template) in open access allows their use for other nursing programs as well as their easy adaptation to other bachelor programs in the health sector. Our learning resource contributes to the information literacy of students and of future health professionals.

Keywords

evidence-based practice, literature search, blended learning, higher education teaching

Einleitung und Hintergrund

Zur Problemlösung und Entscheidungsfindung greifen Pflegefachpersonen in einer evidenzbasierten Praxis (EBP) nebst ihrem Fach- und Erfahrungswissen und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen sowie Präferenzen der zu pflegenden Personen auch auf das Wissen vorhandener Studien zurück [1]. Klinische Problemstellungen lassen sich beantworten, indem relevante Studien mithilfe einer Literaturrecherche identifiziert werden [2]. Um angehende Pflegefachpersonen auf diese Aufgabe vorzubereiten, sollten im Studium Kenntnisse zur systematischen Literaturrecherche vermittelt werden. Im Folgenden möchten wir unsere didaktische und inhaltliche Konzeption für die Lehre zu systematischer Literaturrecherche in einem Bachelorprogramm für Pflege (Bachelor of Science) am Departement Gesundheit der OST – Ostschweizer Fachhochschule am Campus St.Gallen vorstellen.

Gesetzliche und curriculare Rahmenbedingungen

Der Bachelor of Science in Pflege am Departement Gesundheit der OST vermittelt den Studierenden die Kompetenzen gemäß Gesundheitsberufegesetz (GesBG) Artikel 3.2 Buchstabe a-j und Artikel 4.2 Buchstabe a-d und sieht vor, dass der Erwerb dieser Kompetenzen überprüft wird (Artikel 7 Buchstabe c GesBG). Diesbezüglich sind auf Basis der Gesundheitsberufekompetenzverordnung (GESBKV) Artikel 4 Buchstabe a-i eigene Akkreditierungsstandards vom schweizerischen Bundesamt für Gesundheit im Rahmen der Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die Akkreditierung der Studiengänge nach GesBG erlassen worden. Folgende relevante Kompetenzen für die Lehre zu systematischer Literaturrecherche werden beschrieben: „Die Absolventinnen und Absolventen eines Studiengangs […] sind mit den Methoden der Forschung im Gesundheitsbereich und der wissenschaftlich abgestützten Praxis vertraut und sie sind fähig, an Forschungsvorhaben mitzuwirken“ [3]. Außerdem wird das „Erkennen von Forschungsbedarf in der Pflege, Beteiligung an der Beantwortung von Forschungsfragen inklusive Praxistransfer der allfälligen neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse“ [4] hervorgehoben und die Studierenden sollen dazu befähigt werden, „Forschungsbedarf im Bereich der Pflegepraxis zu erkennen, sich an der Beantwortung von Forschungsfragen zu beteiligen und aufgrund ihrer klinischen Erfahrung die wirkungsvolle Umsetzung der Erkenntnisse in der Pflegepraxis zu fördern“ [5]. Auf Basis des gesetzlichen und curricularen Rahmens haben wir die folgenden Lernergebnisse formuliert: Die Studierenden …

- entwickeln Fragestellungen für die systematische Literaturrecherche;

- leiten Suchkomponenten und -begriffe aus einer Fragestellung ab;

- wählen Datenbanken und andere Suchquellen gezielt für eine Fragestellung aus;

- entwickeln, führen durch und dokumentieren ein systematisches Vorgehen bei der Literaturrecherche;

- begründen Rechercheschritte und -methoden;

- entwickeln datenbankspezifische Suchstrategien;

- wenden spezifische Recherchetechniken an;

- wählen relevante Studien anhand von Ein- und Ausschlusskriterien systematisch aus;

- reflektieren ihr eigenes Recherchevorhaben und

- schätzen Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Handelns ein.

Für den hier vorgestellten Kurs Literaturrecherche steht 1 ECTS-Punkt (European Credit Transfer System) zur Verfügung. Der Kurs findet abhängig vom Studienformat (Vollzeitstudiengang, Teilzeitstudiengang, verkürzter Studiengang für Personen mit Diplom in Pflege Höhere Fachschule) im ersten bzw. dritten Semester statt und baut auf Grundlagen für das Entwickeln von wissenschaftlichen Fragestellungen sowie einer Bibliothekseinführung auf.

Didaktische Konzeption

Wir haben uns für einen Blended-Learning-Ansatz mit Präsenzlehrveranstaltungen und begleitetem Selbststudium entschieden. Dieser-Ansatz kombiniert traditionelle Präsenzlehre mit modernen E-Learning-Methoden und nutzt die Vorteile beider Lernformen, um ein umfassendes Lernerlebnis zu schaffen [6]. Mit der didaktischen Entscheidung für Blended Learning ist auch das Ziel verbunden, die Flexibilität aufseiten der Studierenden zu erhöhen. Diese können selbst bestimmen, wann und wo sie lernen, was besonders für berufstätige Studierende vorteilhaft ist. Zudem ermöglichen wir mit dem Blended-Learning-Ansatz ein individuelles Lerntempo, da die Studierenden die Inhalte in ihrem eigenen Tempo bearbeiten und bei Bedarf wiederholen können; nicht nur für die Dauer des Kurses innerhalb des Semesters, sondern über das gesamte Studium hinweg. Die Kombination aus verschiedenen Lernmaterialien und Methoden (Text-, Audio- und Videomaterial) unterstützt unterschiedliche Lerntypen und -stile. Zudem war es unser Ziel, Präsenzzeiten von Studierenden zu reduzieren, um Ressourcen wie Reisekosten und -zeit zu minimieren. Eine intensive Betreuung des Kurses durch eine Lehrperson mit methodischer Expertise stellt sicher, dass die Studierenden ein schnelles und qualitativ hochwertiges Feedback erhalten. Unsere Idee von einem verbesserten Lernergebnis der Studierenden wird durch eine Übersichtsarbeit von 56 Studien unterstützt, in der positive Lerneffekte für Blended-Learning-Ansätze nachgewiesen werden konnten [7].

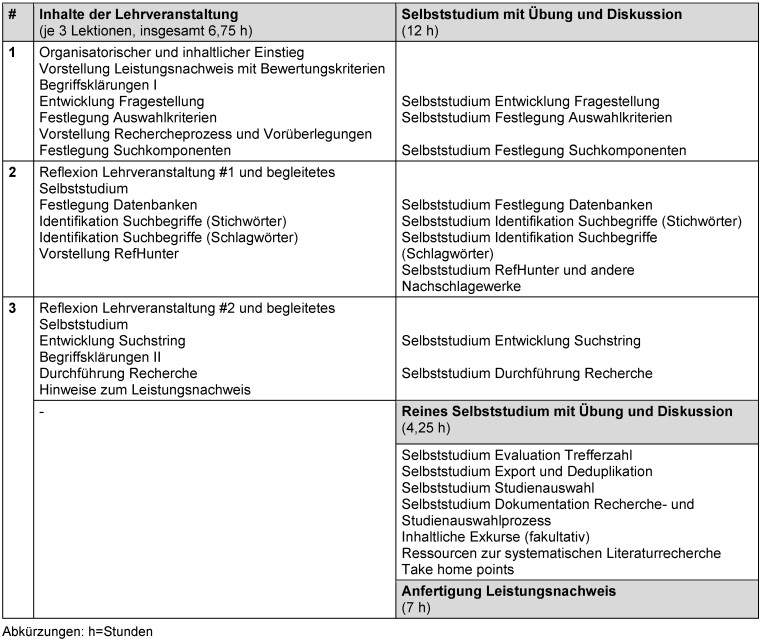

Die Inhalte der Präsenzlehrveranstaltungen und des begleiteten Selbststudiums sind in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt. Zum Semesterstart werden die Studierenden mit einer Nachricht via Moodle zum Kurs begrüßt und über das Blended-Learning-Format und dessen Ablauf sowie zum Umgang mit Moodle bzw. den moderierten Foren informiert (Anhang 1, Anhang 2). Damit wird verdeutlicht, dass das angebotene Format die aktive Mitarbeit der Studierenden in den Präsenzlehrveranstaltungen und via Moodle erfordert.

Tabelle 1: Inhalte der Lehrveranstaltungen (3x3 Lektionen) und des begleiteten Selbststudiums (insgesamt 30 h = 1 ECTS-Punkt)

Von den 30 Zeitstunden (1 ECTS-Punkt) sind 9 Präsenzlehrveranstaltungen à 45 Minuten, welche in 3 Blöcken à 3 Lektionen im Abstand von 3–4 Wochen angeboten werden, deren Schwerpunkt die inhaltliche Vermittlung der Recherchemethoden ist (Tabelle 1 [Tab. 1]). Für die erste Veranstaltung ist keine Vorbereitung der Studierenden angedacht. Alle drei Präsenzlehrveranstaltungen werden von einem digitalen Foliensatz gerahmt. Dieser ist lebendig gestaltet und die in den Lehrveranstaltungen erarbeiteten Inhalte werden mit einer festgelegten Schriftfarbe farblich hervorgehoben. Somit ist für die Studierenden jederzeit erkennbar, welche Inhalte im Foliensatz von der Lehrperson kommen und welche aus Beiträgen der Studierenden und der Diskussion entstanden sind. Die Studierenden erhalten Leserechte zum Foliensatz in Moodle und können diesen jederzeit herunterladen.

Die Nachbereitung findet nach jeder der drei Präsenzlehrveranstaltungen statt, wobei die Studierenden auch auf die Angebote des begleiteten Selbststudiums in Moodle aufmerksam gemacht werden (Anhang 1 [Anh. 1], Anhang 2 [Anh. 2]). Diese Angebote bestehen aus Übungen und Diskussionen via Moodle-Forum und dienen der selbstständigen Erarbeitung von Inhalten anhand von ausgewählten Texten und selbstgestalteten Videomaterialien sowie deren Vertiefung durch die Forenteilnahme mit anderen Studierenden und der dozierenden Person. Nach der letzten Lehrveranstaltung bleibt das Forum bis eine Woche vor Abgabe des schriftlichen Leistungsnachweises durch dieselbe Lehrperson moderiert, welche auch die Lehrveranstaltungen anbietet. Dabei wird von der Lehrperson darum gebeten, Beiträge stets wertschätzend entgegenzunehmen und eine konstruktive Zusammenarbeit anzustreben. Um allen Studierenden und der Lehrperson den gleichen Wissensstand zu ermöglichen, wird auf persönliche Nachrichten und E-Mails verzichtet und die Kurskommunikation findet ausschließlich via Moodle statt. Über Nachrichten im Moodle-Kurs werden alle Studierenden und die Lehrperson verpflichtend automatisiert benachrichtigt, können so mitlesen und voneinander lernen und profitieren.

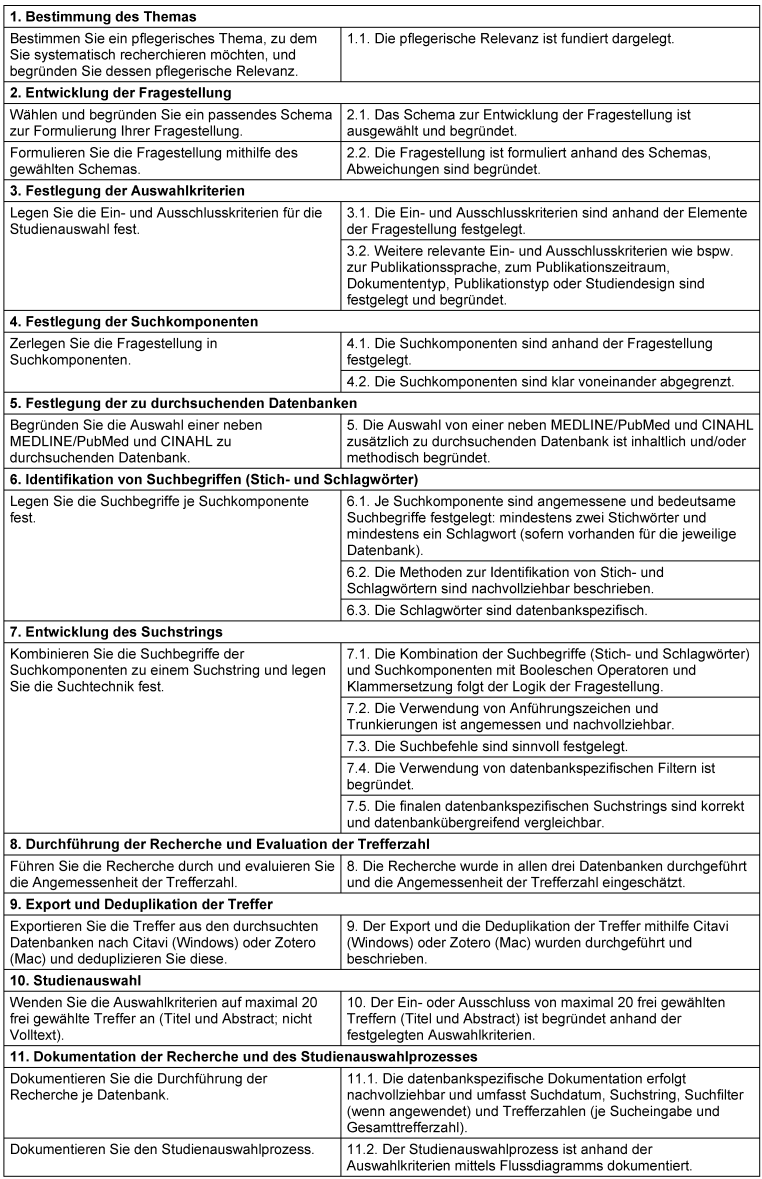

Die Abgabe des Leistungsnachweises erfolgt circa vier bis sechs Wochen nach der letzten Lehrveranstaltung via Moodle. Dieser umfasst die Festlegung eines Themas, die Entwicklung einer Fragestellung sowie die Erarbeitung aller inhaltlich-methodischen Schritte des Kursangebots (Tabelle 1 [Tab. 1], Tabelle 2 [Tab. 2]). Der Leistungsnachweis wurde als schriftliche Einzelarbeit konzipiert, um den Studierenden die Möglichkeiten zu geben, die Lerninhalte an einer selbstgewählten Fragestellung aus dem pflegerischen Kontext beispielhaft zu demonstrieren (Tabelle 2 [Tab. 2]). Auf Seiten der Studierenden sind dafür sieben Zeitstunden vorgesehen (Tabelle 1 [Tab. 1]). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Studierenden in jeder der Präsenzlehrveranstaltungen von der dozierenden Person dazu ermuntert werden, die Übungen und Rückmeldungen aus dem Selbststudium fortlaufend auf das eigene Beispiel zur Anfertigung des persönlichen Leistungsnachweises zu übertragen. Auf Seiten der dozierenden Person wird für die Bewertung des Leistungsnachweises pro studierende Person eine Zeitstunde eingeplant.

Tabelle 2: Inhaltliche Schrittabfolge und Bewertungskriterien für den Leistungsnachweis

Inhaltliche Konzeption

Die inhaltliche Konzeption des Kurses ist Tabelle 1 [Tab. 1] zu entnehmen. Sie orientiert sich an der zehnschrittigen Vorgehensweise zur systematischen Literaturrecherche, wie sie in RefHunter vorgestellt wird [2]. RefHunter ist eine Informationsplattform für systematische Literaturrecherche. Sie enthält eine Übersicht zu den Funktionen und Spezifika von mehr als 100 gesundheitsbezogenen Datenbanken, darunter inhaltlich breite, gesundheitsbezogene Datenbanken wie PubMed oder CINAHL sowie fachspezifische Datenbanken, die im Bereich der Pflege relevant sind (bspw. Emcare oder CareLit). Weitere Recherchehilfen auf RefHunter sind ein Glossar mit wichtigen Begriffen für die Literaturrecherche sowie ein Protokoll für die systematische und transparente Entwicklung und Dokumentation einer umfassenden Literaturrecherche [8]. Die Schrittabfolge für die Literaturrecherche, die in RefHunter vorgestellt wird, ist als Essenz aus gängigen methodischen Lehrangeboten zu verstehen, darunter die Empfehlungen von Cochrane [9], JBI (früher Joanna Briggs Institute) [10] und weiteren methodischen Organisationen sowie Expertinnen und Experten [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]. Im Kontext von RefHunter sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Publikationen mit methodischen Empfehlungen entstanden, bspw. zur fokussierten Studiensuche in ausgewählten Bereichen [1], [19], [20], [21], [22], [23], zur Leitliniensuche [24] oder zur begründeten Datenbankauswahl sowie zur Durchführung und Berichterstattung von Zitationssuchen [25], [26].

Für diesen Kurs wurden ausgewählte Schritte aus RefHunter entnommen. Dazu zählen die Bestimmung des Themas, die Entwicklung der Fragestellung, die Festlegung der Auswahlkriterien, die Festlegung der Suchkomponenten, die Festlegung der zu durchsuchenden Datenbanken, die Identifikation von Suchbegriffen (Stich- und Schlagwörter), die Entwicklung des Suchstrings, die Durchführung der Recherche und die Dokumentation der Recherche. RefHunter enthält keine methodischen Empfehlungen, welche über die Durchführung und Dokumentation der Recherche hinausgehen. Da die Evaluation der Trefferzahl, der Export und die Deduplikation der Treffer, die Studienauswahl sowie deren Dokumentation jedoch wichtige Schritte für die Studierenden sind, um die Lernergebnisse zu erreichen, haben wir diese Schritte hinzugefügt und inhaltlich ausgearbeitet. Der inhaltliche Teil, der über die Durchführung und Dokumentation der Recherche hinausgeht, findet ausschließlich im begleiteten Selbststudium mit in Moodle bereitgestellten Übungen und Diskussionen statt. Die Schrittabfolge inklusive Beschreibung der einzelnen Schritte ist Tabelle 1 [Tab. 1] zu entnehmen.

Insgesamt bietet unser Ansatz eine flexible und effektive Methode des Lernens, die traditionelle und moderne Bildungsansätze integriert, um den individuellen Bedürfnissen der Studierenden gerecht zu werden. Eine kontinuierliche Bewertung der Lernergebnisse und Anpassung der Lehrmethoden basierend auf dem Feedback der Studierenden erfolgen, um den didaktischen Anspruch des Kurses zu erfüllen.

Methodik der Evaluation und erste Evaluationsergebnisse

Im Rahmen des Qualitätsmanagements der Studiengänge der OST wird das Kursangebot fortlaufend und in regelmässigen Abständen durch das Departement Gesundheit formativ und summativ mittels quantitativer und qualitativer Methoden evaluiert. Zur formativen Evaluation gehören Feedbackschleifen zwischen Studiengangsleitung sowie der modulverantwortlichen und dozierenden Personen sowie Gespräche zwischen der dozierenden Person und den Studierenden zu Beginn jeder Präsenzlehrveranstaltung. Die summative Evaluation erfolgt durch die Studierenden und umfasst Angaben zu den Studierenden (Teilnahme und Vorbereitung), Inhalt und Anwendungsbezug sowie Lernzuwachs und Entwicklung. Die Auswertung erfolgt quantitativ mittels anonymen Onlinefragebogen, enthält jedoch qualitative Anteile zum Verbesserungspotential des Lernangebots in Form von Freitextangaben.

In der summativen Gesamtbewertung sowie den einzelnen Freitextangaben wurde das Kursangebot von den Studierenden insgesamt mit gut bis sehr gut bewertet (n=7 Studierende aus zwei Durchführungen im Herbstsemesters 2023 und Frühlingssemesters 2024; weitere Details auf Anfrage beim korrespondierenden Autor).

Anmerkungen

Verfügbarkeit der Materialien

Das Kursmaterial (Foliensatz [bearbeitbar], portierbare Moodle-Infrastruktur mit Übungsangeboten und -materialien [Moodle-Exportformat] und Bewertungskriterien und -raster für den Leistungsnachweis [bearbeitbar]) steht zur Nutzung zur Verfügung und darf explizit weiterverwendet werden (Creative Commons Attribution 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/): https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FU6Z8

ORCIDs der Autoren und Autorinnen

- Julian Hirt: 0000-0001-6589-3936

- Janine Vetsch: 0000-0002-5564-7093

- Magdalena Vogt: 0009-0002-1281-8304

- Thomas Nordhausen: 0000-0002-9841-5807

Beiträge der Autoren und Autorinnen

JH und TN haben wesentliche Beiträge zur Konzeption und Gestaltung des Lernangebots geleistet; JH hat das Lernangebot entworfen und alle Beteiligten haben zur inhaltlichen Weiterentwicklung beigetragen; alle Autorinnen und Autoren haben die eingereichte Version des Manuskripts genehmigt und übernehmen die Verantwortung dazu.

Interessenkonflikte

Die Autorinnen und Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Finanzierung

Das Lernangebot wurde im Rahmen unseres fakultativen Engagements für RefHunter (JH und TN) sowie unserer Lehrtätigkeiten am Departement Gesundheit der OST St.Gallen (JH, JV und MV) entwickelt. Es stand keine spezifische oder zusätzliche Finanzierung für die Entwicklung des Lernangebots zur Verfügung.

Literatur

[1] Behrens J, Langer G. Evidence based Nursing and Caring: Methoden und Ethik der Pflegepraxis und Versorgungsforschung. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Hogrefe Verlag; 2022.[2] Nordhausen T, Hirt J. RefHunter. Systematische Literaturrecherche. 2024 [Stand: 09.04.2024]. Verfügbar unter: https://refhunter.org/

[3] Bundesgesetz über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG). Fedlex – Publikationsplattform des Bundesrechts; 2022 [Stand: 27.07.2024]. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/de?version=20220101

[4] Verordnung des Eidgenössische Departement des Innern (EDI). Fedlex – Publikationsplattform des Bundesrechts; 2020 [Stand: 27.07.2024]. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/18/de

[5] Verordnung über die berufsspezifischen Kompetenzen für Gesundheitsberufe nach GesBG (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, GesBKV). Fedlex – Publikationsplattform des Bundesrechts; 2020 [Stand: 27.07.2024]. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/17/de

[6] Kerres M. Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote. 5. Aufl. Berlin: De Gruyter Oldenbourg; 2018. (De Gruyter Studium).

[7] Liu Q, Peng W, Zhang F, Hu R, Li Y, Yan W. The Effectiveness of Blended Learning in Health Professions: Systematic Review and Meta-Analysis. J Med Internet Res. 2016;18(1):e2. DOI: 10.2196/jmir.4807

[8] Hirt J, Nordhausen T. Rechercheprotokoll für eine systematische Literaturrecherche: Version 4.0. 2022 [Stand: 16.06.2022]. Verfügbar unter: https://refhunter.org/research_support/rechercheprotokoll/

[9] Lefebvre C, Glanville J, Briscoe S, Featherstone R, Littlewood A, Metzendorf MI, Noel-Storr A, Paynter R, Rader T, Thomas J, Wieland LS; on behalf of the Cochrane Information Retrieval Methods Group. Searching for and selecting studies. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch V, Hrsg. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 6.4. 2023 [Stand: 18.04.2024]. Verfügbar unter: https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-04

[10] Aromataris E, Riitano D. Constructing a Search Strategy and Searching for Evidence: A guide to the literature search for a systematic review. Am J Nurs. 2014;114(5):49-56. DOI: 10.1097/01.NAJ.0000446779.99522.f6

[11] Bramer WM, Jonge GB de, Rethlefsen ML, Mast F, Kleijnen J. A systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop literature searches. J Med Libr Assoc. 2018;106(4):531-41. DOI: 10.5195/jmla.2018.283

[12] Saimbert MK. Key Principles for Searching the Literature. In: Holly C, Salmond SW, Saimbert MK, Hrsg. Comprehensive Systematic Review for Advanced Nursing Practice. New York: Springer Publishing Company; 2016. S. 105-38.

[13] European Network for Health Technology Assessment. Process of information retrieval for systematic reviews and health technology assessments on clinical effectiveness: Methodological Guidelines. 2019 [Stand: 25.07.2022]. Verfügbar unter: https://eunethta.eu/wp-content/uploads/2020/01/EUnetHTA_Guideline_Information_Retrieval_v2-0.pdf

[14] Booth A, Sutton A, Clowes M, Martyn-St James M. Systematic Approaches to a Successful Literature Review. 3. Aufl. London: SAGE Publications; 2022.

[15] Glanville J. Searching Bibliographic Databases. In: Cooper H, Hedges LV, Valentine JC, Hrsg. The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis. 3rd ed. New York: Russell Sage Foundation; 2019. S. 73-100.

[16] Blümle A, Sow D, Nothacker M, Schaefer C, Motschall E, Boeker M, Lang B, Kopp I, Meerpohl JJ. Manual systematische Recherche für Evidenzsynthesen und Leitlinien. Version 2.0. Freiburg, Marburg, Berlin; 2019. DOI: 10.6094/UNIFR/149324

[17] Bayer O, Cascant Ortolano L, Hoffmann D, Schweizer S. Praxisleitfaden Systematische Literaturrecherche der Universitätsmedizin Mainz: Version 2.0, April 2021 BETA. Mainz; 2021. Verfügbar unter: https://seafile.rlp.net/d/b87dc2b6b57a486a874d/files/?p=%2FPraxisleitfaden-Systematische-Literaturrecherche-live.pdf

[18] White HD. Scientific Communication and Literature Retrieval. In: Cooper H, Hedges LV, Valentine JC, Hrsg. The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis. 3rd ed. New York: Russell Sage Foundation; 2019. S. 51-72.

[19] Hirt J, Vogt M, Brunner E, Vetsch J. Fokussierte Studiensuche leicht gemacht. Physioactive. 2024;(1):24-8.

[20] Hirt J, Nordhausen T. Open access: how to ensure systematic searching? J Eur Assoc Health Info Libr. 2020;16(1):20-1. DOI: 10.32384/jeahil16368

[21] Hirt J, Nordhausen T. Digitale Anwendungen für die Studienauswahl im Rahmen von systematischen Evidenzsynthesen. Pflege. 2019;32(5):277-8. DOI: 10.1024/1012-5302/a000690

[22] Hirt J, Vetsch J, Haug S, Nordhausen T. Studien: gesucht – gefunden: Empfehlungen zur fokussierten Studiensuche in der klinischen Praxis. PflegeZeitschrift. 2022;75(4):41-4. DOI: 10.1007/s41906-021-1199-z

[23] Hirt J, Vogt M, Köller Looser B, Vetsch J. Gewusst wie! Fokussierte Studiensuche in der Ergotherapie. Ergotherapie. 2024;(10):26-9.

[24] Vetsch J, Haug S, Schoberer D, Toromanova A, Fangmeyer M, Nordhausen T, Hirt J. Leitlinien – Hilfsmittel für die bestmögliche pflegerische Praxis. Krankenpflege – Soins infirmiers – Cure infermieristiche. 2021;114(1):26-8.

[25] Hirt J, Nordhausen T, Fuerst T, Ewald H, Appenzeller-Herzog C. Guidance on terminology, application, and reporting of citation searching: the TARCiS statement. BMJ. 2024;385:e078384. DOI: 10.1136/bmj-2023-078384

[26] Hirt J, Nordhausen T, Ewald H. Die Zitationssuche als ergänzende Recherchemethode für systematische Evidenzsynthesen. Pflege. 2022;35(3):198-9. DOI: 10.1024/1012-5302/a000871