Dritter Ort für die Wissenschaft: Online-Umfrage zum Lernort in Bibliotheken

Miriam Albers 1Katrin Wibker 2

Oliver Weiner 3

Iris Reimann 4

Ulrike Ostrzinski 1

1 ZB MED – Informationszentrum Lebenswissenschaften, Köln, Deutschland

2 Universitätsbibliothek Duisburg-Essen, Essen, Deutschland

3 Universitätsbibliothek Kiel, Kiel, Deutschland

4 Universitätsbibliothek RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland

Zusammenfassung

Die Online-Umfrage „Dritter Ort für die Wissenschaft“ untersucht, wie Wissenschaftliche Bibliotheken im deutschsprachigen Raum Lernorte gestalten, um den veränderten Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden. Vom 10. Mai bis zum 6. Juni 2025 nahmen 225 Mitarbeitende aus Hochschul-, Fach- und Spezialbibliotheken an der Umfrage teil. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der teilnehmenden Bibliotheken in den letzten fünf Jahren Umbaumaßnahmen umgesetzt oder geplant hat, um flexibel nutzbare, technisch gut ausgestattete und akustisch optimierte Lernumgebungen zu schaffen. Neben klassischen Einzelarbeitsplätzen gewinnen Gruppenarbeitsräume und multifunktionale Bereiche zunehmend an Bedeutung. Ergänzende Serviceangebote – von der Ausleihe technischer Geräte über Makerspaces bis zu sozialen Treffpunkten – unterstreichen den Wandel der Bibliothek vom Medienarchiv hin zu einem offenen, inklusiven „Dritten Ort“. Die Studie liefert wertvolle Impulse für zukünftige Planungen und betont die zentrale Rolle von Flexibilität, Nutzungsorientierung und moderner Infrastruktur in der Bibliotheksentwicklung.

Schlüsselwörter

Dritter Ort, Lernortentwicklung, Nutzungsorientierung, Raumkonzepte

Einleitung

Wie reagieren Bibliotheken auf die Herausforderung der digitalen Transformation? Als Folge geht der Bedarf an physischen Medienbeständen zurück und wird zunehmend durch das digitale Angebot ersetzt. Durch den schrittweisen Abbau physischer Medienbestände verringert sich der Flächenbedarf für die klassischen Freihandaufstellungen. Diese Entwicklung erfordert eine nachhaltige Neubestimmung der Raumkonzepte, um die vorhandenen Flächen an veränderte Nutzungsanforderungen anzupassen [1]. Im 2018 erschienenen Strategiepapier des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV) sind bereits Anforderungen formuliert worden. Sie tragen der Entwicklung Rechnung und empfehlen einen Perspektivwechsel u. a. der Raumkonzepte mit einem erweiterten Selbstverständnis von Bibliotheken als Lern-, Lehr- und Forschungsort [2]. Die Erhöhung des Angebotes an Lern- und Arbeitsplätzen für Studierende scheint naheliegend. Sie stellen seit jeher eine knappe Ressource an Universitäten dar. Aber einfach nur Tisch und Stuhl aufzustellen, reicht heutzutage nicht mehr – die Anforderungen an den studentischen Lernarbeitsplatz sind vielfältiger geworden. Das singuläre stille Lernen entspricht oftmals nicht mehr den Anforderungen der Lehre. Gruppen-, Team- und projektorientiertes Arbeiten nimmt einen großen Anteil der Hochschulausbildung in vielen Fächern ein und erfordert eine entsprechende unterstützende Lernumgebung [3]. Kommunikation und kreativer Austausch unter Studierenden sind heute ebenso gefordert wie das konzentrierte stille Lernen. Beide „Lernformen“ sind von Bibliotheken durch ein entsprechendes Angebot abzudecken. Der Zugang zu digitalen Inhalten, Online-Services und KI-Anwendungen macht die Mitnahme von eigenen Endgeräten durch die Studierenden zu einer Selbstverständlichkeit. Damit steigt auch der Bedarf an ausreichend Steckdosen und Zugang zu einem stabilen WLAN im Lernort Bibliothek.

Der Ansatz des Dritten Ortes – als Konzept bislang eher im öffentlichen Bibliotheksbereich angesiedelt – bietet Universitätsbibliotheken interessante Aspekte bei der Entwicklung von Lernorten. Die Merkmale des Dritten Ortes finden sich dabei bereits in vielen Konzepten von Universitätsbibliotheken wieder: als ein neutraler und ungezwungener Ort, zu dem jeder kommen und gehen kann, wie er möchte, der inklusive Charakter ohne jegliche Zugangsvoraussetzungen, die gute Erreichbarkeit und Zugänglichkeit, ein Ort für die Kommunikation, eine offene und gelöste Atmosphäre, die kontinuierliche Weiterentwicklung und Ähnliches [4].

Die Notwendigkeit, den veränderten Bedingungen Rechnung zu tragen, ist durch das Strategiepapier des DBV bereits 2018 erkannt und heute vielerorts konzeptionell angenommen oder umgesetzt worden. Jedoch geht es bei diesem Strukturwandel nicht nur um geringfügige Renovierungsmaßnahmen. Er erfordert Umbaumaßnahmen von erheblichem Umfang, die sowohl in finanzieller als auch planerischer Hinsicht Bibliotheken vor Herausforderungen stellen.

Da das Thema Lernortentwicklung aktuell in vielen Bibliotheken von großer Bedeutung ist, verschafft der vorliegende Beitrag einen Überblick darüber, wo die Bibliotheken heute konkret stehen und mit welcher Schwerpunktsetzung das Thema behandelt wird. Dafür wurde eine Umfrage konzipiert und vom 10. Mai bis 06. Juni 2025 mithilfe des webbasierten Tools Mentimeter durchgeführt.

Methoden

Mentimeter ermöglicht eine benutzungsfreundliche Teilnahme und eine effiziente Datensammlung und -auswertung. Ziel der Erhebung war es, einen Überblick über Umbaumaßnahmen, Raumkonzepte sowie ergänzende Serviceangebote in wissenschaftlichen und medizinischen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum zu gewinnen. Der Fokus lag dabei auf der Entwicklung des Lernorts Bibliothek unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen an Lernumgebungen.

Die Umfrage richtete sich vorrangig an Mitarbeitende aus Bibliotheken im Hochschul- und Gesundheitssystem, darunter Universitätsbibliotheken, Fach- und Institutsbibliotheken, Bibliotheken für Pflegewissenschaften und Gesundheitsberufe sowie Bibliotheken an Forschungseinrichtungen und Kliniken. Die Teilnehmenden wurden über fachspezifische Mailinglisten zur Teilnahme eingeladen.

Die Umfrage umfasste insgesamt elf Fragen, die sowohl geschlossene als auch offene Antwortformate beinhalteten. Die Fragen gliederten sich in folgende thematische Schwerpunkte:

- Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lernumgebung (Fragen 1–3),

- Reflexionen zu erfolgten Umgestaltungen (Frage 4),

- Bewertung verschiedener Lernraumkonzepte und -angebote (Fragen 5–8),

- Serviceangebote über den klassischen Medienbestand hinaus (Fragen 9–10),

- Institutionstyp der Teilnehmenden (Frage 11).

Einzelne Fragen erlaubten Mehrfachantworten (z.B. Frage 9), andere sahen offene Freitexteingaben vor, um qualitative Aspekte zu erfassen (z.B. Fragen 4, 6, 8 und 10). Die Umfrage wurde anonym durchgeführt, eine Rückverfolgung individueller Antworten war nicht möglich.

Insgesamt beteiligten sich 225 Adressierte an der Umfrage, wobei 221 Fragebögen ausgefüllt wurden, allerdings häufig nicht vollständig. Die Bereitschaft, alle Fragen zu beantworten, nahm von Frage zu Frage ab. Die erhobenen Daten wurden deskriptiv ausgewertet, Freitextantworten inhaltsanalytisch kategorisiert.

Ergebnisse

Frage 1: Hat Ihre Bibliothek bzw. Teilbibliothek in den letzten 5 Jahren Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lernumgebung durchgeführt oder plant sie solche in den kommenden Jahren?

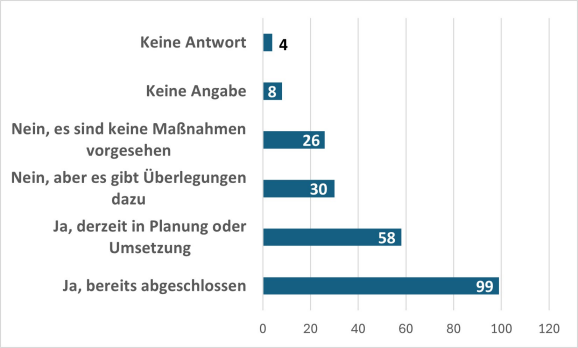

Abbildung 1 [Abb. 1] zeigt die Antworten auf die erste Frage und gibt einen Überblick, wie viele Bibliotheken sich mit dem Thema „Lernortentwicklung“ überhaupt beschäftigt haben oder bereits konkret in eine Planungs- oder Umsetzungphase eingetreten sind. Von 221 Bibliotheken haben 99 bereits solche Umbaumaßnahmen durchgeführt und diese auch abgeschlossen. Weitere 58 Bibliotheken sind in konkrete Planungen zur Umsetzung eingetreten oder führen die Umbaumaßnahmen aktuell gerade durch. Bei 30 Bibliotheken gibt es keine konkreten Planungen, aber es werden Maßnahmen angedacht. Keine Maßnahmen sind schließlich bei 26 Bibliotheken vorgesehen und 12 Bibliotheken haben zu dieser Frage keine Angaben gemacht, wobei vier überhaupt keine Antwort zu der Frage gegeben haben.

Abbildung 1: Hat Ihre Bibliothek bzw. Teilbibliothek in den letzten 5 Jahren Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lernumgebung durchgeführt oder plant sie solche in den kommenden Jahren? (Stichprobengröße (N)=221 +4x keine Antwort)

Frage 2: Wenn Maßnahmen bereits erfolgt sind, sind diese Umbaumaßnahmen im Rahmen eines Bibliotheksneubaus oder -umzuges umgesetzt worden?

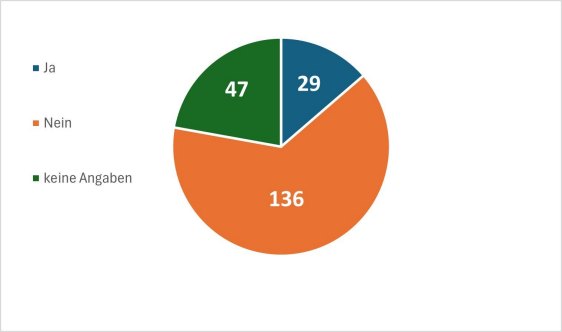

Interessant ist das Ergebnis der zweiten Frage, das in Abbildung 2 [Abb. 2] dargestellt wird: Nur bei 29 Bibliotheken erfolgen die Umbaumaßnahmen im Rahmen eines Neubaus oder eines Bibliotheksumzuges. Bei Neubau- und Umzugsprojekten ist zu erwarten, dass aktuelle Trends und Entwicklungen sich im Bibliotheks- und Nutzungskonzept wiederfinden. Der größere Anteil von 136 Bibliotheken hat diese Maßnahmen aber als Umbau- oder Renovierungsmaßnahme im bestehenden Gebäude vorgenommen, also bewusst das Thema Lernortentwicklung als Projekt aufgegriffen und zur Umsetzung gebracht. Dieser Trend belegt, welche Bedeutung das Thema unter den wissenschaftlichen Bibliotheken hat. 47 Teilnehmende machten keine Angabe zu der Frage.

Abbildung 2: Wenn Maßnahmen bereits erfolgt sind, sind diese Umbaumaßnahmen im Rahmen eines Bibliotheksneubaus oder -umzuges umgesetzt worden? (N=212)

Frage 3: Falls Sie an eine Zentralbibliothek angegliedert sind, hat diese in den letzten 5 Jahren Umbaumaßnahmen zur Verbesserung durchgeführt?

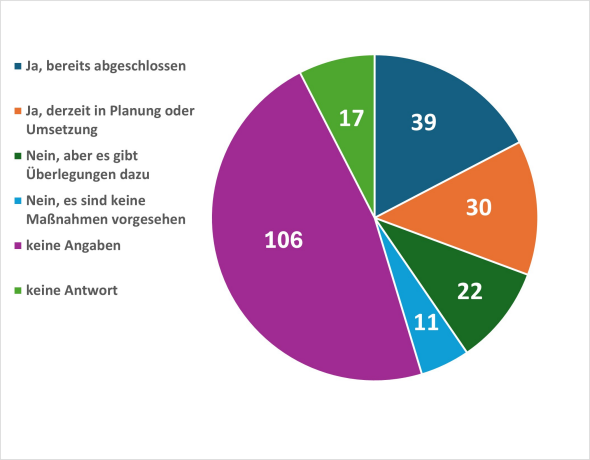

Wie Abbildung 3 [Abb. 3] zeigt, sind mindestens 102 der teilnehmenden Bibliotheken an eine Zentralbibliothek angegliedert oder die Umfrage wurde direkt durch die Zentralbibliothek beantwortet. Von diesen 102 Einrichtungen fanden an 39 Bibliotheken Umbaumaßnahmen statt, die bereits abgeschlossen sind. An 30 Bibliotheken sind Maßnahmen geplant oder werden bereits umgesetzt, an weiteren 22 Bibliotheken gibt es zumindest Überlegungen dazu. Lediglich 11 Zentralbibliotheken planen keine Umbaumaßnahmen zur Verbesserung des Lernortes. Die meisten Teilnehmenden (106) haben keine Angaben zu durchgeführten oder angedachten Umbaumaßnahmen gemacht. Vermutlich handelt es sich um Fachbibliotheken oder sonstige Einrichtungen, die keiner größeren Zentralbibliothek zugeordnet sind.

Abbildung 3: Falls Sie an eine Zentralbibliothek angegliedert sind, hat diese in den letzten 5 Jahren Umbaumaßnahmen zur Verbesserung durchgeführt? (N=208 +17x keine Antwort)

Frage 4: Falls bei Ihnen Bereiche umgestaltet wurden, gab es Entscheidungen, die Sie heute anders machen würden? Welche waren dies?

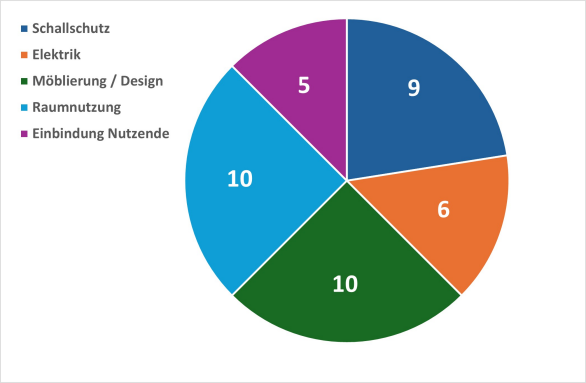

Die Umfrage zu Lernorten in Bibliotheken zeigt, dass viele Institutionen im Nachgang eines Umbaus Anpassungen vornehmen würden, um den Raum innovativer und nutzungsfreundlicher zu gestalten. Das lässt sich aus Abbildung 4 [Abb. 4] ablesen. Insgesamt 40 Antworten wurden in fünf Kategorien eingeteilt. In der Kategorie Schallschutz und Akustik (9 Antworten) bemerkten mehrere Teilnehmende die Notwendigkeit einer besseren akustischen Trennung bei kooperativen Lernumgebungen. Sie empfahlen geschlossenere Arbeitsräume, um Lärmbelästigung zu minimieren. Die Kategorie Möblierung und Design (10 Antworten) wies auf den Wunsch nach flexibleren und langlebigeren Möbeln hin; etwa entschieden sich die Teilnehmenden, weniger designorientierte, aber praktischere und reinigungsfreundlichere Optionen zu bevorzugen. Elektrische Anschlüsse und Beleuchtung (6 Antworten) spiegeln den Bedarf wider, mehr Steckdosen einzuplanen und auf flexibel erreichbare Stromquellen sowie effizientere Beleuchtung zu achten. Bei den Nutzungskonzepten und der Raumnutzung (10 Antworten) strebten die Teilnehmenden eine bessere Planung der Arbeitsbereiche an, um moderne, flexible und digitale Arbeitsräume zu fördern. Schließlich verdeutlichte die Einbindung und Rückmeldung von Nutzenden (5 Antworten), dass eine stärkere Einbeziehung der Nutzenden bei Umgestaltungsprozessen wünschenswert gewesen wäre, um deren tatsächliche Bedürfnisse besser zu treffen. Diese Erkenntnisse verdeutlichen die Komplexität hinter Umgestaltungsprozessen in Bibliotheken und die Notwendigkeit, Planungsentscheidungen stärker auf Nutzungsbedürfnisse und Flexibilität auszurichten.

Abbildung 4: Falls bei Ihnen Bereiche umgestaltet wurden, gab es Entscheidungen, die Sie heute anders machen würden? Welche waren dies? (N=40 +52x keine Antwort bzw. Nein)

Frage 5: Welcher Option räumen Sie die größere Bedeutung ein?

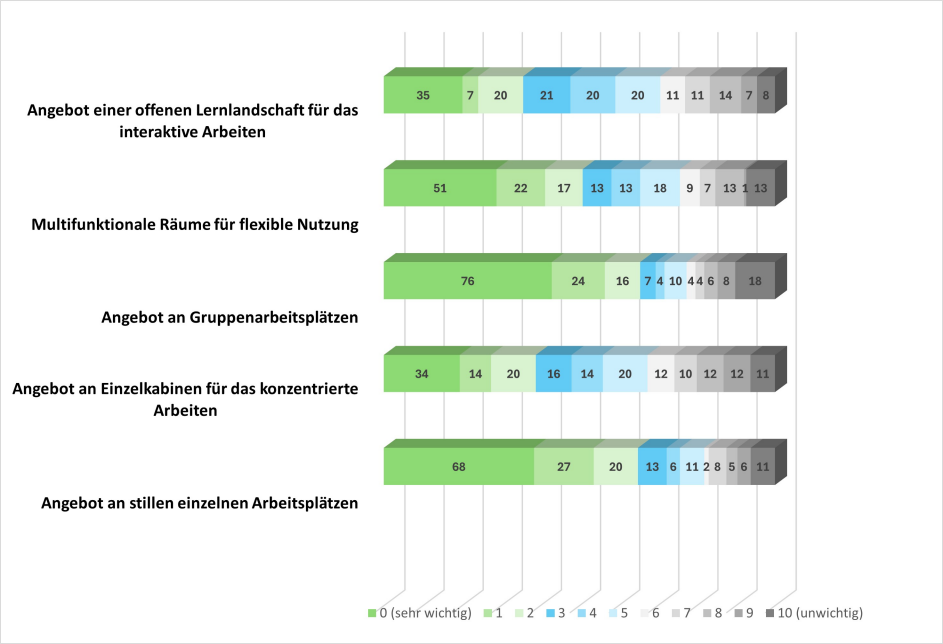

Die Optionen zur Gestaltung moderner Lernumgebungen in Bibliotheken sind vielfältig, wie man aus Abbildung 5 [Abb. 5] schließen kann. Sie reichen von einem Angebot an stillen, also eher klassischen Arbeitsplätzen, wie sie in Lesesälen angeboten werden, über Gruppenarbeitsplätze in geschlossenen Räumen bis zu offenen Lernlandschaften, wo die Studierenden durch flexibles Mobiliar beim interaktiven Arbeiten unterstützt werden. Welche dieser Optionen die größere Bedeutung hat, wurde durch Frage 5 ermittelt.

Abbildung 5: Welcher Option räumen Sie die größere Bedeutung ein? (N=170)

Der klassische stille Einzelarbeitsplatz hat immer noch die größte Bedeutung und darf in keinem Konzept zugunsten offener Lernumgebungen vernachlässigt werden. Sollte die Vermutung nahe liegen, dass damit auch ein hoher Bedarf an Einzelkabinen für das konzentrierte Arbeiten erwartet wird, bestätigen die Angaben diese Vermutung nicht. Vielleicht liegt es daran, dass die Einzelkabinennutzung meist an das Anfertigen einer Abschlussarbeit gebunden ist und der Bedarf dafür – in Relation zur Prüfungsvorbereitung im stillen Lesesaal – geringer ausfällt. Der Bedarf an Gruppenarbeitsplätzen erfährt den höchsten Zuspruch und belegt den Trend, dass sich das studentische Lernen mehr zum gruppen- und projektorientierten Arbeiten verlagert hat und es damit einen großen Bedarf an Räumen zum belebten Austausch und zur Interaktion gibt. Die Einrichtung offener Lernlandschaften mit modernen und flexiblen Möbeln zum interaktiven Arbeiten stellen meist das Kernstück in den Konzepten zur Lernortentwicklung dar. Obwohl Austausch und Interaktion auch in einer offenen Lernlandschaft möglich ist, wurde dieser Option die geringste Bedeutung zugesprochen.

Frage 6: Welcher anderen Option räumen Sie noch größere Bedeutung ein? (Freitextantworten)

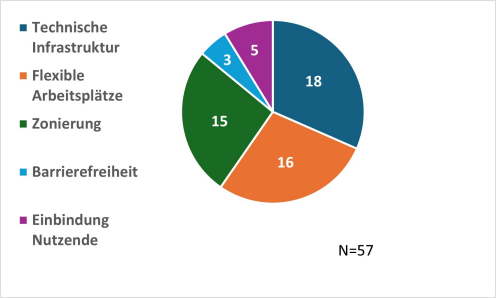

Die Frage 5 wurde durch die Eingabe freier Antworten in Frage 6 ergänzt – einen Überblick gibt Abbildung 6 [Abb. 6]. Die Analyse zeigt, dass Flexibilität und technischer Ausstattung große Bedeutung zukommt. Insgesamt wurden die 57 Antworten in fünf Kategorien eingeordnet. Die Kategorie Flexibilität und Vielseitigkeit der Arbeitsplätze (16 Antworten) hebt die Bedeutung von buchbaren Gruppen- und Einzelräumen hervor – einschließlich spezialisierter Kabinen für Videokonferenzen. Diese Ergebnisse unterstreichen den Wunsch nach anpassbaren Arbeitsumgebungen, die den unterschiedlichen Lern- und Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden. In der Kategorie Zonierung und Umgebungsgestaltung (15 Antworten) wurde die Bedeutung von klar definierten Zonen betont, die sowohl ruhiges Lernen als auch soziale Interaktion und Entspannung fördern. Antworten im Bereich Ausstattung und technische Infrastruktur (18 Antworten) betonen die Notwendigkeit einer modernen technischen Ausstattung mit ständiger Zugänglichkeit, die durch Computerarbeitsplätze, Medientechnik und adaptive Möbel unterstützt wird. Nur wenige Antworten gingen auf Inklusion und Barrierefreiheit (3 Antworten) ein. Sie zeigten jedoch, wie wichtig barrierefreie Arbeitsplätze für eine umfassende Zugänglichkeit sind. Schließlich wurde in der Kategorie Nutzungserfahrung und -beteiligung (5 Antworten) der Einfluss von Farbgestaltung, Beschilderung und einer angenehmen Atmosphäre hervorgehoben, um das Wohlbefinden und die Klarheit über erlaubte Aktivitäten zu verbessern. Zusammenfassend betonen die Antworten den breiten Wunsch, Bibliotheken als vielseitige, inklusive und komfortable Lern- und Arbeitsräume zu gestalten.

Abbildung 6: Welcher anderen Option räumen Sie noch größere Bedeutung ein? (N=57)

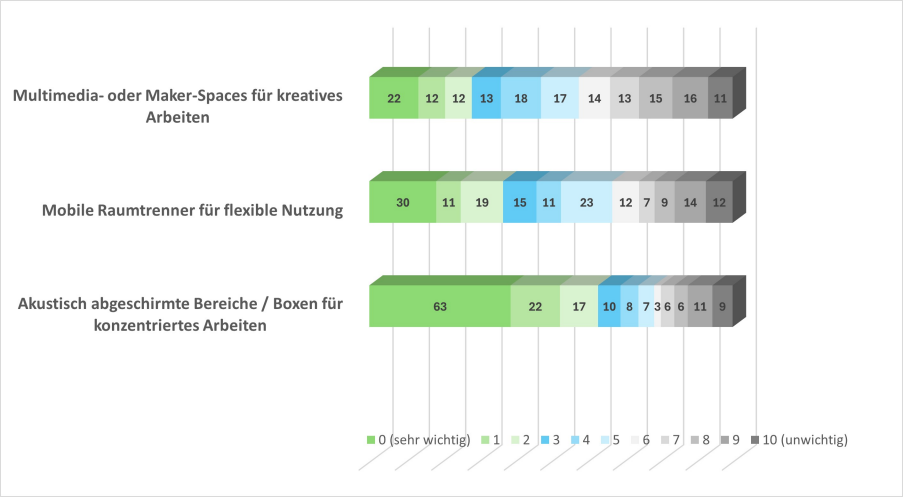

Frage 7: Wie bewerten Sie die Bedeutung der folgenden „Raum-in-Raum“-Konzepte in einer Bibliothek?

Abbildung 7 [Abb. 7] zeigt: Klarer Favorit der „Raum-in-Raum“-Konzepte sind die akustisch abgeschirmten Bereiche, die ein konzentriertes Arbeiten ermöglichen sollen. Mobile Raumtrenner und Bereiche für das kreative Arbeiten wie Makerspaces wurden dagegen durchschnittlich als weniger bedeutsam angesehen. Die Antwort belegt scheinbar den Trend, dass die größte Bedeutung den stillen Arbeitsplätzen beigemessen wird.

Abbildung 7: Wie bewerten Sie die Bedeutung der folgenden "Raum-in-Raum"-Konzepte in einer Bibliothek? (N=158)

Frage 8: Wie bewerten Sie weitere „Raum-in-Raum“-Konzepte? (Freitextantworten, N=32)

In Frage 8 konnten die Antwortmöglichkeiten der vorherigen Frage frei ergänzt werden. Die Umfrage zu „Raum-in-Raum“-Konzepten in Bibliotheken deckte insgesamt 28 Antworten ab, die in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Arbeits- und Besprechungsräume wurden mit 11 Nennungen am häufigsten erwähnt, darunter Räume für Telefonkonferenzen und reservierbare Kabinen. Dies unterstreicht den Bedarf an flexiblen Arbeitsumgebungen. Ruhezonen wurden viermal hervorgehoben, darunter Vorschläge wie Liegelandschaften und Rückzugskojen für sensorisch empfindliche Personen. Informelle Lern- und Arbeitsbereiche einschließlich Kaffee-Ecken und Essensbereiche wurden ebenfalls viermal genannt. Technologieräume wurden einmal, flexible und anpassbare Räume ebenfalls einmal und Entspannungs- und Aktivitätsbereiche zweimal erwähnt. Zusätzlich gab es zwei Nennungen für Flüster- und Kommunikationszonen sowie zwei unter „Sonstige“. Diese Vielfalt an Anforderungen betont die Notwendigkeit, Bibliotheken als multifunktionale und nutzungsorientierte Lern- und Erholungsorte zu gestalten.

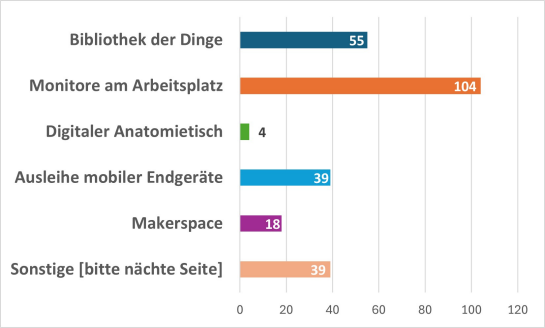

Frage 9: Welche Serviceangebote bietet Ihre Bibliothek Studierenden ergänzend zum Medienbestand und Lernort?

Bei Abbildung 8 [Abb. 8] ist zu berücksichtigen, dass mehrere Antworten ausgewählt werden konnten, die in Frage 10 dann wiederum frei ergänzt werden konnten. Die meisten Nennungen gab es für „Monitore am Arbeitsplatz“ (104), an zweiter Stelle kommt die “Bibliothek der Dinge” (55 Nennungen), gleichauf sind die „Ausleihe mobiler Endgeräte“ und Sonstige (39 Nennungen), Makerspaces bieten 18 Teilnehmende an und lediglich viermal wurde der digitale Anatomietisch genannt.

Abbildung 8: Welche Serviceangebote bietet Ihre Bibliothek Studierenden ergänzend zum Medienbestand und Lernort? (N=130)

Frage 10: Sonstige Serviceangebote Ihrer Bibliothek

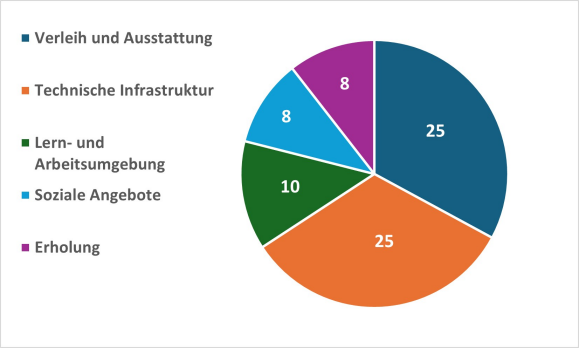

Die Möglichkeit, ergänzende Serviceangebote in Bibliotheken zu nennen, nutzten 76 Teilnehmende. Einen Überblick gibt Abbildung 9 [Abb. 9]. Die Antworten wurden in fünf Hauptkategorien eingeteilt.

Abbildung 9: Sonstige Serviceangebote Ihrer Bibliothek (N=67)

Der Verleih von Ausstattung und Materialien (25 Antworten) umfasst die Ausleihe von technischer Ausstattung wie Ladekabel, Kopfhörer, Laptopständer, Präsentationstechnik und sogar VR-Brillen. Solche Angebote unterstützen die Studierenden im täglichen Bibliotheksbetrieb durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterialien, die über den Medienbestand hinausgehen. Ebenfalls 25 Antworten entfielen auf den Bereich technische Ausstattung und Infrastruktur. Antworten in dieser Kategorie erwähnten den Zugang zu fortschrittlicher technischer Infrastruktur, darunter Podcast- und Filmstudios, höhenverstellbare Tische, Multimedia-Räume und Aufsichtscanner. Solche Angebote erweitern die Funktionalität der Bibliotheken als vielseitige Lern- und Arbeitsorte. Zu den 10 Antworten im Bereich Lern- und Arbeitsumgebung gehören spezialisierte Arbeitsplätze, wie etwa für sehgeschädigte Nutzende oder Eltern mit Kind, sowie individuelle Rechercheberatungen. Diese Angebote sind auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Nutzungsgruppen zugeschnitten. Die sozialen und unterstützenden Angebote mit 8 Antworten umfassen Sprachcafés, De-Stress-Stationen und soziale Beratungsdienste, die darauf abzielen, das soziale und emotionale Wohlbefinden der Studierenden zu fördern. Angelehnt daran wurden mit 8 Antworten auch Erholungsangebote genannt, wie Cafeterias, Loungebereiche und Gemeinschaftsgärten, die den Studierenden Möglichkeiten zur Entspannung und sozialen Interaktion bieten. Diese Vielfalt an Angeboten unterstreicht den ganzheitlichen Ansatz moderner Bibliotheken, die neben dem klassischen Medienbestand zunehmend als multifunktionale Zentren der Unterstützung und des Austauschs fungieren.

Frage 11: Sie sind eine … (N:152)

Von den 225 Teilnehmenden gaben 97 an, dass sie in einer Universitäts- oder Hochschulbibliothek inkl. Bibliotheken einer Fachhochschule oder einer Hochschule für Angewandte Wissenschaften tätig sind. An einer Fach- oder Institutsbibliothek arbeiten 23, jeweils drei in einer Bibliothek für Pflegewissenschaften oder Gesundheitsberufe und einer Klinikbibliothek, je 2 in einer Museums- oder Schulbibliothek und einer an einer Behördenbibliothek. Schließlich kreuzte ein Teilnehmender „Sonstige“ an, ohne diese zu konkretisieren. Immerhin beteiligten sich 16 Kolleginnen und Kollegen aus einer Medizinischen Zweigbibliothek an einer UB an der Umfrage.

Ausblick

Die Umfrageergebnisse bestätigen den anhaltenden Wandel der Bibliotheken von reinen Buch- und Medienarchiven hin zu multifunktionalen Lern- und Aufenthaltsorten. Die Notwendigkeit umfangreicher Umbaumaßnahmen, die Berücksichtigung flexibler und technisch gut ausgestatteter Lernumgebungen sowie das Angebot vielfältiger Services über den Buch- und Medienbestand hinaus sind zentrale Themen. Zukünftige Planungen sollten verstärkt auf die Bedürfnisse der Nutzenden und auf Flexibilität ausgerichtet sein und die Implementierung von innovativen „Raum-in-Raum“-Konzepten, insbesondere akustisch abgeschirmten Bereichen, vorantreiben. Die gesammelten Daten bilden eine wertvolle Grundlage für die weitere Diskussion und strategische Planung in der Bibliotheksentwicklung im deutschsprachigen Raum.

Anmerkungen

ORCIDs der Autor:innen

- Miriam Albers: 0000-0002-1149-4291

- Katrin Wibker: 0000-0001-7183-2339

- Oliver Weiner: 0000-0003-2954-3028

- Iris Reimann: 0009-0003-3216-7681

- Ulrike Ostrzinski: 0009-0007-2902-9252

Einsatz von KI

Der Text wurde hinsichtlich Grammatik und Rechtschreibung mithilfe künstlicher Intelligenz optimiert.

Interessenkonflikte

Die Autor:innen erklären, dass sie keine Interessenkonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel haben. Die Verfasser:innen dieses Artikels sind zugleich als Herausgebende der Zeitschrift tätig. Trotz dieser Doppelfunktion wurde der Begutachtungs- und Auswahlprozess unter Wahrung wissenschaftlicher Standards durchgeführt, um eine objektive und qualitätsgesicherte Publikation zu gewährleisten.

Literatur

[1] Santner A. Das SLUB TextLab: Offene Werkstatt für analoge und digitale Textarbeit. Bibliothek Forschung und Praxis. 29. Juli 2020;44(2):148-57.[2] Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv). Wissenschaftliche Bibliotheken 2025. Strategiepapier zur Gestaltung von Zukunftsaufgaben im wissenschaftlichen Bibliothekswesen. Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv); 2018. Verfügbar unter: https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-02/Strategiepapier_Wissenschaftliche%20Bibliotheken%202025%20-%20FINAL.pdf

[3] Gläser C. Die Bibliothek als Lernort – neue Servicekonzepte. Bibliothek Forschung und Praxis. 2008;32(2):171-82.

[4] Deutscher Bibliotheksverband. Dritter Ort. 2022 [zitiert am 16. Juni 2025]. Verfügbar unter: https://www.bibliotheksverband.de/dritter-ort