[EYE-EKG2: Feedback von Medizinstudierenden in einer RCT mit Eye-Tracking-Videos, Cued Retrospective Reporting und modifizierten Lernsequenzen für EKG-Befundungstraining]

Aline D. Scherff 1Stefan Kääb 2

Martin R. Fischer 1

Markus Berndt 1

1 LMU Klinikum, LMU München, Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin, München, Deutschland

2 LMU Klinikum, LMU München, Medizinische Klinik und Poliklinik I, München, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war es, die Wirksamkeit einer angepassten Eye-Tracking-Video-Intervention (EYE-EKG2) zur Verbesserung der EKG-Befundungskompetenz von Medizinstudierenden zu untersuchen. Aufbauend auf der Grundlagenstudie EYE-EKG1 [Scherff et al. GMS J Med Educ. 2024], in welcher der Nutzen einer Modellierung von Augenbewegungen durch Experten und Cued Retrospective Reporting (CRR)-Audiokommentaren für den Erwerb von EKG-Befundungskompetenz getestet wurde, werden in dieser Folgestudie Modifikationen eingeführt, die die Lernergebnisse optimieren sollen.

Methoden: Es wurde eine randomisierte kontrollierte Studie mit Medizinstudierenden (N=94) durchgeführt, welche entweder der Kontrollgruppe (TAU) mit Standard-EKG-Befundungsstraining, bestehend aus einer validierten Reihe von 4 EKG-Fällen für die EKG-Befundung zugeordnet wurden, oder der Interventionsgruppe (INT), welche zusätzlich das EYE-EKG2-Video erhielt. Das EYE-EKG2-Video optimierte die gezeigten EKG-Blickhinweise und Cued Retrospective Reporting (CRR) eines erfahrenen Kardiologieexperten. Die Studierenden-Performanz wurde Prä- und Post-Training erhoben. Die Daten wurden hinsichtlich einer Verbesserung der Befundungskompetenz, Entscheidungsprozessen und Studierenden-Feedbacks ausgewertet.

Ergebnisse: Die Ergebnisse der vorangegangenen Studie konnten erfolgreich repliziert werden und zeigten einen insgesamt signifikanten Lernvorteil durch die Fälle und eine moderate, jedoch nicht signifikante Tendenz zu INT>TAU (ΔM=0.80-2.42%; p=.-79-.30). Die randomisierte Fallpräsentation schwächte die besondere Rolle von Lernfall 1 ab, welche zuvor in EYE-EKG1 beobachtet wurde. Die Untersuchung des studentischen Feedbacks ergab eine überwiegend positive oder neutrale Bewertung (74%), und eine vorherige kardiologische Famulatur war ein Unterscheidungsmerkmal, welches zu einer positiven (vs. neutralen/negativen) Einschätzung der Eyetracking-Videos mit CRR führte (χ2(2)=7.57, p=.03).

Schlussfolgerung: Das EKG-Training verbesserte die EKG-Befundungskompetenz der Teilnehmenden signifikant, wobei ein gelungener Einstieg in das Training eine Schlüsselrolle für diese Verbesserungen spielte. Das Feedback der Teilnehmenden deutet darauf hin, dass bestimmte Untergruppen, insbesondere diejenigen mit kardiologischer Vorerfahrung, in der Selbstwahrnehmung einen größeren Nutzen aus den EYE-EKG2-Videos ziehen.

Schlüsselwörter

Eye-Tracking, Lernen, Elektrokardiographie, Medizinstudierende, Clinical Reasoning, Diagnose

1. Einleitung

Die Befundung von Elektrokardiographien (EKGs) ist ein essenzieller Skill des medizinischen Curriculums, welche als anvertraubare professionelle Tätigkeit eingestuft wird und welche die Studierenden mit der Approbation beherrschen müssen [1], [2]. Ohne einen aktuellen Goldstandard für das Lehren der EKG-Befundung [3], sind die Leistungsergebnisse häufig schlecht [4], so dass erheblicher Spielraum für die Entwicklung und Verbesserung neuer Lehrmethoden besteht.

Die vorherige EYE-EKG-Studie [5] erprobte eine innovative Methode, bei der Eye-Tracking-Videos mit Cued Retrospective Reporting (CRR, unterstützte verbale Erklärung der Augenbewegungen; z. B. [6], [7], [8], [9], [10], [11]) kombiniert wurden, um die EKG-Befundungskompetenz zu verbessern. Die theoretische Grundlage dieses Ansatzes ist der Einsatz von Eye Movement Modelling Examples (EMMEs), um das EKG-Befundungstraining zu verbessern. Dabei wird Eye-Tracking genutzt, um visuelle Suchmuster von Experten zu replizieren und Anfängern beim effizienten diagnostischen Lernen zu helfen [12], [13], [14]. EMMEs haben sich zuvor bereits in der Histologie und Radiologie bewährt und verbessern auch die klinische Entscheidungsfindung und die adaptive Expertise in der medizinischen Bildgebung [15], [16], [17]. Die Integration von künstlicher Intelligenz in die automatisierte EKG-Analyse profitiert von der Modellierung der Blicke von Experten, es bestehen jedoch noch Herausforderungen, wie etwa die Variabilität der Augenbewegungen und der aufwändige Einsatz der Technologie [18], [19], [20]. EMMEs verbessern zwar die medizinische Ausbildung, haben aber auch ihre Grenzen: Unterschiede in den Blickmustern von Experten, kognitive Überlastung und Übertragbarkeit der Fähigkeiten, erfordern daher weitere Forschung [21], [22], [23]. Im Folgenden verwenden wir den Begriff „Eye-Tracking-Videos“ im Sinne einer praktischen Anwendung von EMMEs.

CRR zielt darauf ab, dass ein Experte seine Blickbewegungsmuster und seine Gedankengänge während der EKG-Befundung nachträglich verbal erläutert. CRR wurde als retrospektive „Think-Aloud“-Technik entwickelt und ermöglicht es Experten, ihre Überlegungen zu artikulieren, ohne zuvor die Expertenaufgabe zu unterbrechen. Die Kombination von Eye-Tracking und CRR hat das Potential, Studierenden sowohl visuelle als auch verbale Einblicke zu bieten und so ihr Verständnis für effektive EKG-Befundungsstrategien von Experten zu verbessern.

Die Vorgängerstudie lieferte erste Anhaltspunkte dafür, dass diese Kombination genutzt werden könnte, um die EKG-Befundungskompetenz von Medizinstudierenden positiv zu beeinflussen. Die Ergebnisse zeigten jedoch auch verbesserungswürdige Bereiche auf, was zur Konzeption der aktuellen EYE-EKG2-Studie führte. Dabei haben drei zentrale vorherige Beobachtungen die Konzeption dieser Anschlussstudie maßgeblich bestimmt: Obwohl die Eye-Tracking-Videos mit CRR vielversprechend waren, wurde deutlich, dass eine Modifizierung dieser Videos ihre Wirksamkeit möglicherweise verbessern könnte. In dieser Folgestudie sollte untersucht werden, ob Anpassungen bei der Präsentation dieser Videos, bei welcher die Eye-Tracking-Marker mit den inhaltlich passenden CRR-Verbalisierungen synchronisiert werden, zu einem besseren Lerneffekt führen.

Ein unerwartetes Ergebnis von EYE-EKG1 war die besondere Relevanz des ersten klinischen Übungsfalls, bei welchem es um einen Herzinfarkt ging. Diese Beobachtung führte zu der Hypothese, dass der posteriore Myokardinfarkt als Gatekeeper-Inhalt dienen könnte – also als eine kritische Komponente der EKG-Befundung, die verstanden werden muss, bevor die Studierenden zu komplexeren Fällen übergehen können. Alternativ wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Erfolg beim ersten Fall eine motivierende Wirkung haben könnte und den Ton für das weitere Lernen angibt. Mit EYE-EKG2 sollen diese alternativen Erklärungen formell getestet werden.

Abschließend offenbarte die Originalstudie eine geteilte Wahrnehmung im informellen Studierendenfeedback bezüglich der Nützlichkeit des EYE-EKG-Videos. Einige Studierenden empfanden es als äußerst hilfreich, andere hingegen nicht. Ziel von EYE-EKG2 ist es, die Faktoren, die zu diesen unterschiedlichen Wahrnehmungen beitragen, systematisch zu untersuchen und zu zeigen, ob konkrete Teilnehmendenmerkmale erklären können, inwiefern bestimmte Teilnehmende positiver auf diese Lehrmethode reagieren als andere. Aufbauend auf den Ergebnissen der Vorgängerstudie zielt EYE-EKG2 darauf ab, den Einsatz von Eye-Tracking-Videos mit CRR zu optimieren und ihren Effekt auf die EKG-Befundungskompetenz von Medizinstudierenden zu untersuchen. Die Studie konzentriert sich auf drei Hauptziele:

- Bewertung der Auswirkungen modifizierter Eye-Tracking-Videos auf die Lernergebnisse der Studierenden,

- die Untersuchung der spezifischen Rolle des ersten klinischen Falles beim Erwerb von EKG- Befundungskompetenz und

- die Analyse des Studierenden-Feedbacks, um Faktoren zu ermitteln, welche die Akzeptanz dieser neuen Lehrmethode beeinflussen.

2. Materialien und Methoden

2.1. Design

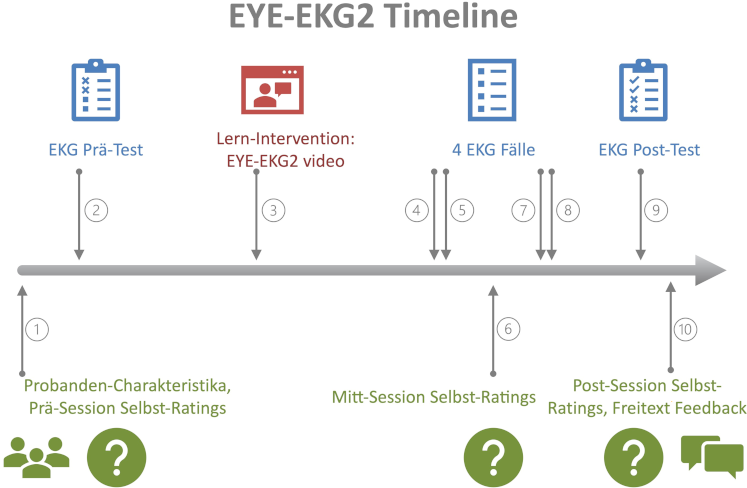

Die Studie (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]), die im Folgenden als EYE-EKG2 bezeichnet wird, wurde als Folgestudie zur EYE-EKG1 Studie [5] konzipiert. Identisch für beide Studien wurden in einer randomisierten kontrollierten Studie mittels einer Lernintervention der Effekt von Experten-Eye-Tracking-Videos mit Cued Retrospective Reporting (CRR) auf die EKG-Befundungskompetenz von Medizinstudierenden untersucht. Diese Aufnahmen dienten als Lernintervention (EYE-EKG-Video) in der Interventionsgruppe (INT) während die „Training as usual“ Standard-Trainingsgruppe (TAU) dieselbe EKG-Trainingseinheit durchlief ohne die Videos zu sehen. Die Teilnehmenden absolvierten das EKG-Training online unter standardisierten, ablenkungsarmen Bedingungen. Alle Trainingskomponenten wurden in einer fixen Reihenfolge präsentiert, und eingereichte Antworten konnten nicht mehr geändert werden. Zu Beginn der Sitzung (Komponente 1, siehe Abbildung 1 [Abb. 1]) machten die Teilnehmenden demografische Angaben und füllten Selbst-Ratings zu ihrem Interesse an EKGs und ihrem Vertrauen in die eigene Lernstrategie aus. Außerdem bewerteten sie ihre aktuelle Motivation und ihre Ausgeruhtheit. Als Nächstes (Komponente 2) füllten die Teilnehmenden einen EKG-Prä-Test aus, um ihr theoretisches EKG-Wissen zu überprüfen. Die Lernintervention (Komponente 3) zeigte das angepasste EYE-EKG2-Video (Modifikation 1), welches einen überarbeiteten didaktischen Ansatz zur systematischen EKG-Befundung darstellte. Die Teilnehmenden waren aufgefordert, sich das Video mindestens einmal vollständig anzusehen und konnten es nach Belieben wiederholen.

Abbildung 1: Überblick über alle EYE-EKG2-Komponenten und die Reihenfolge der Präsentation

Im Anschluss an das Video bearbeiteten die Teilnehmenden vier klinische Fallvignetten (Komponenten 4, 5, 7 und 8). Jeder Fall präsentierte ein EKG-Szenario, das von mehreren Testfragen begleitet wurde, welche auf verschiedene Aspekte der EKG-Befundung abzielten, einschließlich Herzfrequenz, Rhythmus, Lagetyp, Intervallen und Amplituden. Im Gegensatz zur vorherigen Studie wurde die Reihenfolge der Präsentation der vier klinischen Fälle zwischen den Teilnehmenden randomisiert, um Reihenfolgeeffekte zu minimieren (Modifikation 2). Nach Abschluss der ersten beiden klinischen Fälle füllten die Teilnehmenden in der Mitte der Sitzung Selbst-Ratings (Komponente 6) zur Zugänglichkeit des Materials und zu ihrem Flow-Zustand während des Lernens aus. Motivation und Ausgeruhtheit wurden ebenfalls erneut bewertet. Nach den vier klinischen Fällen gingen die Teilnehmenden zum EKG-Post-Test (Komponente 9) über, welcher angewandte diagnostische Aufgaben auf der Grundlage praktischer EKG-Beispiele umfasste. Schließlich (Komponente 10) füllten die Teilnehmenden nach der Sitzung Selbst-Ratings aus, in denen sie ihren wahrgenommenen Lernzuwachs bewerteten und Freitext-Feedback gaben. Eine abschließende Bewertung der Motivation und Ausgeruhtheit wurde ebenfalls erhoben.

Die vorliegende EYE-EKG2-Studie baute auf zwei spezifischen Empfehlungen auf, die in EYE-EKG1 identifiziert wurden, nämlich die CRR-Videos mit Hilfe des Feedbacks der Studierenden aus der ersten Studie zu modifizieren und die Lernfälle innerhalb der Lernintervention zu randomisieren. EYE-EKG1 wird hier daher zum Verständnis des Lesers noch einmal kurz vorgestellt.

2.2. Instrumente

2.2.1. Das EYE-EKG2-Video

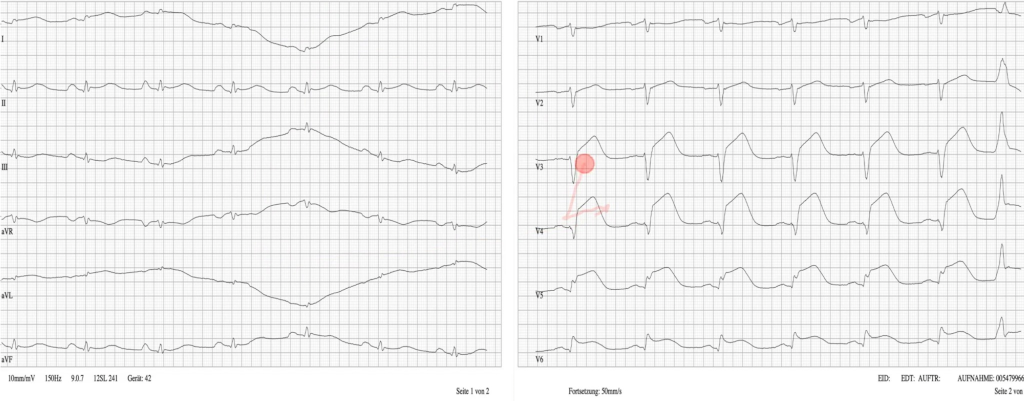

Zuvor wurde für EYE-EKG1 ein Video entwickelt, das später als neuartige Lernintervention für die INT-Gruppe diente (siehe [5] für weitere Einzelheiten). Zunächst wurden 15 echte Patienten-EKGs ausgewählt, die ein Spektrum kardiologischer Diagnosen abdeckten. Diese wurden einem erfahrenen Kardiologieexperten gezeigt, welcher alle EKGs zunächst schweigend frei befundete, während er eine mobile Eye-Tracking Brille trug. Anschließend wurden die aufgezeichneten Augenbewegungen auf die jeweiligen 15 EKG-Abbildungen projiziert und als beweglicher roter Marker mit einem Schweif zuvor betrachteter Positionen visualisiert (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]). Die Größe des Markers änderte sich dynamisch entsprechend einer längeren oder kürzeren Verweildauer während der Experten-Befundung. Anschließend wurden die EKGs mit überlagerten Augenbewegungen demselben Experten erneut gezeigt, wobei diesmal eine Tonspur aufgezeichnet wurde: Die stummen Marker-Videos dienten als Hinweisreize für verbale Erläuterungen des eigenen vorherigen Blickmusters und diagnostischen Vorgehens (=Cued Retrospective Reporting, CRR; in Anlehnung an [24]). Schließlich wurde die visuelle und auditive diagnostische Befundung der einzelnen EKGs durch den Experten in einem gemeinsamen Video zusammengefasst (EYE-EKG1 und -2 Video für Studie 1 bzw. 2).

Abbildung 2: Screenshot eines der im EYE-EKG2-Video verwendeten EKGs. Im Vergleich zur vorherigen Studie wird das Video als Modifikation 1 in diesem Moment angehalten. Audiokommentar während dieses Videobildes: „Hier liegt der Fokus in erster Linie auf den ST-Hebungen in den Brustwandableitungen von V3 bis V6...[Video läuft weiter -- nicht gezeigt --] und dann schnell im Vergleich, was in den Extremitätenableitungen ist...“

2.2.2. EYE-EKG2 Modifikation 1

Feedback der Studierenden aus der ersten Studie ergab, dass die Studierenden in entscheidenden Momenten des diagnostischen Prozesses des Experten den Blick „pausieren“ wollten. Zur Erläuterung: Dies bezog sich nicht auf die Möglichkeit, das Video vollständig anzuhalten (was bereits in der ersten Studie möglich und erlaubt war). Vielmehr schlugen mehrere Teilnehmende vor, den Marker zu fixieren, während die zugehörigen verbalen Erklärungen fortgesetzt wurden. Die erste Änderung innerhalb von EYE-EKG2 im Vergleich zu seinem Vorgänger bestand also darin, das EYE-EKG-Video zu verändern und den Blick des Experten mit dem entsprechenden Inhalt der Audiospur zu synchronisieren. Diese Anpassung wurde an bereits vorhandenem Material vorgenommen, d.h. es wurden keine neuen Expertenvideos oder Audioaufnahmen erhoben. Die Synchronisierung wurde erreicht, indem nachträglich Zeitpunkte identifiziert wurden, zu denen Marker und verbaler Kommentar eng miteinander korrespondierten, und für welche entsprechend der Fokusmarker während der zugehörigen verbalen Erläuterung fixiert wurde. Visuelle Hinweisreize für Kommentare – etwa der Fokusmarker auf dem QRS-Komplex in Ableitung II – wurden gezielt mit zeitlich unmittelbar folgenden verbalen Informationen gepaart (z.B. „Indifferenztyp“ wenige Millisekunden später), sodass das Blickmuster so lange fixiert wurde, während die verbale Erklärung vollständig auf den diagnostischen Aspekt einging. Der enge zeitliche Zusammenhang zwischen Augenbewegungen und verbalen Kommentaren im Originalmaterial ermöglichte diesbezüglich eine einfache Synchronisation. Je nach Komplexität der EKG-Befunde entsprach die Dauer des verbalen Kommentars in etwa der ursprünglich für das stille visuelle Scannen benötigten Zeit oder überstieg sie. Durch die getrennte Aufzeichnung von Eye-Tracking und Kommentar wurde sichergestellt, dass das natürliche Blickverhalten erhalten blieb und nicht durch den Verbalisierungsprozess künstlich verlängert oder verändert wurde. Während der synchronisierten Segmente wurde das Video für die Dauer der verbalen Erklärung „angehalten“ (d. h. der Marker wurde an Ort und Stelle gehalten) und dann normal fortgesetzt.

Wichtig ist, dass diese Synchronisation die einzige Änderung darstellte, die vorgenommen wurde: Das gesamte visuelle und auditive Material wurde beibehalten (d. h. es wurde nichts geschnitten oder entfernt), und die Reihenfolge der EKGs, der Betrachtungsmuster und der verbalen Kommentare blieb identisch mit derjenigen der vorherigen Studie. Es wurden keine Teile des Expertenkommentars oder der Blickbewegungsdaten gekürzt, verlängert oder künstlich neu angeordnet.

Dieser Ansatz orientierte sich an häufig verwendeten Ansätzen aus Lehrvideos, in denen dynamische Visualisierungen temporär angehalten werden, um Lernenden die Verarbeitung komplexer Informationen zu ermöglichen. Die Teilnehmenden konnten das EYE-ECG2-Video bei Bedarf frei pausieren, zurückspulen oder erneut ansehen – ganz so, wie es auch beim selbstgesteuerten Lernen mit Online-Lehrvideos üblich ist. Allerdings war es für alle Teilnehmende obligatorisch, sich das gesamte Video mindestens einmal ohne Unterbrechung anzusehen; die Einhaltung dieser Anweisung wurde durch die Verfolgung der Verweildauer auf der Studienplattform überprüft.

2.2.3. Das EKG-Befundungstraining

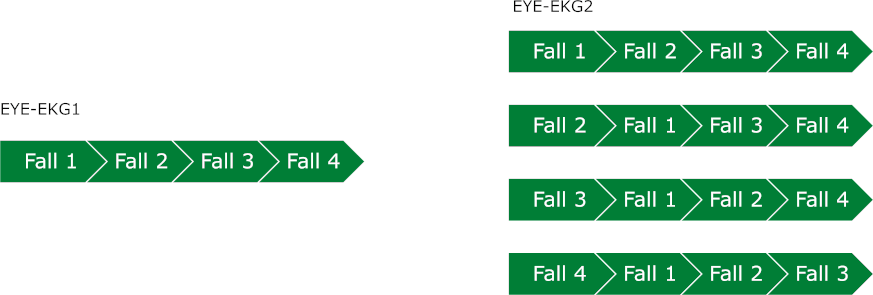

Die Komponente des EKG-Trainings mit Präsentation von vier klinischen Fällen wurde von allen Teilnehmenden der EYE-EKG2-Studie durchlaufen und war bis auf eine Änderung identisch mit der ersten Studie [5] (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]). Das gesamte EKG-Training für Studierende wurde im Rahmen mehrerer früherer Studien entwickelt und eingesetzt [25], [26], [27] und besteht aus 9 (TAU) bzw. 10 (INT, einschließlich des EYE-EKG2-Videos) Komponenten, wie in Abbildung 1 [Abb. 1] dargestellt.

Abbildung 3: Modifikation 2. Veranschaulichung der Reihenfolge der Präsentation der klinischen Fälle 1-4 innerhalb der Trainingssitzung

2.2.4. EYE-EKG2 Modifikation 2

Die statistische Analyse der EYE-EKG1-Daten mittels multipler Regressionsmodelle deutete auf eine gewisse Sonderrolle des klinischen Falls 1 hin, der die EKG Post-Test Befundungskompetenz der teilnehmenden Studierenden vergleichsweise stark vorhersagte. Innerhalb der ersten Studie konnte die Ursache für dieses Ergebnis jedoch nicht genau bestimmt werden. Die zweite Änderung im Rahmen von EYE-EKG2 bestand daher darin, diesen klinischen Fall randomisiert zu präsentieren und zu ermitteln, ob der zuvor festgestellte Effekt seine Bedeutung verlieren würde. Dies wurde so operationalisiert, dass den Teilnehmenden entweder Fall 1, 2, 3 oder 4 als erster Fall präsentiert wurde, gefolgt von den restlichen Fällen in der ursprünglichen Reihenfolge (z. B. Fall 3, ---1, 2, 4). Die Zuteilung zu den vier möglichen Präsentationsreihenfolgen erfolgte also quasi-randomisiert, d.h. es wurde eine gerade Anzahl von Teilnehmenden pro Reihenfolge und über die Trainingsgruppen hinweg (INT vs. TAU) beibehalten.

Als Teilnehmendenmerkmale wurden Geschlecht (männlich/weiblich), Alter (Jahre), Ausbildungsjahre (Nr.), medizinische Vorbildung (ja/nein), Fachsemester (Nr.), EKG-Vorerfahrung (Nr.), kardiologische Famulatur (ja/nein) erhoben.

Selbst-Rating Skalen waren Vertrauen in die persönliche Lernstrategie (0-100%), Interesse an EKGs (0-100%), aktuelle Motivation vor/nach der Sitzung (0-100%), aktuelle Ausgeruhtheit vor/nach der Sitzung (0-100%), Zugänglichkeit des Materials in der Mitte der Sitzung (0-100%), Flow-Zustand in der Mitte der Sitzung (0-100%) und selbst eingeschätzter Nutzen des Trainings nach der Sitzung (0-100%).

Die Messungen der EKG-Befundungskompetenz bestanden aus einem Prä-Test zur Messung des theoretischen EKG-Wissens, 4 klinischen Fällen bei welchen die visuelle und klinische Befundung eines Patienten-EKGs im Mittelpunkt stand, und einem Post-Test in welchem kurze praktische EKG-Szenarien anhand von 9 authentischen Patienten-EKGs vorgestellt wurden.

Wie bereits an anderer Stelle ausführlich diskutiert [5], gibt es keine allgemeingültige Richtlinie, wie der EKG-Befundungskompetenzzuwachs der Studierenden am besten und klinisch bedeutsam gemessen werden kann. Zu diesem Zweck wurden im Rahmen von EYE-EKG1 drei Score-Varianten entwickelt, die verschiedene Aspekte der EKG- Befundungskompetenz erfassen und auch in EYE-EKG2 verwendet wurden. Der Basic Score (BS) vergab Punkte für jedes richtig erkannte EKG-Merkmal (0-100%); der Relative Score (RS) bewertete richtig und falsch gewählte Optionen (-100-100%); der Conservative Score (CS) zählte nur vollständig richtig beantwortete Fragen (0-100%). Wie dargelegt, könnten diese Scores die Untersuchung des Lernverlaufs von Studierenden, von der Merkmalserkennung über das Selbstmonitoring bis hin zur klinischen Kompetenz, unterstützen.

2.2.5. Freitext-Feedback

Ganz am Ende der Trainingseinheit sahen die Teilnehmende eine einfache Aufforderung („Bitte geben Sie Feedback zu...“), um Feedback zu geben

- zum EYE-EKG2-Video (nur INT) und

- zum EKG-Training.

Um auch eine statistische Betrachtung der Kommentare zu ermöglichen, wurde eine einfache manuelle Kategorisierung des Tons der einzelnen Kommentare in negativ, neutral oder positiv vorgenommen, wodurch die Variable Sentiment (-1; 0; 1;) entstand.

2.2.6. Durchführung

Wie bei der Vorgängerstudie war es auch bei EYE-EKG2 erforderlich, dass die Teilnehmenden ihr Kardiologiemodul an der Universität erfolgreich abgeschlossen hatten und dass die Studierenden noch keine voll ausgebildeten Mediziner und Medizinerinnen waren. Alle Teilnehmenden wurden nach dem Zufallsprinzip entweder dem EYE-EKG2-Videotraining oder der Standard-Trainingsgruppe (N=94; INT n=47; TAU n=47) im Rahmen des Online-Trainings zugewiesen. Wie zuvor wurde die Interventionsgruppe angewiesen, das 12m 04s dauernde EYE-EKG2 Video mindestens einmal vollständig anzuschauen und die Trainingskomponenten in einer ~2-stündigen Trainingseinheit in einer festgelegten Reihenfolge durchzuarbeiten.

3. Ergebnisse

3.1. Merkmale der Stichprobe, Selbsteinschätzungen und Manipulationskontrollen

Die Stichprobe setzte sich aus 59% Frauen und 41% Männern im Alter von M=23.83 (SD=3.67) Jahren und M=18.53 (SD=2.99) Jahren in Ausbildung zusammen. Da nur Personen rekrutiert wurden, die ihren Kardiologieschein bestanden hatten, lag das aktuelle Semester bei M=9.43 (SD=1.66), was dem 4./5 Studienjahr entsprach. Eine vorherige medizinische Berufsausbildung hatten 21% und eine vorherige Kardiologie-Famulatur hatten 21% absolviert. Da die Studie kurz nach der Aufhebung der COVID19-bedingten Beschränkungen an der Universität durchgeführt wurde, gab es interessanterweise einen ähnlichen Anteil an Studierenden welche angaben, entweder nie ein gesondertes EKG-Training erhalten zu haben, während ihres Studiums ein EKG-Training absolviert zu haben, oder eine Kombination aus universitären, Online- und externen Quellen zu nutzen (33%/ 33%/ 34%). Die selbstberichtete mittlere Anzahl der zuvor unabhängig befundeten EKGs betrug M=74.80, mit großen individuellen Unterschieden (SD=516.47, bedingt durch nur einzelne Studierende mit hoher Selbsteinschätzung; und daher niedrigem Mdn=10.00). Das selbstberichtete Interesse an EKGs war hoch (M=75.00%, SD=13.89%), die Studierenden hatten hohes Vertrauen in die eigene Lernstrategie (M=67.18%, SD=10.87%), der Lerninhalt der Studie wurde insgesamt als zugänglich beurteilt (M=47.82%, SD=14.66%), der Flow-Zustand deutete auf eine moderate mentale Anstrengung hin (M=53.85%, SD=16.41%) und der eingeschätzte Nutzen nach dem Training war erheblich (M=46.93%, SD=14.24%).

Wie erwartet verringerten sich die Werte für Ausgeruhtheit (prä=58.57%±23.49%, mitt=44.67%±23.19%, post=37.92%±23.92%) und Motivation (prä=74.70%±19.83%, mitt=60.12%±22.21%, post=47.08%±26.15%) im Laufe der Sitzung signifikant (alle gepaarten t-Tests signifikant; Motivation: prä-mitt t(93)=-6.50, p<.04*10-8, prä-post t(91)=-9.95, p<.03*10-13, mitt-post t(91)=-8.06, p<.03*10-10; Ausgeruhtheit: prä-mitt t(93)=-7.56, p<.03*10-9, prä-post t(91)=-8.16, p<.02*10-10, mitt-post t(91)=-3.48, p<.001).

Die Arbeitszeit betrug M=103.46min (SD=22.60) für die gesamte Trainingseinheit. Die Zeit, welche die Interventionsgruppe mit dem 12m 04s EYE-EKG2 Video verbrachte, betrug M=14.36min (SD=3.06). Alle Manipulationskontrollen im Vergleich zwischen INT und TAU waren zufriedenstellend (d.h. Sitzungsdauer, Arbeitsgeschwindigkeit*Post-Test-Leistung, randomisierte Gruppenzuteilung, alle nicht signifikant in t-Tests; vgl. EYE-EKG1). Im Vergleich der Charakteristika ähnelte die aktuelle Stichprobe insgesamt stark derjenigen der EYE-EKG1-Studie.

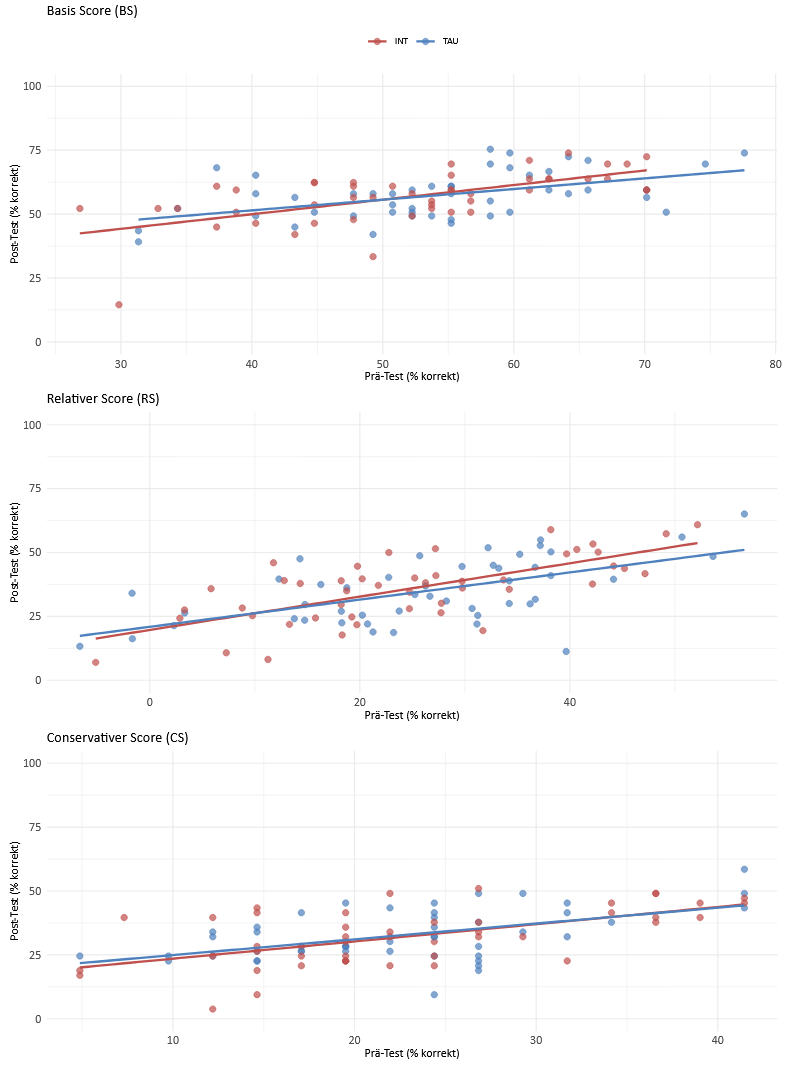

3.2. Modifikation 1: Auswirkungen des EYE-EKG2-Videos auf die EKG-Befundungskompetenz

Gepaarte t-Tests zeigen, dass die Trainingssitzung die EKG-Befundungskompetenz der Teilnehmenden signifikant und mäßig verbesserte (steigende Geraden in Abbildung 4 [Abb. 4]; Prä-Post-Lernzuwachs BS=3.98%±9.82%, t(93)=3.93, p<.02*10-2; RS=9.89%±11.20%, t(93)=8.56, p<.03*10-11; CS=9.70%±9.20%, t(93)=10.22, p<.03*10-14). Hinsichtlich der Auswirkungen von Expertenvideos mit CRR auf die EKG-Befundungskompetenz der Studierenden (d. h. die Auswirkungen der ersten Modifikation der Studie, nämlich des synchronisierten EYE-EKG2-Videos), waren die drei Prä-Post-Differenzwerte BS ΔM=1.60%±2.03%, RS ΔM=2.42%±2.31% und CS ΔM=0.80%±1.91%, was eine nicht signifikante Tendenz zu einer besseren Leistung bei Verwendung des Videos bedeutet (rote vs. blaue Linien in Abbildung 4 [Abb. 4]; BS Welch-t(91.67)=0.79, p=.43; BS Welch-t(90.07)=1.05, p=.30; CS Welch-t(91.70)=1.15, p=.67).

Abbildung 4: Veränderung der EKG-Befundungskompetenz (Prä vs. Post-Test). Von oben nach unten: Darstellung als BS-, RS-, CS-Scores

3.3. Modifikation 2: Modellanpassung der besten Prädiktoren für Basic, Relative und Conservative Scores der EKG-Befundung

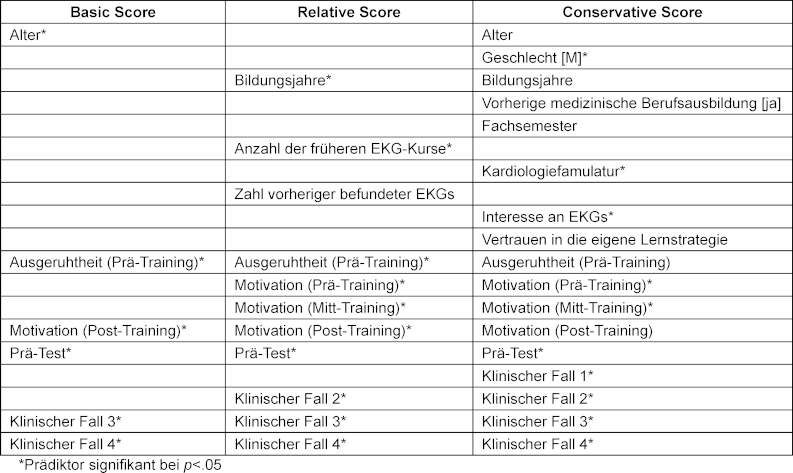

Die Modellanpassung wurde unter Verwendung der identischen Analysestrategien aus EYE-EKG1 (wie in [5] beschrieben, d. h. multiple Regression mit schrittweiser rückwärts gerichteter Modellauswahl auf der Grundlage von Akaike-Informationskriterium (AIC)) wiederholt. Der Vollständigkeit halber und um einen direkten Vergleich mit der vorangegangenen Studie zu ermöglichen sind die umfassenden Ergebnisse in Anhang 1 [Anh. 1] Punkt A aufgeführt. Aus Gründen der Kürze und Übersichtlichkeint wird hier ausschließlich die Rolle des klinischen Falls1 erörtert, welcher die zweite Änderung der Studie darstellt: In diesem Zusammenhang führte die Randomisierung der Reihenfolge der Präsentation des klinischen Falls 1 zu einem abgeschwächten Effekt und sogar zur Entfernung von Fall 1 aus dem bestangepassten Modell sowohl für das BS- als auch für das RS-Modell (für die in den finalen Modellen enthaltenen Prädiktoren siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Tabelle 1: Liste der in den drei finalen Regressionsmodellen enthaltenen Prädiktoren

3.4. Erkenntnisse aus dem Freitext-Feedback der Studierenden

Insgesamt folgten 35 von 47 Studierenden (74%) der INT-Gruppe der Bitte um schriftliches Feedback zum EYE-EKG2-Video. Von denjenigen, die Feedback gaben, war die Rückmeldung überwiegend positiv (45% positiv, 29% neutral, 26% negativ). Anschließend wurden die Merkmale der Teilnehmende mit Hilfe von Chi-Quadrat-Tests (nominale Variablen) und Spearman-Korrelationen (numerische Variablen) mit dem Stimmungsbild verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass weder das Geschlecht, das Alter, die Ausbildungsjahre, die vorherige medizinische Berufsausbildung, das Fachsemester noch die vorherige EKG-Erfahrung signifikant mit dieser Einstellung assoziiert waren. Lediglich die vorherige kardiologische Famulatur war ein entscheidender Faktor dafür, wie das EYE-EKG2-Video von den Teilnehmenden aufgenommen wurde (χ2(2)=7.57, p=.03). Auffallend ist, dass alle negativen Stimmungsbilder von Studierenden ohne vorherige kardiologische Famulatur kamen. Nachfolgend werden Auszüge aus den gegebenen Rückmeldungen der Studierenden gezeigt.

Teilnehmende, die positives Feedback gaben, schilderten, dass sie es mochten, dass „der rote Punkt es einfach machte, zu verfolgen, worauf man in diesem Moment achten sollte“, „die Augenbewegungen waren gut zu verfolgen“, „den Fokus des Experten zu sehen war hilfreich“, „es war insgesamt gut, dass so viele verschiedene Pathologien besprochen wurden“, „das Video war insgesamt lehrreich, da viele verschiedene Fälle gezeigt wurden“, „Ich fand die Erklärungen gut“, „das Video war wirklich hilfreich“, „toller Einsatz der Augenbewegungen und direkt auf den Punkt gebracht“, „besonders gut fand ich das Video mit den aufgezeichneten Augenbewegungen des Experten“, „strukturierter Ansatz, Fokus auf wichtige Merkmale im EKG“, „dass man die Augenbewegungen des Dozenten sehen konnte“.

Neutrale Rückmeldungen lauteten: „Grundsätzlich fand ich die Augenbewegungen interessant. Sie führten jedoch dazu, dass ich mir das EKG nicht in meinem eigenen Tempo ansehen konnte, sondern ständig dem Punkt folgen musste, der sich für meine Kenntnisse zu schnell bewegte“, „Augenbewegungen teilweise kommentarlos; plötzliches Ende der Falldarstellung“, „Augenbewegungen sollten mehr mit dem gesprochenen Text zusammenpassen. Auch sind die Augenbewegungen nicht immer ein Hinweis auf das diagnostische Vorgehen. Es wird primär erklärt, was angeschaut wird (deskriptiv) und nicht warum (erklärend)“.

Negative Rückmeldungen lauteten: „Erklärt, was der Punkt mit der rosa Schweif dahinter ist: Augenbewegungen des Arztes?“, „extrem viel Stoff in sehr kurzer Zeit und alles in einem Rutsch. Für die Beantwortung von Fragen innerhalb der nächsten Stunde finde ich es nicht schlecht, aber wenn man den gleichen Test eine Woche später wiederholt, ist nichts mehr davon da“, „Die Augenbewegungen sind nutzlos. Ein einfacher Pointer wäre hilfreicher“.

4. Diskussion

Das Hauptziel der EYE-EKG2-Studie bestand darin, zu untersuchen, ob eine Anpassung von Eye-Tracking-Videos mit Cued Retrospective Reporting (CRR) die EKG-Befundungskompetenz von Medizinstudierenden weiter verbessern kann. Aufbauend auf den Ergebnissen der Vorgängerstudie EYE-EKG1, welche den neuartigen Einsatz der Eye-Tracking-Technologie im EKG-Training vorstellte, zielte diese Studie darauf ab, die Lernintervention zu optimieren, indem Augenbewegungen mit Expertenkommentaren synchronisiert und die Reihenfolge der Fallpräsentation randomisiert wurde. Die Studie verfolgte außerdem das Anliegen, durch die Auswertung des Teilnehmendenfeedbacks Einsicht in die subjektive Bewertung der EYE-EKG-Videos und deren Einflussfaktoren zu gewinnen.

Die Ergebnisse von EYE-EKG2 replizierten weitgehend die Ergebnisse der ursprünglichen Studie und bestätigten vorläufig, dass sich die Verwendung von Eye-Tracking-Videos mit CRR positiv auf die EKG-Befundungskompetenz der Studierenden auswirken kann. Die in dieser Folgestudie vorgenommenen Anpassungen, insbesondere die Synchronisierung der Augenbewegungen mit dem entsprechenden Expertenkommentar, führten jedoch nicht zu einer größeren Verbesserung des Lernerfolgs im Vergleich zum ursprünglichen EYE-EKG1-Video. Der kleine, nicht signifikante Trend zu besseren Leistungen in der Gruppe mit EYE-EKG-Video2 deutet darauf hin, dass das Videoformat zwar grundsätzlich vorteilhaft war, die spezifischen Modifikationen jedoch keinen neuen, zusätzlichen Nutzen erbracht haben dürften.

Dies steht im Einklang mit der weiter gefassten Forschung zu EMMEs, der zufolge deren Wirksamkeit von kognitiver Belastung, Verarbeitungstiefe und dem zeitlichen Wirkungsverlauf abhängt [14], [20], [28]. EMMEs können die Aufmerksamkeitslenkung und Blickausrichtung unterstützen, ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die diagnostische Genauigkeit sind jedoch uneinheitlich, insbesondere wenn die Lernenden sich nur oberflächlich damit auseinandersetzen [12], [29]. In dieser Studie könnte das Ausbleiben eines direkten Leistungszuwachses auf eine kognitive Überlastung zurückzuführen sein, da es Anfängern schwerfallen kann, Blickmuster von Experten ohne zusätzliches Scaffolding effizient zu integrieren [30], [31]. Dies untermauert die Idee, dass EMMEs in erster Linie die langfristige Anpassung und nicht den unmittelbaren Fähigkeitstransfer unterstützen, wobei Verbesserungen im visuellen Suchverhalten messbaren diagnostischen Verbesserungen vorausgehen [32], [33]. Darauf aufbauend deuten vorherige Befunde darauf hin, dass multimodale Ansätze, wie die Kombination von EMMEs mit Cued Retrospective Reporting (CRR), dazu beitragen können, die kognitive Belastung zu verringern, indem sowohl visuelle als auch verbale kognitive Kapazitäten aktiviert werden [13], [16]. Studien im Bereich der medizinischen Ausbildung und des multimedialen Lernens haben gezeigt, dass die verbal-visuelle Integration die kognitive Verarbeitung fördert, die nicht aufgabenrelevante Belastung reduziert und den Wissensbehalt verbessert [28], [33], [34]. Insbesondere hat sich gezeigt, dass die Kombination von Expertenblick mit verbalen Erklärungen die Genauigkeit der Diagnose und die Effizienz in der Problemlösung verbessert [12], [14], [35]. Darüber hinaus kann die Strukturierung komplexer visueller Stimuli in segmentierte, von expertengestützte Erklärungen dazu beitragen, die Ressourcen des Arbeitsgedächtnisses zu optimieren und den langfristigen Erwerb von Fähigkeiten zu fördern [36], [37]. Zukünftige Forschung sollte weiter beleuchten, wie diese Elemente zusammenwirken, um EMME-basierte EKG-Trainingsformate zu optimieren und dabei eine Abwägung zwischen Komplexität, kognitiven Anforderungen und nachhaltigen Lernergebnissen zu treffen, wobei auch die Rolle der Motivation und des Interesses der Lernenden berücksichtigt werden sollte. Letzteres könnte, wie in dieser Studie repliziert und nachfolgend argumentiert, ein Schlüsselfaktor für den wahrgenommenen Nutzen und die positiven Bewertungen sein.

Eine weitere wichtige Erkenntnis aus dieser Studie war die Folge einer randomisierten Präsentation der klinischen Fälle. In der ersten EYE-EKG-Studie hatte der erste klinische Fall einen ausgeprägt starken Einfluss auf die nachfolgende Leistung im Post-Test, was darauf hinwies, dass er eine Art „Gatekeeper“-Funktion für den weiteren Lernprozess übernehmen könnte. In EYE-EKG2 war dieser Effekt abgeschwächt, nachdem die Reihenfolge der Fälle randomisiert wurde. Dieser Befund stützt die Hypothese, dass der anfängliche Erfolg bei dem (d. h. bei jedem) zuerst präsentierten Fall und nicht der spezifische Inhalt des Herzinfarkt-Falls ausschlaggebend für die spätere Leistung der Studierenden war. Die Positionierung des Lernmaterials innerhalb des EKG-Trainings war demnach maßgebend und unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl und Platzierung kritischer Inhalte zu Beginn des Trainingssprozesses.

In Anbetracht der übereinstimmenden Ergebnisse von EYE-EKG1 und EYE-EKG2, dass das Interesse an EKGs die Studierendenleistung vorhersagt, lohnt es sich zu untersuchen, warum dies der Fall ist und welche Aspekte der EKG-Befundung die Studierenden besonders ansprechen. In diesem Zusammenhang könnte die Art und Weise, wie EKG-Inhalte präsentiert werden - insbesondere durch Eye-Tracking und CRR - eine Rolle für die Teilnehmendenmotivation spielen, obwohl deren Auswirkung wahrscheinlich auch von anderen Faktoren abhängt, wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Studierenden zu den EYE-EKG2-Videosequenzen zeigen. Die Stimmungsbildanalyse bietet einen schnellen vorläufigen Überblick über die Reaktionen der Studierenden und gibt Aufschluss über allgemeine Trends in ihrem Feedback. Während die Mehrheit der Studierenden die EYE-EKG2-Videos positiv bewertete, zeigte die Studie auch, dass einschlägige Vorerfahrungen wie insbesondere eine Kardiologie-Famulatur die Wahrnehmung der Studierenden signifikant steuerten. Studierende, die eine kardiologische Famulatur absolviert hatten, wertschätzten die Eye-Tracking-Videos mit CRR wahrscheinlicher und profitierten subjektiv von ihnen. Dies deutet darauf hin, dass ein gewisses Maß an kardiologischem Fachwissen erforderlich ist, damit die Studierenden die detaillierten visuellen und verbalen Informationen in den EYE-EKG-Videos vollständig erfassen und nutzen können. Andererseits könnten Studierende ohne solches Vorwissen die Videos als weniger zugänglich oder nützlich empfinden, möglicherweise aufgrund der Komplexität des Inhalts und des fortgeschrittenen Niveaus der dargestellten Expertenbefundung.

4.1. Limitationen

Auch wenn die EYE-EKG2-Studie einige der positiven Effekte der ursprünglichen EYE-EKG-Intervention replizieren konnte, sind bestimmte Limitationen zu berücksichtigen. Erstens war die Stichprobengröße möglicherweise zu gering, um kleine, aber dennoch bedeutsame Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe statistisch nachzuweisen. Dies könnte die beobachteten nicht signifikanten Trends erklären. Zweitens konzentrierte sich die Studie auf das eigene Feedback der Teilnehmenden sowie dessen Sentiment, ohne dieses bislang mit tatsächlichen Leistungsunterschieden zu verknüpfen. Dieser Aspekt könnte in Zukunft weiter betrachtet werden. Darüber hinaus könnte die Einbeziehung umfassenderer qualitativer Methoden wie Fokusgruppen, halbstrukturierte Interviews, Usability-Tests oder Think-Aloud-Protokolle tiefere Einblicke gewähren, wie genau Studierende mit der Intervention interagieren. Insbesondere das Verständnis dafür, wie Lernende mit unterschiedlicher EKG-Befundungskompetenz mit dieser neuartigen Lehrmethode interagieren, könnte dazu beitragen, Lernenden-Profile zu entwickeln, die individuelle Lernerfahrungen erfassen und letztlich Aufschluss darüber geben, wie solche Interventionen am besten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten werden können.

5. Schlussfolgerung

Abschließend konnte die EYE-EKG2-Studie die Vorteile der ursprünglichen EYE-EKG-Intervention erfolgreich replizieren, die vorgenommenen Modifikationen führten jedoch nicht zu einem signifikanten zusätzlichen Lernzuwachs. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Fallreihenfolge im EKG-Training und legen nahe, dass EKG-Lehrende die Abfolge der Lernmaterialien sorgfältig planen sollten, um Lernergebnisse zu optimieren. Darüber hinaus verweist der unterschiedliche Einfluss der EYE-EKG-Videos in Abhängigkeit von der klinischen Vorerfahrung der Studierenden auf die Notwendigkeit weiterer Studien zur Abklärung wie unterschiedliche EKG-Erfahrungsniveaus die Wahrnehmung und Wirksamkeit von Eye-Tracking mit CRR als neuartigem Lehrformat beeinflussen. Insbesondere wäre es von Interesse, weiter zu untersuchen, wie Studierende mit geringem, mittlerem und hohem EKG-Vorwissen üblicherweise mit verschiedenen Arten von Lernmaterialien interagieren und wie sich dies auf ihre Erwartungen an eine passgenaue Gestaltung von EYE-EKG zur optimalen Unterstützung unterschiedlicher Lernendenprofile auswirkt.

ORCIDs der Autor*innen

- Aline D. Scherff: [0000-0002-7420-2292]

- Stefan Kääb: [0000-0001-8824-3581]

- Martin R. Fischer: [0000-0002-5299-5025]

- Markus Berndt: [0000-0002-4467-5355]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Viljoen CA, Millar RS, Manning K, Burch VC. Determining electrocardiography training priorities for medical students using a modified Delphi method. BMC Med Educ. 2020;20(1):431. DOI: 10.1186/s12909-020-02354-4[2] Jablonover RS, Stagnaro-Green A. ECG as an entrustable professional activity: CDIM survey results, ECG teaching and assessment in the third year. Am J Med. 2016;129(2):226-230.e1. DOI: 10.1016/j.amjmed.2015.10.034

[3] Rourke L, Leong J, Chatterly P. Conditions-based learning theory as a framework for comparative-effectiveness reviews: A worked example. Teach Learn Med. 2018;30(4):386-394. DOI: 10.1080/10401334.2018.1428611

[4] Cook DA, Oh SY, Pusic MV. Accuracy of physicians’ electrocardiogram interpretations: a systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med. 2020;180(11):1461-1471. DOI: 10.1001/jamainternmed.2020.3989

[5] Scherff AD, Kääb S, Fischer MR, Berndt M. EYE-ECG: An RCT of the influence of student characteristics and expert exe-tracking videos with cued retrospective reporting on students’ ECG interpretation skills. GMS J Med Educ. 2024;41(4):Doc40. DOI: 10.3205/zma001695

[6] Greussing E, Kessler SH, Boomgaarden HG. Learning from science news via interactive and animated data visualizations: An investigation combining eye tracking, online survey, and cued retrospective reporting. Sci Communication. 2020;42(6):803-828. DOI: 10.1177/107554702096210

[7] Van Gog T, Paas F, Van Merriënboer JJ, Witte P. Uncovering the problem-solving process: Cued retrospective reporting versus concurrent and retrospective reporting. J Exp Psychol Appl. 2005;11(4):237-244. DOI: 10.1037/1076-898X.11.4.237

[8] Bender L, Renkl A, Eitel A. When and how seductive details harm learning. A study using cued retrospective reporting. Appl Cogn Psychol. 2021;35(4):9489-59. DOI: 10.1002/acp.3822

[9] Helle L. Prospects and Pitfalls in Combining Eye-Tracking Data and Verbal Reports. Front Learn Res. 2017;5(3):81-93. DOI: 10.14786/flr.v5i3.254

[10] Catrysse L, Gijbels D, Donche V, De Maeyer S, Van den Bossche P, Gommers L. Mapping processing strategies in learning from expository text: an exploratory eye tracking study followed by a cued recall. Front Learn Res. 2016;4(1):1-16. DOI: 10.14786/flr.v4i1.192

[11] Prokop M, Pilař L, Tichá I. Impact of think-aloud on eye-tracking: A comparison of concurrent and retrospective think-aloud for research on decision-making in the game environment. Sensors (Basel). 2020;20(10):2750. DOI: 10.3390/s20102750

[12] Kok EM, Jarodzka H. Before your very eyes: the value and limitations of eye tracking in medical education. Med Educ. 2017;51(1):114-122. DOI: 10.1111/medu.13066

[13] Brunyé TT, Drew T, Weaver DL, Elmore JG. A review of eye tracking for understanding and improving diagnostic interpretation. Cogn Res Princ Implic. 2019;4(1):7. DOI: 10.1186/s41235-019-0159-2

[14] Tunga Y, Cagiltay K. Looking through the model’s eye: A systematic review of eye movement modeling example studies. Educ Inform Technol. 2023;28(8):9607-9633. DOI: 10.1007/s10639-022-11569-5

[15] John D, Mitra R. Rethinking Pedagogical Use of Eye Trackers for Visual Problems with Eye Gaze Interpretation Tasks. Front Learn Res. 2023;11(2):31-48. DOI: 10.14786/flr.v11i2.1165

[16] Jarodzka H, Balslev T, Holmqvist K, Nyström M, Scheiter K, Gerjets P, Eika B. Conveying clinical reasoning based on visual observation via eye-movement modeling examples. Instruct Sci. 2012;40:813-827. DOI: 10.1007/s11251-012-9218-5

[17] Balslev T. Learning to diagnose using patient video case in paediatrics: perceptive and cognitive processes. Perspect Med Educ. 2012;1(5):222-224. DOI: 10.1007/s40037-012-0026-z

[18] Zhou F, Fang D. Multimodal ECG heartbeat classification method based on a convolutional neural network embedded with FCA. Sci Rep. 2024;14(1):8804. DOI: 10.1038/s41598-024-59311-0

[19] Gegenfurtner A, Lehtinen E, Jarodzka H, Säljö R. Effects of eye movement modeling examples on adaptive expertise in medical image diagnosis. Comp Educ. 2017;113:212-225. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.06.001

[20] Darici D, Masthoff M, Rischen R, Schmitz M, Ohlenburg H, Missler M. Medical imaging training with eye movement modeling examples: A randomized controlled study. Med Teach. 2023;45(8):918-924. DOI: 10.1080/0142159X.2023.2189538

[21] Winter M, Pryss R, Probst T, Reichert M. Applying Eye Movement Modeling Examples to Guide Novices' Attention in the Comprehension of Process Models. Brain Sci. 2021;11(1):72. DOI: 10.3390/brainsci11010072

[22] Jarodzka H, Balslev T, Holmqvist K. Learning perceptual aspects of diagnosis in medicine via eye movement modeling examples on patient video cases. Padagog Stud. 2010;32.

[23] Amadieu F, Gog T, Paas F, Tricot A, Mariné C. Effects of prior knowledge and concept-map structure on disorientation, cognitive load, and learning. Learn Instruct. 2009;19:376-386. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2009.02.005

[24] Jarodzka H, Scheiter K, Gerjets P, Van Gog T. In the eyes of the beholder: How experts and novices interpret dynamic stimuli. Learn Instruct. 2010;20(2):146-154. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2009.02.019

[25] Berndt M, Thomas F, Bauer D, Härtl A, Hege I, Kääb S, Fischer MR, Heitzmann N. The influence of prompts on final year medical students’ learning process and achievement in ECG interpretation. GMS J Med Educ. 2020;37(1):Doc11. DOI: 10.3205/zma001304

[26] Hasch F. Lernen aus Fehlern–Der Einfluss von Fehleranalyseprompts und Begründungsprompts auf das selbstregulierte Lernen in einer Online-Lernumgebung zum Thema Elektrokardiogramm. München: LMU München; 2018.

[27] Schwehr KA. Klassifizierung und Analyse von Fehlern bei der EKG-Beschreibung, Befundung und Interpretation. München: LMU München; 2018.

[28] Jarodzka H, van Gog T, Dorr M, Scheiter K, Gerjets P. Learning to see: Guiding students’ attention via a Model’s eye movements fosters learning. Learn Instruct. 2013;25:62-70. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2012.11.004

[29] Wright AM, Salas JA, Carter KE, Levin DT. Eye movement modeling examples guide viewer eye movements but do not improve learning. Learn Instruct. 2022;79:101601. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2022.101601

[30] Aalioui L, Gouzi F, Tricot A. Reducing cognitive load during video lectures in physiology with eye movement modeling and pauses: a randomized controlled study. Adv Physiol Educ. 2022;46(2):288-296. DOI: 10.1152/advan.00185.2021

[31] Krebs MC. Eye (s) see what you do: the role of social mechanisms in the effectiveness of eye movement modeling examples as an instructional tool for multimedia learning. Tübingen: Universität Tübingen; 2021.

[32] Yondemir Çalişkan N, Şendurur E. The effect of cumulative eye movements’ guidance of experts on transition from novice to expert. Educ Technol Res Dev. 2025;73(1):59-89. DOI: 10.1007/s11423-024-10414-5

[33] Wang F, Zhao T, Mayer RE, Wang Y. Guiding the learner’s cognitive processing of a narrated animation. Learn Instruct. 2020;69:101357. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2020.101357

[34] Mayer RE. The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. 3rd ed. Cambridge (MA): Cambridge University Press; 2021.

[35] Gegenfurtner A, Seppänen M. Transfer of expertise: An eye tracking and think aloud study using dynamic medical visualizations. Comp Educ. 2013;63:393-403. DOI: 10.1016/j.compedu.2012.12.021

[36] Sweller J. Cognitive Load Theory. In: Mestre JP, Ross BH, editors. Psychology of Learning and Motivation. New York: Academic Press; 2011. p.37-76. DOI: 10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8

[37] van Merriënboer JJ, Sweller J. Cognitive load theory in health professional education: design principles and strategies. Med Educ. 2010;44(1):85-93. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2009.03498.x

Anhänge

| Anhang 1 | Umfassende Studienergebnisse (Anhang_1.pdf, application/pdf, 188.39 KBytes) |